近年來東周時期齊國鹽業考古新發現

燕生東 張小嫚

近年來,文物考古部門對齊地北部沿海地區進行了大規模考古調查、鉆探和發掘工作,新獲一批商周時期鹽業資料,有助于認識東周時期齊國鹽業遺址群的分布范圍,制鹽業堆積形態、結構,鹽業聚落性質、功能、區劃,鹽井、鹽灶和煮鹽工具特征以及所呈現的制鹽工藝流程和鹽業生產規模等問題。

一、齊地北部沿海地區的資源與齊國鹽業

就周漢文獻記載和考古發現而言,東周時期齊地(齊國控制的區域)北部沿海地區大體包含了古今黃河三角洲與萊州灣南岸地區,即渤海南岸地區,包括了今山東省萊州、濰坊、東營、濱州、德州市及河北省的滄州、天津市靜海區等沿海及相關地帶。這里制鹽原料豐富又特殊,地理環境、地質構造、氣候條件和燃料方面也非常有利于鹽業生產。齊地自古至今都是我國最重要的海鹽生產基地之一。就制鹽原料而言,首先,這里瀕臨渤海灣和萊州灣,海水獲取方便。其次,濱海平原洼地上有海水內浸形成的古巨淀湖、清水泊、黑冢泊、別畫湖、皮邱坑、奚養澤等澙湖水,也是煮鹽的好原料。再次,春秋季節從濱海平原和灘涂地地下泛起的鹽堿土,人們收集后經過淋土取鹵、凈化,也可成鹽。最后,經勘探,渤海南岸黃驊、海興、無棣、沾化、東營、利津、懇利、廣饒、壽光、寒亭、昌邑、萊州等距海岸線0~30公里范圍內的濱海地帶從地表到地下60米深處分布著三層鹵水帶,為海水內浸、退潮滯留蒸發滲透,以及河、海相沉積層交錯疊壓而成;僅在萊州灣南岸彎月形狹窄地帶里,就存在著近岸、遠岸低濃度帶、中間高濃度帶的地下淺層鹵水分布區,總面積超過2000多平方千米,鹵水儲存總量約82億立方米,氯化鈉儲量近兩億噸;檢測表明渤海沿岸的淺層地下鹵水鹽度一般為5~15波美度,最高達19波美度,是渤海海水鹽度的2~6倍;地下鹵水具有分布廣、濃度高、儲量大、埋藏淺、易開采等特點,是鹽業大規模生產的絕佳原料。考古發現和文獻記錄還表明,從晚商、兩周、兩漢、魏晉南北朝、隋唐和宋元時期的煮鹽以及明清時期曬鹽,都是掘取淺層地下鹵水。近代以來,當地仍是抽取地下鹵水大規模開灘筑池曬鹽。就該地區環境、資源而言,濱海平原面積廣闊、地勢平坦,古黃河、濟水等河流帶來的淤積黏土層厚,能防鹵水滲漏,是開灘建場制鹽的理想土層;這里四季分明,年降雨量約600毫米,低于山東省內陸地區年平均800毫米量,且風大風多,光照充足,年蒸發量是年降水量的四倍左右,利于煮鹽、曬鹽;生長在濱海平原和河岸上的檉柳、茅草、蘆葦等茂盛植物還是煮鹽所需的較佳燃料①燕生東.商周時期渤海南岸地區的鹽業[M].北京:文物出版社,2013:19-32.。

據學者研究,傳說中炎黃時期宿(夙)沙氏就在齊國北部沿海地區發明了煮海為鹽。先秦兩漢文獻如《逸周書》《左傳》《禹貢》《尸子》《國語》《管子》《戰國策》《周禮》《史記》《漢書》等提及的“北海之鹽”“青州貢鹽”“幽州魚鹽”“渠展之鹽”“齊國魚鹽之地三百(里或處)”“齊之海隅魚鹽之地”“東萊魚鹽”等就是指向的齊地北部沿海地區。《左傳·昭公二十年》《戰國策·齊策一》《管子·輕重篇》等文獻還明確記載了齊國的產鹽之地、生產規模及煮鹽方法、鹽業生產和食鹽運銷控制方式以及鹽業生產。齊國的發展強大也依靠著鹽業,如《管子·地數》《管子·輕重甲》就提及管子曾把北部沿海的“渠展之鹽”與楚國的“汝漢之金”、燕國的“遼東之煮”并列為當時天下最有價值的物質資源②黎翔鳳,撰,梁運華,整理.管子校注[M].北京:中華書局,2004:1364,1422.,若“渠展之鹽”利用得當,定能讓齊國富國強兵、稱霸天下。《史記·齊太公世家》“(齊)太公至國……通商工之業,便魚鹽之利”“桓公既得管仲,與鮑叔、隰朋、高傒修齊國政,連五家之兵,設輕重魚鹽之利,以贍貧窮,祿賢能,齊人皆說”③司馬遷,撰,裴骃,集解,司馬貞,索隱.史記(修訂本):卷32:齊太公世家第2[M].北京:中華書局,2013:1785,1792.,《史記·貨值列傳》“故太公望封于營丘,地潟鹵,人民寡,于是太公勸其女功,極技巧,通魚鹽,則人物歸之,襁至而輻湊”“后齊中衰,管子修之,設輕重九府,則桓公以霸,九合諸侯,一匡天下”④司馬遷,撰,裴骃,集解,司馬貞,索隱.史記(修訂本):卷129:貨殖列傳第69[M].北京:中華書局,2013:3923.,《漢書·地理志》“古有分土,亡分民。太公以齊地負海舄鹵,少五谷而人民寡,乃勸以女工之業,通魚鹽之利,而人物輻湊。后十四世,桓公用管仲,設輕重以富國,合諸侯成伯功,身在陪臣而取三歸”⑤班固,撰,顏師古,注.漢書:卷28下:地理志第8下[M].北京:中華書局,2012:3923.,這些記錄顯示,就是因為齊國始封君姜太公采取了“便魚鹽之利”的措施,管仲施行了“設輕重魚鹽之利”的工商業政策,才讓東封而來的齊國成為富饒的東方大國,春秋時期五霸之首⑥燕生東.山東地區早期鹽業的文獻敘述[J].中原文物,2009(2).。

據《管子·輕重甲》《管子·地數》《管子·海王》,齊桓公在管仲主張下,施行了“食鹽官營”措施,具體內容包括了食鹽民產官收、食鹽專運專銷、按人口賣鹽征稅等政策⑦燕生東.山東地區早期鹽業的文獻敘述[J].中原文物,2009(2).。首先食鹽的民產、官府征收方面,《管子·輕重甲》提及“齊有渠展之鹽,請君伐菹薪,煮沸火為鹽,正,而積之”“十月始正,至于正月,成鹽三萬六千鐘”⑧黎翔鳳,撰,梁運華,整理.管子校注:卷23:輕重甲第80[M].北京:中華書局,2004:1422-1423.,說明食鹽是征收而來,鹽業生產非官為;又說“孟春既至,農事且起”“北海之眾,毋得聚庸而煮鹽”①黎翔鳳,撰,梁運華,整理.管子校注:卷23:輕重甲第80[M].北京:中華書局,2004:1423.,顯示政府對民產的控制,主要體現在生產時間上。其次,實行食鹽官府專運專銷制,無論本地產還是由外輸入的食鹽,皆由政府統制經營,還利用官府的限產,待食鹽價格上漲后,再“以四什之賈,脩河、濟之流,南輸梁、趙、宋、衛、濮陽”②黎翔鳳,撰,梁運華,整理.管子校注:卷23:地數第77[M].北京:中華書局,2004:1364.。最后,食鹽的官賣方面,除食鹽出口和轉手貿易外,管仲非常重視在國內的官賣,并按人口賣鹽征稅,即《管子·海王篇》所說的“海王之國,謹正鹽筴”③黎翔鳳,撰,梁運華,整理.管子校注:卷22:海王第72[M].北京:中華書局,2004:1246.,“鹽筴”就是國家按人口冊藉出賣食鹽,以穩收鹽利。管仲所主張和實施的食鹽之官營和鹽禁制度,是中國鹽政發展史上的一次革命。自此,以后的歷朝歷代,鹽業生產和食鹽管理、控制制度基本繼承了齊國的政策并日趨嚴密④郭正忠.中國鹽業史:古代編[M].北京:人民出版社,1999:26-28.。

二、以往的考古發現與初步認識

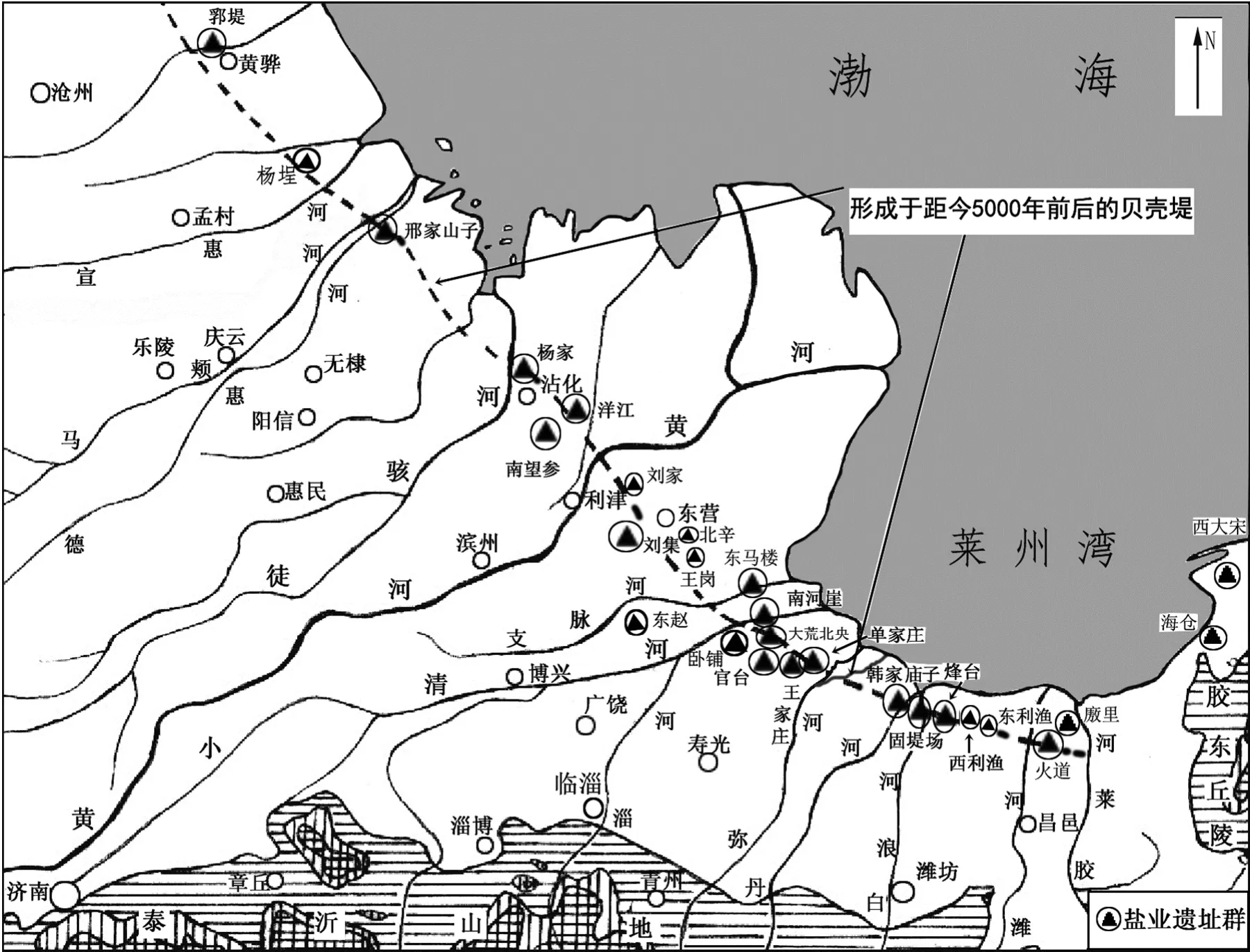

東周時期齊國的鹽業是史學界和考古學界比較關心的問題。齊地鹽業考古發現始于20世紀50年代,以后陸續有規模不一的調查、鉆探和試掘工作。考古學者已在齊地北部沿海遺址內發現和辨析出商周時期陶器煮鹽工具,并與文獻記載中的齊國鹽業相對應。2003年以來,北京大學中國考古學研究中心、山東大學歷史文化學院、山東省文物考古研究所(院)、山東師范大學歷史文化學院、山東省海岱文化遺產咨詢保護服務中心等與各縣市文物部門在教育部人文社科重點研究基地重大項目“魯北沿海地區先秦鹽業考古研究”、國家科技部“中華文明探源工程”重大項目“技術與經濟研究課題”、國家社科基金項目“山東北部先秦時期鹽業考古研究”、國家文物局指南針計劃“中國早期鹽業文明與試點”、山東省文化廳南水北調辦公室“山東渤海沿岸鹽業遺址的調查與研究”等課題項目支持下,結合全國第三次文物普查工作、國家和省級重點文物保護規劃編制工作,對齊國北部沿海地區(渤海南岸地區)進行了有針對性的全面考古調查工作,在山東省萊州、昌邑、濰坊濱海高新技術開發區、寒亭、壽光、廣饒、東營、利津、墾利、沾化、無棣、慶云以及河北省的海興、鹽山、黃驊等縣市橫跨300余千米的濱海平原和灘涂地上已發現了海倉、西大宋、火道、廒里、東利漁、西利漁、烽臺、固堤場、韓家廟子、單家莊、王家莊、官臺、大荒北央、東馬樓、南河崖、東趙、劉家、南望參、洋江、楊家、邢家山子、楊埕、郛堤等20多處東周時期鹽業遺址群(圖1),800多處單個遺址。調查和鉆探發現了一批鹽井、鹽灶和煮鹽后的廢棄堆積,基本了解了東周時期鹽業聚落形態和規模、制鹽遺存堆積方式、煮鹽工具、鹽業生產工藝流程及生產性質和大體年代。考古證據表明,東周時期煮鹽工具形體樣式、制鹽工藝流程,鹽業遺址群內聚落功能劃分及所反映的鹽業生產組織、管理等,也明顯不同于該地區殷墟至西周早期的考古材料⑤燕生東,田永德,趙金,等.渤海南岸地區發現的東周時期鹽業遺存[J].中國國家博物館館刊,2011(9);燕生東.考古所見齊國鹽業[G]//齊文化博物院.蹴鞠與齊文化:第22屆國際歷史科學大會淄博衛星會議文集.北京:文物出版社,2019:269-286.。

圖1 齊地北部沿海地區東周時期鹽業遺址群分布示意圖

齊地北部沿海地區規模巨大的周代鹽業遺址群新發現新認識,不僅讓學界重新思考齊國鹽業規模化生產年代、生產方式、生產水平和煮鹽工藝,也可以從考古學角度探討下《管子·輕重》諸篇形成年代、鹽政等經濟思想。在齊地沿海地區長達300多千米范圍內已發現20多處東周時期鹽業聚落群,近千處制鹽作坊。每處制鹽作坊均有成組的地下鹵水鹽井和鹽灶,所見煮鹽工具陶圜底罐(甕)形態較大,數量極多。古文獻記載的齊國制鹽規模、產鹽之地、煮鹽原料、成鹽方式、制鹽季節、食鹽年產量、鹽業生產管理方式和食鹽運銷區域與齊地考古資料大體一致。如產鹽之地,《管子·輕重甲》《管子·地數》提到的齊國“渠展之鹽”,后世學者多認為在古濟水(今黃河三角洲),這里發現了多處規模巨大的鹽業遺址群;《管子·輕重丁》“北方萌者(氓即民),衍處負海,煮泲為鹽”①黎翔鳳,撰,梁運華,整理.管子校注:卷24:輕重丁第83[M].北京:中華書局,2004:1475.,應是齊地北部沿海地區。如制鹽原料問題,《管子》輕重諸篇所說的“煮泲(水)為鹽”“煮沸水為鹽”,至于“泲水”“沸水”為何物,后世學者們做了各種推測,但肯定不是煮海水為鹽,這與考古發現的煮鹽原料為地下鹵水相吻合。如成鹽方式,根據考古發現的鹽灶和大型煮鹽工具,可推測當時為熬煮食鹽。如煮鹽季節,《管子·輕重甲》《管子·地數》等明確說是在秋末、冬季至春季煮鹽,考古發現表明,東周時期鹽工們能長期住在鹽場內,除夏季和秋初雨水多,燃薪缺乏,不方便制鹵煮鹽外,其他季節都可以煮鹽。再如關于年產量,《管子·地數》“正而積之三萬鐘”①黎翔鳳,撰,梁運華,整理.管子校注:卷23:地數第77[M].北京:中華書局,2004:1364.、《管子·輕重甲》“成鹽三萬六千鍾”,折算起來約合1700萬公斤,這與考古發現的規模巨大的鹽業聚落群、每個聚落有多個鹽灶、制鹽工具容量較大是對等的。如鹽業生產的管理與控制,東周時期齊地北部沿海鹽業聚落分布范圍廣、規模巨大,每個制鹽單元、鹽灶面積基本一致,煮鹽陶器的形態與容量也大致相同,在鹽業遺址群內還發現了鹽業生產管理者和生產者的居住地、墓地,表現了國家統一定制、預先規劃、集中開發、嚴格管理的情境;傳世的五枚戰國時期齊國“徙鹽之璽”銅璽文物,應為齊國與鹽運輸有關的官印。最后,關于食鹽外運外銷路線。《管子·地數》談到齊國的部分食鹽“脩河、濟之流,南輸梁、趙、宋、衛、濮陽”②黎翔鳳,撰,梁運華,整理.管子校注:卷23:地數第77[M].北京:中華書局,2004:1366,1367.,《管子·輕重甲》提及“請以令糶之梁、趙、宋、衛、濮陽”③黎翔鳳,撰,梁運華,整理.管子校注:卷23:輕重甲第80[M].北京:中華書局,2004:1423.,戰國時期的梁、趙、宋、衛、濮陽,大體在河北中南部至河南鄭州、開封、商丘之間,這里是通過黃河及支津可到達的區域,齊地北部的古今黃河三角洲發現的十多處鹽業聚落群,所產之鹽利于外運中原地區。總之,考古新資料為探討東周兩漢歷史文獻尤其是《管子》輕重諸篇所記錄的齊國規模化鹽業出現年代、生產水平、煮鹽方式以及食鹽官營措施等提供了新視角。

但是,考古新發現與歷史文獻記錄、學者原有認識也存在不少差異。如,東周時期鹽業遺址群的年代不早于春秋晚期,主要為戰國時期,多年的考古工作也只發現了晚商至西周早期的鹽業遺址群,未能發現西周中晚期及齊桓公時代的規模化制鹽遺存;如,煮鹽原料主要為攫取的地下鹵水,而不是直接利用的海水。因此,《管子·輕重》篇所反映的以鹽業生產和食鹽專營為代表的財政經濟措施或政策不會出現在齊桓公、管仲時期,也不會晚到西漢或王莽時期,而是春秋末年至戰國時期齊國的社會情景,由此可知《管子》輕重篇的形成年代也應在戰國中晚期或者稍后④燕生東.從鹽業考古新發現看《管子·輕重》篇[G]//北京大學中國考古學研究中心,北京大學震旦古代文明研究中心.古代文明:第9卷.北京:文物出版社,2013:25.。這些考古新發現和新認識足以改變學界以往的認識。

三、系統考古調查新發現

2010年2—4月,山東大學歷史文化學院與地方文物部門組成的鹽業考古隊對山東北部沿海地區的小清河下游地區進行了全覆蓋式鹽業遺址專項勘查,調查面積約200平方千米,已發現東周時期鹽業遺址近250處(其中約百處為原有發現)。就空間分布而言,這些鹽業遺址呈現明顯的簇團聚群,調查簡報劃分為東馬樓、南河崖、劉旺、臥鋪、郭井子(大荒北央)、官臺和王家莊7個遺址群(圖1),其中東馬樓、劉旺和臥鋪遺址群為新發現(劉旺應與大荒北央應屬于一個鹽業聚落群)。多數遺址群的規模超過10平方千米,其中,在南河崖一帶20多平方千米范圍內發現了80余處遺址,每個鹽業遺址面積在數千平方米,也發現了面積較大的遺址,有20處鹽業遺址面積在2萬平方米以上,5處遺址面積在10萬平方米左右。出土陶片以大型煮鹽工具陶罐(甕)碎片為大宗,只在少數遺址內采集到日用陶器殘片,及少量貝類遺骸和白色沉淀物等⑤山東大學鹽業考古隊.山東北部小清河下游2010年鹽業考古調查簡報[J].華夏考古,2012(3).。

2021年和2022年冬末,山東師范大學歷史文化學院與壽光市博物館聯合在壽光北部沿海一帶進行了系統考古調查。在楊莊北、官臺、王家莊、鄭家莊、單家莊等周圍,羊口南海路兩側、北海路以南、省道320路以東,長10500米、寬4050米,大約在50平方千米范圍內新發現東周時期鹽業遺址100余處,并進一步明確了官臺、王家莊、單家莊東周鹽業遺址群的遺址數量、分布范圍和保存情況。如在官臺村北、東、南部都發現了鹽業遺址,雖已破壞,但其面積超過20平方千米,發現鹽業遺址近百處,規模巨大,或可再細分出幾個鹽業聚落來。其中在官臺北部的東周鹽業遺址群內有近20處面積在1~7萬平方米的遺址,部分遺址可能是分布過于密集,通過調查手段很難分割出來。

值得一提的是今東營市區附近今黃河三角洲一帶也發現了數量較多的東周時期鹽業遺址(群)(圖1),如位于東營市史口鎮劉集村西北水塘旁的劉集遺址,面積約9萬平方米,文化堆積厚約2米,所見晚商、西周早期和東周時期鹽業遺存在黃河淤土下5.5米;位于墾利劉家村村南水庫旁的商周時期鹽業遺址,2018年山東省水下考古中心還對其進行了物探和考古勘探工作,該遺址埋藏較深,普遍在距地表5米以下,遺址東西長約300米、南北寬112~160米,面積約4.3萬平方米;最近在東營市區六戶鎮北辛村東南約3千米處,距地表5米以下發現西周和東周時期鹽業遺存,該遺址面積約9萬平方米;2022年春夏,在北辛遺址東南3.5千米的六戶鎮王崗村附近水塘旁,發現兩處東周時期鹽業遺址,散落大量煮鹽工具陶圜底罐(甕)。從商周時期鹽業聚落分布規律上看,這四個地點周邊應該有規模較大的鹽業遺址群。這四處鹽業遺址(群)加上利津南望參、洋江、沾化楊家等晚商至東周時期鹽業遺址群的發現,說明今黃河三角洲一帶分布著數量較多的鹽業聚落,只是埋藏在黃河淤土、淤沙下,難于發現罷了。傳統上認為東營今黃河三角洲一帶陸地形成比較晚,不過數百年,這些距今海岸線很近的鹽業遺址(群)的發現,不僅為古海岸線的變遷研究提供了新材料,也把當地歷史提早了2000多年。

四、鹽業遺址群大規模考古勘探與發現

近年來,為配合國家級、省級重點文物遺址保護規劃編制工作,進一步了解鹽業遺址群的分布范圍、保存情況、堆積特點及主要制鹽遺存如鹽井、鹽灶、煮鹽后廢棄堆積的形態、內容等,有關部門對多處齊地東周時期鹽業遺址群進行了詳細勘探,確定了遺址群分布范圍,并重新測繪了遺址分布圖。

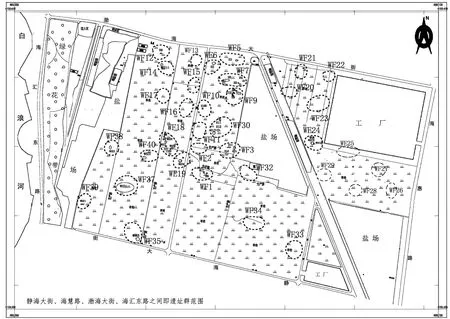

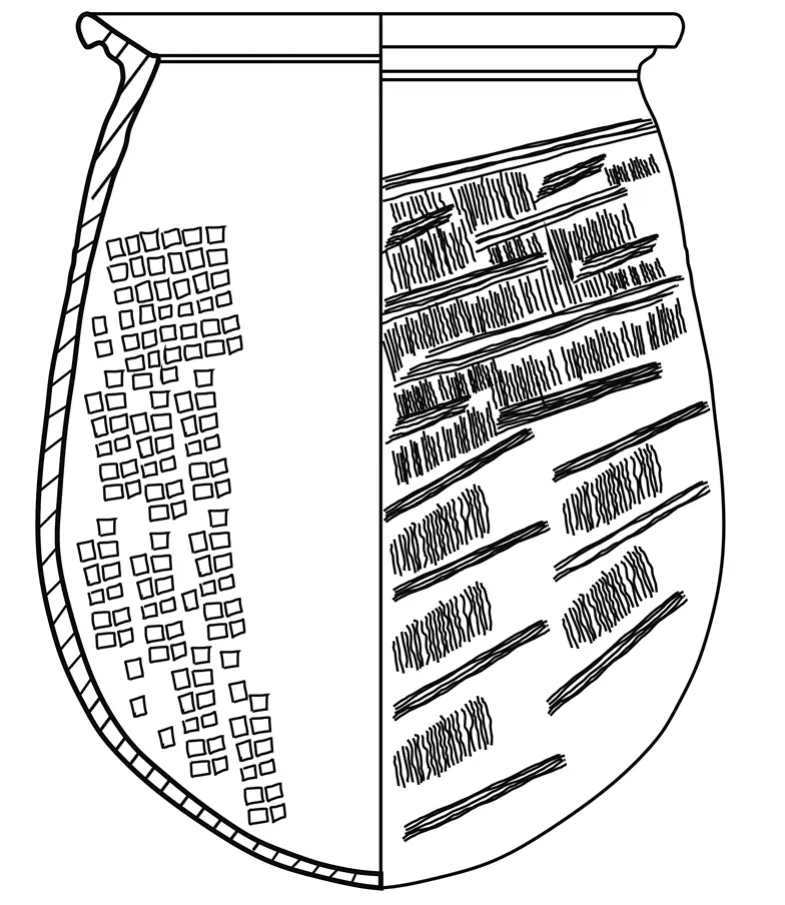

(一)濰坊濱海高新技術開發區烽臺鹽業遺址群

遺址群位于濰坊市濱海高新技術開發區央子鎮烽臺漁業村南部耕地內。2009年進行了系統考古調查,在烽臺村南部東西長2000米、南北寬1800米范圍內,已發現西周早期鹽業遺址2處,東周時期鹽業遺址36處,宋元明時期鹽業遺址若干處(由于部分遺址被村落、現代鹽場、現代工廠占壓或破壞,原數量應超過此數)。2014年春夏,為做好文物保護規劃工作,山東省海岱文化遺產咨詢保護服務中心、山東師范大學與當地文物部門組成考古勘探隊,結合前期調查情況,在烽臺鹽業遺址群保護區范圍內,進行了考古勘探,勘探總面積約為390萬平方米,除核定了原發現的33處遺址(原發現的4處遺址在烽臺村和現在鹽田內,早已被破壞,不存)外,新發現遺址3處,編號WF38、39、40(圖2)。單個鹽業遺址的規模一般在3000~6000平方米,較大者1~2萬平方米。遺址普遍存在著紅燒土、草木灰和煮鹽工具陶圜底罐(甕)碎片堆積,厚多在1米以內,個別厚達2米。所見煮鹽工具為陶圜底罐、甕,多泥質灰陶,個別為夾砂紅褐陶,燒制普遍堅硬,大體可分為小口、中口、大口三種;鼓腹下垂、大圜底。腹部及以上器胎較厚,圜底處較薄。器腹和底部內壁普遍存有方格、菱形、圓形、橢圓形等幾何紋。煮鹽工具形體碩大,口徑30~50厘米,高50~80厘米,個別在1米左右,與晚商和西周早期煮鹽工具陶盔形器區別較大。

圖2 濰坊濱海高新技術開發區烽臺鹽業遺址群分布示意圖

鉆探發現了各類重要遺跡如鹽灶、灰坑及較厚的灰土與陶片堆積幾十處,其中鹽灶4座、大范圍的灰土與陶片堆積13處、灰坑19處。所見灰坑堆積和帶有草木灰土、燒土與大型陶甕、罐碎片的堆積層應為煮鹽后的廢棄物,規模比較大,大者上千平方米,一般在數百平方米,厚度多在1米左右。

所發現的鹽灶平面形狀呈不規則橢圓形,灶室面積在10平方米以內,保存深度在1米左右。位于WF18遺址中南部的YZ1,東西向,東西長4.5米、南北寬約2.5米;位于WF9遺址中部的YZ2,東西長約3.5米、南北寬3.0米;位于WF9遺址北部的YZ3,南北長約3.5米、東西寬2.7米;位于WF31遺址中部的YZ4,南北長約3.0米、東西寬2.5米。

(二)利津南望參鹽業遺址群

遺址群位于利津縣明集鄉南望參二村西北3千米處。1975年村民開挖禇官河時發現了該遺址。據有關簡報,其文化堆積埋葬于地表4米以下,已在禇官河河道上發現南北排列的陶窯(或鹽灶)5座,還可見紅燒土塊、窯渣和陶器殘片,兩座窯保存較好,平面呈圓形,直徑約2.5米,壁較直,存深3米左右。報告中遺址時代為東周時期,就發表的陶器和當地文管所保存的遺物看,出土陶片除晚商、西周時期的煮鹽工具盔形器及鬲、罐、甕外,主要是東周時期的煮鹽工具圜底罐、甕及生活用豆、壺、盆等。就遺址位置和介紹而言,這些陶窯也有可能是煮鹽的灶①燕生東,田永德,趙金,等.渤海南岸地區發現的東周時期鹽業遺存[J].中國國家博物館館刊,2011(9).。

2016月12月至次年1月,山東省海岱文化遺產咨詢保護服務中心、山東師范大學與當地文物部門聯合在沿禇官河南北長1670米、東西寬約180米,面積約310,300平方米范圍內進行了普探,并重點勘探了其中11,180平方米。已探明遺址4處,相隔300米左右,遺址保存面積在數千平方米以內(均被禇官河道破壞)。埋藏深度大致相同,在4米以下。遺址均較其周圍略高0.5~0.6米,呈臺狀,文化堆積厚在1米左右。已發現鹽灶(窯)共13座、鹽池類堆積2處。1號遺址1060平方米內探明鹽灶(窯)6座,平面形狀呈不規則形或橢圓形,5座面積在10平方米左右,1座在5平方米左右。3號遺址探明面積約5800平方米,發現鹽灶(窯)4座,2座面積在10平方米以內,2座在4~5平方米左右。4號遺址在1270平方米內發現鹽灶2座,面積在10平方米以內;發現鹽池類堆積2處,一處70平方米,一處在200平方米左右,保存深度在0.5米上下,池內堆積為淺綠色土,存在板結面,類似于結晶物體,堅硬。

采集及探孔攜帶的陶片多為東周時期煮鹽工具圜底罐(甕)類器形。陶質均為泥質,陶色分為灰陶和紅陶,器表多有壓印繩紋,其中豎繩紋稠密,橫向繩紋稀疏、不規則。內壁表面分為戳印圓窩紋、拍印凹方格紋。

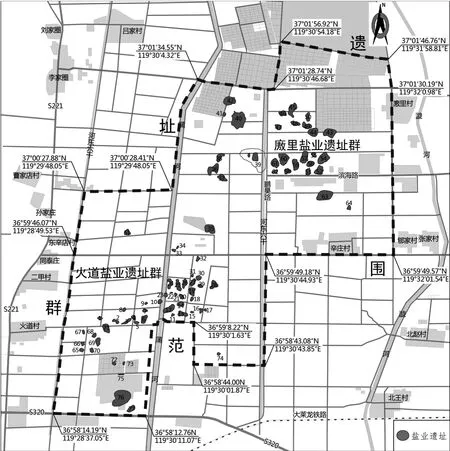

(三)昌邑火道—廒里鹽業遺址群

遺址群位于昌邑市北部濱海下營鎮南部,膠萊河與濰河相間,大萊龍鐵路以北區域。火道—廒里鹽業遺址群東西約6千米、南北8千米,面積約48平方千米。2009年冬至次年春季,山東省文物考古研究所、昌邑市博物館等單位對該區域進行了系統調查,發現鹽業遺址166處。部分遺址被現代鹽田占壓、排水溝破壞,多數鹽業遺址保存較好。遺址年代主要有春秋戰國、兩漢及宋元時期,其中以春秋戰國時期數量最多。東周時期鹽業遺址大體分為兩類:一類是多功能聚落,數量少,但規模大,文化層堆積厚,遺跡種類豐富多樣,生活用陶器和煮鹽陶器用具均占一定比例;另一類為功能單一的煮鹽聚落,這類遺址面積在數千平方米,文化層堆積薄,遺跡主要為鹽灶和燒土、草木灰堆積,陶器碎片多為煮鹽工具大口罐、甕,生活用器皿較少。第一類代表性的唐央遺址,位于火道村東南約1.63千米,面積5~6萬平方米。該遺址地勢較周圍高出1~2米,文化層堆積厚1米左右。發現的遺跡有鹽灶、陶窯、房址、灰坑、鹽井、淡水水井、倉庫、陶片堆積層等。地表和斷面堆積著大量陶器殘片,采集有煮鹽工具大口罐和甕以及生活用具鬲、豆、盂、盆、甑、罐等①黨浩,王守功,劉乃賢,等.山東昌邑市鹽業遺址調查簡報[J].南方文物,2012(1).。遺址年代屬東周時期。該遺址于2014、2015年進行過詳細鉆探和正式發掘。

2017年11月至2018年4月,山東海岱文化遺產保護咨詢服務中心、山東師范大學歷史文化學院、濰坊市與昌邑市文物部門聯合對火道—廒里鹽業遺址群保存較好的部分進行普探和重點勘探,并重新測繪了遺址分布圖。本次勘探面積約1152萬平方米,折計11.5平方千米。探明了可探區域遺址群的確切分布范圍,每個單體遺址點的四至、保存狀況。火道—廒里鹽業遺址群的北部及東北部,由于現代生產生活等因素,原調查發現的166處遺址點中現有68處被上述設施占壓,占壓區域不具備勘探條件。

本次具備勘探條件的范圍內,原調查發現的102處遺址,通過勘探發現,其中有21處地表下未發現遺存現象,地表采集遺物應為生產生活活動由它處搬運而至,或被破壞消失,可銷號處理;6處涉及燃氣管道、光纜、道路及路溝等原因,未完全實施勘探;26處遺址需合并,合并后為12處。另外,新發現遺址16處,勘探后遺址編號計77處。遺址點大體分為南北兩部分,北部稱之為廒里鹽業遺址群,南部稱之為火道鹽業遺址群(圖3)。鉆探表明單體遺址點面積在1200平方米(如勘探號遺址9,調查號遺址20)至52,300平方米(如勘探號遺址76,調查號遺址1)不等。其中,面積2000~6000平方米的遺址占60%以上,面積在1萬平方米以上的占25%左右。文化堆積厚在1米以內,部分在2米左右。

圖3 昌邑火道—廒里東周時期鹽業遺址群分布示意圖

編號68遺址面積為3600平方米,在加密勘探區域面積300平方米內發現鹽灶遺跡6處、墓葬1座。平面呈三角形鹽灶4座、不規則橢圓形2座。三角形鹽灶中火門位北、位南各2座,面積在5~8平方米之間。編號1、2遺址,面積約4000平方米,在1號遺址中南部、2號遺址東部各發現灶(窯)2座,直徑約1.5米,可能是生活用灶或陶窯之類的。

煮鹽工具圜底罐(甕)多折沿、侈口、圓或尖圓唇、內沿稍作斂狀凸起,沿面略弧凹,頸部微束,深腹、大圜底;器表拍印繩紋,繩紋方向可分為橫向、斜向、豎向、橫向豎向交叉、橫向斜向交叉多種;器內壁則拍印方格紋和圓窩紋2種,其中方格紋還可分為淺凹平底方格紋、深凹倒梯形方格紋。陶拍印痕清晰者經測距,陶拍面直徑約為8厘米。

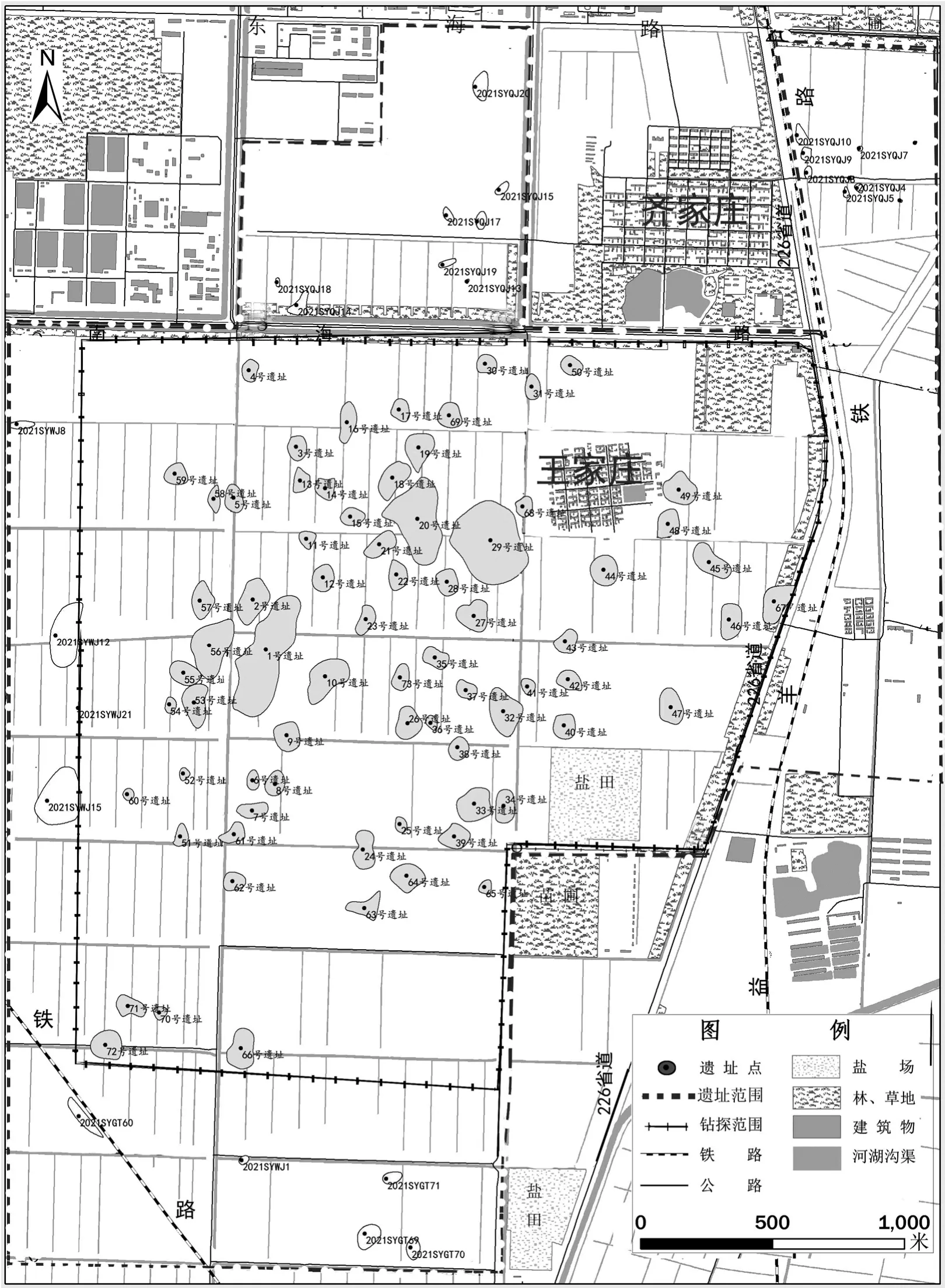

(四)壽光王家莊鹽業遺址群

遺址群位于壽光市羊口鎮王家莊村一帶,于2009年全國第三次文物普查工作時發現。2010年春,山東大學歷史文化學院考古系對其進行了考古調查。2010年冬,山東師范大學與壽光市博物館聯合對王家莊村周圍進行了調查,調查范圍在10平方千米以上。考古隊調查發現西周早期、東周時期鹽業遺址60余處,主要分布在南北長3千米、東西寬2.5千米范圍內,尤其是王家莊村南、村西一帶。遺址分布集中,數量多,保存較好,是當時的中心。中心以外的遺址,分布相對稀疏,面積不大,在3000~4000平方米間,出土遺物數量也少,或可說明周邊聚落的功能與中心地帶不一樣①燕生東,田永德,趙金,等.渤海南岸地區發現的東周時期鹽業遺存[J].中國國家博物館館刊,2011(9).。

71號遺址面積約6504平方米,文化堆積厚約2.3米,鉆探發現鹽井1口、灶2座,灰坑4個,墓葬1座。鹽井平面呈橢圓形,東西長約2.2米、南北1.8米、深約3.2米。灶平面呈不規則形和橢圓形,面積在5平方米左右,保存深度在1.5米左右。

2021、2022年冬季在王家莊周圍調查中,考古隊又發現17處東周時期鹽業遺址。至此,在約13平方千米范圍內,已發現了88處東周時期鹽業遺址(圖4)。

圖4 壽光市王家莊鹽業遺址群分布示意圖

五、鹽業遺址試掘、發掘新收獲

(一)昌邑火道—廒里鹽業遺址的試掘

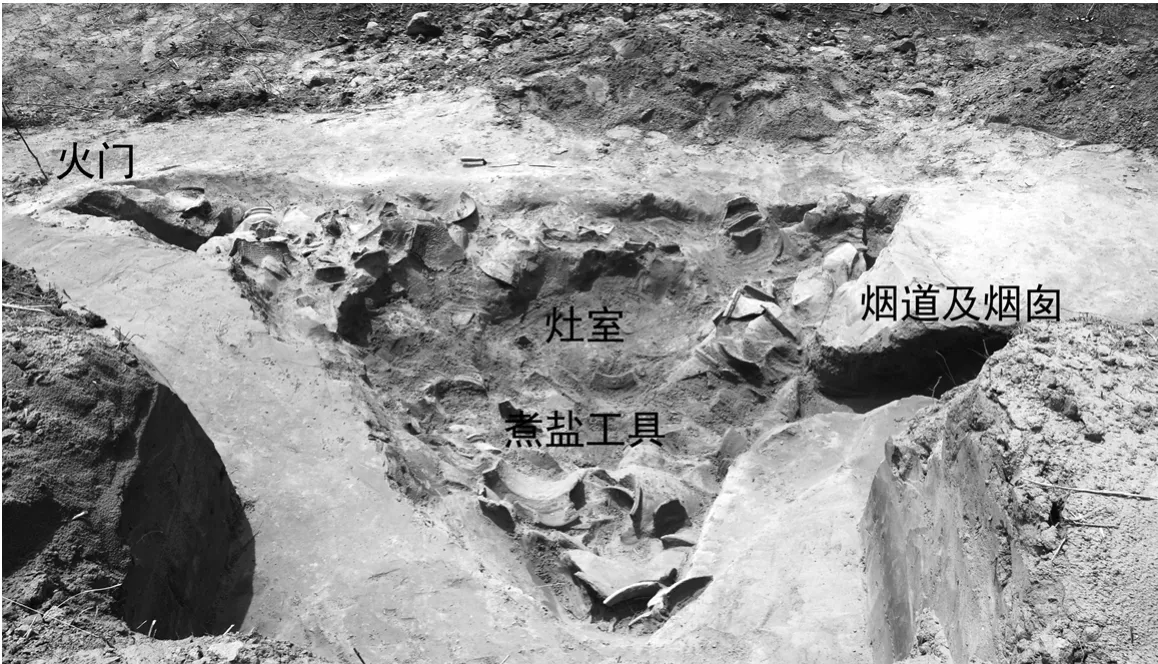

2010年調查和試掘工作中,在火道—廒里遺址群第105號遺址中部排堿溝底部一側發現鹽灶1座。鹽灶平面大體呈三角形,東西總長約4米,自東至西分布著工作間、火門、灶室和煙道(煙囪)(圖5)。工作間被破壞,火門南北寬約1.0米、東西寬0.85米,灶室弧壁、平底,南北最寬處2.66米、底寬2.15米、深0.72米;灶室內堆放了大量煮鹽工具陶圜底罐(甕)片,底部為灰黑草木灰堆積。煙道(煙囪)位于灶室西壁中部,長1.3米、寬0.45米、深0.1~0.65米,底部由東向西逐漸增高(圖5)①黨浩,王守功,劉乃賢,等.山東昌邑市鹽業遺址調查簡報[J].南方文物,2012(1).。灶室內堆放的陶圜底罐(甕)片多能拼合,內壁中下部存有厚厚的白色垢狀物,應是煮鹽后遺留。

圖5 昌邑市火道—廒里遺址群第105號遺址發現的鹽灶

第14號遺址的現代池塘東側發現南北排列的8口地下鹵水井(圖6),井口上部已被村民挖筑養蝦池塘時破壞掉。鹵水坑井在地表1~2米以下,僅存井的底部。井內為黑色植物桿葉和灰白淤土。井口徑在1~5米之間,存深約1米。就存留部分而言,井壁較直,圜底,井周壁存有防止井壁塌陷的用蘆葦草類植物編制的井圈,底部也鋪墊便于滲水的蘆葦草類層。J5口呈圓形,直徑1.6米,井周壁和底部保留約5厘米厚的蘆葦草類植物編制的井圈,井內堆滿灰黑、灰白淤土、淤沙。

圖6 昌邑市火道—廒里遺址群14號遺址發現的成排鹽井

(二)昌邑火道—廒里遺址群01號遺址發掘

火道—廒里遺址群的01號(唐央)遺址,部分位于一條東西向貝殼堤上,部分位于貝殼堤北側。2009年冬季,山東省文物考古研究所等單位對遺址做了調查,鏟刮了剖面,發現堆積較厚,文化內涵豐富。2013、2018年分別進行了多次勘探。遺址多被現代磚廠、養殖廠占壓與破壞,南北長約270米、東西寬約252米,面積5.2萬余平方米。地勢較四周高1~2米,部分文化層堆積約1米。2014年10月至次年2月,山東省文物考古研究所與昌邑市博物館對遺址西南部進行發掘,清理面積超過500平方米,發現一批灰坑、溝、鹽井、鹽灶、生活用灶、窯、倉儲和制陶作坊遺跡等①黨浩,曹軍,劉乃賢,等.昌邑火道—廒里遺址群01(唐央)遺址發掘簡報[G]//山東省文物考古研究院.海岱考古:第10輯.北京:科學出版社,2017:152-156.東周時期文化遺存。

灶(窯、鹽灶或生活用灶)共4座,位于發掘區南部。Z4位于T2123西南部,開口于第4層下,打破生土,南北長3.34米,由工作間和灶室兩部分組成。工作間位于灶室北部,平面形狀近橢圓形,東西長2.08米、南北寬1.46米。壁呈斜坡狀,底部不平,東部有橢圓形圜底小坑,西北部有長方形小坑,長0.8米、寬0.26~0.36米、深0.12米。灶室位于南部,平面形狀呈不規則形,南北長2米、東西寬0.9~1.44米、深0.76米,面積約2.5平方米。灶室底存有一層厚0.02~0.03米的草木灰。灶壁外弧,圜底,內壁上部為青灰色流渣,厚0.02~0.06米,灶室南端東西對稱分布著兩條煙道(煙囪),東側煙道寬0.13~0.25米、長0.35米,西側煙道寬0.14~0.27米、長0.46米。從灶室形狀與面積、周壁燒結程度而言,該灶應為生活用灶或者燒制生活用品的陶窯。

井共8口,集中分布于發掘區北部。J2平面呈圓形,直壁外斜,底較平。口部直徑1.3米、底部直徑1.54米、存深1.6米。近井壁處有一圈寬約0.05米的青灰色粉砂土和草編層,推測應是蘆葦類植物編制的井圈。底部有一層淤積的碎蚌殼,蚌殼堆積上部有一層很薄的褐色淤泥。J8位于T2121中部,開口于H12下,打破生土。平面近圓形,壁上部呈斜坡狀,下部近直,剖面呈筒狀,平底。口部直徑1.8米、深1.4米。近井壁處有一圈直徑0.94米、寬0.06~0.09米、厚0.2米的青灰色粉砂土,推測應是蘆葦類植物編制的井圈腐爛所致。井底部為厚達0.8米的淤積層。另外,2018年春季鉆探時,在遺址西南部不足10平方米范圍斷崖上發現3口井,井直徑在1.2米以內,存深1.1米左右,周壁有蘆葦編制的井圈,底部鋪墊蘆葦,便于滲水和防止井壁塌陷。目前看來,由于該地區位于貝殼堤之上或者附近,存在著淡水,加之這些井直徑小、深度不足2米,很可能屬于生活用的淡水井。此外,2010年春在該遺址東北部發現整齊成堆擺放的、較完整的煮鹽用具陶甕、陶罐,口沿上下相扣,可能是倉儲區。

遺址內出土了大量煮鹽工具圜底罐(甕)碎片,以及數量較多的陶鼎、鬲、盆、甑、罐、盂、豆、陶墊、陶拍、紡輪、支座等生活、生產和制陶用具,時代自春秋晚期至戰國晚期。尤其是發現覆碗形和蘑菇狀兩類陶墊16件,陶墊表面整齊排列方格和菱形凸起,與煮鹽工具圜底罐(甕)內壁紋飾完全吻合。陶拍8件(簡報中有的稱陶餅、圓陶片),部分表面有繩紋。

根據表2可知:地下室構件混凝土強度推定區間的上下限差值為1.6 MPa,小于5 MPa,滿足按批量評定的要求,地下室檢測批量推定區間的上限值為38.9 MPa,大于原設計材料強度等級C35的要求.地下室頂板裂縫并非是由于材料強度不足造成的.

如此看來,該遺址在某時段為鹽工等的生活居住地,用來制作、燒造煮鹽工具陶圜底罐(甕),并集中保存煮鹽工具,在某時段也可能為煮鹽聚落。

(三)壽光機械林場鹽業遺址發掘

遺址位于壽光市西北部雙王城經濟生態園區東北側的林場內,東北距萊州灣約20千米,20世紀60年代以來的生產生活活動對遺址造成較大破壞,文化層淺且分布不連續。2017年春,為配合水利工程基本建設,山東省文物考古研究院等單位對工程占壓區域進行了發掘,I、III區發掘地點為東周時期,清理面積約1200平方米,發現了一批灰坑、一口鹽井和4座鹽灶①王子孟,蒲珅杉,崔圣寬,等.山東壽光機械林場東周鹽業遺址發掘簡報[J].東南文化,2022(1).。

發掘區內清理鹽灶周圍的灰坑類堆積共25個,平面呈近似橢圓形或不規則形,大小不一,面積大者上百平方米。坑周壁及底部未見明顯的加工痕跡,坑內含有大量煮鹽陶器碎片以及大量草木灰、燒土塊和燒土顆粒,應是煮鹽后廢棄的堆積物。

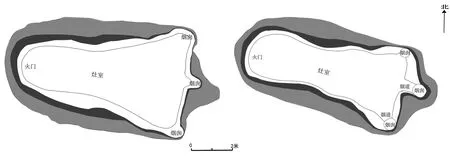

在I區發掘地點600平方米范圍內發現3座鹽灶,另外III區發掘地點YZ1底部還堆放著較為完整的煮鹽工具圜底罐(甕)。3座鹽灶平面呈窄長條梯形(火門處較窄、連接煙道和煙囪的一段灶室最寬),分為工作間(僅有兩座存有工作間,被劃為灰坑)、火門、灶室、煙道、煙囪(圖7),除工作間外,其他周壁經火燒烤呈紅色、淺紅色,底部有草木灰或煙灰,灶室面積10平方米左右。

圖7 壽光市機械林場鹽業遺址清理的兩座鹽灶(左為I區Z2,右為I區Z1)

I區YZ1東西長6.4米、南北最寬處3米、深0.2~0.8米;I區YZ2東西長6.8米、南北最寬處3.6米、灶內最深1.1米。I區YZ3東西長4.2米、南北最寬處3.4米、深0.9米,灶室面積較小,在7平方米左右。III區YZ1南北長6.5米、東西最寬處2.8米、深0.94米。

III區J1,平面呈圓形,整體結構分為上下兩部分,上部圓口、斜壁、平底,壁面光滑,形成一周平臺;下部整體呈筒狀,圓口、斜直壁、平底。上口部直徑約1.86米,下口部直徑約0.98米,底徑約0.6米,深約1.52米。井內填黃褐色粉砂土,質地松軟,包含零星碳屑和少量陶片。由于井壁和底部未見蘆葦編制的井圈及灰黑淤土淤沙,該井可能未曾使用過。

出土器物以東周時期煮鹽圜底罐(甕)為大宗,器體較為碩大(圖8),多為泥質灰陶,圓唇、方圓唇、方唇,侈口、折沿、深弧腹,大圜底。口沿、腹部器壁厚,底部較薄。口徑38~56厘米不等,完整器腹深50~70厘米。腹部外表多飾交錯粗繩紋,內壁拍印方格紋或麻點紋,多數陶罐甕內壁留存白色沉淀物。

圖8 壽光市機械林場東周鹽業遺址出土的煮鹽工具(III區Z1∶9)

六、相關認識

近年來文物考古部門通過系統調查、勘探、試掘、大規模發掘工作,進一步了解了東周時期齊國制鹽聚落群的分布規律、規模、構成、功能區劃以及鹽井、鹽灶、生活用淡水井、生活用灶、陶窯、生產與生活堆積以及煮鹽陶器特征等。大體看來,有以下新認識。

1.鹽業遺址群主要分布在距今5000年前后形成的貝殼堤兩側,位于古今黃河三角洲的鹽業遺址數量也較多,保存較好,但埋藏深,其上為厚達3~5米的晚期淤土、淤沙。

2.鹽業聚落呈聚集分布,規模較大;經系統工作和詳細勘探的鹽業遺址群,分布面積多超過10平方千米;保存較好的鹽業遺址群,其遺址數量超過80處,所反映的東周時期鹽業生產規模、煮鹽單元總數超過了晚商至西周早期。

3.鹽業遺址規模一般在1000~5000平方米,超過1萬平方米的數量在30%左右,部分鹽業遺址面積達5~6萬平方米,明顯存在功能上的差異,鹽業聚落群內不僅有鹽業生產作坊,還有專門的鹽工集中居住地、制陶作坊、煮鹽工具儲存地、墓地等。

4.單個制鹽單元(指鹽灶及周邊的制鹽遺存)面積在數百平方米,小于殷墟時期、西周早期的1000~2000平方米。

5.發現的地下鹵水坑井數量較多,且成群分布;鹽灶與鹽井多相隔一定距離,與晚商、西周早期情況不一致。

6.與當地晚商、西周早期的鹵水鹽井、鹽灶相比,東周時期齊國的鹽井口徑小、深度也淺,鹽灶整體面積較小。晚商、西周早期的鹽灶面積在30~40平方米,東周時期的鹽灶在5~10平方米,且形狀、構造稍有差異。晚商、西周早期的鹽灶平面形狀呈圓形和橢圓形,有長長的煙道和口徑較大的煙囪,東周時期的鹽灶平面形狀為三角形和長條梯形,煙道較短甚至不明顯,煙囪口徑也小些。

7.東周時期煮鹽圜底罐(甕)與該區域晚商、西周早期煮鹽工具盔形器相比,多為泥質陶。東周時期器底偏薄,腹部和底部內壁多方形、菱形、圓形幾何紋,尤其是東周時期煮鹽圜底罐(甕)容積明顯是殷墟時期、西周早期盔形器容積的6倍以上。盔形器盛鹽量平均在3千克以上,那么,東周時期一件圜底罐(甕)的盛鹽量在18千克左右。換句話說,同樣是煮鹽,殷墟時期、西周早期與東周時期的煮鹽方式可能存在一些細部差異。

8.待解決的問題。由于東周時期延續二三百年的煮鹽工具圜底罐(甕)詳細編年不是很清楚,目前還不能了解每個鹽業遺址群內部制鹽作坊和各個鹽業聚落群的時空關系,也就無法準確評估當時的年產量;由于沒能清理到一個或多個完整的制鹽單元,缺乏系統的鹽業生產操作鏈遺存證據,從鹽井提取的鹵水如何凈化、如何運輸、如何存放、如何進入到鹽灶上的煮鹽陶器里等問題也不是很清楚。因此,齊地北部沿海地區東周時期制鹽工藝流程不如晚商、西周早期和唐代及以后清楚。此外,齊國如何管理與控制食鹽生產、保存、運輸和外銷,還缺少考古資料證據,也需要在靠近鹽業聚落群內陸地區做進一步田野考古工作等。