糞便入藥

約爾格·布勒希

德國耶拿大學的研究人員將腸道細菌定植障礙視為慢性感染和自身免疫性疾病的誘因,開發出了糞便膠囊,為患者帶來了新希望。

在耶拿大學附屬醫院的藥房,擺放著一種不同尋常的藥品。準確來說,它的成分是糞便,來自在附近居住和工作的健康人。一旦藥房需要補給,他們就將自己的糞便裝在一個白色塑料罐里送到醫院,并為每份糞便獲得30歐元的報酬。

生物學家阿恩特·斯圖布仔細檢查這些糞便,將之和鹽水混合,裝入塑料管,然后裝箱運往醫院藥房。藥房工作人員將每份0.6毫升的棕色混懸液裝入膠囊,放進冰箱,供患有嚴重潰瘍性結腸炎的病人服用。這是一種慢性腸道感染,病人的免疫細胞攻擊自身腸道,導致腹部痙攣、排便疼痛或血性腹瀉。他人的糞便是他們最后的希望。據稱,其中含有的細菌能在他們的腸道定植,讓他們恢復健康。

“初步研究證明,20%到30%的潰瘍性結腸炎病人能從中受益。”耶拿大學附屬醫院內科醫學專科的醫生安德里亞斯·斯塔爾馬赫說。斯塔爾馬赫想用一項約200人參加的臨床研究來證明這種療法的潛力。德國聯邦教育及研究部為此撥款200多萬歐元。

糞便膠囊代表著一種新型治療方案。醫生們希望通過治療腸道菌群治愈自身免疫性疾病,因為很多病患體內的微生物群不再和寄主互利共生,而是在損害寄主,導致其免疫系統失衡。生物學家艾麗卡·格朗特表示,不管是克羅恩病、多發性硬化癥還是類風濕關節炎,自身免疫性疾病都有一個明顯的特征,那就是患者腸道菌群失調,偏離穩定、健康的狀態。明斯特大學附屬醫院風濕病學專家馬爾汀·克里格爾說,目前確實已發現多種會攻擊或削弱免疫系統的微生物。

因此現在,人體微生態系統進入了研究者們的視線。除病毒、真菌和原蟲外,人體的皮膚和黏膜上還生活著數萬億細菌,其中大部分在腸道。它們抵御有害病菌,訓練免疫系統,制造有用物質。它們的生存需要依賴膳食纖維,更準確地說,是人體本身無法消化的多糖。而細菌能分解多糖,將之轉化為丙酸和其他短鏈脂肪酸。多糖在人體的作用如同一劑抗炎良藥。根據流行病學研究,每天攝入25克到29克膳食纖維的人,壽命超出平均,腸癌、2型糖尿病、心肌梗塞、中風和自身免疫性疾病的患病率更低。

雖然腸道細菌大有裨益,人體卻總是和它們保持距離。一道細胞屏障——上皮細胞以及一層薄薄的黏膜將它們和內臟器官以及血液循環系統隔離開來。如果這道屏障被穿透,病人就不僅僅要面對急性感染的威脅。“如果細菌穿過腸壁,也可能導致自身免疫性疾病。”克里格爾說。在明斯特工作之前,他曾在美國耶魯大學醫學院研究這種現象,研究對象是老鼠。鶉雞腸球菌從老鼠的腸道進入淋巴結和肝臟,激發免疫系統形成抗體。抗體不僅會識別和攻擊這些細菌,還會攻擊自身組織結構。老鼠出現的癥狀類似人類的自身免疫性疾病紅斑狼瘡。

在克里格爾所在的小組有針對性地用藥物殺死這些腸球菌后,有害抗體的數量下降了,老鼠的癥狀得以緩解。這一發現也許可以轉移到人類身上:研究人員在紅斑狼瘡病人的肝臟里發現了可疑細菌的痕跡。這可能意味著,如果一種原本無害的微生物穿過腸道屏障在人體內游蕩,人體免疫系統就會形成大量可能攻擊自身組織的抗體。而且,細菌和人體細胞的表面結構往往驚人的相似,因此,抗體有時會混淆不受歡迎的入侵者和自身細胞。

如今,自身免疫性疾病患者占德國總人口的8%,比過去要高得多,這可能和我們的現代生活方式有關。西方高糖、少膳食纖維的飲食方式對腸道造成了損害。此外,在對抗有害菌的過程中,抗生素的使用常常不可避免,它們也會殺死有益的微生物。

盧森堡衛生研究院生物學家馬赫希·德賽帶領的研究團隊在給老鼠吃不含膳食纖維的食物數周后,發現老鼠的腸道菌群變少了,因為很多菌種都沒有了食物。一些依靠腸黏液獲取營養的腸道微生物占據了優勢,腸壁因此穿孔,成為一些致病菌的入侵口。

對于慢性感染,除了遺傳因素,飲食也起著重要作用。經常吃深度加工食品的人,得潰瘍性結腸炎和克羅恩病的風險更高。多發性硬化癥患者的免疫細胞會攻擊自身中樞神經系統,導致病患無法正確控制手臂和腿部肌肉,甚至因此癱瘓。神經病學醫生艾登·哈吉基亞帶領團隊研究了約300名多發性硬化癥病人的糞便,然后得出結論:這些糞便幾乎不含丙酸,而且菌群失調。在一項試驗中,91個多發性硬化癥病人除了服用常規藥物外,還每天服用1000毫克丙酸,一共服用兩周。結果顯示,丙酸明顯改變了病人的微生物群,起到了抗炎作用,而且服用時間越長的病人,發病頻率越低。

一些公司將旗下益生菌產品吹噓成真正的萬靈藥,但實際上,益生菌飲品或膠囊常常只含有單一的菌株,根本沒有什么效果。很多時候,這些昂貴的益生菌又被人排泄了出來,為此花的錢也就被沖進了馬桶。重病患者還需要擔心,益生菌不僅會停留在腸道,還可能進入血液循環系統。研究人員發現,在美國波士頓一家醫院的不同重癥監護病人身上,出現了同樣的菌血癥,他們此前都曾攝入乳酸菌。

最極端的治療方案是糞便移植。捐贈者糞便中的細菌重量占比約為20%到30%,可以通過不同的方式植入:比如,通過導管輸入鼻子,用腸管或灌腸袋通過肛門進入結腸。有些人會自行使用這些方法,然后在社交媒體上分享經驗。傳染病學家米歇爾·希爾維曼不久前發布了《自己動手植入糞便指南》,并在線上平臺解釋道:“如果你做過奶昔,那你也能植入糞便。”

但是,斯塔爾馬赫醫生警告道,自己植入糞便有風險,因為你無法足夠仔細地挑選捐贈者。在美國,曾有人在接受糞便移植后離世,原因是被植入了多重耐藥菌。在耶拿,只有經過掃描的糞便才能使用,以檢查其中病毒、致病菌、危險真菌、單細胞寄生蟲和其他微生物的情況。糞便來自五個不同的人,以保證其多樣性。病人每天服用十片膠囊,早餐和晚餐時各五片,每周服用五天,堅持12周。

來自耶拿的經驗表明,自身免疫性疾病的這種新型治療方案并不會因為讓人感覺惡心而失敗。斯塔爾馬赫說,每周都有人申請嘗試糞便膠囊。

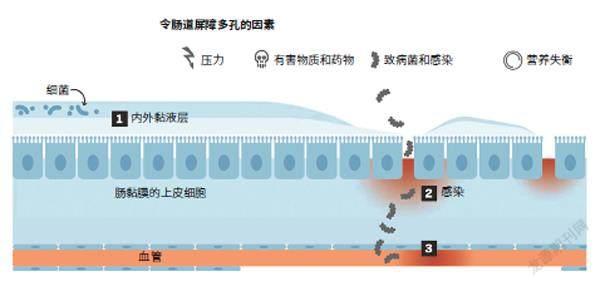

危險的孔洞

腸道屏障漏洞的后果

腸黏膜的上皮細胞被黏液層保護著,能阻擋有害物質和致病菌。

如果它們被穿透,不受保護的腸道組織就會發炎,有害物質和致病菌就會進入血液循環系統。

免疫系統形成抗體,引發過敏或自身免疫性疾病。

[編譯自德國《明鏡周刊》]

編輯:周丹丹