郊野公園慢行交通規劃設計研究

——以深圳馬巒山郊野公園為例

黃德劍

(深圳市坪山規劃和自然資源研究中心,廣東 深圳 518118)

0 引言

郊野公園有別于一般意義上的城市公園,它是以郊區農田、生態森林、水系濕地、自然村落、歷史風貌等現有生態人文資源為基礎的公共空間,具有市郊化、郊野風貌、地形地勢復雜等特點。該文通過對郊野公園的功能和交通需求特征分析,提出符合郊野公園的慢行交通規劃策略,并以深圳市馬巒山郊野公園為例,為其他城市的郊野公園編制慢行交通系統規劃提供一定的參考。

1 郊野公園特點及功能

1.1 郊野公園內涵

郊野公園在1929年由英國人首次提出,當時認為“為人們提供參觀和游憩的郊外區域就是郊野公園(Country Park)”。香港也曾劃分多個郊野公園,并在1976年制定《郊野公園條例》,對郊野公園予以定義:“由政府將市郊未開發地區的地方劃出,作為康樂及保育用途的公園就是郊野公園。”[1]根據我國的《城市綠地分類標準》(CJJ/T85—2017),郊野公園是指位于城市邊緣,有一定規模,以郊野自然景觀為主,具有親近自然、游憩休閑、科普教育等功能,具備必要的服務設施的綠地。從2003年開始,深圳參照香港模式發展建設內地最早的郊野公園,之后北京、天津、廣州和上海等城市陸續籌建多個郊野公園。

1.2 郊野公園功能

郊野公園與市中心平均距離一般大于15 km,處于城市近郊區域,仍處于居民日常出行范圍,具有為城市居民服務的屬性,能夠增加城市休閑旅游的活動空間,為城市空氣凈化、水體保持、植被綠化等發揮作用[2]。在適當建設管理后,郊野公園可以為城市居民提供一個領略鄉村自然景觀、呼吸新鮮空氣、開展戶外活動的場所,承擔自然保護、環境教育、社區交流的功能[3]。

2 郊野公園交通需求特征

2.1 需求特征

郊野公園的生態保育和旅游休閑功能,可以吸引周邊城市居民前來參觀游覽,進而產生必要的交通出行需求。一般來說,郊野公園交通需求包括游客交通需求、公園管理交通需求以及特殊(如火警)交通需求三類。市中心居民需通過自駕、公交等方式抵達郊野公園,郊野公園周邊居民則多數通過公交、自行車或步行抵達。在郊野公園內部以慢行交通為主,見表1所示。

表1 郊野公園主要人群特征

2.2 交通模式

根據城市交通系統分類,慢行交通是指最高速度不大于20 km/h,以步行和自行車出行為主,以低速環保助力車為過渡性補充的非機動交通系統,具有機動靈活、短距離出行優勢明顯等特點[4]。慢行交通顯著的優勢特征與郊野公園的生態保育和旅游休閑功能相契合,在郊野公園規劃設計時宜采用以“休閑旅游為導向”的慢行交通模式,大力發展“步行+自行車”及低速環保助力車道路系統,既滿足城市居民旅游休閑的愿望,又達到生態保育的目的。

3 郊野公園慢行交通規劃策略

3.1 確定公園主游線,做好與市政道路系統銜接

郊野公園一般面積廣袤,空間跨度大,游客游玩時容易出現位置不清、流動不易、游程單調等問題。要確保游客不發生迷失,首先建立主游線,串聯優質景觀聚集區,確定客流移動主方向,同時與周邊區域的生態、文化、休閑等相關要素相呼應,郊野公園的慢行系統與城市的道路市政系統相銜接。

3.2 整合慢行網絡,打造通達有序交通體系

郊野公園慢行系統以出入口為起點,連接公園內各景點、主要建筑(構筑)物以及主要活動空間。按照主游線方向,提出“快—中—慢”三種交通通達性要求,構建“主路—支路—小路”三個層級的慢行道路系統。主路作為慢行系統骨架,連接郊野公園主要出入口、各功能分區、主要景點和主要廣場。支路承擔主路和小路的銜接功能,分擔主路的交通壓力。小路作為深入游覽各景點的通道,具有休閑散步、賞景游玩、登高望遠的功能[5]。

3.3 完善配套設施,提升公園游玩體驗

慢行系統配套設施是郊野公園重要的基礎設施,可為游客提供交通接駁換乘、旅游信息、物資補給、安全救護等配套服務。通過完善驛站系統、標識系統、緊急救援系統等配套設施,增加郊野公園的吸引力,提升游客的出行體驗。

4 規劃設計案例

4.1 深圳馬巒山基本情況

馬巒山郊野公園位于深圳東部坪山區,西與鹽田區三洲田水庫相接,東至大鵬葵涌,南鄰鹽田區,距離深圳市民中心45 km,公園面積約70 km2,是深圳首個政府批復建設的郊野公園。

馬巒山郊野公園是以生態保護為本,以遠足登山、觀海觀瀑為特色,集旅游休閑、野外健身、自然生態教育為一體的市級郊野公園。目前,公園節假日期間的日最高游客總量達到33 000多人次,周末超10 000人次,平日約3 700人次。

4.2 慢行交通耦合分析

4.2.1 規模尺度適合打造慢行系統

馬巒山郊野公園的空間尺度對于在公園內構建多層次的慢行系統具有可行性。首先,馬巒山郊野公園由西至東長度約20 km,由山脊往北至坪山建成區約2.6 km,往南至鹽田區約3.5 km,屬于假期出游步行和自行車交通的適宜范圍。

4.2.2 豐富的山水人文資源適宜打造特色慢行路徑

豐富的山水人文資源是打造慢行系統的內在動力,可為徒步穿越、騎行休閑、探險運動等提供多樣化的旅游體驗。馬巒山郊野公園內擁有6個水庫、4個瀑布群、4處古村落、2處紅色革命遺址等一系列旅游景觀資源,適宜以“通水連山串歷史”的思路構建獨具特色的慢行路徑。

4.3 規劃方案

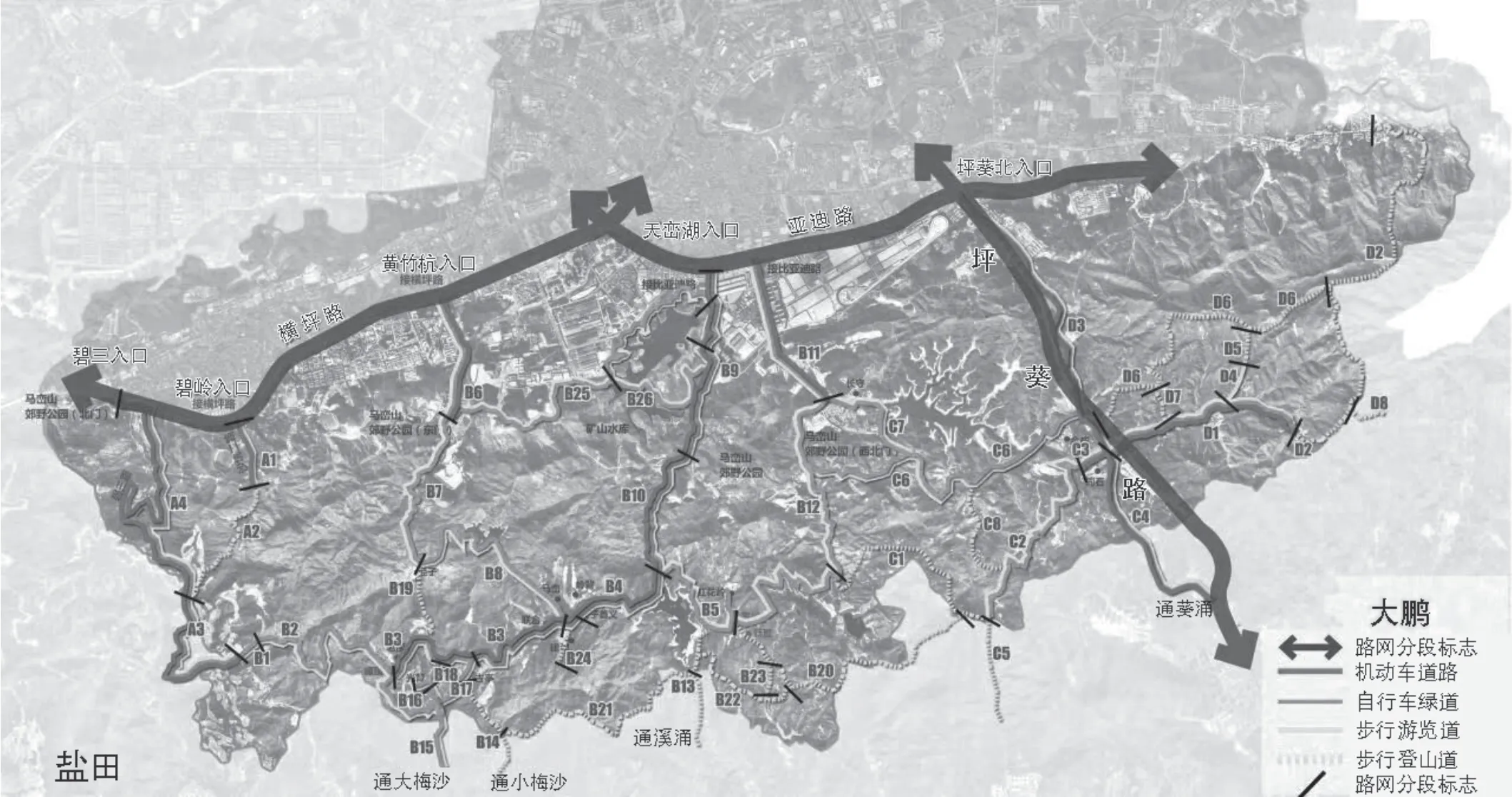

以馬巒山生態機理分布為底圖,串聯水庫、瀑布、古村、梅園、革命驛站等景觀節點,在南北向策劃與主游線對接的多條道路,解決從坪山區、大鵬新區及鹽田區通達馬巒山的問題,實現市政接駁和區域互動。依托現有道路,提出內部機動車交通、步行交通和自行車交通系統規劃以及慢行配套設施系統規劃,見圖1所示。

圖1 馬巒山郊野公園慢行交通系統規劃方案

4.3.1 機動車交通系統規劃

馬巒山郊野公園區域面積大,全面禁行機動車可能會降低景區吸引力,也不利于景區安全管理。采用“定主次、分類別、加接駁、增配套”的方法規劃設計機動車交通系統,既能滿足游客旅游交通和管理用車的交通需要,同時可為遠期公園內機動車限行后提供環保車接駁通道。

4.3.2 步行交通體系規劃

步行系統是馬巒山郊野公園內主要的慢行交通方式,按照“建主線、構網絡、增特色、添體驗”的思路對步行道路體系進行規劃設計,形成東西游線、北向游線、南向游線以及其他步行支線等特色步行系統。

4.3.3 自行車交通體系規劃

與馬巒山郊野公園周邊省綠道對接,按照“明導向、定游線、增對接、拓補給”的方法對公園內的自行車道路體系進行規劃,提出騎行東西主游線、碧三路連接線、黃竹坑連接線、大山陂連接線、江嶺連接線以及老坪葵連接線等多條線路,滿足自行車愛好者長、中、短距離多種形式的騎行需求。

4.3.4 慢行交通配套體系規劃

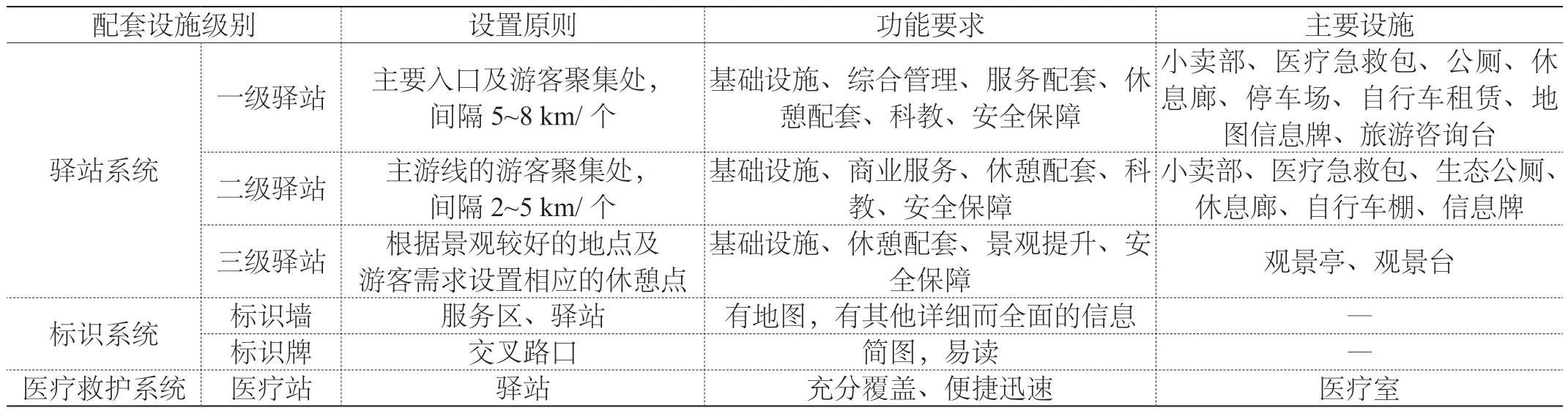

根據馬巒山郊野公園的機動車、步行和自行車道路系統,相應規劃設計了驛站系統、標識系統、醫療救護系統支持公園內游覽者出行需求。驛站系統按一級驛站、二級驛站、休憩點三種級別設置,標識系統根據游覽流線,在服務區、驛站、交叉口等適當設置標識墻和標識牌。同時按照“充分覆蓋、便捷迅速”原則在驛站內設置醫療救護系統,見表2所示。

表2 馬巒山郊野公園慢行配套系統功能策劃

5 結語

郊野公園規劃建設是落實國家生態文明戰略,實現可持續發展的重要路徑。基于郊野公園交通需求特征提出的慢行交通規劃設計方案,可為郊野公園規劃建設提供技術參考,相信該次規劃實踐對于將綠色交通理念運用到交通規劃之中的探索具有積極的意義。