潮州彩東線巖質高邊坡穩定性及安全控制關鍵技術研究

廖若超

(梅州市市政建設集團有限公司,廣東 梅州 514021)

0 引言

公路工程建設中,在對巖石圈表層改造中容易形成巖質高邊坡。巖質高邊坡結構穩定性較弱,很容易出現變形問題,控制不當將發生嚴重的安全事故,不僅延誤工期,還會增加建設成本,并且對已經建成的工程帶來重大的經濟損失。鑒于此,為了打造高質量的公路工程項目,為后續施工活動安全有序進行提供保障,應該做好巖質高邊坡穩定性分析,并尋求合理有效的安全控制技術,以便于及時發現并降低安全事故發生概率,創造安全、可靠的作業環境。

1 工程概況

該項目彩東公路(彩塘鎮至東山湖公路)位于潮州市潮安區境內,起點K0+000起于省道S233線K67+020處,終點K4+118接G78汕梅高速公路潮安沙溪互通立交匝道,終點處線形交叉于X078鸛蕉線K10+140,途經彩塘鎮和沙溪鎮并穿過桑埔山,全長4.118 km。彩東公路改建采用一級公路60 km/h設計車速標準,雙向四車道布置,全線采用水泥混凝土路面。路線起點K0+000至K1+760處為平原地帶,兩側經過紅旗村委;K1+760~K3+620路段為低山地形,多處被開辟為采石場。縱斷面設計最大縱坡為5.5%,全線最大邊坡開挖高度21.2 m,山體土質為強風化花崗巖。

2 巖質邊坡破壞模式分析

2.1 巖石力學參數

巖體力學特性具有鮮明的隨機性特點,容易受到多種因素影響,在長期工程實踐中總結出了相應的參數取值方法,形成了相對完善的理論體系,主要方法如下:

(1)系數折減法。綜合分析地質條件的代表性、時間效應等因素,結合不同系數折減計算,得到最終的綜合值。

(2)類似經驗法。結合現有經驗來應用到相似研究中,結合現有經驗推理計算,剖析地質因素之間的異同點。

(3)理論方法。優定斜率法、隨機-模糊分析法、局部平均離散法等[1]。

2.2 巖質邊坡分類

(1)千枚巖邊坡。此類巖質邊坡多處于中低山構造剝蝕區或低山緩坡與河谷結合區域,邊坡地區具有較強的地形切割特點,山體斜坡基巖大面積裸露,表面上有一層薄層的坡積角礫,由于長期的風化作用致使該區域巖體破碎,強度下降,如果未能及時支護或封閉,可能出現坡體變形破壞,局部開裂,誘發安全事故[2]。

(2)片麻巖邊坡。此類邊坡多是在河谷基座階地和中低山構造剝蝕區,邊坡所處區域淺表層覆蓋一層薄薄的粉質黏土,山體斜坡存在部分的裸露情況,在風化作用下節理裂隙發育,降低了巖體結構整體強度。此類巖體的云母含量高,巖體破碎表現為顆粒狀,遇水后轉化為粉末狀,支護不到位則會導致邊坡垮塌[3]。

(3)板巖邊坡。此類多處于河谷地帶和中低山緩坡地帶結合區域,當地有部分基巖裸露,在風化作用下導致基層破碎,整體強度下降,區域風化層厚度在20 m以上。地層區域邊坡開挖后,如果缺少及時有效地防護開挖面,受到降雨作用下導致應力釋放,巖層剝落,巖體結構容易出現坡體彎曲、變形,嚴重情況下造成重大的安全事故。

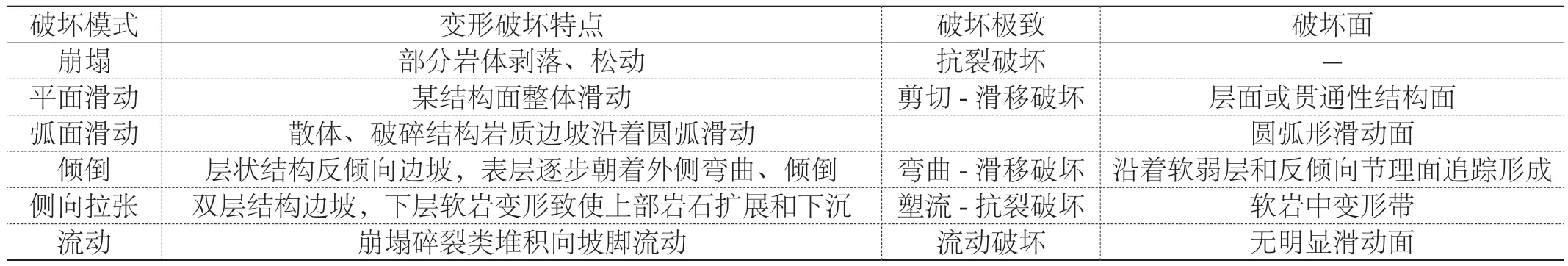

2.3 巖質高邊坡破壞模式

邊坡失穩破壞有兩個前提條件,即:坡體內部已經形成了貫穿式的穿滑動面、坡體下滑力高于抗滑力。通常情況下,自然邊坡未受作用力擾動影響下,受力保持均衡狀態。受到地震、人工開挖等活動影響下,坡體原本自然平衡狀態被打破,出現應力重分布和應力松弛情況,部分巖層結構強度大大下降。如果巖土體應力變形大,超出允許范圍則會出現邊坡失穩破壞,巖質高邊坡破壞模式具體如表1所示。

表1 巖質高邊坡破壞模式

3 巖質高邊坡穩定性研究現狀和問題

3.1 高邊坡穩定性研究現狀

邊坡變形破壞是內部作用的具體表現,也是影響邊坡穩定性的多種因素集合表現,形成貫通性破壞面,進而誘發邊坡結構變動。邊坡變形破壞主要包含滑坡、倒塌、錯開、崩塌和全面傾塌。坡面變形包含坡體邊緣變形、坡面變形和坡體變形。坡體邊緣變形,邊緣并未處在同一水平線上,容易滑坡事故;坡面變形強調邊坡整體結構穩定,表層出現一定的風化剝落和沖溝等現象;坡體變形是變形范圍延伸拓展到邊坡開挖范圍,范圍大,后期邊坡治理成本高[4]。早期的邊坡穩定性研究主要是基于極限平衡原理來計算極限狀態下邊坡穩定性,對比分析現有邊坡條件,包括穩定影響因素、水文條件、失穩程度等,很多重點工程項目建設中出現了一系列高邊坡穩定性問題,配套理論研究中取得了較為可觀的成果,如可靠性分析理論、非線性理論和計算機理論等[5]。

3.2 巖質高邊坡穩定性研究中的問題

(1)配套標準和規范并不統一。巖質高邊坡穩定性研究中,關于具體邊坡設計和安全防護等內容,多是借鑒國內各行業部門標準規范,但不同部門的標準規范側重點有所不同,盲目選用可能出現相悖的問題,影響到邊坡安全防護合理性和有效性[6]。

(2)設計參數選擇不當。為了維護巖質高邊坡穩定性,在具體邊坡設計中應該在實地勘察的基礎上,選擇合理的設計參數。通常情況下,巖質高邊坡普遍較長,施工過程耗費的時間較多,而且施工過程中參與的單位、人員數量多,彼此之間交叉協調容易出現沖突,影響到相關技術人員對巖石結構了解程度。因此,在具體的參數選擇方面,并未形成統一標準。相關參數選擇較為盲目,在不同程度上影響后期巖質高邊坡穩定性。

(3)邊坡穩定性分析方法不合理。在巖質高邊坡穩定性分析中,主要分析方法是楔形體法和剛性限值法,但無論哪種方法都沒有考慮水因素,存在很大局限性。地質條件不同,所采用的計算方法和安全標準也不盡相同,因此最終的計算結果存在一定偏差,難以客觀、全面地反映巖質高邊坡穩定性情況。另外,邊坡穩定性分析中,使用的跟蹤監測設備并不完備,在施工后未能獲取真實可靠的邊坡穩定性數據信息。

4 巖質高邊坡穩定性安全防護關鍵技術

4.1 清危整形施工

針對巖質高邊坡穩定性問題,可以通過鉆鑿法進行施工,清理干凈邊坡面上局部楔形體、塊體;然后使用手風鉆鉆鑿清理邊坡面上破碎巖體;最后,使用推土機和挖掘機等設備充分清理干凈邊坡面和臺階面上的巖體殘渣。通過此種方式可以有效規避或降低巖質高邊坡局部崩塌或是落石等地質災害出現,并依托于實際情況對巖質高邊坡破壞整形處理,提升邊坡結構穩定性。

4.2 主動防護網工程

在對邊坡清危整形后,可以采用系統錨桿+SNS主動柔性防護網技術進行邊坡防護處理,可以有效清理坡面危巖,避免后期遭受雨水強烈沖刷和風化作用下嚴重的邊坡崩塌事故出現。主動柔性防護系統可以選擇GPS2型SNS主動柔性防護系統,其中包括橫向支撐繩、系統錨桿、格柵網、縱向支撐繩、縫合繩、鋼繩網和扎絲等。通過與錨桿張拉工藝結合,促使主動柔性防護網和巖質高邊坡坡體盡可能貼合,遏制局部巖體移動,將其束縛、控制在原邊坡體上,進而實現邊坡加固的作用。主動防護網是采用φ16和φ12的橫向、縱向支撐繩交錯布設,然后同邊坡體的系統錨桿聯結與張拉,間距4.5 m×4.5 m;格柵網鋪設鋼絲繩網,與支撐繩之間使用縫合繩縫合拉緊,然后使用系統鋼筋錨桿將主動防護網在巖質高邊坡面上固定。

系統錨桿設計,可以選擇HRB400型φ20鋼筋系統錨桿,長度為4.0 m,在主動防護網中合理布設。各錨桿間距4.5 m×4.5 m,布設角度為15°,使用M30砂漿錨固。支護錨桿采用HRB500型φ32熱軋鋼筋帶肋錨桿,同時在錨桿表面上涂抹一層防銹油充當保護層,起到防腐蝕效果。錨桿先注漿、后插筋施工,在孔底插入注漿管,隨著注漿進行逐步提升注漿管,并且將錨桿插入到孔中心,確保注漿飽滿,漿液凝固前禁止拉拔,否則會產生損壞。

4.3 鋼花管注漿

鋼花管注漿是一項前沿的注漿技術,其原理是借助鋼管加注漿方式來支護,選擇預成孔插管壓降法施工,在提前鉆好孔洞中置入鋼花管,上部密封后壓入水泥砂漿到鋼管中,經由鋼管溢漿孔外部翻漿,在壓力作用下砂漿逐漸朝著周圍土層滲透,并通過擠壓、固化方式來實現加固土體的作用,在提升邊坡穩定性方面具有積極作用。鋼花管注漿方式相對傳統的支護方式而言,施工操作過程較為簡單,注漿成孔后直接放置鋼花管和注漿管即可,操作重難點則是注漿壓力的控制。優點是鋼花管材料成本低,工期短,不會破壞路基,加固效果理想。有微型抗滑樁抗滑作用和加固作用,因此適合廣泛應用在巖質高邊坡加固施工中。

鋼花管注漿包括注漿管、封閉帽、鋼花管、注漿花孔、定位鋼筋、封閉板以及U型固定鋼筋等,沿著鋼管徑向旋轉45°螺旋狀鉆孔,使用凝膠密封。鋼花管材料以高抗張力無縫鋼管為主,使用焊接和絲扣連接方式進行處理,可以滿足深度支護需要。前側設置U型固定鋼筋,末端設置注漿閥門,部分情況下末端還需要澆筑橫梁,以此來全方位提升結構整體穩定性。桿體內設置注漿孔和定位鋼筋,所采用的注漿管是PVC材質。一般情況下,桿體直徑大概是90~150 mm左右,基于機械鉆進方式作業。鋼花管注漿方式可以增強邊坡抗滑力,滑動體的下滑力傳遞到樁體底部穩定巖體,樁體產生抗滑力來實現維護邊坡穩定性的作用。

4.4 錨桿格梁與客土噴播

錨桿格梁與客土噴播是一項成熟又相對經濟的邊坡處理施工工藝,格梁內采用掛網客土噴播綠化更能使開挖裸露的邊坡融入自然,提升公路沿線風景。錨桿鉆孔前需測量放樣,在邊坡上根據格梁交叉位置準確放出錨桿位置,鉆孔后進行清孔、驗孔,自上而下,然后逐個封堵。清孔后仔細檢查,將錨桿孔位、孔深偏差控制在5 cm左右。插入錨桿階段,在作業前應該精準定位支架焊接,使用φ6鋼筋材料制作,確保每根錨桿插入到對應孔位中。使用壓漿機灌入M30水泥砂漿到錨孔中,如果空洞無法增加壓力,則保持0.4 MPa的壓力注漿,將注漿管置于孔底5~10 cm區域,緩慢拔出注漿管,確保注漿飽滿為止。制作格梁,格梁放樣后,現場綁扎焊接鋼筋,錨桿彎頭要與格梁主筋焊接牢固,嚴格控制格梁鋼筋保護層厚度在50 mm或不小于設計要求。格梁模板定位要準確,縱橫搭接要順滑。澆筑混凝土后及時養護,然后掛網,最后將各種合適的植物籽種與黏土、肥料等混合材料按比例配制后由專業噴播機在鐵絲網上噴播,厚度在2~8 cm左右。

4.5 植物防護抗滲

地表水滲漏對邊坡穩定性產生不利影響,大量地表水滲入邊坡巖土體后可導致巖土體黏聚力、內摩擦角減小,抗剪強度下降,使巖土體抵抗下滑能力降低,邊坡穩定性及安全性下降。適當提高邊坡植被覆蓋率可達到良好的防護及抗滲效果,植被長成后降水沿葉片下落,進而有效保護邊坡土體表面區域。同時,植被根莖可緩沖降水,避免雨水直接沖擊土壤表面,減小地表徑流,保持土體結構穩定。植物防護抗滲措施具體應用過程中,需將邊坡防護與邊坡綠化有效結合,在邊坡開挖后需依據地質情況調整綠化方案,以節約資金,并在保證邊坡穩定性的基礎上改善公路環境。在實施植物防護抗滲的過程中,需適當增加綠化面積,確保各個邊坡均呈現綠色,以保護生態環境,提高行車舒適度。同時,植物防護抗滲過程中需積極應用新技術,以促進邊坡治理的整體水平不斷提高。現階段廣泛應用的植物防護技術主要包括噴混植草、客土噴播、三維植被網植草等技術,施工人員可結合實際情況合理選用,以提高應用效果。

5 結論

綜上所述,巖質邊坡在施工中可能受到外部作用力擾動,影響邊坡結構穩定性,如果防護不及時可能會誘發較為嚴重的安全事故。因此,應在了解到巖質高邊坡破壞機理基礎上,尋求合理經濟可靠的安全防護技術手段并將其落實到實體工程邊坡防護中,以保障公路工程施工質量與安全。