高填方路基工后沉降預測與控制探討

肖 駿

(江西省交通工程集團有限公司,江西 南昌 330000)

0 引言

隨著我國公路建設規模的不斷擴大,高填方路堤大量涌現,高填方路堤沉降也隨之成為當前高速公路建設過程中所面臨的難題之一。研究者在填方路基沉降理論、數值模擬等方面進行了一些研究,也提出了相應的路基沉降預測模型,但是高填方路基沉降影響因素多而復雜,尤其是山區高填方路基填料來源眾多,填料顆粒和級配很難完全滿足規范要求,無形中增大了山區高填方路基工后沉降預測難度。如果采用傳統沉降預測方法,必定要針對每種填料展開大量試驗,耗時耗力,試驗結果的準確性也難以保證。為此,必須在充分考慮各種復雜因素對路基工后沉降影響的基礎上,積極探索切實可行的工后沉降預測方法,保證預測結果的準確性,以便采取針對性強的控制措施,達到有效處治高填方路基工后沉降的目的。

1 工程概況

G312線鳳翔路口(陜甘界)至平涼東(曹灣村)段公路改建工程路線起于平涼市涇川縣陜甘交界得鳳翔路口,途經羅漢洞、涇川縣城、崇信縣城、花所鄉信河村、白水鎮大潘村,止于平涼東曹灣村,路線全長103.879 km(含羅漢洞連接線1.691 km)。該項目是G312線甘肅段的重要組成部分,為新建路段,設計速度60 km/h,路基寬12 m。路基挖方192.15×104m3,路基填方104.6×104m3,特殊路基處理6.649 km,路基防護3.17×104m3,排水工程1.24×104m3,涵洞26道,大橋1 044 m/3座,小橋19 m/1座,隧道3 915 m/3座,新建隧道管理站1處,隧道變電所2處,隧道消防泵站1處,瀝青路面126 276 m2,線路全長12.579 km。

該新建路段試驗段以黏性土及卵礫石等成分的殘坡積地層為主,地層從上至下依次為:①7.2~13.6 m厚淺黃色黃土層,土質均勻,干燥~稍濕,含砂量高,成分以可塑粉粒為主,屬于Ⅱ級濕陷性黃土;②4.5~5.1 m厚淺紅色黃土層,濕密均勻,含砂量高,硬塑;③2.0~4.8 m黃褐色卵石層,分選性不良,以變質砂巖碎屑為主要骨架成分,卵石粒徑2~10 cm,充填少量土和細砂;④紫紅色泥巖,泥質結構成巖性良好,且與鈣質膠結,硬度不均勻。土層物理力學性質詳見表1。

表1 土層物理力學性質

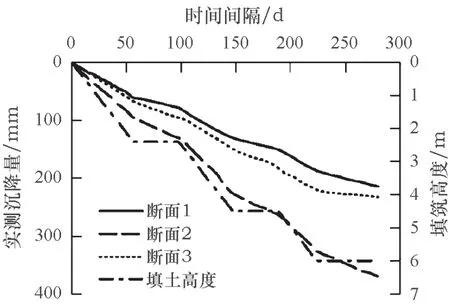

2 沉降實測

以外界干擾少,對土質要求低的JMDL-4720A智能型單點沉降計為試驗設備,該儀器量程200 mm,此外還使用DSC測試系統軟件JMZX-2007-1、CMNET傳輸網模塊和JMBV-1116綜合采集模塊。在試驗段選擇三種不同填筑方式斷面為典型斷面,依次于斷面路肩兩側、路基中點等表層土體中布設沉降數據采集線,并設置監測點,以長期觀測該高填方路基工后沉降和穩定性。根據實測結果,路基中點沉降明顯比路肩兩側大,出于公路工程安全運行的角度考慮,將3個斷面路基中點沉降監測數據和路堤填筑高度繪制成曲線,詳見圖1,其中,斷面1為路基清表后直接填筑的斷面;斷面2為CFG樁處理后的路堤斷面;斷面3為換填填筑后的路堤斷面。在每個斷面分別設置兩個測點,共設置6個測點,依次標號為 A1~A6。

圖1 典型斷面路基中間點沉降實測結果

3 沉降預測及分析

3.1 典型預測模型擬合

應用時間對數法、指數法和泊松曲線法三種常用的典型預測擬合模型[1]進行該高填方路基工后沉降預測,所構建的模型詳見表2,根據表中內容可以看出,對于對數法而言,除測點A6外,其余測點擬合曲線相關系數均在0.96以上,精度較高;對于泊松曲線法而言,擬合曲線相關系數均在0.95以上;而指數法擬合曲線相關系數均不超出0.6。對數法和泊松曲線法能較好擬合現有沉降曲線,且模擬精度高,故應用這兩種模型進行該高填方路基段工后沉降預測。

表2 工后沉降典型預測模型[2]

為進行對數法和泊松曲線法對高填方路基工后沉降長期預測效果的評價,分別采用兩種模型進行6個月、8個月、12個月、24個月、36個月測點A1~A6路基沉降量的預測,結果見表3。由表中預測結果可知,工后6~36個月之間,對數法和泊松曲線法所預測結果明顯不同。例如A1測點,對數法所預測的其工后沉降會隨時間的推移而呈增大趨勢,12個月沉降量比工后6個月的沉降量增大18.5 mm,12~24個月之間沉降量增大18.3 mm,24~36個月間沉降量增大11.5 mm;泊松曲線法所預測的工后沉降則隨時間的推移而下降,工后6~12個月間沉降量減小12.6 mm,12~24個月間沉降量減小2.6 mm;路基在工后24個月基本接近穩定狀態。

表3 工后沉降量長期預測結果 /mm

根據類似工程路基沉降觀測結果,工后6個月內的路基沉降在總沉降量中的占比約占80%左右,工后8~12個月趨于穩定;沉降持續時間主要與填料和基礎情況等有關。根據以上預測結果,工后6個月時對數法和泊松曲線法下該公路路基已經完成總沉降的60%和85%,這與實測結果基本吻合;對數法下所預測的24個月后的沉降量明顯大于泊松曲線法,在不限定時間的情況下,對數法的沉降量預測結果將無法收斂,不符合實際;而泊松曲線法預測結果更加符合工后實際沉降。

3.2 FLAC3D沉降模擬

采用FLAC3D有限元差分法進行以上三種工況下典型斷面工后沉降模擬,為保證模擬過程和結果更加貼近實際工程填土對沉降的影響,逐級增加荷載。模型構建時,為體現填筑高度變化對土體應變的影響,具體采用Mohr-Coulomb模型[3]。由于該新建路段路基尺寸大,有限元單元多,如果每完成一層填筑計算一次,必將增大計算工作量,且通過比較發現,每填筑兩層計算一次的結果精度并無顯著降低。所以,按照每填筑兩側計算一次工后沉降。

以斷面1為清表后直接填筑的典型斷面,該斷面路面寬84 m,路堤寬200 m,邊坡坡度為2∶3,填土深6 m,分層填筑且每層填土厚度為30 cm。地基深25.2 m,每填筑兩層即60 cm進行一次工后沉降量計算,由于路面對稱,故取一半展開模型計算。

從路基填土結束后地層沉降固結云圖可以看出,模擬結果和實測數據較為吻合,根據進一步預測,工后6個月沉降固結已經完成85.8%,說明該高填方路基工后沉降基本穩定,后期沉降小。

3.3 預測結果比較

將FLAC3D有限元差分法所得到的典型斷面模擬沉降量值和典型預測模型法預測值與實際沉降曲線進行比較,分析可知,在不同工況下,典型預測模型法擬合誤差更小,預測效果也更優,尤其是斷面1的擬合誤差始終不超出±10%;FLAC3D有限元差分法預測值直至工后140 d時誤差才接近10%。通過分析原因看出,FLAC3D有限元差分法所采用的參數基本為試驗參數,試驗土樣在取樣過程中已經受到擾動,尤其是高靈敏度軟土,輕微的擾動便會造成試驗參數的較大偏差。FLAC3D有限元差分法模擬工后沉降時因Mohr-Coulomb模型未考慮孔隙水、土體固結等對沉降的可能影響,但典型預測模型法預測時不使用土樣試驗參數,僅通過實測數據進行工后沉降預測,故預測結果準確度更高。

通過比較典型預測模型擬合法和FLAC3D模擬法工后沉降預測誤差,斷面1誤差最小,斷面2誤差最大。主要原因在于斷面1在清表后直接進行了路堤施工,對原狀土擾動小,沉降規律預測較為容易;斷面2通過CFG樁加固路基,樁體打入對土體擾動大,且樁間土與原狀土特性存在較大差異。兩種預測方法后期沉降預測精度均比前期高,因為后期土體固結度隨之增大,當路基整體穩定性提升后,沉降量波動也更小。

4 工后沉降控制

4.1 路堤監測

我國高填方公路路基工后沉降一般在30 cm以內,根據《公路路基設計規范》(JTGD30—2015),沉降監測必須從邊坡開挖開始,直至邊坡施工全部結束,如果存在異常,還必須在運營后繼續監測[4]。為此,該高速公路高填方路基邊坡開挖施工期間必須每開挖1級便觀測1次,對于填筑時間間隔較長的情況,應每隔3 d觀測1次。挖填施工過程中,如果監測指標超出規范允許值,必須加大監測頻率。

高填方路堤應以位移和沉降為重點監測內容,對于填方基礎存在軟土層的情況,應將空隙水壓力計埋入軟土層1.0 m以下,并從初始地面線和填方土體交界處開始每間隔5 m布置2個測點。各斷面平臺上布置沉降板,同時在高填方路基每個臺階處增設1個沉降釘,以分層觀測高填方路基沉降。

4.2 防排水設計

路基結構強度和穩定性受到地表水和地下水影響較大,高填方路基防排水設計的目的在于將地表水和地下水及時排出路基,排水方式主要有坡面排水和地下排水兩種,前者可設置截水溝、排水溝、邊溝,后者則包括滲井、盲溝等。路基鋪筑時還應在路基表面設置防水土工材料,優化防水效果。除采用常規性的防排水設計外,該高填方路基還應當采用《公路路基設計規范》(JTGD30—2015)中所推薦的方法,即在填料中摻加粉煤灰或砂礫石,有效解決泥質巖軟化、水化問題。同時進行封閉包蓋處理,避免干濕循環對路堤淺層的破壞。

4.3 特殊路段處理

路基沉降一般包括路基本體沉降和地基沉降兩部分。其中,路基本體沉降又包含路堤壓密沉降和基床殘余沉降兩部分:路堤本體壓密沉降通常由靜力作用引發路基顆粒空隙減小而引起;基床殘余沉降則由上覆荷載重復作用,使基床結構發生永久變形。

結合類似工程經驗,基床淺層應使用難粉化材料施工,并增大路基剛度,分散行車荷載,減輕基床所承受的壓力。對于粉碎特性較明顯的軟巖材料,還必須通過大型壓實機械充分破碎和碾壓。

5 結論

綜上所述,在進行該高速公路高填方路基工后沉降預測時,對數法和泊松預測法路基工后沉降擬合結果與實測值較為接近,能較好反映高填方路基工后沉降規律,其擬合結果比FLAC3D模擬結果更加合理,準確度也更高。在采取該文所提出的防排水設計、特殊路段處理以及從邊坡開挖開始到施工結束后運營期間均應展開高填方路基監測等措施后,路基段工后沉降得到有效抑制,為路基強度及穩定性提供了保證。