造林技術對樟子松幼林生長的影響研究

鄒 妍,李小倫

(1.陜西省定邊縣長城林場,陜西 榆林 718699;2.陜西省子洲縣林木種苗推廣站,陜西 榆林 718699)

1 引言

樟子松(PinussylvestrisL. var. mongholicaLitv.),是松科松屬常綠喬木[1]。其林木生長較快,材質好,適應性強,是速生用材、防護綠化和水土保持優良樹種[2]。樟子松具有抗寒耐寒、耐貧瘠的優點,因此成為陜北荒漠化地區防風固沙、綠化造林的先鋒樹種[3]。榆林市地處黃土高原和毛烏素沙地交界處,這里生態環境惡劣,降雨量少且分布不勻,災害性天氣頻發,給當地人們的生活和生產帶來很多不便。因此,防風固沙、育苗治沙成為當地生態改良的重要工作[4]。

樟子松造林作為當地主要推廣的樹種,還應結合當地生態環境特點進行技術的配套[5],不同育苗類型和造林密度是影響樟子松造林成功的重要因素[6],育苗類型和造林成功有緊密的關系,露地育苗具有流程簡潔、成本相對低的特點,但是也存在造林季節性要求高、苗木出圃率低等不利因素[7]。近年來,容器苗發展迅速,成為主要的育苗方式[8]。研究表明,造林密度對林木結構和功能產生影響,在造林過程中,密度過大,容易出現過早郁閉,個體間對空間、養分、光照資源的爭奪劇烈,導致個體生長發育緩慢[9]。而密度過低浪費光、溫、水等資源,且不能發揮防風固沙的作用,不能實現生態經濟效益[10]。因此,本文設置2種育苗方式和3個造林密度,研究樟子松幼林的生長狀況,為樟子松的高效造林和榆林地區防風固沙提供參考。

2 材料與方法

2.1 試驗地點及材料

試驗于2019年在陜西省榆林市進行,該地屬溫帶半干旱大陸性季風氣候,四季分明,年平均日照時數2593.5~2914.4 h,年平均氣溫10℃,平均降水400 mm,無霜期較短,為150 d左右。試驗材料選用2年生的容器苗和露地苗,容器育苗配置營養土裝入營養袋中,播種前在高溫下進行催芽處理,然后在容器袋內挖深約 5 cm 的播種坑,每個坑播種 5~6 粒然后在種子上方覆蓋1層沙子,并及時噴水保濕。幼苗出土后及時防治病蟲害。露地播種育苗選擇土壤肥力較好的沙質土壤,先鋪1層厚約5 cm的黃土,然后施入有機肥,約15 kg/m2,與耕作層拌均勻,漫灌1次。將消毒層積處理后的種子進行催芽,催芽7 d后進行播種育苗。育苗期間進行正常的水肥管理。

2.2 試驗設計

試驗設計2種育苗方式,分別為容器育苗(W1)和露地育苗(W2),設置3個造林密度,分別為:8000株/hm2(M1),12000株/hm2(M2),16000株/hm2(M3),各處理在9月下旬進行造林,2020年4月下旬選擇地勢平坦退化草地作為造林地,采用帶狀方式整地。每個處理設置林地800 m2,各處理設置的樣地海拔、坡度相近,2021年6月份對林地進行調查各指標。

2.3 指標調查

2.3.1 幼樹形態特征的調查

試驗結束后,每個處理選取10株樟子松植株,分別用卷尺測量樹高、游標卡尺測定地徑、東西和南北方向測定冠幅取平均值。

2.3.2 幼樹生物量的測定

然后將測定植株連根挖出,用清水沖洗干凈根系表面泥土,將葉片、枝干、根系分別剪開,放入烘箱在105 ℃下殺青30 min,然后在80 ℃下烘干至恒重。

2.3.3 光合參數的測定

在2021年6月份,選擇晴朗天氣條件下的8:30~ 11:30,使用 Li-6400 便攜式光合測定系統(LI-COR,Inc,USA)測定中上部樟子松葉片的凈光合速率(Pn),氣孔導度(Cr)、蒸騰速率(Tr)和胞間二氧化碳濃度(Ci)光合參數。

2.4 數據統計與分析

使用Excel 2010進行數據整理和繪圖,用SPSS24.0進行單因素方差分析和LSD多重比較。

3 結果與分析

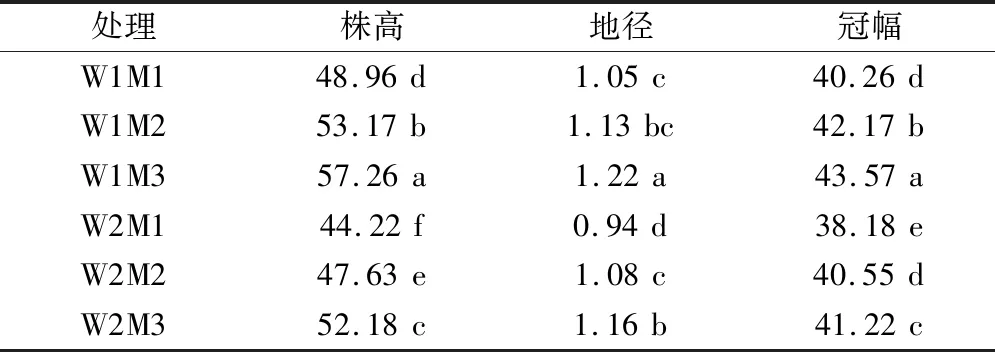

3.1 造林技術對樟子松幼林植株生長的影響

由表1可知,不同造林技術組合對樟子松幼林植株生長影響不同。其中容器苗株高隨造林密度的增加呈逐漸升高的趨勢,露地苗造林也隨造林密度的增加呈逐漸升高的趨勢,在同一造林密度下,容器苗的株高顯著高于露地苗,各處理表現為W1M3>W1M2>W2M3>W1M1>W2M2>W2M1,露地苗在高密度下株高高于容器苗低密度種植。容器苗和露地苗地徑均隨造林密度的增加呈逐漸升高的趨勢,各處理表現為W1M3>W2M3>W1M2>W2M2>W1M1>W2M1,露地苗在高密度下地徑大于容器苗低密度和中密度種植。容器苗冠幅隨造林密度的增加呈先降低后增加的趨勢,表現為W1M1>W1M3>W1M2,露地苗冠幅隨造林密度的增加呈先降低后增加的趨勢,表現為W2M3>W2M1>W2M2,露地苗在低密度和高密度下冠幅大于容器苗中密度種植。

表1 造林技術下樟子松幼林植株生長狀況 cm

3.2 造林技術對樟子松幼林植株生物量的影響

由表2可知,不同造林技術組合對樟子松幼林植株生物量有顯著的影響。其中容器苗和露地苗葉片生物量隨造林密度的增加呈逐漸升高的趨勢,在同一造林密度下,容器苗的葉片生物量顯著高于露地苗,各處理表現為W1M3>W1M2>W2M3>W2M2>W1M1>W2M1,露地苗在高密度和中密度下葉片生物量高于容器苗低密度種植。容器苗和露地苗枝生物量均隨造林密度的增加呈先升高后降低的趨勢,各處理表現為W1M2>W1M3>W1M1>W2M2>W2M3>W2M1,露地苗在高密度下枝生物量大于容器苗低密度種植。干生物量隨造林密度的增加逐漸增加的趨勢,各處理表現為W1M3>W1M2>W2M3>W1M1>W2M2>W2M1,露地苗在高密度下干生物量大于容器苗低密度種植。根系生物量均隨造林密度的增加呈先升高后降低的趨勢,在容器苗處理下表現為W1M2>W1M3>W1M1,在露地苗苗處理下表現為W2M2>W2M3>W2M1,在同一密度處理下,容器苗的葉片、干、枝和根系生物量高于露地苗。

表2 造林技術下樟子松幼林植株生物量 g/株

3.3 造林技術對樟子松幼林植株光合參數的影響

由表3可知,不同造林技術組合對樟子松幼林植株光合參數有顯著的影響。其中容器苗和露地苗凈光合速率隨造林密度的增加呈先升高后降低的趨勢,均是在密度為12000株/hm2時最高,在同一造林密度下,容器苗的凈光合速率顯著高于露地苗,各處理表現為W1M2>W1M3>W2M1>W2M2>W1M3>W2M1。容器苗和露地苗氣孔導度均隨造林密度的增加呈先升高后降低的趨勢,各處理表現為W1M2>W1M3>W1M1>W2M2>W2M3>W2M1,露地苗在高密度下氣孔導度大于容器苗低密度種植。胞間二氧化碳濃度隨造林密度的增加呈先降低后升高的趨勢,各處理表現為W2M1>W1M1>W2M3>W1M3>W2M2>W1M2,露地苗的胞間二氧化碳濃度在同一密度下高于容器苗。蒸騰速率均隨造林密度的增加呈先升高后降低的趨勢,在容器苗處理下表現為W1M2>W1M3>W1M1,在露地苗苗處理下表現為W2M2>W2M3>W2M1,在同一密度處理下,容器苗的凈光合速率、氣孔導度和蒸騰速率高于露地苗。

表3 造林技術下樟子松幼林植株光合參數

4 討論

造林受到多種因素的影響,研究表明,苗木種類、立地條件、管理措施都和造林密切相關[11]。不同育苗措施由于受到養分、光溫水等環境的影響[12,13],因此,對養分的吸收、光合能力等方面存在差異。造林密度是影響林木生長的關鍵因素[14],一般認為林木生長會受到密度的制約,因為個體生長的過程也是對地上光照和地下水分、養分資源競爭的過程[14]。一方面,密度決定植株養分吸收分配、樹冠大小[15],此外,種植密度還會影響凋落物生物量及分解速率,從而間接影響苗木生長[16]。本研究表明,株高、地徑隨密度的增加呈逐漸增加的趨勢,冠幅隨密度的增加呈先升高后降低的趨勢,因此不同密度對樟子松生長影響不同,中等密度時冠幅最大,可能是由于高密度光照以及水分等的競爭加劇,抑制了林木樹冠的生長[17]。而在同一密度下,容器苗的長勢較露地苗好,說明容器苗抗性強于露地苗,對提高苗木造林成活率有重要意義。生物量是決定植株生長好壞的關鍵因素,是評價林木生產力的指標之一[18],研究表明,當造林密度超過一定限值時,地上的空間資源以及周邊的環境資源急劇短缺[19],在有限的地下環境條件與資源限制內植物個體競爭激烈[20],因此更多的生物量分配于地下器官。本研究表明,隨密度的增加,干生物量和葉生物量逐漸增加,根系和枝生物量先升高后降低的趨勢,說明密度過大,植株的生物量轉運發生變化,向根系和枝條轉運增加,說明密度能夠改善生物量的分配和轉運。

光合作用決定作物物質積累,葉片是植物進行光合作用的最主要器官,其光合作用為植物的生長提供了大部分能量。本研究結果表明,凈光合速率、氣孔導度和蒸騰速率隨密度的增加呈先升高后降低的趨勢,主要可能是由于低密度下,由于郁閉度較低,土壤水分蒸發量較大,對水分的利用率較低,導致光合作用較低,而在高密度下,由于密度過大,下部葉片光輻射截獲量較低,多光能的利用率較低,而在12000株/hm2時,植株間能夠較好地協調光能和水溫等條件的利用率,從而有利于光合作用的增加。容器苗的凈光合速率、氣孔導度和蒸騰速率高于露地苗。可能是由于在移栽過程中容器苗根系保存較好,有利于根系對養分水分的吸收,為光合作用提供充足的物質條件。

5 結論

選用容器苗和露地苗2個育苗方式,設置8000株/hm2、12000株/hm2、16000株/hm23個造林密度,研究樟子松幼林生長,結果表明,同一密度處理下,容器苗長勢和生物量均高于露地苗。隨密度的增加,株高、地徑、干生物量和葉生物量逐漸增加,冠幅、根系和枝生物量先升高后降低的趨勢,總體比較,在用容器苗,造林密度為12000株/hm2時植株地上部長勢和地下分配協調,有利于林木的成材。