“多規合一”的實用性村莊規劃編制實踐思考

——以騰沖竄龍村為例

黃 瑞,李 紅

(云南省林業調查規劃院生態分院,云南 昆明 650031)

1 引言

中共中央、國務院印發的《關于建立國土空間規劃體系并監督實施的若干意見》文件明確指出,在城鎮發展邊界外的鄉村區域,以單個或多個行政村為單位,由鄉鎮政府組織編制“多規合一”的實用性村莊規劃,對村內土地用途和開發強度等作出的明確限定,作為國土空間用途管制和核發規劃許可必要的的法定依據[1]。

我國村莊規劃起步較晚,發展較慢,村莊規劃在我國城鄉規劃體系及國土空間規劃工作中相對薄弱[2]。現階段我國已經完善了村莊規劃的編制標準,

明確了規劃內容和實施要求等,但村莊規劃編制體系仍不完整,缺少統一的規劃標準,規劃內容側重于村莊整治,同時出現多種針對村莊建設的規劃指導,導致各規劃間出現矛盾和沖突[3]。為解決各類規劃之間銜接困難,規劃難以實施等問題,我國在全國范圍內推進“多規合一”試點工作,各省市都在積極響應國家“多規合一”試點工作,探索科學編制村莊規劃和有序實施村莊建設的道路,開拓了國土空間規劃體系建設的新思路,積累了寶貴的經驗和研究基礎。

在當前全面推行鄉村振興戰略和國土空間規劃體系改革的大背景下,結合鄉村實際情況,編制切實可行的村莊規劃顯得尤為重要。騰沖市芒棒鎮竄龍社區后頭坡古茶園為云南省自然資源廳公布全省第一批古茶山周邊村莊規劃試點之一,村莊規劃依托高黎貢山獨特資源,抓住騰沖大力發展世界康養目的地的契機,立足古茶山的保護,加強對竄龍古茶品牌的梳理與打造和對竄龍傳統村落的進行保護利用,突出騰沖古茶第一村主線,助推騰沖鄉村振興,努力促進資源與產業深度融合發展。以規劃地編制對“多規合一”的實用性村莊規劃的內容、范圍、統籌、實施等進行了有益的探索和實踐。

2 實用性村莊規劃編制的意義

空間規劃對促進城鎮化的快速發展、國土空間的合理使用和有效保護具有積極的意義[4]。建立全國統一、責任明確、科學高效的國土空間規劃體制,從人口分布、經濟布局、國土利用等方面進行科學統籌;生態環境的合理布局,能促進生產、生活、生態空間的合理布局,是推動生態文明建設、建設美麗中國的重要措施,是實現人民滿意、實現高質量發展、高質量生活、建設美好家園、實現國家戰略有效實施、推進國家治理和治理能力現代化、實現“兩個一百年”奮斗目標和實現中國偉大復興的迫切需要[5]。

3 試點規劃區竄龍村概況

竄龍村位于云南省騰沖市芒棒鎮東北部,屬于山區,地處東經98°40′~98°47′、北緯24°59′~25°02′之間,國土面積31.7 km2,其中集體土地面積22.3 km2,國有土地9.4 km2(自然保護區面積)。全村下轄9個村小組,485戶農戶,鄉村人口2071人,其中傈僳族人口355人,是村域內主要的少數民族。總耕地2499畝,人均耕地1.22畝。全村經濟總收入184.1萬元,人均純收入7600元。以水稻、玉米種植為主,特色種植業主要有核桃、草果、茶葉、烤煙等,養殖業主要有豬、牛、羊等,與外出打工經濟一同支撐起了村域經濟。

全村處滇西北橫斷山脈地帶,地勢整體起伏較大,東高西底,山巒溝壑相間排列,地形復雜[6]。村域垂直海拔高度差值達3000 m以上,形成極為壯闊的垂直自然景觀和立體氣候。年平均氣溫13 ℃,年降水量1900 mm,高海拔低緯度的特點,形成了立體氣候的明顯性,雨季時間長的特點。村域內有竄龍河、板長河、大巖子河、棠梨壩河、澡堂河、長林寨河、炸房河、消塘河等常年流水,水質清澈冰涼、味甘甜,源頭均在高黎貢山自然保護區內,自東向西,流經村域后,匯入村西側的龍川江,是全村的人畜飲用水和農業灌溉用水水源。

4 影響社會經濟發展及規劃的關鍵要素分析

竄龍村位于高黎貢山西坡,背靠高山面對龍川江。高黎貢山素有“世界物種基因庫”“世界自然博物館”等美稱[7]。高黎貢山國家級自然保護區是省內最大的自然保護區,作為全球最重要的自然保護區,以保護生物、氣候、垂直帶譜自然景觀、生物多樣性和珍稀瀕危保護動植物種類為目的。主要保護對象為:中山濕性常綠闊葉林、高山溫性寒溫性針葉林為主的森林垂直自然景觀;生物多樣性完整的森林生態系統;珍稀動植物和特有物種[8]。保護區被聯合國教科文組織正式批準接納為世界生物圈保護區網絡成員,是竄龍村東面的綠色大屏障。

4.1 自然資源優勢

全村森林覆蓋率在80%以上,古樹名木眾多,山茶、木蘭、蘭花、龍膽、報春、綠絨蒿、百合、杜鵑等“云南八大名花”均有分布,動植物資源十分豐富[9]。

全村地處山區,山體植被茂密,群落結構完整,以天然林為主,自然更新較好,樹種主要有櫟類、樺木、木蘭、山茶、楠木、樟木、云南松、杜鵑花、蘭花和各種草藥等;動物資源豐富,有黑熊、麂子、山鹿、獼猴、葉猴、錦雞、松鼠、鼯鼠、鸚鵡、啄木鳥、巖羊、赤鬣羚、云豹、豹貓、蛇類、野生雉雞、豪豬、野豬、太陽鳥等。

4.2 旅游資源優勢

4.2.1 神秘高黎貢山

高黎貢山國家級自然保護區以其特殊的地形地貌、生物的多樣性和物種的豐富程度而著稱于世。該區不僅記錄了自然歷史變遷的痕跡,而且擁有珍貴的生物基因資源、罕見的旅游資源和獨特的文化資源。

4.2.2 悠悠驛道

芒棒鎮歷史上是騰沖對外交流的一個重要通道,也是騰沖東南部的交通要道。早在數千年前,中原商賈就是沿這條古絲綢之路自永昌(今保山),翻越高黎貢山,過芒棒經騰沖到緬甸、泰國乃至印度再轉至西亞各國。數千年的文化碰撞與交流在這里留下了豐富的人文景觀。竄龍村域內現仍留有南絲綢古道的遺跡,竄龍村的古驛道、拴馬石就是其中之一。

4.2.3 秀美瀑布

竄龍村東倚高黎貢山,村域內有5個天然瀑布,瀑布水位垂直落差較大,斷巖峭壁,枯水期碧水陡落形成水簾;洪水期,洪濤洶涌,翻滾傾瀉。朝夕日光照射,可見七色霓虹,景色秀美。

4.2.4 熱奇溫泉

澡塘村北面約500 m處的山箐中有一處天然森林溫泉,現有3個溫泉池,水深約1.4 m,溫度40 ℃左右。溫泉池的底部是石頭和沙子,遍布泉眼,水質清澈見底。

4.3 古茶資源優勢

騰沖種茶歷史悠久,早在2000多年前當地開始種植茶樹。清代光緒末年,龍江茶業先驅封鎮國任云南小勐統巡檢,推廣發展勐庫優質茶種,后開創茶業,首創竄龍茶園,探索積累了揀、烤、揉、曬等4道制茶工藝,制成了小有名氣的竄龍好茶。封鎮國之子封維德大力推廣茶樹種植,成為騰沖近代種茶制茶先驅。竄龍茶具有外形條索結,金毫顯露,色澤烏褐,較潤,勻整,香氣濃郁,滋味鮮濃等特點。其工藝精湛,品質優異,金毫顯露,滋味鮮濃,特色突出,達到五星茗茶品質標準[10]。

4.4 文化景觀優勢

4.4.1 古村落

竄龍傳統村落于2019年6月6日列入第五批中國傳統村落名錄。竄龍村落背靠高黎貢山脈,前臨龍川江,村莊沿道路隨地勢鋪開,巷道穿插縱橫,民居布局依山就勢,高低錯落,使得村落整體屋頂輪廓線跌宕起伏,自然景觀和人文景觀獨具特色。竄龍傳統村落是騰沖茶業發源地,被譽為“騰沖古茶第一村”。

棠梨壩古村落生長在一山間盆地四周,古樸大氣。明代龍江刀土司就有記述“有壩曰棠梨壩”,足見歷史悠久。村內彎曲的小巷別有一番景致,鄉間水泥路兩旁還保留著原來的土墻,基礎是用石塊壘成,鄉野氣息濃厚。

4.4.2 傈僳族風情

新寨田自然村隸屬于竄龍村行政村,是一個傈僳族集聚的山區村寨,也是芒棒鎮3個傈僳族集居地之一[11]。傈僳族人依山而居,這里的人與大山相互眷戀,人與村、村與山構成一幅美麗的畫卷,村寨間高大的古茶樹隨處可見。

4.4.3 封氏祖墓

封氏祖墓在高黎貢山西坡一塊小平地上,背靠大山,前向開闊,遠山連綿盡收眼底,呈牌樓式建筑,墓體高大,構造大氣,技藝精湛,墓內有祭祀用八仙石桌石凳。墓門、墓柱和墓壁上有李根源等諸多政要名流題額、墓聯、墓贊,多為書法精品,具有很高的文化價值和觀賞價值。

5 竄龍村規劃實踐

5.1 前期工作準備

收集的資料主要包括:第三次國土調查成果(含調查使用影像圖),宅基地的確權登記證明,村莊地形圖,村莊基本情況、上位規劃、相關專項規劃等。并根據村莊的實際情況展開調查,充分了解當地的自然環境與資源狀況、土地利用現狀、公共服務和基礎設施的配置,同時進行歷史文化和特色風貌要素調查、產業發展情況以及發展需求的參與式調查,摸清底數和底圖。

5.2 規劃工作實踐

5.2.1 發展定位及發展目標

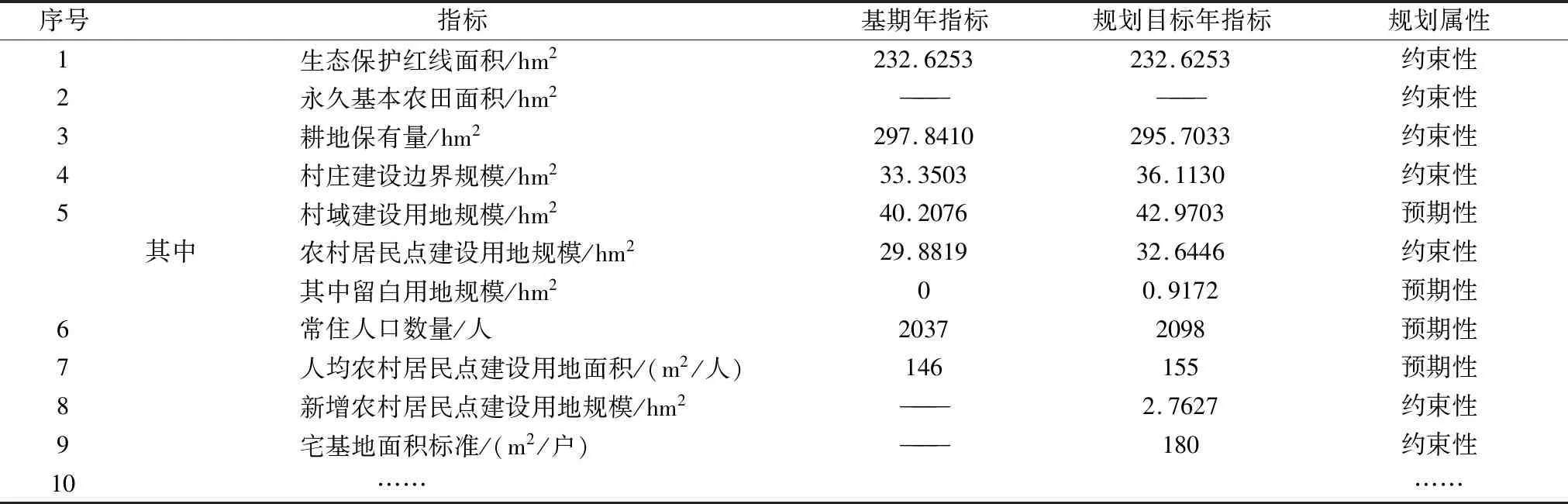

落實上位規劃要求,根據竄龍村資源稟賦、歷史人文、區位條件等因素,確定竄龍村村莊發展定位為云南省古茶山特色村寨、騰沖市茶旅康養第一村。以“看得見青山綠水,記得住鄉愁”為出發點,在尊重村莊記憶、尊重生態環境、尊重村民意愿、尊重傳統風貌的前提下,將竄龍村打造為宜居、宜業、宜養、宜游的人文茶旅村寨(表1、圖1)。

表1 竄龍村規劃目標指標

圖1 基期年——規劃目標年指標變化分析

根據竄龍村基期年指標和村莊用地實際,規劃年對各項指標進行了優化調整。

(1)嚴守生態紅線,保持生態紅線面積不變。“生態保護紅線”是繼“18億畝耕地紅線”后,另一條被提到國家層面的“生命線”[12],需要實行嚴格保護的空間邊界與管理限值。堅持生態建設和環境治理,不斷提高發展的質量和效益,實現經濟發展和生態建設雙贏。

(2)重點保護優質耕地,全面提高耕地質量,根據規劃期建設用地的空間布局和茶產業的發展,保持耕地總量穩定,各自然村的耕地面積將有所調整,面積相對基期年減少0.72%。

(3)竄龍村將以打造茶文化特色旅游為主要發展方向,結合村莊發展規劃,需預留發展空間,常住人口數量、村莊建設邊界規模、村域建設用地規模等相關指標在規劃期內適當提高以適應村莊發展的需求。

5.2.2 統籌“三生”空間的劃定情況

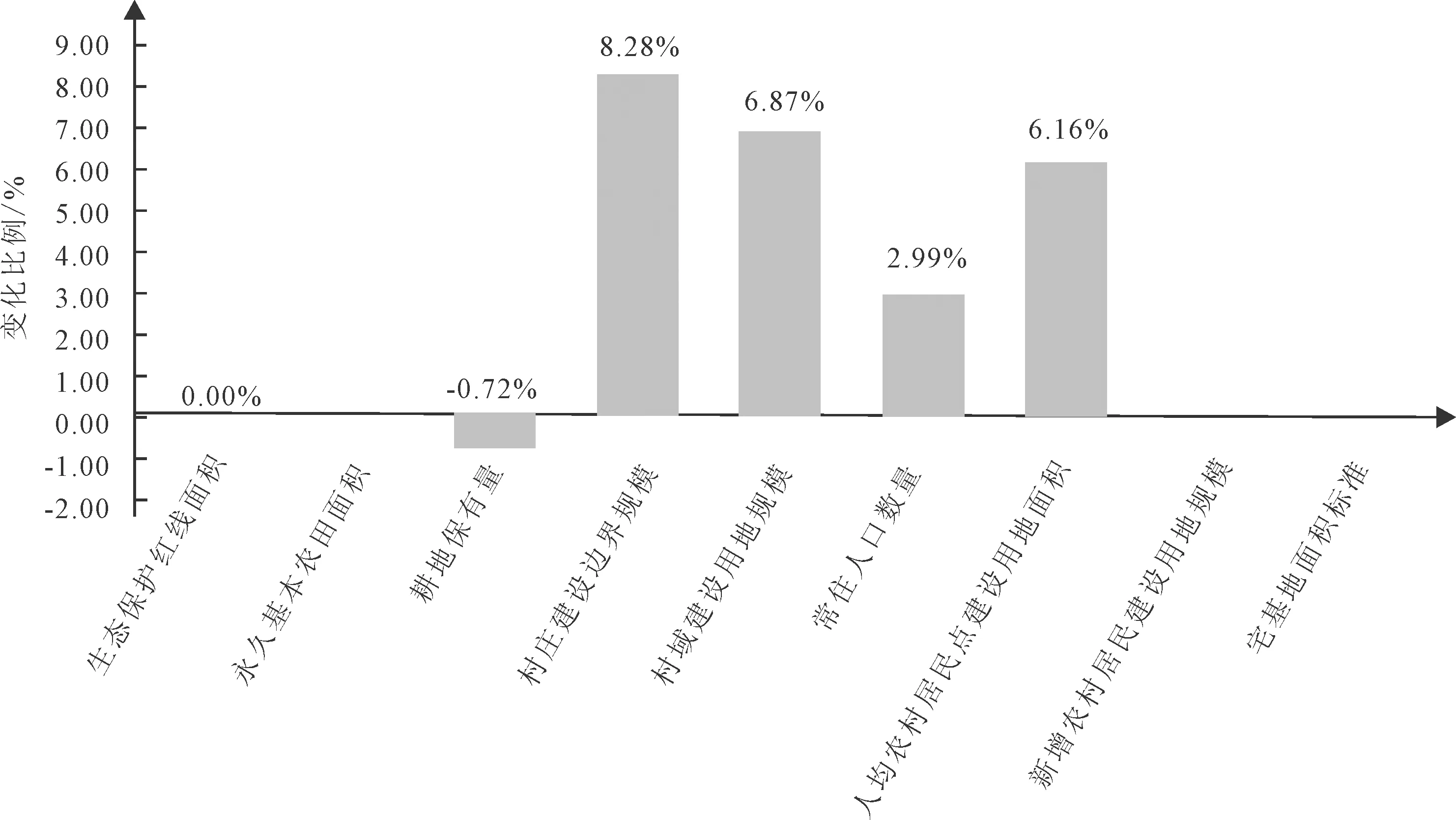

科學的村莊三生空間系統能推進農村健康有序發展,三生空間相互依存的統一整體。依據村莊的定位和發展需要,以道路、河流、生態廊道等為框架,構筑“生產、生活、生態”融合發展的新格局,同時明確生產、生活、生態空間的空間位置(圖2)。

圖2 “三生”空間劃定面積

(1)生產空間。主要指以提供農產品、以農業生產為主要功能的區域。規劃區的生產空間規模為334.0843 hm2,占全村總面積的16%,滿足農村基本生產需求。

(2)生態空間。指以提供生態產品和服務為主的區域,包括農業和林業用地區域。規劃區生態空間規模174.0264 hm2,占全村總面積的82%,在三生空間中面積最大,充分保留了原生態的自然環境,留有充足的生態修復空間。

(3)生活空間。主要指農村的建設用地,包括居民點建設用地、農村公用設施和農用設施、經營設施等用地[13]。規劃區的生活空間規模為42.9703 hm2占全村總面積的2%,在現有建筑空間的基礎上,統籌全村建設用地指標,適量增加村民居住用地,體現節約用地的原則。

5.2.3 科學布局“三生”空間

規劃圍繞國家鄉村振興戰略的要求,以解決村莊現存在的系列問題為抓手,充分挖掘及發揮村莊特色資源優勢,構建“保生態、促發展、優民生”的“三生空間”規劃發展策略[14]。結合鄉村振興戰略以及竄龍村實際情況,在保護竄龍村耕地資源和基本農田的前提下,對竄龍村的建設用地進行合理布局,改善村莊容貌,發展鄉村特色產業,優化產業用地布局,合理利用國土空間,建設宜居、宜業、宜養、宜游的人文茶旅村寨。

(1)林業生態空間優化。規劃牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念,把生態環境建設和治理放在首要位置[15]。持續推進鄉村造林,將生態保護和利用結合起來,提高發展的質量和效益,強化水土保持治理能力,遏制環境狀況惡化。依據竄龍村的現狀,規劃強調村域開敞空間和弱質生態空間的生態建設,堅持保護生物多樣性。重點保護好水域和水源地、水源涵養林地,搞好道路及河道兩旁生態防護林網絡,建設生態網絡體系,增強村域土地的生態功能。

林地布局優化充分利用閑置的適宜性土地造林,改善區域生態環境。嚴格林地用途管制,禁止毀林、非法占用林地,嚴格控制各項建設工程征占重點公益林、天然林、自然保護區等生態脆弱地區的林地[16]。充分利用現有林地,加強退化林修復,加快受損區域的生態修復。規劃至2035年,竄龍村林地面積為1721.1477 hm2。

(2)農業生態空間優化。竄龍村以茶文化為產業發展特色,繼續鞏固提升核桃、草果等傳統產業,突出綠色生態導向,深入推進“互聯網+現代農業”,加快農村產業融合發展,提高農業綜合價值和抗風險能力[17]。立足竄龍村資源優勢、產業優勢、區位優勢,推動優勢資源向優勢產業聚集,不斷提高產業質量和效益。

耕地布局優化規劃以保護優質耕地、提高耕地質量為主要目的。據規劃期建設用地的空間布局及茶產業的發展,各自然村的耕地面積將有所調整。2020年全村耕地總面積為297.8410 hm2,規劃期內全村耕地總面積穩定在295.7033 hm2。

園地布局優化園地發展應逐步從單一追求數量轉變到追求質量上來,加強低效園地的管理[18]。調整品種,積極應對市場變化,著力發展竄龍村優質茶園和特色果園。規劃至2035年竄龍村園地面積為23.8813 hm2。

其他農用地布局優化規劃對其他農用地結合村莊實際情況及未來發展需求進行合理的優化。

(3)對村莊人居生態環境布局優化竄龍村未來以打造茶文化特色旅游為主要發展方向,村莊建設用地的優化布局上,除滿足存著本身發展需求外,還需考慮旅游服務用地的統籌布局。結合村莊發展規劃,至2035年,竄龍村村莊建設用地規模為42.9703 hm2,其中各自然村實際村莊建設用地面積42.0531 hm2,預留發展用地面積0.9172 hm2。

5.2.4 基礎設施規劃及產業發展引導

結合竄龍村實際需求,充分利用現有設施和鄉土智慧,合理布局停車場、公廁、垃圾收集點、給排水設施、電力通訊等基礎設施,并合理配置教育設施、醫療設施、文體設施、社會福利設施、商業設施和其他設施。

以大滇西旅游環線建設(騰沖擬入選第一批國家森林康養基地)為契機,依托本地的森林、茶園資源,以“茶”為引擎,大力發展茶旅康養產業,把生態資源有效轉化為旅游經濟。激發產業扶貧效應和產業轉型升級,促進一、二、三產業深度融合[19]。加強對茶文化、傳統村落、自然資源的挖掘和研究探尋新的發展模式。

優化茶葉產品結構,拓展精細加工提升產品附加值,促進龍頭企業發展帶動合作社發展,推動產業扶貧效果可持續[20];構建信息化營銷體系,充分發揮企業、合作社等組織的作用,打造名優古茶品牌,凸顯品牌效益,大幅提高市場份額,豐富茶文化內涵,打造騰沖古茶文化展示窗口,提高茶葉的供給質量和品牌效益,打造古茶樹的現代產業之路。

5.2.5 歷史文化傳承與保護

現存的物質文化資源要嚴格保護,嚴禁村落發展建設對保護要素造成更大侵蝕和破壞,建議歷史遺跡、傳統街巷要科學保護和修復[21]。重點保護歷史民居建筑、傳統街巷及其體現村落特色風貌的歷史環境要素,包括古樹名木、古驛道、古井等,還要重點保護地方傳說、名人事跡、傳統手工藝等非物質文化遺產。

6 “多規合一”村莊規劃的建議與思考

騰沖市芒棒鎮竄龍社區后頭坡古茶園為云南省自然資源廳公布全省第一批古茶山周邊村莊規劃試點之一,在“多規合一”的實用性村莊規劃做出了有益嘗試,作為云南省首批規劃試點,在全省乃至全國的“多規合一”村莊規劃實踐中具有典型示范意義,可供后期村莊規劃實踐借鑒,以供總結經驗和思考創新。

(1)在上位規劃的指引下科學編制村莊規劃。村莊規劃是國土空間規劃體系中鄉村地區的末端層級規劃,上一級空間規劃的具體落實體現,編制村莊規劃時應加強與上位規劃的銜接,使鄉村規劃更具有實用性和有效性[22]。

(2)應以“多規合一”村莊規劃為契機,重點強化規劃引領作用,將村莊特色資源的保護利用與村鎮規劃建設有機融合,充分研究具有特色優勢資源的鎮、村,堅持“產業策劃、空間規劃、項目計劃”同步思考去編制村鎮規劃,將村莊的特色資源的保護利用作為支柱產業,通過“產鎮融合、產村融合”,逐步形成古鎮、古村、資源保護利用的有機整體,全力助推鄉村振興,實現資源保護利用與全域新旅游業態,多業態融合推進村莊發展。

(3)由政府、規劃設計單位和村民代表等多方組成村莊規劃編制工作組,應深入開展調查和研究,突出村民的參與性和主觀能動性[23]。細致了解村莊發展的整體歷史脈絡、歷史背景和文化特色等基礎工作,成果應充分征求村組、村民代表意見,編制村民看得懂、能落地的實用型村莊規劃。

(4)統整原有村莊開展的各類規劃,統籌規劃村莊”三生”空間,明確提出鄉村空間布局優化調整、資源整合、產業布局、生態保護和利用的要求,延續村莊傳統空間布局、街巷肌理和傳統建筑格局。規劃應有效銜接傳統村落保護發展規劃,進一步明確保護的內容和具體措施,堅持“保護為主,適度開發”,梳理磚墻、石腳、小巷、土基墻等鄉土元素,運用鄉土材料,充分研究鄉土景觀風貌,充分挖掘當地民居特色要素,突出獨有特色,防止“千村一面”,鄉村景觀城市化。