基于支付和補償意愿的生態產品消費補償標準測算

——以江西農村地區為例

魯 盼,王蒙琪,彭 丹,李文瑞

(1.江西農業大學 經濟管理學院,江西 南昌 330000;2.江西農業大學 人文與公共管理學院,江西 南昌 330000)

1 引言

根據2021年發布的《公民生態環境行為調查報告》數據顯示,中國消費者的生態環保意識雖明顯提高,但只有5成受訪者經常做到生態消費,踐行度相對較低,生態消費意識和行為存在較大差距。特別是當前我國部分農村居民的需求力和支付力不足,導致生態消費出現缺位和錯位等問題[1]。因此,研究農村居民生態產品消費的支付意愿和補償意愿的補償標準,對促進生態產品消費補償政策的有效實施和促進農村居民生態消費模式轉變具有重要意義。

生態補償作為一種制度安排,是以保護和持續利用生態系統服務為目的,運用經濟工具和行政手段來調節生態環境保護和建設各利益相關者關系的公共環境經濟政策[2]。構建區域生態產品消費補償制度,實施中央及地方政府對區域內生態產品消費的補償政策,可以捋清生態消費市場內部的生態關系和利益關系,有助于改善環境質量,增強環境效應,促進區域社會經濟可持續發展[3]。然而,在生態產品消費補償機制的理論研究與具體實踐中,生態消費補償原則的確定以及標準的制定已成為現有研究的重難點之一。因此,研究將在實地訪談和問卷調查的基礎上,利用條件價值評估法比較分析江西省農村居民購買生態產品的支付意愿和補償意愿,并分地區衡量支付意愿與補償意愿的差異,以期為完善農村地區生態產品消費補償機制制定提供相關參考。

2 文獻綜述

目前國內外學者對生態補償進行了大量的理論研究,主要在生態補償的環境效益、補償機制構建以及各類型生態補償的模式研究等方面進行了探討。如曹俐等[4]基于準自然實驗的方法,建立一個地方政府環境治理決策行為模型分析框架來考察生態轉移支付政策的環境效應;毛顯強等[5]對生態補償的概念及內涵、補償類型與強度、補償機制設計以及補償途徑進行了詳細論述,并歸納出生態補償的實施應以產權的明晰為基礎,補償額度須以資源產權讓渡的機會成本為標準的生態補償標準;延軍平等[6]通過實行“生態購買”的利益驅動機制,建立起以生態購買為核心的不同生態補償模式;藺尚偉[7]則以成本、農民意愿和生態價值作為補償標準對生態補償機制進行了初步探索。從生態補償的研究領域來看,多以耕地保護、流域治理、低碳生產為主。在耕地保護方面,蔡銀鶯等[8]應用意愿調查法構建模擬的農田生態補償政策及交易市場測算出農戶對農田生態環境補償的意愿及額度;在流域治理方面,徐大偉等[9]以遼河流域為研究對象,運用條件價值評估法對居民的支付意愿和補償意愿進行測算,初步估算出其對遼河流域生態系統服務的支付和補償意愿值;在低碳生產方面,陳儒等[10]利用調研數據將農業碳計量與條件價值評估法結合起來,厘定了農戶低碳農業生產的生態補償金額。

在關于生態消費補償的制定方面,條件價值評估法在環境經濟學理論中被認為是評估生態產品價值的有效手段之一,并以此作為生態補償標準測算方法的參考依據[3]。如李福奪等[11]采用條件價值法評估消費者對綠肥稻米溢價支付水平并研究其影響機制。但是,有學者在實際調查中發現,支付意愿 (willingness to pay, WTP) 和受償意愿 (willingness to accept, WTA) 作為條件價值評估法測度生態產品效益的兩類表征指標,對于購買同一生態產品支付意愿值和受償意愿值會出現不一致現象[12],所以有學者就支付意愿與受償意愿的不一致性進行了研究。華志芹等[13]調查了安溪鐵觀音產區茶葉經營者的生態支付意愿與受償意愿,對支付意愿和受償意愿差異的影響因素做了回歸分析,并基于“有限認知理性”理論對差異進行了解釋分析;徐大偉等[14]從收入理論、替代理論、前景理論和公共物品理論出發對同一個體支付意愿和受償意愿產生不一致的原因進行分析。雖然,也有研究對條件價值評估法使用的可靠性產生質疑[15],但是,目前條件價值法仍是具有解釋力的,被多數學者選擇進行生態補償標準測算的評估方法。因此,研究選擇條件價值法同時測量同一群體的支付意愿和補償意愿以反映其真實的生態消費補償意愿。

綜合上述分析發現,現有研究對生態補償的研究正逐漸由理論探索轉入到定量實證分析,且目前對生態消費補償價值測算的實證研究主要是應用條件價值評估法作為基礎性的研究工具。但從現有文獻來看,從農戶微觀主體出發測算農村居民對生態產品消費的生態補償標準研究較少,而且沒有給出具體的補償標準測算依據與基本原則。此外,大部分學者在使用條件價值評估法進行調查時,主要測算的仍然是居民的支付意愿值,沒有充分考慮到居民的受償意愿值。對此,本研究以江西省農村居民為研究對象,運用條件價值評估法對江西省農村居民生態產品消費的支付意愿和補償意愿進行調查,重點利用了非參數估計模型和參數估計模型測算出農村居民的支付意愿值和補償意愿值,進一步構建補償支付比衡量江西省各縣市支付及補償意愿的差異,旨在為我國政府相關管理部門制定生態產品補償機制提供政策性理論依據。

3 數據來源、研究方法與調查設計

3.1 數據來源

江西省是國家生態文明試驗區,綠色生態是江西最大財富、最大優勢、最大品牌。近年來江西省各地以爭取列入江西省生態文明先行示范縣為契機,積極推進生態產品價值實現以及生態補償機制改革。出于對江西省生態產品價值實現和生態補償機制工作實際進展的考慮,本文選取江西省作為研究區域,并于2021年7~9月份組織專項人員對江西省11個地級市所轄44個縣中65個鄉鎮的農戶進行抽樣調查,主要采取一對一入戶調查的方式進行問卷填寫,對調研員開展培訓并為農戶設置作答獎勵來保證問卷的回答率及有效率,嚴格控制整個調研過程中的問卷質量。

3.2 研究方法

條件價值法最早于1947年由加利福尼亞大學經濟學家Ciriacy-Wantrup[16]提出,是對資源環境物品和生態系統服務價值進行評估研究最主要的方法之一,也是基于被調查的回答來評估環境物品和服務的非使用價值的唯一方法。主要通過構造假想市場得到居民對環境質量改善的支付意愿和對環境質量惡化的補償意愿2個尺度引導對環境物品的偏好和表征環境物品價值[17]。從支付意愿上看,農村居民是否愿意為購買某個特定的對象的產品支付更多的費用,成為了國家制定農村消費市場政策的重要參考和依據。并且Tavárez[18]使用條件價值法發現哥斯達黎加農村的居民愿意為不同項目生態服務系統支付的價格有所不同。從補償標準看,現有研究多采用補償意愿作為補償標準的測算依據,這種補償依據既能對農戶發揮激勵作用,同時能實現政策實施的成本有效性[19]。問卷的模式采用較多的是開放式和二分法式方法[20],一般要求受訪者做出必要的選擇,即給出確定的支付金額。考慮到受訪者對生態產品消費的實際了解情況,由于開放式易于理解,所以調查采取開放式方法。

3.3 問卷設計

依據條件價值法,研究以農村居民對生態產品消費的生態補償政策認知為思路,將問卷分為3部分:第一部分是引言,主要說明與生態產品消費相關的現有生態政策以及生態產品消費補償機制的重要性和意義,為農戶提供相關背景信息;第二部分是農戶個人基本信息,包括年齡、性別、個人年收入、婚姻狀況等;第三部分是問卷的核心部分,主要分為兩個方面:一方面想詢問生態產品消費支付意愿以及愿意支付水平,另一方面是詢問是否接受補償意愿以及愿意接受的補償水平。

4 研究結果及其分析

4.1 受訪者基本信息分析

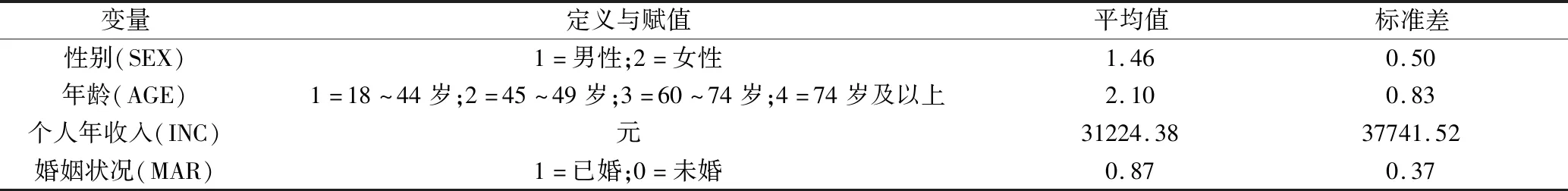

經過為期2個月的走訪調研,共調查660戶農村居民,在剔除13份錯填、漏填的問卷后,最終得到645份有效問卷,有效回收率為97.73%。利用Stata軟件對農戶的個人基本特征變量進行處理,得到的描述性統計分析結果如表1所示。

表1 農戶的個人基本特征變量及其描述性統計

4.2 受訪者WTP和WTA分布

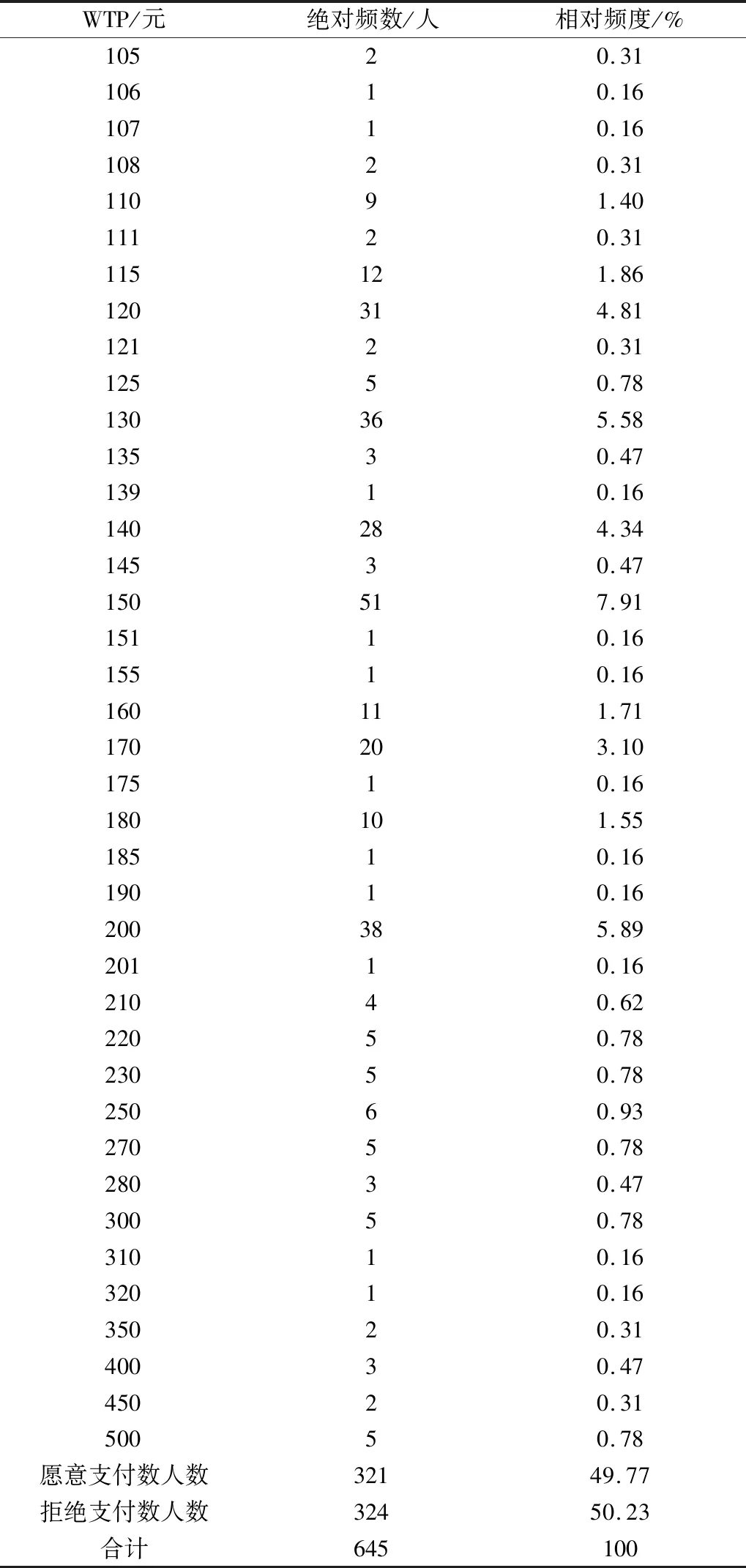

支付意愿是指人們對于環境質量改善的最大支付意愿,即農村居民愿意為實施生態產品消費的最高支付意愿。在問卷中,文章設置兩步支付意愿估值問題,即首先通過“您是否愿意支付更高的價格購買生態產品”來詢問農戶的支付意愿,然后對具有更高支付意愿的農戶通過“與100元的同類生態產品相比,我愿意支付_____元購買生態產品”來詢問農戶的支付意愿值。因此,經過對農戶的支付意愿進行分析整理,得到累計頻率分布如表 2 所示。由表 2可知,在所有受訪農戶中,有49.71%的農戶愿意支付更高的結果購買生態產品,同時50.23%的居民不愿意以更高的價格購買生態產品,即只愿意以成本價購買生態產品。農戶愿意為生態產品支付的溢價范圍為[105,500],其中愿意支付150元的人最多,占7.91%(51人)。

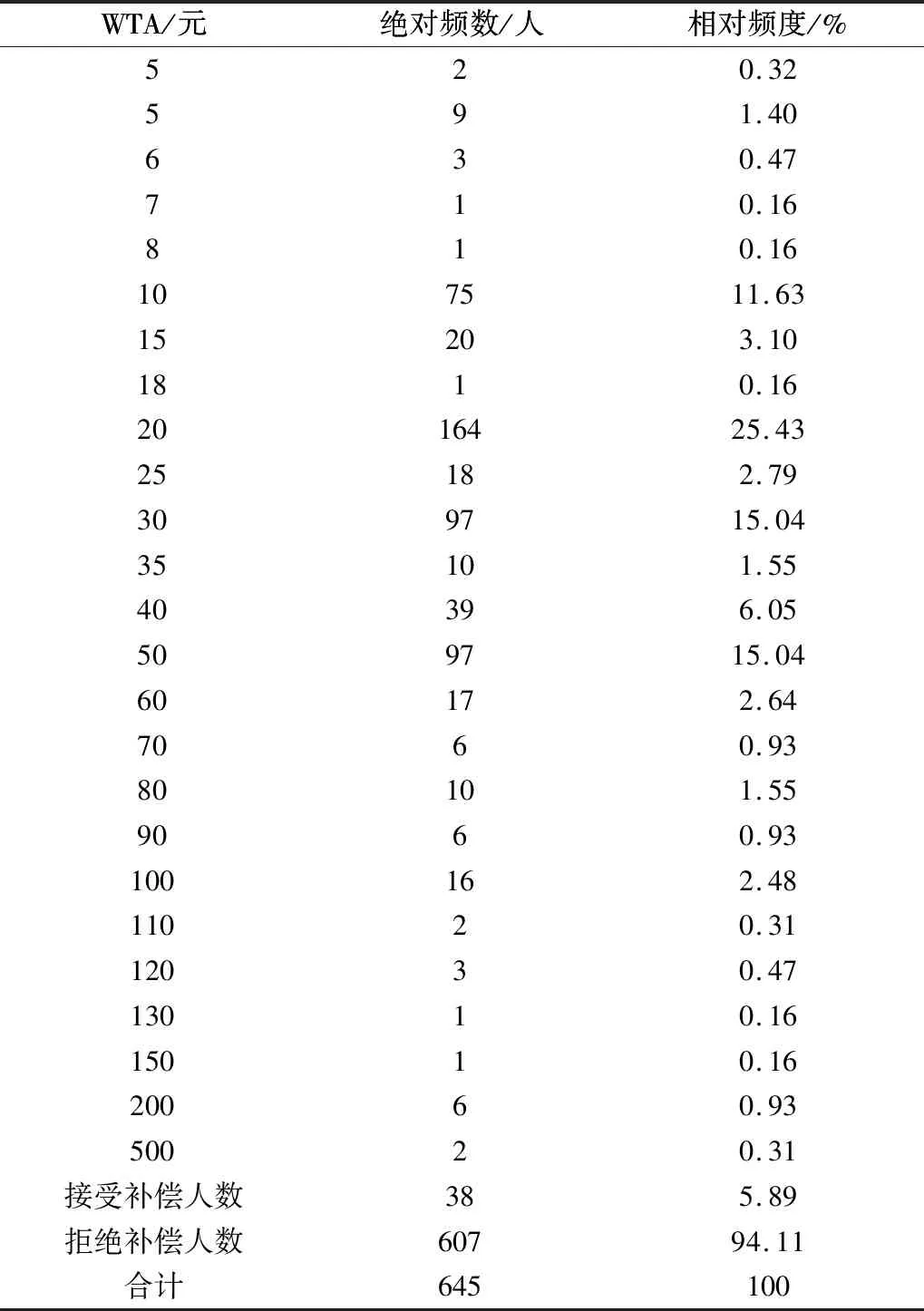

補償意愿是對于環境惡化希望獲得的最小補償意愿,即指農村居民增加生態產品消費從而減少環境惡化的接受補償意愿值。盡管在開始問卷調查受償意愿問題之前,對受訪農戶解釋了生態補償相關概念,也詢問了相關的支付意愿。但從經濟學來說,任何理性人都有追求自身利益最大化的心理,如果只進行支付意愿的調查,很容易低估或高估某種物品的價值[21]。因此為了較為準確地確定農戶對生態產品價值定位,在進行支付意愿調查的同時也設置了兩步受償意愿估值,即首先通過“如果政府給我一定的補償,我愿意購買生態產品”來詢問農戶生態產品補償意愿,再通過詢問“與購買100元的同類產品相比,當政府給我的補償為_____元時,我會愿意購買生態產品”來對愿意接受補償的農戶詢問其補償意愿值。如表3所示,在所有受訪農戶中,有94.11%的農戶愿意接受一定的政府補償作為購買生態產品的生態補償,同時還有5.89%的農戶不同意接受補償,原因是他們認為自己是生態環境保護政策的受益者,應該有責任實施保護環境的責任和義務。

表2 支付意愿頻率分布

4.3 WTP與WTA的非參數估計

條件價值評估法是生態與環境經濟學中最重要和應用最廣泛的關于公共物品價值評估的方法之一。因此在不考慮受訪者基本特征等相關變量對其支付意愿與受償意愿的影響,采用條件價值評估法的非參數估計來進行測算,支付意愿值與受償意愿值的期望值可以運用下面的模型計算得出:

表3 補償意愿頻率分布

(1)

(2)

式(1)、式(2)中:WTPi表示受訪者所選擇的支付意愿值;WTA表示受訪者的補償意愿;Vi表示受訪者所選擇的第i個投標值;Pi表示受訪者選擇第i個投標值的概率。

因此,根據公式求得農戶支付意愿和補償意愿的期望值分別為135.54元和34.12元。對于支付意愿而言,這表明農戶愿意為購買生態產品支付35.54%的溢價;而對于農戶的補償意愿,表明農戶期望得到的政府補償為34.12%。總體而言,農戶在購買生態產品方面的支付意愿值比例和補償意愿值比例差別不大,這表明政府補償在農戶生態產品消費層面發揮著巨大的促進作用。

4.4 WTP與WTA的參數估計

理論上而言,個人對生態產品的支付意愿或補償意愿受其自身特征的影響,比如性別、年齡、個人收入狀況以及婚姻狀況。考慮到個體異質性的影響,可采用多重線性對數模型估計法。在這一方法中采用最大似然估計投標值與受訪者個人特征變量之間的關系,然后選擇支付意愿的對數正態分布作為被解釋變量。其方程式如下所示:

InWTP=βX+μ

(3)

E(WTP) =EXP(βX+δ2/2)

(4)

式(3)、式(4)中:X是受訪者的一些人口特征變量屬性;β為估計參數系數;μ為服從[0,δ2]正態分布的隨機變量。通過利用方程(3)中估計得到的β和δ值,且InWTP也服從[0,δ2]正態分布,其中δ為正態分布函數的標準差,δ2為服從正態分布隨機變量的方差。依據公式(4)可得到線性對數模型估計的平均支付意愿值。

補償意愿的平均受償意愿估計值也可以進行線性對數模型估計。其方程式如下所示:

InWTA=βX+μ

(5)

E(WTA) =EXP(βX+δ2/2)

(6)

式(5)、式(6)中:X、β、μ、δ的含義與公式(3)、(4)的含義相同。

根據理論資料以及訪問數據情況,加入受訪者的人口特征屬性后,最終構建支付意愿的具體函數為:

(7)

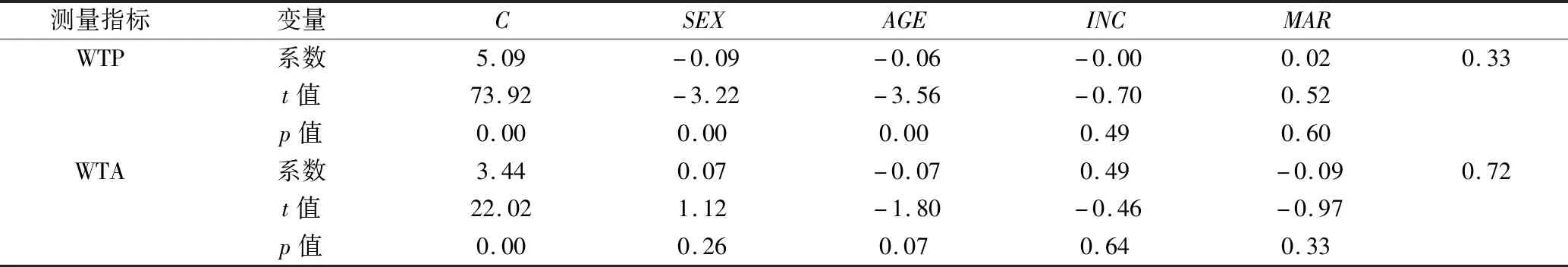

然后,利用Eviews9.0統計軟件處理式(4)、式(6)的計算模型,得出支付意愿和補償意愿的回歸結果(表4)。最后,將所得數據代入式(7)可得支付意愿和補償意愿的期望值分別為134.29元和33.12元。根據結果可知無論是利用參數估計法還是非參數估計法,支付意愿值和補償意愿值雖差別不大,但近一半的農戶愿意為生態產品支付34.29%的溢價,94.11%的農戶希望為購買生態產品支付的額外價格獲得33.12%的補償。將生態產品溢價以及補償意愿比例進行比較發現,生態產品價值實現建設的初期需要政府承擔農戶大部分的溢價。

表4 農戶生態產品的WTP和WTA與相關變量的回歸結果

4.5 WTP與WTA的地區差異分析

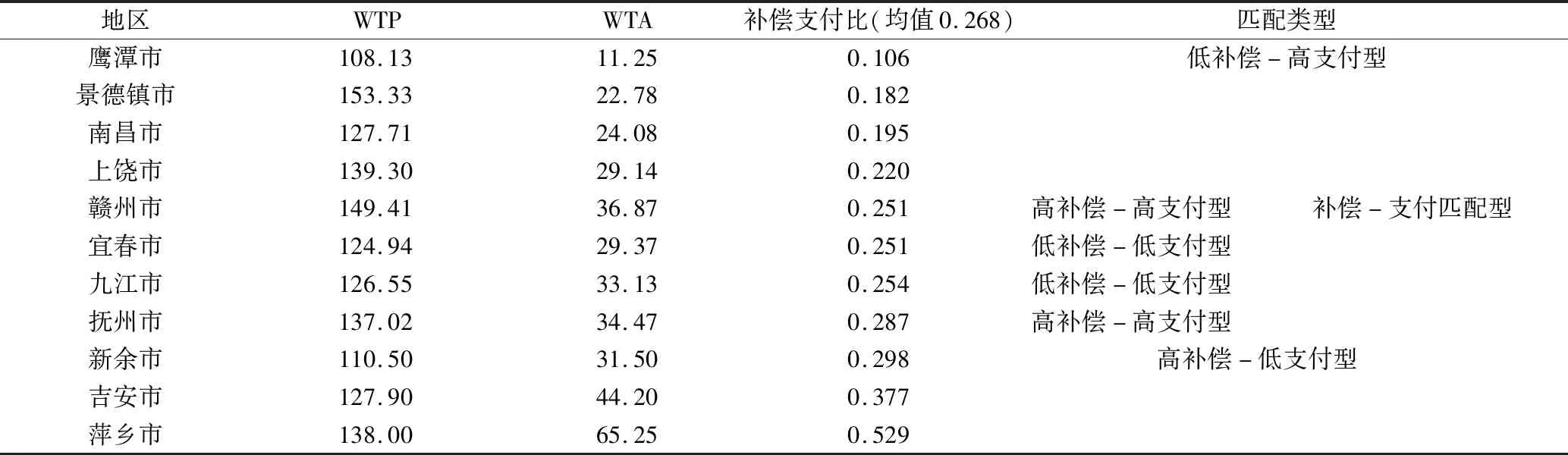

江西省各地區支付意愿值及補償意愿值分布如表5所示。從支付意愿來看,景德鎮市的農村居民支付意愿最高,約為153.33元。鷹潭市的支付意愿最低,約為108.13元。部分地區(例如九江市、南昌市、吉安市以及宜春市)支付意愿較為接近,全省各地區支付意愿在130元水平上下浮動。從補償意愿來看,各地區的補償意愿波動較大,其中萍鄉市的農村居民補償意愿高達65.25元,鷹潭市的補償意愿最低,約為11.25元,前者為后者的5.8倍。

從支付意愿與補償意愿對比來看,由于各個地區的農村經濟發展、社會條件以及文化背景等方面存在差異,其對于生態產品的支付意愿以及補償意愿也會存在空間差異[22]。因此,參照補貼率構建補償支付比(Subsidy Payment Ratio,SPR)來更好地衡量各個地區支付意愿與補償意愿的差異。通過計算SPRj就能夠看出某個地區農村居民補償意愿及支付意愿的高低,并且可以將不同地區的SPR值與其均值進行比較,考察各個地區間支付意愿與補償意愿的差異。各地區SPR計算公式如式(8)所示:

(8)

式(8)中:SPRj表示第j個地區的補償支付比,WTAi表示該地區第i位農村居民的補償意愿,WTPi表示該地區第i位農村居民的支付意愿,n為該地區的受訪者人數。

通過計算江西省各個地區的SPRj并對其進行匹配,結果如表5所示。有3個地區屬于“高補償-低支付型”,這意味著該地區農村居民雖然愿意以高于普通產品的價格購買生態產品,但是其需求的補償也相對較高。有4個地區屬于“補償支付匹配型”。通過組間對比,將其進一步劃分為“高補償-高支付型”以及“低補償-低支付型”。值得注意的是,鷹潭市、景德鎮市、南昌市以及上饒市屬于“低補償-高支付型”,可能是由于這4個地區的農村居民生態意識較強,愿意以較高的價格購買生態產品且不需要過多的額外補償。因此,在推廣生態產品時,可以以“低補償-高支付型”城市作為試點城市,逐步向周邊地區擴散,起到良好的示范作用,達到農戶、政府、企業“三贏”的效果。

表5 各地區補償支付比匹配數據

5 結論與建議

5.1 結論

本文以江西省農村地區為研究區域,運用條件價值評估法對農村居民的支付意愿和補償意愿進行了測算,結果如下。

(1)支付溢價呼應政府補償,二者比例較為吻合。在不考慮其他因素影響的情況下,利用非參數估計法得出農戶總體支付意愿為135.54元,補償意愿為34.12元。在考慮受訪者基本特征因素影響下,利用參數估計方法,得出農戶的支付意愿為134.29元,補償意愿為33.12元。分析結果顯示,無論是利用參數估計法還是非參數估計法,得出的支付意愿和補償意愿之間比例相當。此外,由于均值可以較為真實地反映農村居民生態產品消費的實際支付意愿和補償意愿,本文選擇了支付意愿和補償意愿兩者的平均值作為農村居民購買生態產品的生態補償標準,即支付意愿為134.92元,補償意愿為33.62元。

(2)生態產品因“補”促“買”,地區存在顯著差異。根據調查,有321人愿意為購買生態產品所帶來的生態效益付費,有324人不愿意用超過普通產品的價格來購買生態產品,其中288人表示在政府補償下愿意購買。在地區差異方面,通過構建補償支付比將江西省11個市劃分為3類。其中,新余市、吉安市和萍鄉市屬于“高補償-低支付型”;鷹潭市、景德鎮市、南昌市以及上饒市屬于“低補償-高支付型”;其他4個地區屬于“補償-支付匹配型”,通過組間對比將其進一步劃分,贛州市和撫州市屬于“高補償-高支付型”,宜春市和九江市則屬于“低補償-低支付型”。

5.2 建議

本文在對江西省農村居民生態產品消費補償支付意愿和補償意愿進行測算的基礎上,分析并確定了生態產品消費補償標準的理論值,并構建補償支付比進一步進行了地區分析。然而,如何更好地建立生產品補償機制則需要相關政策作為實施的制度保障。為此,本文提出以下政策建議。

(1)把握支付區間,制定合理政府補償。掌握好合理的補償標準將會促使農戶增加對生態產品的消費。政府關于生態產品補償政策的制定要引入動態的政府補償調整機制。有關部門要在了解農戶真實意愿的基礎上,及時做出反應,真正達到激勵農戶生態消費的目的。但同時,生態產品的價值實現不能一味地由政府買單,也應當加強政策宣傳,引導農戶建立健全生態消費觀念,提高農戶生態環境保護責任感和對生態補償的認知,形成綠色生態消費意識。

(2)重視政府引導,因地制宜調整策略。針對各個地級市支付意愿和補償意愿大不相同,政府應實施多元化的生態補償路徑,支持各地因地制宜開展各類形式的生態產品價值實現路徑探索。在充分了解不同地區縣市對補償支付需求的情形下,適當調整各地區生態消費補償政策,給予農村居民最合理有效的補償標準。此外,在推廣生態產品時,可以以“低補償-高支付型”城市作為試點城市,逐步向周邊地區擴散,起到良好的示范作用,達到農戶、政府、企業“三贏”的效果。