氣候峰會難以抵達的正義

陶愷

2022年11月20日,埃及沙姆沙伊赫,第27屆聯合國氣候峰會閉幕式

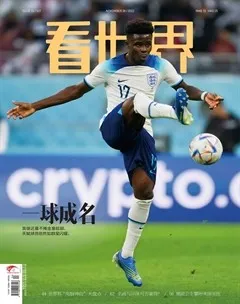

11月中下旬的國際社會,有兩個“戰場”備受矚目:一邊是11月21日世界杯賽事在卡塔爾打響,一邊是11月6日到18日在埃及沙姆沙伊赫召開的第27屆聯合國氣候變化大會。

氣候與足球,會議與比賽,似乎本不該相提并論,但對聯合國氣候變化大會過往“踢皮球盛況”略知一二的人,將對這個聯系會心一笑:與會國對于氣候、環境、經濟的議題彼此推諉,就像足球比賽一般布控防線,計算著承諾、付出與收益的正負。

在本次氣候大會的“脫碳日”,來自小國巴巴多斯的聯合國秘書長氣候行動特別顧問哈特提出:淘汰化石燃料勢在必行,但“發展中國家,尤其是最貧窮的發展中國家,需要援助以實現向可再生能源的過渡”。

事實上,關于發達國家是否彌補、如何賠償氣候損害的博弈,已糾纏多年。

從1995年起,連續27年,氣候大會都在世界上不同國家和地區輪換舉行,今年也不例外。與世界杯臨近的這場氣候大會,按常理來說,應該是每年的例牌,議題或效果可能都不算新奇。

但在世界經歷了政治、軍事、衛生、環境等多重震蕩之后,今年的氣候大會忽然變得存在感突出,兩周的交流與談判也吸引了多方眼球。例牌變成了特別,讓氣候大會承載了諸多期待。

一個顯而易見的原因是,從年頭到年尾,無論是非洲之角面對的40年來最嚴重干旱、美國西部1200年以來的最罕見干旱、澳大利亞多達四次的洪水危機,還是歐洲被致命熱浪舔舐,極端氣候總是如影隨形,讓世人很難無動于衷。

新冠疫情帶來的持續經濟下行,讓人類走向清潔能源、尋求氣候保護生產方案的腳步慢了下來;俄烏沖突短期內依舊看不到結束的表征,因這場沖突而起的能源戰,更讓依賴俄羅斯的歐洲國家走入了能源窘境,原本承諾的能源轉型、氣候友好一類的展望,在生存面前變得不值一提。

無論是大國與大國、發達國家與發達國家、發展中國家與發達國家,任何一種排列組合內的彼此信任與合作,都在大環境的沖突、小切口的反復中消耗殆盡。

氣候問題從不只關乎溫度與天氣,也不僅僅是討論單純的環境問題。氣候大會始終是一塊綠茵場,上演著各國政治博弈的賽事,但今年,在天氣、疫情、沖突的多面夾擊下,國際社會或許都到了必須向氣候大會傾注目光的“至暗時刻”。

對于聲量極小的發展中國家來說,歐洲發達國家在沖動地對俄能源制裁后感受到的酷熱或嚴寒,以及由此引發的感慨,已經是一種“凡爾賽”式的喟嘆了。對于來自巴巴多斯、乍得、索馬里,甚至主席國埃及這樣的國家來說,氣候變化帶來的“至暗時刻”早早就開始了。

氣候大會始終是一塊綠茵場,上演著各國政治博弈的賽事。

索馬里人、聯合國國際農業發展基金親善大使薩布麗娜·艾爾巴

在這次與會環保主義者的表態里,我們能看到那些聚光燈外的小國,正在忍受怎樣的氣候危機。

來自乍得的一名環保主義者說,在乍得,許多人因洪水、干旱而死亡,一些生活在太平洋地區的人們,更是因為海平面上升流離失所。對于她和她的家園而言,氣候環境惡化帶來的影響,不僅僅是眼前生命的隕落、無家可歸的彷徨,更是對未來的絕望。

索馬里人、聯合國國際農業發展基金親善大使薩布麗娜·艾爾巴也在一場記者會上,描述了本國面對的氣候危機:連續4個沒有雨的雨季,讓索馬里陷入了40年來從未有過的、顆粒無收的窘迫。由于工作身份,她比一般的環保主義者想得更遠:包括索馬里在內的發展中國家,如果只能獨自面對惡劣氣候的侵襲,勢必產生更多牽涉糧食安全、貧困、流民、犯罪的問題。

這些針對發達國家、展露傷疤般的敦促,是希望追討一項早在13年前便確定下來的“賠償金”:13年前的第15屆聯合國氣候變化大會上,發達國家在哥本哈根做出了承諾:到2020年,每年都向發展中國家提供1000億美元,幫助其使用新的技術手段適應氣候變化,并通過這種“賠償”方式“反求諸己”,最終達到節能減排、遏制全球氣候變暖苗頭的目標。

但顯然,13年過去了,每年共同調動“1000億美元”的承諾從未兌現,發達國家依然坐享屬于自己的財富,只留下發展中國家在金錢、技術的困頓中獨自打轉。

埃及政府自確定成為第27屆氣候大會的“東道主”以來,便期待一場“真正的非洲會議”,為發展中國家謀取福利,充分探討損失與侵害,讓發展中國家和發達國家再次坐下來充分談“賠償”。

2022年巴基斯坦洪災

2022年巴基斯坦洪災

發達國家確實坐在了談判的圓桌上,但表態極為含糊。

今年談判開始的第一天,與會代表就達成了一致:可以再次討論富裕國家是否應該給予容易受到氣候變化影響的貧窮國家補償—能夠被提上官方議程,已然是重要的一步。與會環保主義者甚至有了更多樂觀的期待:新冠疫情、局部沖突是否軟化了發達國家面對世界的態度?既然“全球流行”的新冠可以讓各發達國家毫不吝惜地掏出數萬億美元用于醫療、提振經濟,那這一次,“同此涼熱”的氣候問題,不也正是需要共同面對的嗎?

但隨著時間的推移,類似“消失的1000億美元”一般難以兌現的偽承諾,還是開始浮現。

發達國家確實坐在了談判的圓桌上,但表態極為含糊。專注選舉的美國總統拜登,一面陳述著美國作為大國定然會履行職責,一面拓展油氣開采,聲稱是俄烏沖突臨時背景下“不得不”的選擇。歐洲國家更是以“國內有更緊迫的事務”為由,在談判中如同隱形—歐洲一直是推進氣候舉措的“優等生”,但天然氣的匱乏讓它原形畢露。

主席國埃及為這次大會推出的口號是“一起為落實”。埃及呼吁各國腳踏實地、兌現既有承諾,也不斷轉換語氣,希望將“賠償”修正為“共同促進”,扭轉過往受害者與施害者的固有關系,讓世界回歸共同面對的對話氛圍。

但洶涌的氣候惡化浪潮,可能等不及見到1000億美元、等不及人類慢慢梳理語言、從戰爭與疾病中找出頭緒了。

今年,巴基斯坦發生了罕見大水,巴基斯坦外長這樣形容這場“天災”:“今天,3300萬巴基斯坦人正在以他們的生命和生計為大國工業化‘埋單’。”他呼吁,要求那1000億美元落實在應對氣候變化中,不是要伸手向發達國家要慈善、要施舍、要援助,而是要“正義”。

這次,正義,會來嗎?