林長制繪就“富美長興”新畫卷

◆撰文/孫 舟 張子言 供圖/長興縣林業局

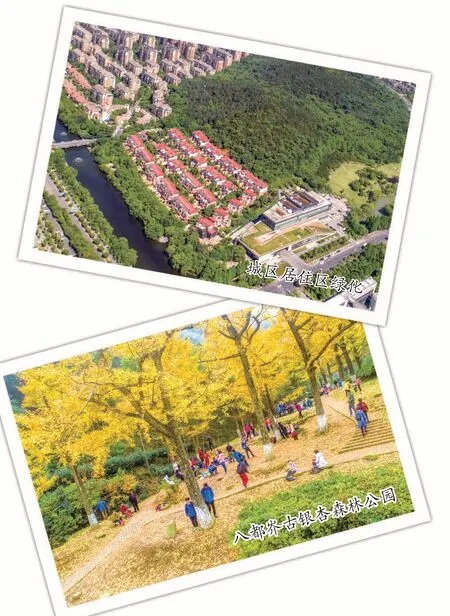

長興縣自2021 年以來全面落細落實“林長制”工作,圍繞責任落實、統籌發展、多元融合等方面,形成了層層壓實的護林責任體系。2021 年全縣森林覆蓋率止跌反升,從47.42%提升到47.44%,改變了2016 年以來逐年下降的趨勢,形成了生態保護和經濟發展雙贏的良好局面。長興縣“林長制”工作得到國家林業和草原局李樹銘副局長的高度肯定,“林長制”的落地生根讓長興的綠水青山底色更亮,成色更足。

發揮頭雁效應,以點帶面增添動能。一是提高認識壓實責任。完善建立“縣、鄉、村”三級林長制度,全縣共設置各級林長558 人。堅持黨政同責,以各級林長的“關鍵少數”帶動廣大干部的“絕大多數”,形成了縣總林長親身示范,鄉鎮林長主抓工程進度,村級林長強化問題反饋的責任體系。二是月曬季考強化比拼。將“林長制”涉及的5 項工作納入縣“六爭六創”年度考核,實行月曬季考。成立縣林長辦,統籌協調林長制工作,定期刊發《長興林長》通報鄉鎮年度任務完成情況,縣委書記多次批示指導任務,進一步強化考核推力。三是統籌保障提升效能。縣財政除每年安排3000 萬元常態化資金外,“十四五”期間新增1.4 億元用于林長制工作開展,成立縣林長辦常設機構,設置專職人員統籌管理“林長制”工作,出臺了《長興縣林長制工作督查制度》等5項配套制度,制定了《長興林長公約》,強化各類問題解決。截至目前,已解決相關問題156個。同時,依托“林長智治”應用場景,實現了全流程問題閉環處置。

堅持因材施策,守正創新提升效能。一是松材線蟲病防治攻堅有力度。利用無人機、GIS數據處理技術對疫木精準定位。建立第三方監理暗訪抽查、縣級林長現場督促、鄉鎮級林長全面排查、村級林長跟蹤檢查、施工隊全程留痕的閉環監管機制,全面提升清理質量。各鄉鎮責任感強,干勁足,涌現了一批鄉鎮領導干部帶頭上山抓推進的現象,起到了良好的帶動作用,經過全縣上下一心的努力,全縣松材線蟲病防治綜合質量全省第四,枝丫占比較2021 年提高了20.7%,達到了34.7%,位居全省第一,防治成效顯著。二是古樹名木保護有溫度。針對白果價格持續走低,老百姓生活空間與古銀杏生存空間存在矛盾等問題。充分考慮百姓切身利益,通過黨員帶頭進行古樹“云認養”,編制岕規民約,開展“最美銀杏人”評選等方式提高群眾養護意識。2022年以來,縣林業部門與檢察院共同推進古銀杏保護公益訴訟,持續提升全社會對古銀杏保護的重視程度。屬地鄉鎮結合“林長制”考核任務,開展了“銀杏深呼吸”專項攻堅,改善了近2000株古銀杏的生長狀況,古銀杏養護覆蓋率從27.4%提升到82.4%。三是花木產業轉型有深度。“林長制”實施以來,以“兩非”整治為契機,充分兼顧苗農利益,不搞“一刀切”,科學調整糧功區,苗木發展從數量擴張邁向質量提升。2022年以來,長興縣通過開展花木提質增效改造,不斷推動花木產業由粗放式種植向精品化經營轉型升級,在全縣花木種植面積減少2.75萬畝單位情況下,年產值仍實現增長4.95%。2022年花木產業年銷售額已突破19億元,實現了林業產業向富民產業的有效轉變。

聚焦護綠管綠,精細管控釋放勢能。一是優化閉環整改體系。建立了“林長+護林員+網格員”工作體系,工作覆蓋無死角。和平鎮聯合各部門開展毀林種茶“亮劍”專項行動,拔除20余萬株違規種植茶苗。完善細化護林員管理制度,凝聚基層治理力量。國有林場護林員董小臘堅守護林崗位40 余年,榮獲“浙江最美護林員”稱號。二是完善部門聯動機制。設立林區警長45名,建立“林長+警長”執法聯勤制度,確保問題早發現,早整改。出臺“林長+檢察長”協作機制,全市首創以“碳匯賠償+補植復綠”形式向涉林違法主體追償,完成了非法占用水口鄉竹茶岕林地39.57畝涉刑案件查處,追究刑事責任1 人,并補植和賠償金額80 萬元。三是構建廣泛參與氛圍。利用多種媒體渠道廣泛宣傳林長履職事跡,吸引更多群眾主動加入到守護綠水青山的隊伍中來。在林長制推進過程中,全縣先后有近2000 名群眾參與了野外放歸、重走森林古道、森林防火演練等活動,營造了共同關心林業的良好氛圍。

“林長制”實施以來,長興縣林業工作取得較好成效,但仍存在林業資源保護有壓力、林業生態指標提升空間不足、林業產業發展亟需提質增效、林業監管力量需要整合理順的問題。接下來,縣林業局將針對問題進行點對點整改。

層層壓實護林責任,實現基層治理“末端發力”。一是抓好基層隊伍建設。村級林長隊伍建設方面,將進一步做好綠化造林,森林撫育等工作的任務細分,督促村級林長嚴格管好任務推進,確保新增造林、森林撫育工程按時完成,質量過硬。護林員隊伍建設方面,將進一步完善考核制度,突出獎優罰劣考核導向,提升護林員工作的積極性。嚴格落實護林員日常巡林制度,健全涉林問題發現、整改的閉環。二是理順基層執法鏈條。隨著大綜合一體化改革進程的持續推進,林業執法職能已在2022年8月底全面劃轉至綜合執法局。各部門之間要銜接好過渡期的林業執法事項的交接工作,持續利用好網格員反饋、民眾舉報、森林督查等多種形式,確保涉林違法問題及時發現,及時移交,及時處置,形成任務閉環。三是營造基層共管氛圍。將綜合運用電視、網絡、報刊、微信、微博等各種載體,廣泛報道各級林長履職盡責的做法實效。在世界地球日、生態文明日等關鍵時間節點開展宣傳,并采用線上線下宣傳相結合的形式,提升公眾參與護林工作的主動性,加快形成全縣上下聯動、整體推進、廣泛參與的工作格局。

堅持立足制度創新,實現生態管理“精準發力”。一是全面優化考核體系。根據鄉鎮林業工作實際優化調整考核基數,確保考核分類標準精準有效。堅持進度與成果并重,對工程的前期種植和后期管護分類賦分,保障綠化造林、森林撫育等林業工程的最終成效。二是全面推動要素保障。堅持“保護與保障”兼顧,全面建立林地占補平衡機制,在全力保障地區項目建設發展的同時,實現林地保有量不減少,森林覆蓋率有提升。三是全面深化聯動機制。持續推進“林長+警長”,“林長+檢察長”等聯動機制的深化應用,加快多部門聯動機制出臺,同時,厘清各部門在“林長制”職責,統籌考慮多方因素,以“一盤棋”共同探討涉林問題解決途徑,凝聚強大的林業資源保護合力。

加速推動立體治理,實現林業整體“多面發力”。一是聚焦林業產業惠民。加快對以毛竹為主的低效林業產業的改造升級,利用自身的毛竹區位優勢,有針對性開展竹材加工龍頭企業招引。同時,加快發展竹林下種植養殖業和高效筍用林擴寬林業產品生產,擴寬毛竹產業增收渠道;針對已經衰敗竹林,探索進行“竹—闊”共生改造,形成層林盡染風貌,保障生態效益。二是聚焦林業科技發展。與高校、科研機構開展深度院地合作,定期組織專家對經營戶授課并開展結對幫教,持續提升林業產業在林木育種、栽培模式、規模化生產上的科技含量,加快推動林業全產業鏈整體向精品化、技術化轉型升級。三是聚焦林業智慧融合。以“未來林場”試點建設為契機,依托桃花岕省級森林公園,對林場內1400平方米的原有老舊房屋進行改造,整體提升周邊環境和基礎設施,著力打造集森林文化體驗、自然教育、研學活動于一體的自然教育學校,“以林生智”為居民提供優質公共服務,全力推動林業樣板點建設。