物探技術在大壩滲漏通道檢測中的應用

王永剛,楊明雙,張 俊

(中國電建集團貴州電力設計研究院有限公司,貴州 貴陽 550081)

1 概述

貴州某水庫大壩始建于1958年,土壩高7.4m,壩長55m,水庫總庫容10.44萬m3,最大水面面積4.81萬m2,控制灌溉面積460畝,保證灌面329畝。據資料顯示該水庫屬群眾投工投勞興建,無設計、無施工、無指導人員、無質量檢測措施,由于歷史原因,工程質量未達到技術要求。大壩修建完成后,當庫水位升至正常高水位時,大壩背水面滲漏嚴重,出現大面積的滲漏及浸潤現象。1999年鑒定為險病水庫,2000年經除險加固后,上游壩坡采用干砌塊護坡,厚0.35m,干砌塊石下面設0.2m厚碎石墊層。大壩上下游壩坡坡率均設計為2.25,下游壩坡處設1.0m寬的馬道、排水溝,排水溝尺寸為200mm×200mm,下游壩腳設貼坡式排水體。并在大壩壩基采用帷幕灌漿防滲,壩基帷幕灌漿孔布置在壩頂中心線上,布設單排孔,孔距3m,自除險加固后運行20年多以來,目前大壩未出現明顯變形,原水庫大面積滲漏問題基本得到解決,但是仍然存在局部少量的滲漏。若不從根本上解決大壩滲漏隱患問題,隨著近年來極端氣候的不斷出現,任由其發展將會對下游百姓生命財產安全帶來極大的威脅。

解決水庫滲漏問題的先決條件是排查出滲漏隱患的具體分布特征[1-6],而目前所有檢測方法中,物探技術以其精準、無損、快速高效等優點應用最為廣泛[7-11],主要有探地雷達、高密度電法、瞬變電磁法、反射地震、地震映像等手段[12-19],但是每種手段均有其優點同時也存在一定的局限性,單一的方法往往會造成多解性[8-11],因此為查明該水庫滲漏隱患分布特征,本文在滲漏通道與大壩電阻率存在差異的基礎上,采用充電法與高密度電法對大壩進行綜合探測,通過滲漏通道與滲漏點之間的水力聯系,利用電阻率數據建立滲漏隱患的空間展布及并分析其形成原因,從而為大壩除險加固提供技術支撐。

2 地質地球物理特征

2.1 壩址水文地質特征

據地質調查,庫區為東西走向的帶狀溝谷,補給源主要來源于周邊河流及巖溶管道水補給。水庫壩區基巖局部裸露,壩基巖體為三疊系下統安順組(T1a)白云巖,淺表構造裂隙發育,巖體完整性較差,巖體透水性強。壩基巖石強風化深度約為1~2m,施工時清基不徹底,導致壩基下游接觸面的滲漏問題突出。2000年的除險加固對壩基進行帷幕灌漿處理,帷幕灌漿深度至基巖相對不透水層,從現場檢查及調查情況來分析,壩基滲漏問題基本得到解決,但局部壩肩地段仍出現零星滲漏現象,滲漏量10~13ml/s。

2.2 地球物理特征

根據地質調查及地質資料分析,該壩體由粘土組成,大壩填筑土料取材于右岸,其中夾雜有碎石顆粒和植物根系。筑壩時因填筑材料不一,土層均一性差,人工分層夯實,壩體的施工質量較差。而壩體填筑土一般表現為相對低阻特征(視電阻率一般為100~300Ω·m),當夾有碎石或塊石時電阻率局部稍高,整體表現為低阻區域存在局部高阻。下伏基巖地層為三疊系下統安順組(T1a)白云巖,導電性較差(視電阻率一般為n×102~n×103Ω·m,n為1-9的任一數),通常表現為高阻特征。當壩體存在滲漏通道或裂隙浸潤時,其通道及浸潤區通常表現為低阻特征,其導電性較好(視電阻率一般為1~50Ω·m),各巖土層明顯的電阻率差異特征為利用電法進行壩址滲流檢測提供了良好的電性前提。

3 探測效果分析

3.1 方法選擇及測線布置

壩體滲漏必定存在滲漏點與滲漏通道緊密的水力聯系,因此在電性特征上表現為聯通的低阻體,若對滲漏點進行充電則滲漏點與滲漏通道形成等電位體,兩側水力聯系較弱的巖土體則與該等電位體存在電位差,因此在地表上布置測點則可根據電位差查明該滲漏通道的平面位置[19-20]。另外,聯通的低阻體在電性剖面上表現為一封閉型低阻異常,因此,基于這明顯的電性差異,本文首先通過充電法追索該滲漏通道的平面位置,然后再結合高密度電法對其深度上的分布特征進行解譯,故而達到滲漏通道從點-線-面分布特征的全面刻畫,給大壩除險加固提供依據,根據現場地質情況共布置了3條測線,垂直于壩體滲流方向,充分利用直流電法中的充電法與高密度電法進行綜合探測,如圖1中壩體上部紅色實線所示。

圖1 水庫壩體滲漏現狀及測線布置圖

3.2 充電法

充電法是水庫大壩追索滲漏通道平面位置效果極佳的物探方法,通過在滲漏位置設置充電點便可追索壩體內有聯通的滲漏水系通道。它是利用被探測對象具有良好的導電特性,采用人工方法對被探測的對象進行充電,測量和研究充電體及其周圍電場分布特征,達到解決地質問題的目的[18-20],以水庫大壩東南側滲漏點作為充電點,通過3條充電法測線,獲得了壩體電位差異常帶(電位差曲線從負值到正值的零點位置連線),從電位差曲線平面圖中可明顯看出,在滲漏通道位置存在明顯的電位梯度異常,如圖2中虛線所示。由此追索出該水庫大壩可疑滲流的平面位置走向為:1號測線的7.5m位置→2號測線的9.5m位置→3號測線的11.4m位置→充點電/滲漏點。

圖2 充電法電位差曲線圖

3.3 高密度電法

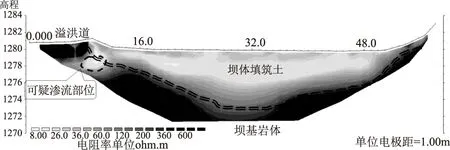

針對充電法追索到的壩體可疑滲流部位,利用高密度電法進行二維剖面解譯,由于高密度電法工作效率較高,一次布極可以完成縱、橫向二維勘探過程,既能反映地下某一深度沿水平方向巖土體的電性變化,同時又能提供地層巖性沿縱向的電性變化情況,具備電剖面法和電測深法兩種方法的綜合探測能力[21-25]。高密度電法測線布置圖如圖1所示,共布置2條測線,其中GMD01測線與2號測線對應,里程為0~59m,長59m;GMD02測線與3號測線對應,里程為0~59m,長59m。結合充電法成果,主要解釋為兩種情況:①水庫可疑滲流部位引起的異常;②壩體填筑土可能存在淤積水或含水率相對較高引起的異常。

針對GMD01測線,在里程8~11m、深度高程約1280~1278m(如圖3虛線框所示);針對GMD02測線,在里程8~12m、深度高程約1280~1278m(如圖4紅色虛線框所示),結合地質調查及充電法電位梯度異常,綜合推測該兩條測線里程8~12m均為水庫可疑滲流部位引起的異常。而兩條測線中部均體現為低阻,推測為壩體均質填筑土所致,局部可能存在壩體浸潤或淤積含水量較高,故而導致視電阻率均較低,對應壩體中部深度較深,對應高程約1273m,深5~6m,而往壩體兩側,回填變淺,底部高阻則為下伏基巖所致,基巖相對較完整,電性特征較連續,與收集到的壩體資料相吻合,如圖3—4雙虛線所示。

圖3 高密度電法GMD01測線視電阻率反演斷面圖

圖4 高密度電法GMD02測線視電阻率反演斷面圖

3.4 綜合解釋分析

水庫地處山盆期古剝夷面上,地質應力長期以夷平為主,并伴有一較長地質時期的穩定,導致了地下水運移和巖溶發育方向以水平方向為主,溶蝕作用在地表發育淺層溶蝕裂隙,極易在節理裂隙密集帶形成滲漏通道。但在2000年除險加固后,對壩體進行了防滲處理措施,截斷了上游水來源,改善了壩基巖體滲漏問題,根據壩區的水文地質條件綜合分析,壩基未見泉點、散浸等滲漏現象,壩基滲流穩定安全。但壩體為均質土壩,壩基若清基不徹底會導致庫內水流順基礎底面裂隙滲流,在壩體下游形成散浸,經充電法電位梯度曲線及高密度電法視電阻率反演斷面顯示,在溢洪道底部右側邊緣存在明顯的異常帶,與右側壩肩滲流泉點相聯通,經現場調查復核及物探解譯,該滲漏點為溢洪道附近的繞壩滲漏現像,如圖5所示。

圖5 繞壩滲漏通道綜合平面圖

4 結語

(1)探測結果表明,利用充電法電位梯度曲線異常清晰地追蹤出水庫大壩滲漏通道的平面位置,利用高密度電法視電阻率反演斷面圖直觀地解譯了大壩滲漏通道的二維斷面位置及規模。另外,根據物探結果,均質土壩在水的浸潤下其電阻率與基底硬質巖存在明顯差異,但是與滲漏通道電阻率差異不是很明顯,對于單一電法其解釋存在非唯一性缺陷。因此,基于直流電阻率法的綜合探測方法相互結合有利于提高滲漏隱患的解譯精度,解決單一電法對目標體的非唯一性缺陷。

(2)結合現場地質調查及物探結果,綜合推測該滲漏通道為溢洪道繞壩滲漏,為大壩滲漏隱患加固提供可靠的靶區。