從敦煌到故宮見證中國文保之路

林小藝

“站在世界看故宮”

上任3年,王旭東幾乎走遍故宮9000多個房間,見過故宮40個部門超過1400名工作人員。“作為故宮博物院的院長,我每天要參加各種各樣的會議、會晤,同時還需推進自己的研究項目。在工作中,我心情最為放松的時刻是和各個部門,文物、古建以及其他領域的專家們進行探討。”

在故宮,王旭東坦言當前他的一個重要目標就是進一步激發故宮人才的技術和管理優勢,同時融匯海內外有識之士的力量,在故宮的文保科技、學術科研、開放服務、人才培養等方面取得新突破。

“聽不同的人分享觀點,互相講故事。尊重不同文化之間的差異姓,尋找彼此的共識,才能打開故宮事業發展的新視角和新思路,也才能真正深化文明交流互鑒,增強中華文明的傳播力和影響力。”王旭東說。

敦煌文化是各種文明長期交流融匯的結晶。2019年,習近平總書記在敦煌研究院座談時指出:“今天,我們要鑄就中華文化新輝煌,就要以更加博大的胸懷,更加廣泛地開展同各國的文化交流,更加積極主動地學習借鑒世界一切優秀文明成果。”

王旭東表示,故宮同樣是兼容并包的典型代表,紫禁城建城602年,卻承載著中華5000年各民族、各思想流派的璀璨文明。“在國家、民族祝域中,故宮和敦煌的命運實際上息息相關,1900年敦煌的藏經洞被發現時也正是八國聯軍進犯北京的烽煙歲月。而放眼歷史,當我們試圖去梳理兩個文化遺產地浮浮沉沉的前行軌跡,就會發現,當其開放時,經濟文化一定強盛,當其保守封閉時,就一定走下坡路。”

近年來,故宮博物院通過合作辦展、國際論壇、業務合作、人才交流等方式,與各國文博界的交往不斷深化,使得故宮博物院能代表中國在業界發聲,更加積極主動地學習借鑒世界一切優秀文明成果。

王旭東透露,當前故宮已經敲定明年和境外相關國家與地區交流的學者名單,他期待在不久的將來,來自其他國家的學者走進故宮,來尋找自己國家和民族的文化元素,也希望中國的學者能夠帶著中華優秀傳統文化走出去,進行學習和交流。與此同時,故宮此前與奧地利、意大利、法國以及阿富汗、伊朗、巴基斯坦等國共同策劃,但因疫情而推遲的展覽也將在明年提上日程。“我們也在規劃,更多地引進'一帶一路'沿線國家的文物進行展覽,了解這些國家的燦爛文明。”王旭東說。

“我們不應只是站在故宮看世界,而是應站在世界看故宮。”王旭東說。當前,秉持“開放辦院”的理念,香港故宮文化博物館作為向世界弘揚中華優秀傳統文化的窗口,舉辦了一系列展覽活動,打開了與其他國家交流對話的平臺;被納入國家“十四五”規劃重點項目的故宮博物院北院區頊目正在積極準備開工建設事宜,將在不遠的將來進一步滿足社會公眾對于教育、鑒賞、展示、傳播等不同需求。

“我們期待將自己置于整個人類文明的發展歷史刻度上去審視,打開心胸后堅定地肩負起真實完整地保護、負責任地傳承弘揚故宮承載的中華優秀傳統文化的歷史使命。”王旭東說。

進一步讓文物“活起來”

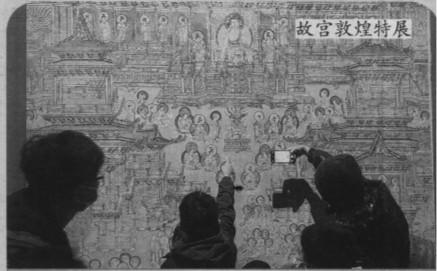

當下,故宮和敦煌兩大文化IP勇立“文博熱”的潮頭,持續吸引著中國乃至外國民眾到故宮和敦煌莫高窟“打卡”,并在線上線下熱購這兩大世界文化遺產延伸出的文創產品。

對此,王旭東認為,“文博熱”是時代的產物,也是中華民族文化自信和民族自豪感的體現。這是人民群眾對高品質精神文化產品的需求日益旺盛的體現,也得益于博物館展覽教育水平和管理服務意識的不斷提升。

黨的二十大報告提出,堅守中華文化立場,提煉展示中華文明的精神標識和文化精髓。在王旭東看來,這離不開對文化遺產的扎實研究與闡釋工作。

王旭東表示,故宮與敦煌都肩負推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展的使命。“我們時刻保持著清醒和警惕,文化創意不是簡單拷貝復制,不是把故宮元素簡單地處理成沒有靈魂的文創產品,是讓文物活起來,形式還要更加多樣。我們需要積極且負責任地挖掘自身文化價值,包括優秀傳統文化中蘊含的人文精神和價值理念,從多元視角展示中華文明的優秀基因。”

展覽、教育活動、網絡宣傳、綜藝節目、文藝作品等,都是故宮博物院把文物資源、數字資源、學術研究成果變成百姓喜聞東見的文化形式的主要方式。

與此同時,王旭東表示,以科技手段做好傳統文化現代化表達,落實“文物+科技”的倉U新實踐,是故宮博物院這些年來一直努力的方向。“現在我們按照每年7.5萬件的速度來推進文物數字化。目前故宮已經完成80萬件文物的數字影像采集,還有100多萬件尚未采集。”王旭東說,故宮博物院將持續完善中華文化傳播與文明交流互鑒的數字化平臺建設,加速文化資源的數字成果轉化,同時積極尋找傳統文化與現代生活的結合點,滿足人民日益增長的精神文化需求,進一步激發中華優秀傳統文化的時代活力。

中國的文保理念在不斷改進

“從敦煌莫高窟到故宮博物院,從石窟寺到皇家古建筑群,我面對的是兩種不同保護保存狀態下的世界文化遺產。在轉換過程中,雖然具體的文物保護實踐技術手段有區別,但是保護文物的規矩和原則是一樣的,不同的是,中國社會對文物保護的態度發生了巨大的變化。”王旭東告訴記者。

王旭東永遠不會忘記,在1993年,他剛參加工作兩年后,在甘肅省榆林窟壁畫修復現場經歷的一次驚險的“小事故”。當時,王旭東和同事對自主研究開發的壁畫灌漿材料在實驗室的研究結果過度自信,“結果到現場操作時,修補的墻面立刻鼓了起來。幸好補救得比較及時,如果有一塊壁畫真的掉下來了怎么辦?它不可再生,我當時驚出了一身冷汗。

那一次歷險永遠拉緊了王旭東在工作實踐中的心弦。后來,從帶領敦煌研究院在前人的基礎上,建立以敦煌為主體的、輻射整個西北石窟寺遺址的保護體系,再到故宮博物院傳承弘揚中華優秀傳統文化,建設國際一流博物館,應對新冠肺炎疫情挑戰等大考,王旭東都交出出色的文物保護、傳承“答卷”。“我時刻告訴自己,不能太自信,對文物古跡要有敬畏之心。”他說。

王旭東表示,從黨的十八大以來,黨和國家對文物保護和弘揚王作的重視程度前所未有地提高。“幾十年前, 經濟發展的壓力束縛了中國文物保護前進的步伐。后來,中國人在短時間內扭轉了這樣捉襟見肘的局面。而在當下,黨和國家對文物事業高質量發展的要求和民眾的殷切期盼鞭策著我們不斷發展和自我更新。”

王旭東表示,這些年,隨著文物保護工作持續深入開展,中國的文保理念也在不斷改進,由原來搶救性保護為主的階段,向預防性保護為主、文物本體和周邊環境保護并重階段轉變。“我們必須走在前沿,引領技術規范、文物保護工作標準以及管理理念,闡釋、挖掘、傳播故宮甚至更多中國文化遺產的價值,讓更多人了解它,珍視它。”他說。▲

環球時報2022-12-26