圖說小楷技法(四十一)

□ 劉小晴

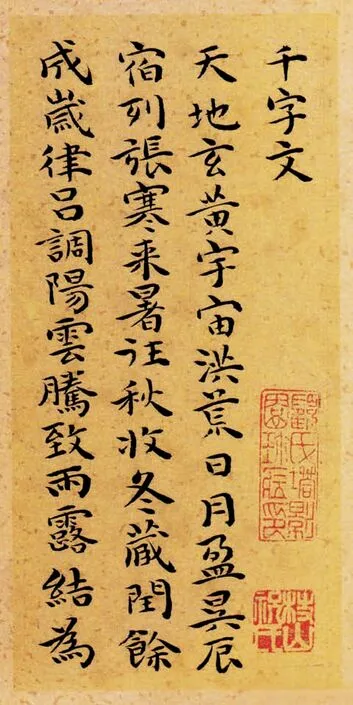

《千字文》(局部)明·祝枝山

四、學習小楷要多看多臨古人墨跡

要研究小楷的用筆,非真跡不可。近代由于科學的昌明,印刷術的發達,珂羅版、影印本的出現,古代許多珍貴的墨跡不再私藏在少數人的秘笈之中,這就為我們學習書法創造了極為有利的條件。墨跡之所以可貴,就在于我們可以從中觀察和體味到石刻所無法表現的東西。如發筆時微微露出的鋒芒,回鋒收筆時偶爾帶出的牽絲,行筆過程中出現的澀筆,轉換過程中時顯時隱的空隙和若斷若連的筆意,筆勢中往來迎送的痕跡,筆法中輕重徐疾的韻律,以及墨色濃淡枯潤的變化,一些枯筆、飛白、質感等無不顯用筆之法。正如北宋陳《負暄野錄》所說:

學書須是收昔人真跡佳妙者,可以詳視其先后筆勢,輕重往復之法。若只看碑本,則惟得字畫,全不見其筆法神氣,終難精進。可見墨跡在筆法中的重要意義。

學習小楷,要取法乎上,以魏晉為最高。遺憾的是鐘、王的小楷墨跡早已失傳,不要說片紙寸縑,連一兩個字也難以尋覓了。我們現在所能看到的只是古人摹刻的拓本,但由于年遠代湮,初刻之石,原拓之本已難得手,于是便轉輾翻刻,臨摹經幾十手,易一手即失一神。且刻手水平有高低,摹拓有先后,紙質有粗細,拓墨有濃淡,再加上風雨的侵蝕,人工的椎拓,石質磨泐,字口漫漶,古法日漓,筆意日湮,相去真跡,面目已非,風神俱失,這就為我們今天學習魏晉小楷增添了不少困難。針對這個問題,我們可以從以下幾個方面來彌補。

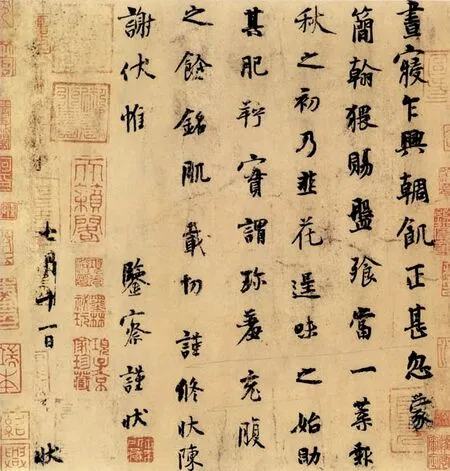

《韭花帖》五代·楊凝式

一是從近代出土的漢魏六朝人的殘紙、帛書、寫經中去探消息,同時代人的筆法總有一定的相似之處,哪怕是幾個字,亦可一隅三反。正如清馮班《鈍吟書要》所說:“貧人不能學書,家無古跡也。然真跡只須數行,便可悟用筆。”譬如,我曾以唐人楷法去臨摹魏晉小楷,畫之中段常提空寫,使其一畫之間具輕重變化,但后來從古人殘紙墨跡中發覺其畫之中段極豐實如篆法,始悟前非。正如汪《書法管見》中謂:“夫魏晉之不可及處,全在瘦勁,一氣轉舒,無甚粗細,頓挫抑揚,略分輕重。”這種差之毫厘、失之千里的用筆之法,只有墨跡才能表現出來。

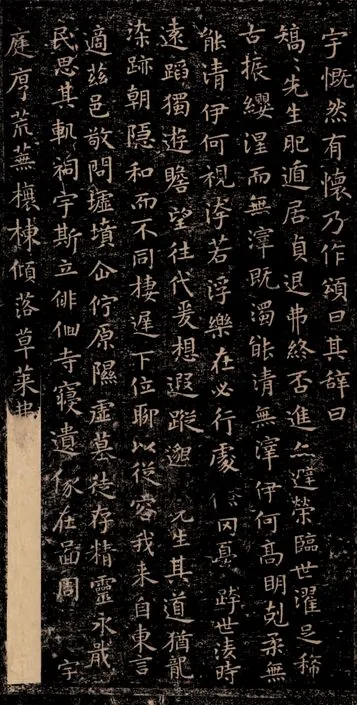

《東方朔畫像贊》(局部)東晉·王羲之(傳)

二是從去魏晉不遠的唐宋人墨跡中去探消息,如唐人臨王羲之《東方朔畫像贊》小楷墨跡、晉《孝女曹娥碑》小楷墨跡、顧愷之《女史箴圖》小楷墨跡等都是極好的臨摹資料。王羲之用筆內撅,這種內撅筆法可以從五代楊凝式的《韭花帖》小楷墨跡中去尋覓。歷代有許多書家都學王字,唯楊凝式獨得其神韻。

總之,學習小楷最好從墨跡入手,得筆法后,方可去臨摹佳刻初拓的碑帖。