薩曼莎:將《蘭亭集序》“寫”進太空等3則

薩曼莎將《蘭亭集序》“寫”進太空

“仰觀宇宙之大,俯察品類之盛,所以游目騁懷,足以極視聽之娛,信可樂也。”近日,中國著名書法家王羲之所著《蘭亭集序》中一句描繪宇宙景觀的古文從距離地面400千米的太空發(fā)出,書寫了一場中國式浪漫。

這句話是正在國際空間站上執(zhí)行任務的意大利航天員薩曼莎·克里斯托福雷蒂引用的。當國際空間站飛經(jīng)中國上空時,她在推特上發(fā)布了一組太空視角下的中國渤海灣、北京之晝與北京之夜的攝影作品,并用這句古文來形容眼前的浩渺宇宙與地球風光,表達自己愉悅的心情。為了幫助更多網(wǎng)友理解這句中國古文的含義,她還附上意大利語與英語翻譯。這條“太空推特”立刻獲得數(shù)以千計的轉發(fā)與點贊。

2014年11月23日,薩曼莎首次進入國際空間站,成為第一位進入太空的意大利女宇航員,而后在軌飛行200天。今年4月,已經(jīng)是她第二次執(zhí)行航天任務了。薩曼莎對宇宙有種天然的向往。1977年出生于米蘭的她,4歲時第一次從電視上看到“哥倫比亞號”航天飛機發(fā)射,也是從那時起,她開始被太空中閃耀的星星吸引。17歲時,當看到《星際迷航》里的女性艦長,她恍然大悟:像她們一樣,去太空探索未知的宇宙。

薩曼莎開始了漫長的“追星星”之旅。2001年,她從德國慕尼黑工業(yè)大學畢業(yè),獲得機械工程碩士學位。同年,又以排名第一的成績考入意大利空軍學院。2006年,薩曼莎前往美國得克薩斯州謝潑德空軍基地進行訓練,之后回到意大利成為一名戰(zhàn)斗機飛行員。經(jīng)過多年準備,她終于叩開了夢想的大門。2009年,薩曼莎從8500名候選人中脫穎而出,成為意大利首位女宇航員。被錄取的那天晚上,薩曼莎坐在簡陋小房間里嘎吱作響的床上,突然收到了一封主題為“歐洲航天局選拔”的郵件,她興奮地跳了起來,趕緊回復郵件,然后打電話確認。她沒有大笑,也沒有哭泣,她的內心洋溢著釋然。

2014年的太空之旅后,薩曼莎將見聞經(jīng)歷寫成了隨筆集《成為一顆星:宇航學院日記》。在這本書中,她以令人難以置信的細節(jié)和出色的文筆,為我們講述了一名宇航員在真正飛往太空之前需要經(jīng)受的嚴峻考驗與磨煉,以及在太空中的吃喝拉撒、體育鍛煉、科學實驗等。這些令人好奇又十分有趣的事情,在薩曼莎的筆下娓娓道來,仿佛“一部不可思議的《奧德賽》”(《金融時報》評語)。而且從那時起,她就喜歡在社交平臺上發(fā)布有趣的日常,被看作新一代宇航員的代表。

薩曼莎擁有一個以自己為原型的芭比娃娃形象,意大利女孩們將她視為偶像。除了意大利首位女性航天員的身份,薩曼莎還是有史以來第一個從國際空間站發(fā)布視頻的博主。在她發(fā)布的首條視頻里,她帶領粉絲了解了飛船的發(fā)射過程,還向大家介紹了任務中的兩個零重力指標——名為Zippy的小烏龜和名為Etta的小猴子毛絨玩具。

“選這句詩要感謝我的好朋友,一位在中國生活了30年的漢學家。他在中國文學上造詣非凡,他建議我選這個詩句,這個選擇非常準確。”薩曼莎說。但這已經(jīng)不是薩曼莎第一次展現(xiàn)自己的中文實力了。2017年8月,薩曼莎和同事參加了中國在山東煙臺組織的海上救生訓練。結束海上演習后,薩曼莎幾乎全程使用中文接受媒體采訪,還給自己起了一個可愛的中文名叫“莎莎”。兩年后,薩曼莎在訪問清華大學期間,還和學校師生分享了在空間站中進行體育鍛煉、所吃食物的種類等生活細節(jié),以及她與中國航天員楊利偉、王亞平等人共同參加海上訓練的照片。

薩曼莎的這條“推特”,還得到了中國外交部發(fā)言人毛寧的“點贊”。她表示,自古以來,了解和探索宇宙就是人類的夢想。隨著科技的進步,“上九天攬月”已經(jīng)成為現(xiàn)實,探索和和平利用外太空也會促進全人類的共同福祉。在世界各國攜手合作下,我們共同生活的星球會變得更加美好。

(輯/溫好,資料來源:環(huán)球人物、南方都市報、海上客等微信公眾號)

直林“物”的再生構想

像餅干的凳子

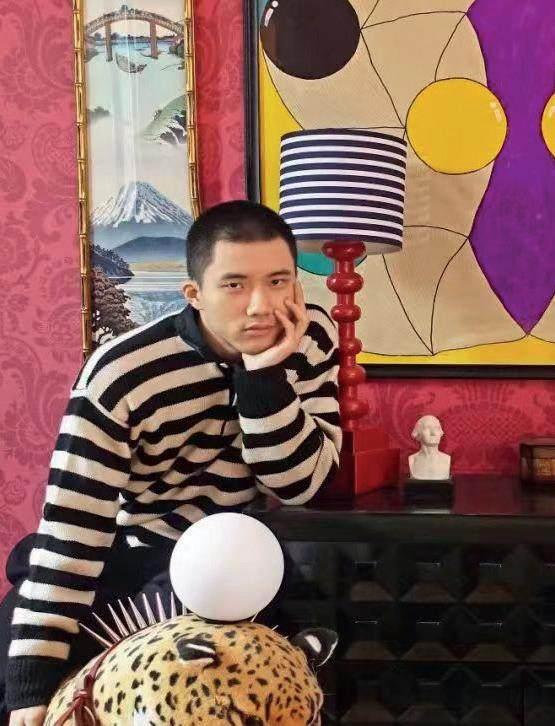

五彩塑料瓶二次創(chuàng)作的吊燈、煎蛋形狀的茶幾、舊衣服制作的花朵落地燈裝置……作為Z世代的環(huán)保主義者,獨立設計師直林在家居領域敏銳地探索了許久。他將可利用材料和廢舊的物品重塑成一種新的浪漫,賦予“物”先鋒式的再生構想。

直林的家,是充滿了奇思妙想的魔幻舞臺,一場場賞味情景劇輪番播放。客廳是整個家的靈魂,也更像一個博物館,20世紀70年代的琉璃花瓶、中古的黃銅燭臺,大大的壁爐讓人眼前一亮。張揚、多彩、生命力是直林家氛圍的關鍵詞,他經(jīng)常去改動自己家的布局、調整墻面顏色、更換家具。

細數(shù)直林的作品,怪誕玩趣、嬉皮搖滾的混搭元素和再利用材料貫穿設計始終,讓日常的家具裝飾呈現(xiàn)出新的視覺體驗。

從鄰居家門口低價收來的沙發(fā),經(jīng)過積木拼接改造,煥然一新,坐在積木沙發(fā)上,拿起煎蛋茶幾上的一杯咖啡,細細品味,能量滿滿的煎蛋趕走疲憊,讓你享受巨大的快樂;用歐松板做成吧臺,用邊角料做成擱板用來放杯子和裝飾品,加了黑白條紋的小雨棚,再裝上輪子,可愛餐車就正式營業(yè)了,在家吃飯也能有“深夜食堂”的滿足感;家里的洗衣機穿上“嘟吧嘟吧機器人柜”,機器人頭頂?shù)膹椈呻S風起舞,腦袋設計成清潔用品收納箱,洗衣服的過程充滿了歡樂……

除了治愈且歡樂的設計風格,直林的作品也常常圍繞環(huán)保主題展開。他用300件舊衣服進行創(chuàng)作,將花朵、藤蔓、土壤、一盞白色圓形的燈等四件物品合力打造成巨型花朵落地燈。觀者在欣賞這件作品時,能夠感受到設計者對于環(huán)保微小卻深厚的警示。

什么樣的生活理念會成為未來時代的潮流?直林說:“我一直在追求‘有趣的生命力,為家居設計這個大型游樂場,擺上更多新奇玩具。作為Z世代的年輕人,擁抱藝術,擺脫無聊,有自己的態(tài)度是我一直追求的理念。”

小猴子擺件

張慧 點“泥”成金

走進黃河金沙泥藝術館,你會看到名著題材的大型澄泥磚雕作品,元春省親、三英戰(zhàn)呂布……體量之大,雕刻之精巧,蔚為壯觀,還有一方方質堅耐磨的澄泥硯、精致細膩的澄泥斜竹套壺,以及古靈精怪的小老虎擺件,這些都是陶藝人張慧及其父母用黃河泥沙創(chuàng)作的非遺作品。

黃河中下游的泥沙因含有金光顆粒和對人體有益的礦物質,故被命名為“黃河金沙泥”。金沙泥質地細膩,經(jīng)過澄清、燒制等多道工序,最終變成這些“撫若童肌,叩若金聲”的藝術品。作為黃河澄泥硯的第六代傳人,張慧從母親王玲手中接過接力棒,同時接受了系統(tǒng)、專業(yè)的藝術教育,在實踐中融合傳統(tǒng)文化與創(chuàng)意設計,對非物質文化作出了自己的解讀。

從澄泥硯到瑞獸擺件和金沙泥茶具,張慧手中的“泥巴”變得更加實用、貼近人們的日常生活。不僅有黃河鐵路大橋、二七紀念塔的文創(chuàng)周邊,還有杯、碟等各種造型的小物件。其中,她最喜歡的是竹節(jié)壺,樸實無華,頗具君子之風。張慧說,每當自己浮躁時,只要摸到這溫潤如玉的金沙泥,她就感覺很舒服,很快便能平靜下來。

為給傳統(tǒng)非遺注入新的活力,張慧已做了100多場公益培訓,并幫助100多名聾啞大學生利用黃河泥制作文創(chuàng),引得很多華僑購買這些“來自母親河的禮物”作紀念。張慧說:“我對黃河有很深的感情,做好黃河澄泥硯的傳承與創(chuàng)新,就是做好了黃河文化的傳承。”