“學習困難”門診真是“救命稻草”嗎

小A

事件回放

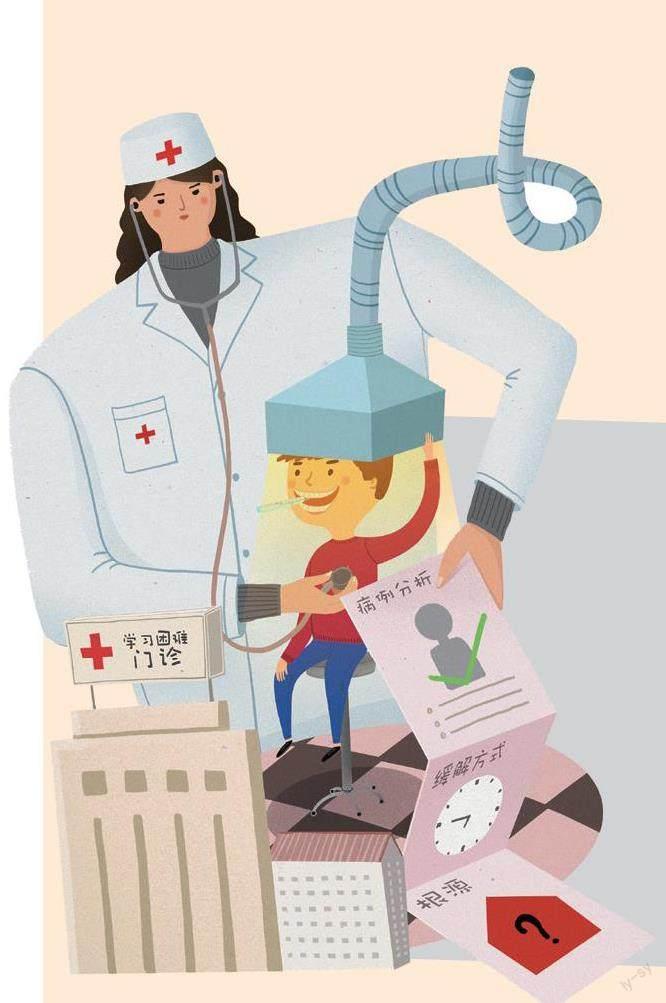

今年暑期,一張復旦大學附屬兒科醫院“學習困難”門診的照片登上微博熱搜,很多網友對此十分感興趣并表示相見恨晚——“效果好嗎”“快來幫我看看”“沒趕上好時候,要不早成學霸了”……而其門診預約也很緊俏,可以說是“一號難求”。

其實,不只是上海,北京、南京、武漢等地的多家醫院都有類似門診,從醫學的角度來診療學習困難,早就不是一件稀罕事了。但“學習困難”門診真的是“學渣”們的“救命稻草”嗎?“學習困難”究竟是一種什么病?

01有一種“學習困難”是家長以為的

人們對于成績不理想的孩子,常常責怪他們學習不努力,或者覺得他們智商低,甚至簡單粗暴地稱他們為“學渣”。這種認識也導致了教育上的不得其法。在互聯網上,我們經常看到關于家庭教育的吐槽,“不寫作業母慈子孝,一寫作業雞飛狗跳”,有家長因為輔導孩子學習氣到心梗,還有家長一怒之下拍斷了手掌,焦慮情緒在家庭中蔓延。這種教育方式不光于事無補,還讓家長和孩子都很痛苦。

“學習困難是一個在很多因素作用下,造成孩子學習狀態不好、成績不良的結果。國內外研究顯示,學習困難的發生率約為20%,男生比女生的數量更多一些。”復旦大學附屬兒科醫院“學習困難”門診負責人、心理科主任朱大倩說,在她近兩年接診和幫助的1500多名學習困難的孩子中,有不少孩子所謂的“學習困難”實際只是“家長覺得”而已。實際上,那不過是青春期的正常表現,是孩子成長中的心理需求和家長養育模式不匹配造成的一種困難表象。

比如,一名初中男生的家長曾帶孩子來就診,她反映的主要問題是——孩子對媽媽布置的作業,不像小學時那樣“布置了就做”,而是有了自己的主張,喜歡跟媽媽頂嘴。為此,媽媽感到很不習慣。醫院為孩子做了注意力測試、學習能力測試,結果發現,孩子都處在正常范疇,但家長卻給孩子打了一個比較低的分數。“到底是孩子有問題,還是你看著他覺得不舒適?”朱大倩反問這名家長。

青春期的叛逆不是病,而是孩子為擺脫大人控制所進行的反抗。“學習困難”的背后,是那個飛速長大的孩子對自我權利的爭取和訴求。讀懂了這一切,才能打開孩子的心,找到青春期階段提高孩子成績的密碼。

02“學習困難”的原因其實有很多種

“書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟。”學習自古以來就不是一件容易的事,無論是學習文化知識,還是專業技能,都需要付出很大的努力。在這個過程中,很多人會覺得累,或者感到成績不理想,都是正常現象。而從醫學角度來看待“學習困難”,體現了社會的進步。

醫學上的“學習困難”是一個多因素的綜合征。除了與神經系統發育有關,還包括注意缺陷多動障礙(A D H D)、孤獨癥譜系障礙(自閉癥)、情緒和精神心理障礙等。例如,常見的“注意缺陷多動障礙”,因孩子神經發育不完善,雖然智力正常,但難以集中自己的注意力,造成在學習的時候容易分心、發呆、畏難,影響了學習成績。

此外,在“學習困難”這一表象背后,往往潛藏著智力、行為、心理、家庭教育等多方面的問題。除了生理方面的因素之外,還有很多源于孩子的心理或情緒。比如,有的人是因為不適應新的學校或老師,有的因為學習負擔太重而壓力過大,還有的只是因為家長期望值過高而顯得“學習困難”。每個孩子情況各異,最怕統一被貼上“學習困難”的標簽,產生不良的心理暗示,造成家長焦慮、孩子自卑。

事實上,學習是一項多種因素共同作用之下的復雜工作。對待學習,同樣要用科學的眼光去看待和分析,而不是簡單地強調努力,甚至是“吼叫式育兒”。身體生病了,應該找準病因,對癥下藥。學習有困難,也是一樣。所以,“學習困難”門診的火爆是一件好事。這說明越來越多的家長學會了用更客觀的眼光去看待孩子的學習,在遇到困難時,選擇了向科學求助。

03家長的“教育困難”同樣需要重視

近年的門診里,朱大倩經常會遇到吐槽孩子做作業拖拉、注意力不持久、沉迷游戲的家長,但實際上與孩子交流后,她發現“另有隱情”。

如“做作業拖拉”,其實是孩子采取的“緩兵之計”。如果很快把學校布置的作業做完,媽媽通常會再“附贈”幾道數學題,于是發現“邊做邊玩”更劃算。至于“沉迷游戲”,朱大倩建議家長們把自己每天刷手機的時間和孩子玩游戲的時間做一個對比,“看看誰‘沉迷的時間更長。孩子不是沉迷,只是喜歡玩游戲,要幫助他科學管理時間”。

孩子出現“學習困難”固然要治,但有時候并不是孩子出現問題,而是家長出現了問題。比起孩子的“學習困難”,家長的“教育困難”同樣值得重視。有的家庭給孩子安排的學習負擔太重,沒有運動和玩耍的時間;有的家庭頻繁更換輔導孩子學習的老師,孩子對新的輔導方式不太適應;有的家庭學習環境比較嘈雜,孩子很難安靜地投入學習。畢竟,養育路上最大的焦慮,并不是“我的孩子不行”,而是“我的孩子原本明明可以”。

在這種情況下,家長首先要調整教育方式,反思其教育方法是否操之過急,陷入“雞娃式教育”的陷阱,從而給孩子造成了過大的心理壓力。“十個指頭有長短,山中樹木有高低”,充分認識到孩子的學習能力存在差異,既能減少家長的精神內耗,又能為孩子提供輕松的學習氛圍。隨著“雙減”政策落地實施,教育生態已經發生重大變化,我們該如何看待學習?怎么學習才能獲得真正的成長?這些問題需要家長和孩子共同思考,找尋答案。

從教育的本質上看,與去“學習困難”門診掛號就醫相比,家庭教育方式的改變才是王道。與孩子準時甚至超前到達目的地相比,或許擁有沿途的風景才是最幸福的成長。

資料來源:《光明日報》《中國青年報》,新華網、外灘教育微信公眾號等

網友這么說

@橙子:麻煩開設一下“起床困難”門診。

@大白話:真是沒趕上好時候,要不早成學霸了。

@鐘小予:學生身上背負的期待太高,其實任何人作為一個獨立的“個體”,就沒有背負其他人期望的責任。

@句號:學習不可能沒有壓力,只是這種壓力要適度。不是所有的孩子都能成“龍”、成“鳳”,但每個人都可以成為最好的自己。

@L i:這還是頭一次聽說呀,有一些家長肯定會很高興。

@嘟嘟:終于知道以前上學時為什么再怎么努力也學不會數學,原來是有“數學障礙”!