從系統設計的視角分析“刷臉支付”在軌道交通的應用

梁 笛

(廣州地鐵設計研究院股份有限公司,廣州 510010)

0 引言

截至2020年底,中國大陸地區共有45 個城市開通城市軌道交通,運營線路244 條,運營線路總長度7 969.7 km[1],軌道交通已經成了城市居民日常出行的主要方式之一,隨著不斷提升的軌道交通客流,從乘客方面來講,乘客對軌道交通的服務水平期望越來越高,多元化支付、快捷乘車的需求越來越明顯;從運營方面來講,不斷增加的客流也提升了票務管理、監管的難度。

隨著互聯網技術的不斷發展及第三方支付的逐步普及,自動售檢票系統基于“云計算”、“人工智能”等技術逐步打造以互聯網為基礎的支付體系,在既有多元化支付方式的基礎上增加基于生物識別、非生物識別技術的多元化支付方式,以滿足乘客多元化支付的需求。

人臉識別是基于人的臉部特征信息進行身份識別的一種生物識別技術。人臉與人體的其他生物特征(指紋、虹膜等)一樣與生俱來,其唯一性、不易被復制等特點為身份鑒定提供了必要的前提,同時較其他生物特征識別具備非強制性、非接觸性以及符合視覺特性等特點。

人臉識別是基于計算機圖像處理技術的生物識別手段,具有無論是快捷的指紋識別還是精準的虹膜識別都不具有的巨大發展潛能,即識別可與人工智能技術相結合,借助人工智能技術訓練計算機提高識別的效率和準確度[2]。

人臉識別應用于支付體系,即為“刷臉支付”,刷臉支付是基于人工智能、機器視覺、3D 傳感、大數據等技術實現的新型支付方式,具備更便捷、更安全、無感支付等優勢[3]。

鑒于“人臉識別”的上述特點,基于生物識別技術的多元化支付方式主要以“刷臉支付”為主要支付模式,檢票流程從“認票過閘”多元化到“認票過閘”+“認人過閘”。

“刷臉支付”在軌道交通的應用一方面提供了無感支付的多元支付模式,簡化了乘客支付、驗票、過閘的流程,提升了乘客乘車效率,滿足了乘客快捷乘車的需求;另一方面有效杜絕乘客冒用優惠資質等的情況,并且可以減少車票稽核人員及站務人員的工作量,達到減員增效;同時提升了客流信息的數據價值,為軌道交通運營部門向乘客提供精準化服務提供了數據支持[4]。

但由于“刷臉支付”在軌道交通的應用才開始起步,大部分城市都是選取部分已運營車站通過既有設備、系統改造進行“刷臉支付”試點,只有極個別城市在新建線路全線覆蓋了“刷臉支付”,“刷臉支付”作為自動售檢票系統多元化支付方式的一種,應該從系統設計之初就將其融入到自動售檢票系統中統一規劃方案、統一設計,以滿足“刷臉支付”功能的實現,滿足乘客多元化支付的需求。

1 系統構成設計

“刷臉支付”是融入到自動售檢票系統(以下簡稱“AFC 系統”)統一設計的,但因為擴展了“刷臉支付”功能,需要對既有設備的軟硬件配置、網絡環境予以更新、調整,以滿足“刷臉支付”功能的完整實現。

AFC 系統主要由清分中心、線路中央計算機系統、車站計算機系統、車站終端設備、車票、傳輸網絡組成。AFC系統清分中心實現與軌道交通各線路的收益清分和互聯互通,并通過軌道交通清分中心實現與外部系統的連接。

清分中心、線路中央計算機系統主要由服務器、工作站、網絡設備、網絡安全設備等組成。隨著“云計算”技術的引入,AFC 系統基于“云計算”技術簡化系統架構,構建扁平化架構體系,國內軌道交通目前清分中心、線路中央計算機系統的設置主要有“取消線路中央計算機系統層級,功能上移與清分中心合并”、“多線路合設線路中央計算機系統”、“單線分別設置線路中央計算機系統”3個方案構成,3個方案的選擇主要與當地城市軌道交通規模、管理模式等因素有關,“刷臉支付”功能在清分中心、線路中央計算機系統的部署也會根據清分中心、線路中央計算機系統的設置方案有所變化,但萬變不離其宗,“刷臉支付”功能在清分中心、線路中央計算機系統的部署都是為了滿足線網層面“刷臉支付”功能的實現,因此后續文中以“線網層”的表述代替“清分中心、線路中央計算機系統”層級。

車站計算機系統主要由服務器、工作站、緊急按鈕、網絡設備、網絡安全設備、打印機等設備組成。

車站終端設備主要由檢票類設備、售票類設備及服務類設備組成。檢票類設備主要用于核驗乘客持有的車票是否有效并判定是否允許乘客進出車站付費區[5]。售票類設備主要用于發售車票以便乘客持票進出車站付費區。服務類設備主要用于乘客自助完成票務處理、問詢、查詢、注冊等。不同軌道交通城市AFC系統設置的終端設備名稱有所不同,但均可歸類為以上3類,為了后續方便理解,文中會選取3類設備中的典型設備予以描述,其中自動檢票機代表檢票類設備、自動售票機代表售票類設備、智能客服終端代表服務類設備,這3個設備僅為代表,其他設備均可適用。

為了實現基于AFC 系統的“刷臉支付”功能,在常規AFC系統的基礎上主要需配備3大模塊設備,即視頻分析服務器、人臉識別模塊、證件掃描模塊。其中視頻分析服務器主要配置在線網層、車站層;人臉識別模塊配置在自動檢票機、智能客服終端上,并可根據系統需求選配在自動售票機上;證件掃描模塊配置在智能客服終端上。

視頻分析服務器即為GPU 服務器,GPU 服務器是基于GPU 配置應用于視頻圖像編解碼、深度學習等場景,在“刷臉支付”中主要是用來對人臉識別模塊采集的基于生物識別的“Face ID”的特征進行提取、識別、匹配等[6]。

配置了人臉識別模塊的自動檢票機功能是在乘客每次乘車時,進站檢票機獲取乘客的“Face ID”并上傳至視頻分析服務器,在接收到上層系統反饋的匹配成功信息后開啟閘門允許乘客進入車站付費區,出站時出站檢票機再次獲取乘客的“Face ID”并上傳至視頻分析服務器,在接收到上層系統反饋的匹配成功并成功扣費的信息后開啟閘門允許乘客離開車站付費區[7]。

自動售票機是否配置人臉識別模塊可根據系統需求配置,對“刷臉支付”整體架構及功能體系影響不大,目前自動售票機的配置主要是考慮到部分不便于使用虛擬車票、卡票等的乘客或是需要現金支付購票的乘客,乘客在自動售票機購買車票后,配置了人臉識別模塊的自動售票機可根據設置生成一張“人臉票”通過系統推送到乘客需進出站的檢票機上,乘客在進出車站付費區時可免于持有單程票而是用乘客的“Face ID”進出。“刷臉支付”在自動售票機應用的另外一個功能是乘客通過“刷臉”支付購買實體單程票的費用,繼而再持實體單程票進出車站付費區,從自動售票機功能定位來講,該功能與自動售票機功能定位相悖,實施意義不大,此處該功能就不再分析。

智能客服終端在“刷臉支付”這個層面主要承擔注冊、自助票務服務兩大功能,乘客若是想使用自身“Face ID”無感進出車站的功能,必須在完成注冊功能,注冊主要通過線上、線下兩種途徑,線上可使用手機App 進行注冊,線下則是使用智能客服終端進行包括乘客生物特征等信息的注冊,完成注冊后,乘客即可使用配置了人臉識別模塊的自動檢票機無感進出車站付費區。自助票務功能則是對以往人工干預的票務處理功能進行了迭代更新,在乘客票卡出現票務問題后,乘客可使用智能客服終端進行車票的更新,更新后智能客服終端可生成一張“人臉票”推送給配置了人臉識別模塊的自動檢票機,乘客即可通過收到推送“人臉票”的檢票機順利出站。

關于視頻分析服務器的配置主要包括兩個方案,其中方案一為在線網層、車站層均部署視頻分析服務器;方案二為僅在線網層部署視頻分析服務器,車站層不單獨部署視頻分析服務器。兩個方案均為可行方案,但適用于不同場景。

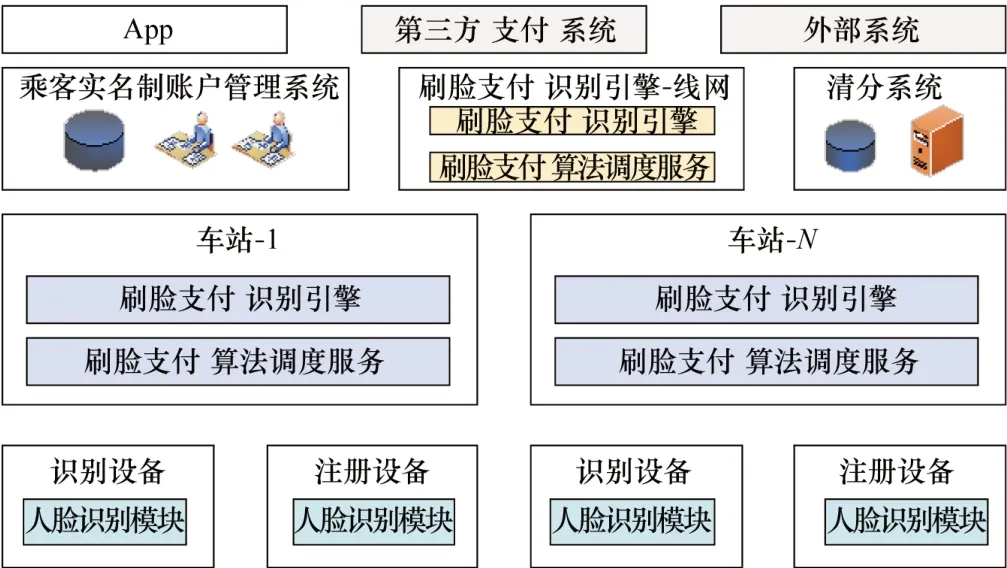

方案一適用于城市軌道交通規模較大,客流量較多,“刷臉支付”功能覆蓋面較廣的城市,該方案把“刷臉支付”功能主要集中在車站完成,線網層視頻分析服務器主要用于在車站視頻分析服務器無法滿足使用需求的情況下,協助車站完成“刷臉支付”功能,同時線網層視頻分析服務器還用于乘客注冊信息中“生物特征”的解析以及在算法更新時對乘客實名制賬戶管理系統中“生物特征”的重新解析。如圖1所示。

圖1 方案一系統構成示意圖

方案一在每個車站配置1 臺視頻分析服務器,接入AFC 車站計算機系統;在線網層配置一定數量的視頻分析服務器,數量取決與城市軌道交通線網規模及客流。

方案二適用于城市軌道交通線路規模較小、客流少、”刷臉支付“功能覆蓋面較少或僅為試用的情況,該方案把“刷臉支付”功能全部放在線網層實現。如圖2所示。

圖2 方案二系統構成示意圖

方案二在每個車站不單獨配置視頻分析服務器;在線網層配置一定數量的視頻分析服務器,數量取決與城市軌道交通線網規模及客流。

需要說明的是,本架構圖僅體現的是“刷臉支付”系統構成設計,不影響AFC架構體系,例如方案二,雖然體現的是設備接入線網視頻分析服務器,但是是否設置車站計算機系統、終端設備如何組網均仍可按方案需求設定,插圖僅為表示滿足“刷臉支付”數據處理的系統構成[8]。

在構建了以互聯網為基礎的支付體系后,為了保證其高效安全的運行,自動售檢票系統較傳統自動售檢票系統對網絡要求有了進一步提升,尤其是引入“刷臉支付”后建議網絡帶寬不小于1 000 M 并冗余配置,建議構建滿足第三級網絡安全等級保護的網絡安全架構體系,同時應從技術、管理不同層面全方位對乘客的包括人臉信息在內的信息進行嚴格保護,應嚴格按照法律法規要求獲取、存儲、使用相關信息,保證乘客的合法權益。

2 應用流程設計

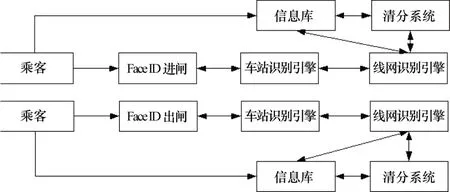

根據AFC 系統架構方案,基于AFC 系統的“刷臉支付”功能由車站設備、“刷臉支付”算法調度服務(以下簡稱“調度服務”)、“刷臉支付”識別引擎(以下簡稱“引擎”)、乘客實名制賬戶管理系統(以下簡稱“信息庫”)、清分系統組成,具體如下。

車站設備主要包括識別設備和注冊設備,識別設備與自動檢票機結合,統一設計,主要負責采集乘客通行過程產生的人臉并上送至調度服務進行識別比對并對符合條件的乘客予以開閘放行[9]。識別設備與自動售票機結合,統一設計,主要負責采集乘客購票過程產生的人臉并上送至調度服務進行識別比對并對符合條件的乘客向乘客所需進出的車站推送“人臉”單程票。識別設備與智能客服終端結合,統一設計,主要負責采集乘客票務處理過程產生的人臉并上送至調度服務進行識別比對并對符合條件的乘客向乘客所需出站的站點發送“人臉”出站票。

注冊設備主要與在軌道交通車站設置的車站票務自助設備(智能客服終端)結合,統一設計,主要負責滿足乘客自助完成開通“刷臉支付”功能的注冊流程,同時乘客亦可使用自身的移動終端不限地點、時間也完成注冊流程。對于在自動售票機購買“人臉”單程票或者智能客服終端使用“人臉”出站票的乘客可無需其他完成注冊流程,但該類乘客需完成支付后才可使用上述兩種票卡,且僅為單次使用。

調度服務負責接收車站設備上送的人臉特征信息,分發至車站引擎進行比對,比對完成接收結果信息后合并處理,當車站引擎出現故障或訪問失效時,調度服務將比對請求發送至線網引擎進行比對,與信息庫交互,獲取乘客行程匹配信息,行程匹配成功后將結果返回至自動檢票機[10]。

引擎分為線網引擎與車站引擎兩部分。車站引擎接收調度服務發送的識別請求,進行比對處理,比對完成后將結果信息返回至調度服務。線網引擎負責接收信息庫發送的特征提取請求,進行特征提取,特征提取完成后將特征信息返回至信息庫。

信息庫分為注冊服務模塊、交易服務模塊、分庫策略模塊、系統管理模塊、乘客信息庫、乘客比對庫6 部分。注冊服務模塊主要功能為統一對接各類注冊設備及第三方系統,提供生物特征(人臉)注冊、開通支付等服務,根據注冊信息建立統一管控的人臉信息庫和人臉特征庫。交易服務模塊主要功能為接收調度服務發送的行程匹配信息,與清分系統交互獲取行程匹配信息。同時接收并記錄行程信息。分庫策略模塊主要功能為根據乘客大數據分析與預測結果進行分庫策略配置與管理,根據不同場景進行比對策略的管理與配置,進行比對庫動態維護與同步。系統管理模塊主要功能為提供系統用戶、角色、權限管理,提供與后端管理界面的接口[11]。清分系統提供生物特征過閘支付及行程匹配(防重)功能。提供支付清分清算功能。如圖3所示。

圖3 系統架構示意圖

乘客使用“刷臉支付”的業務流程主要分為注冊、使用兩大模塊。注冊服務主要由注冊設備提供,使用服務主要由識別設備提供[12]。如圖4所示。

圖4 業務流程

乘客通過線上、線下兩種注冊設備進行人臉信息注冊,注冊后信息進入乘客實名制賬戶管理系統進行統一匯總、管理。

信息庫將注冊的信息發送至線網識別引擎,對注冊的人臉進行大數據分庫,將中心人臉大庫細分后通過生物特征算法并行調度服務模塊下發至車站引擎并進行動態更新。

3 結束語

“刷臉支付”作為軌道交通互聯網支付體系的一環在提升乘客服務感知、提升運營工作效率方面起到了積極的作用,但是由于軌道交通行業引入“刷臉支付”尚處于起步階段,大部分城市仍處于試點“刷臉支付”技術的階段,還未將“刷臉支付”作為一個功能模塊將其融入自動售檢票系統統一規劃、統一設計,由于AFC 系統是線網級系統,系統互聯程度非常高,只有將“刷臉支付”從系統設計之初就將其融入到自動售檢票系統統一規劃、統一設計,才能保證“刷臉支付”服務安全有效運行,文章以系統設計的角度從設備的軟硬件配置、網絡環境、系統構成、系統架構、業務流程、網絡安全、信息安全等方面分析了引入“刷臉支付”后的自動售檢票系統的系統構成、應用流程,提出了適用于引入“刷臉支付”后自動售檢票系統設計方案。

“刷臉支付”是人工智能技術的一種體現,設備和算法都需要有一定的學習時間,后續也將持續關注“刷臉支付”在軌道交通AFC 系統的應用,不斷完善更新系統設計方案。尤其值得一提的是,在引入“刷臉支付”的同時應高度重視信息安全、數據安全及乘客隱私的保護,在設計階段就應從技術層面、管理層面全方位加強信息安全、數據安全、隱私保護等方面提供合理方案或建議。