“長”了13棵花樹的禮冠

大家在古裝電視劇中,是不是常常能看到皇后穿著隆重的禮服、頭戴華美的禮冠出現在正式且重要的場合呢?她們或在朝拜,或在祭祀。“后冠”是古代皇后才能佩戴的王冠,很可惜,如今保留下來的后冠實物寥寥無幾。今天要為你介紹的這件國寶,就是我們中國迄今為止發現的時代最早、等級最高的皇后禮冠。

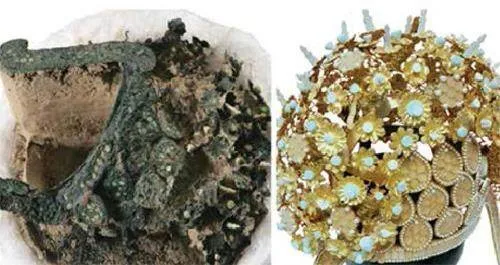

這頂禮冠剛出土時的情況并不好,腐蝕變形嚴重,像一坨泥土,和人們對其金光燦燦、珠光寶氣的想象簡直天差地別。好在修復專家們“化腐朽為神奇”,對其進行了科學、精細的清理,最大限度地恢復了它的原始信息。

為了修復蕭后冠,修復專家們使用了掃描電鏡能譜分析、紅外光譜、3D 掃描等先進的科學檢測方法,力求在不破壞原物的情況下,明確它整體的框架結構與所用材料,明確每一個零部件,包括每一棵樹、每一朵花的分布位置。頂級文物修復專家用了兩年多時間才將蕭后冠修出土后及修復、仿制后的蕭后冠復好。此外,專家們還1∶1還原制作了一件仿制品用于向公眾展示,我們才得以見到蕭后冠花團錦簇、熠熠生輝的樣子。

金冠寶鈿

用來制作這頂禮冠的材料有10 余種,包含銅、金、珍珠、漢白玉等;而它的制作工藝就更加復雜了,至少有鎏金、焊接、掐絲、拋光等12 種。

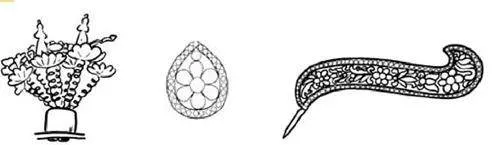

蕭后冠的結構非常復雜,各部位在古代都有專門的稱呼。相信以下這一組數字能讓你對它的繁復有更直觀的感受:禮冠由13 棵花樹、166 片銅花瓣、12 枚銅鎏金長釵、12 枚蓮瓣形寶鈿、2 條博鬢組成。花樹、寶鈿、博鬢等都是古代冠飾的專業術語。

花樹是指禮冠頂端那些開滿了花的小樹,這些花樹以花簇狀排列在冠上,使禮冠看起來酷似百花盛開。這13 棵花樹做工特別精細,心靈手巧的工匠連花梗、花瓣、花蕊這些部位都細致地表現了出來。他們用彈簧狀的鎏金銅絲作為花梗,以嵌寶石的六瓣小花鈿作為花瓣,花瓣間各嵌一枚珍珠,再用漢白玉做花蕊。花蕊的形態也各不相同,有的像桃子,有的是站立的小人兒……這些花樹會隨著佩戴者走動時身體的晃動而微微顫動,看起來活潑而靈動。

寶鈿是指鑲嵌了各式珠寶的片狀裝飾物。蕭后冠的12 枚水滴形裝飾物是用琉璃、玉石、貝殼等鑲嵌出花形,四周鑲珍珠,背面中央焊接插孔,被分為三排安裝在禮冠的框架上的。

博鬢是指禮冠底端伸出來的兩只長長的像兔耳朵的長條弧形裝飾物。

有趣的是,當專家們研究蕭后冠的制作工藝時,還有一個重大發現:當年的工匠們為了讓禮冠的釵子在頭發上插得更加緊密,在連接處用棉花加以填充和加固。這棉花可不一般,因為南方氣候濕潤,古代的棉花大部分都沒能保存下來,而蕭后冠上面的這一點兒棉花可以說是我國南方地區發現的時代較早的、極其罕見的棉花實物了。

傳奇故事

2012 年,蕭后冠出土于隋煬帝墓中。由此可知,這件物品的主人應該是隋煬帝的蕭皇后。這位皇后命運坎坷,雖貴為公主,卻也要從小操持家務,辛苦度日。

582 年,隋文帝夫婦的第二個兒子楊廣到了成婚娶妻的年紀。為了鞏固統治,隋文帝決定選一位梁國的公主聯姻。被寄養在宮外的公主蕭氏被選中,戲劇性地成為王妃。后來,隨著丈夫楊廣被封為太子、登基為帝,她也最終成為蕭皇后。

這位蕭皇后知書達理,多次對皇帝進行勸導。有一天,她和隋煬帝在御花園散步,看到園內盛開的花朵,隋煬帝想起了江都(今揚州市江都區)美麗的瓊花,于是對身旁的蕭皇后說:“咱們下個月再次乘船南下到江都欣賞瓊花吧。”蕭皇后聽聞,趕緊勸說:“陛下每次乘船南下到江都,都要耗費大量的人力物力,實乃勞民傷財之舉,這可不是圣明君主會做的事呀。如今陛下應該放下個人享樂,讓民眾能夠休養生息。”

可惜,狂妄自大的隋煬帝并沒有聽從皇后的勸諫,還是踏上了南下江都的花船。后來,將領宇文化及在江都起兵,殺了隋煬帝。

皇帝被殺,天下大亂,直到十多年后的貞觀年間,當時的皇帝唐太宗認為,寬待前朝皇室成員能夠彰顯自己的仁義,才將蕭皇后等人迎回了長安。蕭皇后死后,唐太宗下詔恢復了她在隋朝時的稱呼,賜謚號“愍”(mǐn,憐憫、哀憐之意),同時賜予她一頂禮冠用來陪葬。這頂禮冠上有13 棵花樹,而當朝皇后的禮冠僅有12棵花樹,唐太宗用這樣的禮制給予蕭皇后哀榮。而這也為后人留下了歷史上等級最高的皇后禮冠。