李四光:大地之子

努力向學蔚為國用

1889 年 10 月 26 日,我國現代地球科學和地質工作的主要領導者和奠基人、著名地質學家李四光出生了。他從小就喜愛讀書,把每天都安排得滿滿當當的:早飯前朗讀和背誦課文;白天聽父親講課、練習毛筆字或寫作文;晚上復習白天的功課……

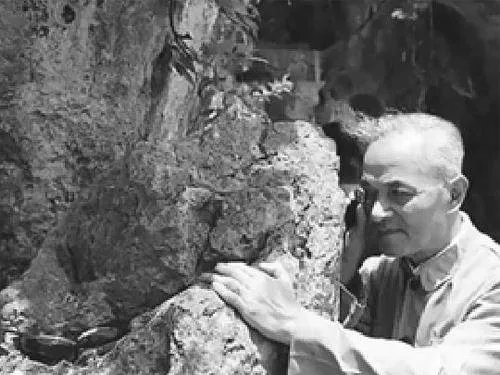

遇到不理解的事情,善于研究的李四光總愛刨根問底,非要搞個水落石出不可。李四光住的村子邊有一塊大石頭。對于這塊被別的小孩兒當作捉迷藏道具的大石頭,李四光產生了很多疑問:這塊孤零零的巨石是從哪里來的呢?為什么這周圍只有一塊這樣的石頭……

多年以后,34 歲的李四光在一篇名為《揚子江流域之第四紀冰期》的文章中得出結論:村子邊這塊石頭是被因氣候變暖、冰雪消融而流動的冰川從遠方帶來的巨大礫石。可見,李四光探索地球奧秘的濃厚興趣,從少年時代就已萌芽,并從那時開始逐步培養起來了。

1904 年,15 歲的李四光被破格選派到日本留學,3 年后他考取了大阪高等工業學校船用機械科。憑著堅忍不拔、吃苦耐勞的品質,李四光的學習成績總是名列前茅。除了發奮讀書,李四光和其他熱血青年一樣,十分關心國家的前途和命運。1905 年的一天,李四光在一次集會上見到了自己仰慕已久的孫中山先生,他欣然應邀加入了中國同盟會,成為第一批會員中最年輕的一個。

看到李四光年紀不大,卻如此努力學習、關心國家命運,孫中山先生勉勵他:“努力向學,蔚為國用。”意思是讓他學成之后為國家貢獻力量。李四光此后更加奮發圖強,決心不辜負孫中山先生的囑托。

為祖國的發展“造血”

無論時局如何變化,李四光這一生,對祖國的熱愛始終不渝。他在學術生涯中也始終抱著一個目的,那就是做研究要符合國家的需要,能為祖國的發展“造血”。他曾說:要想振興中華,必須先振興實業;要想振興實業,就必須找到埋藏在祖國地下的礦藏。

1920 年左右,李四光開始研究蜓科動物的化石。這種動物出現在距今 3 億年至 2.3 億年,大概只有一粒米到一顆黃豆那么大。別看蜓科動物這么小,卻非常有用,因為它們生存的時期,也是煤礦形成的重要時期。研究它們,有利于搞清楚我國煤礦資源的分布情況。

但是這種動物實在是太小了,要厘清它們的分類,從而摸清楚煤層分布的規律,就必須把它們的化石切片磨薄到0.03 毫米左右的厚度,再放到顯微鏡下仔細地觀察。為了得到確切的數據,李四光常常和工人師傅工作到深夜。炎炎夏日,他們揮汗如雨,餓了就啃幾口冷饅頭,一直到干完為止。

在大量研究的基礎上,李四光解決了我國北部及北美地區含煤地層的地質年代劃分問題,對研究我國北方煤層的分布規律做出了巨大貢獻,有力支持了我國煤炭資源的開采工作。此外,他還正式創立了地質力學理論,對中國探測石油、煤礦和金屬礦產的分布以及解決重大工程建設和大型礦山開發中遇到的地質問題,都起到了重要的作用。

新中國工業發展的功臣

中華人民共和國剛成立時,百廢待興,急需發展工業。石油是工業的“血液”,但當時我們國家的原油年產量非常低,遠不能滿足需求。國外的一些公司、學者也曾在中國尋找石油,全都一無所獲。中國由此戴上了“貧油國”的帽子。

李四光堅信,我國地下一定有豐富的石油資源。他決定用自己的畢生所學為祖國的建設“造血”。

1959 年 9 月 26 日,無數的目光聚焦在黑龍江省松基 3 號探井。6 年求索,人們終于等到了石油的噴薄而出!激情洋溢的石油大會戰就此開啟,周圍一大片油田被命名為“大慶油田”。此后,大港油田、勝利油田、華北油田等大油田陸續被發現,中國的工業由此獲得了源源不斷的“血液”。

李四光不但為中國石油工業建立了不朽的功勛,也為中國原子彈和氫彈的成功研制做出了貢獻。他在緊抓尋找石油資源工作的同時,也進行了尋找鈾礦資源的研究和普查工作。他運用地質力學理論,利用從英國帶回的一臺伽馬儀,指導“找鈾隊伍”發現了一系列鈾礦床,為核工業提供了豐富的原料來源。

李四光曾說,作為一名科技工作者,如果為了社會主義祖國的富強和人類幸福的前途而服務,那么生活就會十分豐滿、愉快、生動和活潑。他在工作中也正是這樣不斷探索自然秘密,發現新世界,創造新成就,為祖國的發展開辟了光明的道路。