遙感技術(shù)在水文調(diào)查中的應(yīng)用

—— 以貴州省黔西市林泉鎮(zhèn)地區(qū)為例

龔 梅,楊凱迪

1貴陽(yáng)信息科技學(xué)院

2貴州迪維洛普科技有限公司

人類社會(huì)生存和發(fā)展離不開水資源的使用,水文調(diào)查在水資源的開發(fā)利用中起著十分重要的作用。傳統(tǒng)水文調(diào)查方法主要是采用人工方式來(lái)收集相關(guān)信息,存在諸多問(wèn)題[1],工作人員需要實(shí)地開展野外測(cè)量作業(yè),受自然環(huán)境及天氣等因素影響,數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性不高,同時(shí)惡劣的野外環(huán)境容易給工作人員帶來(lái)一定的危險(xiǎn)[2],且某些水文現(xiàn)象依靠人工地面調(diào)查費(fèi)時(shí)費(fèi)力且效果不佳,如河流源頭、泉水井點(diǎn)調(diào)查等。

遙感影像具有覆蓋面積大、信息量豐富、受地面障礙限制小、資料獲得迅速等優(yōu)點(diǎn),因此,將遙感技術(shù)應(yīng)用于水文調(diào)查中,可以大大減少野外調(diào)查工作量,節(jié)省人力,提高效率,降低勞動(dòng)強(qiáng)度,加快水文調(diào)查進(jìn)度,提高水文調(diào)查質(zhì)量[3],還可以綜合分析推測(cè)出地下水通道。

本次遙感解譯主要選用高分辨率遙感影像GEOEYE-1數(shù)據(jù)為主,Spot 5遙感數(shù)據(jù)輔助,采用人機(jī)交互目視解譯方法,對(duì)貴州省黔西市林泉鎮(zhèn)地區(qū)域開展水文遙感調(diào)查研究,發(fā)現(xiàn)在水文調(diào)查過(guò)程中充分利用遙感技術(shù)行之有效。

1 研究區(qū)概況

研究區(qū)位于貴州省畢節(jié)市黔西市與大方縣交界處,地理坐標(biāo)東經(jīng)105° 45′~106° 00′,北緯27°00′~27°10′,涉及林泉鎮(zhèn)、洪水鎮(zhèn)、紅林彝族苗族鄉(xiāng)及黃泥塘鎮(zhèn)。面積約為458 km2。區(qū)內(nèi)總體地勢(shì)東南低,西北高,海拔一般在900~1 600 m之間,地貌以中低山丘陵類型為主。氣候主要為亞熱帶季風(fēng)氣候,區(qū)內(nèi)碳酸巖廣布,巖溶發(fā)育。

研究區(qū)構(gòu)造單元位于揚(yáng)子陸塊遵義臺(tái)地織金穹盆構(gòu)造變形區(qū),構(gòu)造樣式主要表現(xiàn)為穹窿構(gòu)造盆地及短軸背向斜;地層從二疊系下統(tǒng)梁山組至第四系均有出露;巖性分布主要有白云巖、灰?guī)r、砂巖、黏土巖等。

研究區(qū)內(nèi)水系發(fā)達(dá),屬長(zhǎng)江流域?yàn)踅担瑓^(qū)內(nèi)主要河流有凹水河、逢水河、西溪河、烏溪河、木柏河等,另有多條小溪流。

2 遙感數(shù)據(jù)源及圖像處理

2.1 遙感數(shù)據(jù)源

遙感技術(shù)是一種比較先進(jìn)的信息采集分析方法,在水文調(diào)查中具有非常高的應(yīng)用價(jià)值。遙感成像方式與常規(guī)物體成像方式不同,在圖像數(shù)據(jù)類型方面也存在顯著的差異。開展遙感水文調(diào)查前,先應(yīng)選擇合理的遙感數(shù)據(jù),然后再基于該類型數(shù)據(jù)選擇合適的波段進(jìn)行解譯。本次遙感數(shù)據(jù)的選用以高分辨率遙感影像GEOEYE-1數(shù)據(jù)為主,參照Spot 5遙感數(shù)據(jù)輔助解譯,根據(jù)數(shù)據(jù)不同的特點(diǎn),互相補(bǔ)充、相互驗(yàn)證,更好地進(jìn)行水文要素解譯。

2.2 遙感圖像的處理

本次遙感解譯選用云覆蓋面積少于5%的GEOEYE-1遙感數(shù)據(jù)、Spot 5遙感數(shù)據(jù),GEOEYE-1遙感數(shù)據(jù)全色波段分辨率為0.41 m,多光譜波段分辨率為1.65 m,SPOT遙感數(shù)據(jù)全色波段分辨率為2.5 m,多光譜波段分辨率為10 m,分別對(duì)選用的GEOEYE-1遙感數(shù)據(jù)、Spot 5遙感數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,包括正射校正、融合、鑲嵌等[4]。本次遙感數(shù)據(jù)正射校正,以1:1萬(wàn)、1:5萬(wàn)DEM為基準(zhǔn),通過(guò)ENVI中校正模型,在1:1萬(wàn)、1:5萬(wàn)DRG上選取田埂交匯處、道路交叉點(diǎn)、河流交叉處、橋梁等控制點(diǎn)進(jìn)行正射校正,有效消除幾何誤差[5]。為使圖像與1:1萬(wàn)、1:5萬(wàn)地形圖精確疊合,在幾何變換中使用的控制點(diǎn)20對(duì),點(diǎn)對(duì)分布均勻排布。

數(shù)據(jù)融合是指將不同類型傳感器或同一傳感器不同數(shù)型的數(shù)據(jù)進(jìn)行空間配準(zhǔn),將各數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)或互補(bǔ)性有機(jī)結(jié)合起來(lái)產(chǎn)生新數(shù)據(jù)的技術(shù)過(guò)程[6]。融合的目的有兩種,一是提高信息的提取精度,要求原始數(shù)據(jù)的處理不得產(chǎn)生光譜扭曲,以利于建立解譯標(biāo)志,減少判讀的不確定因素;二是用于底圖的制作,可以使圖像清晰、色彩鮮艷[7]。以便建立解譯標(biāo)志,提高信息的提取精度,減少判讀的不確定因素。本次對(duì)GEOEYE-1數(shù)據(jù)進(jìn)行均衡化處理及對(duì)比度擴(kuò)展,調(diào)整圖像亮度值分布和增強(qiáng)圖像反差效果,采用多光譜波段的亮度分量I與全色波段PAN進(jìn)行小波變換的融合,得到多個(gè)波段融合后的模擬真彩色的遙感圖像;對(duì)Spot 5數(shù)據(jù)融合采用公式:藍(lán)色波段:PXS1=(2PAN·XS1)/(XS1+XS2);綠色波段:PXS2=(2PAN·XS2)/(XS1+XS2);紅色波段:PXS3=αP+(1-α)XS3。利用上述的公式得到一個(gè)在(XS1+XS2)波段上規(guī)則分布的混合通道進(jìn)行融合。對(duì)不同的波段數(shù)據(jù)進(jìn)行組合,合理選擇不同的波段參數(shù),使影像具有模擬真彩色效果。

搜集到的GEOEYE-1數(shù)據(jù)及Spot 5數(shù)據(jù)覆蓋不全研究區(qū),需要利用ENVI平臺(tái)進(jìn)行鑲嵌。鑲嵌影像時(shí)檢查接邊精度,調(diào)節(jié)色調(diào),對(duì)亮度值進(jìn)行加權(quán)平均處理,設(shè)置影像背景值、勻光、羽化值等參數(shù)后輸出,得到最終成果圖像。

為確保遙感影像精度滿足要求,在影像圖上隨機(jī)抽取不少于15個(gè)點(diǎn)與相應(yīng)的1:1萬(wàn)、1:5萬(wàn)DRG上的對(duì)應(yīng)地物點(diǎn)的對(duì)比幾何位置,求得X坐標(biāo)點(diǎn)位絕對(duì)誤差、Y坐標(biāo)點(diǎn)位絕對(duì)誤差及中誤差。GEOEYE-1數(shù)據(jù)中誤差為2 m,Spot 5數(shù)據(jù)中誤差為3.3 m,根據(jù)《遙感影像地圖制作規(guī)范》,本次影像精度達(dá)到要求。

3 遙感解譯內(nèi)容、方法及遙感影像特征

3.1 遙感解譯內(nèi)容

利用遙感技術(shù)可以獲得地表水體、水系、泉、井、濕地等的清晰圖像信息,通過(guò)地表水的關(guān)聯(lián)情況可分析推斷出地下水的分布情況,研究區(qū)水文要素包括地下水出露點(diǎn)、地下河出入口、溶洞、消水洞、天窗等。遙感技術(shù)在巖溶地下河地理位置、空間展布、長(zhǎng)度等方面研究具有優(yōu)勢(shì)。

3.2 遙感解譯方法

基于高分辨率遙感數(shù)據(jù),參照研究區(qū)地質(zhì)資料、歷史水文資料等,采用目視解譯法,建立解譯標(biāo)志,開展研究區(qū)水文遙感解譯。

斷裂構(gòu)造和巖性特征是影響水文分布的重要因素,先對(duì)區(qū)域內(nèi)的斷裂分布和巖性特征進(jìn)行充分研究,再開展水文解譯。平移斷層可使相鄰水系同步扭曲;規(guī)模較大的斷裂,兩側(cè)水系、地形地貌等景觀特征顯著不同;有的斷裂構(gòu)造導(dǎo)致河流、溝谷呈直線狀展布;碎屑巖分布地區(qū),水系通常呈樹枝狀分布,支流較多;而碳酸巖分布地區(qū),水系相對(duì)不發(fā)育;研究區(qū)夜郎組地層上沖溝、水系較發(fā)育。

從水文參考資料豐富、地質(zhì)研究程度高的區(qū)域開始,從區(qū)域性宏觀解譯逐漸向局部性微觀問(wèn)題研究過(guò)渡,從直觀水文信息提取逐漸向地下水通道判斷過(guò)渡,循序漸進(jìn),逐步深化,反復(fù)解譯,不斷提高對(duì)區(qū)域水文條件的認(rèn)識(shí)。再按照地下河出入口、地下水出露點(diǎn)、溶洞、消水洞等順序解譯。

3.3 遙感影像特征

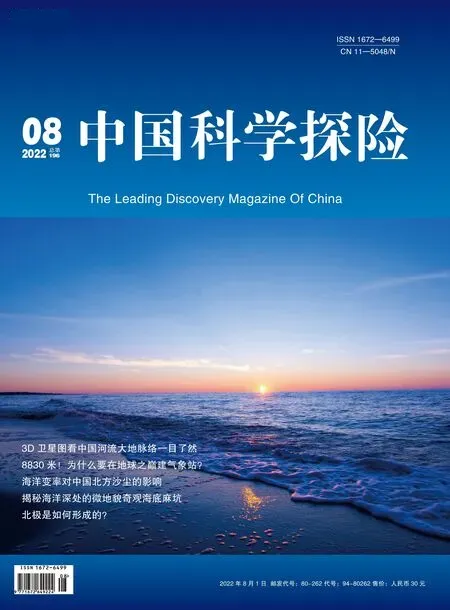

地下水出露點(diǎn)包括泉、井等。在進(jìn)行地下水出露點(diǎn)解譯時(shí),要注意區(qū)分地下水出露點(diǎn)與地表水體(庫(kù)、塘和水田)的影像特征。研究區(qū)地下水出露點(diǎn)在影像上較周圍色調(diào)突出,呈不同飽和度的藍(lán)色調(diào),邊界不規(guī)則,多有自然溝渠伴生(圖1),而庫(kù)、塘邊界清晰,形狀相對(duì)規(guī)則,個(gè)別人工水塘、庫(kù)可見(jiàn)攔水壩,地下水溢出帶多呈條帶狀分布,形成的匯水面較小或幾乎沒(méi)有。水田的影像特征則有比較明顯和規(guī)則的條紋,在高分辨率影像上,小溪溝在影像上清晰可見(jiàn),利用水系追蹤法,對(duì)河溝“追根溯源”,溪溝斷頭處即為地下水出露點(diǎn)。在富水帶規(guī)模較大或者水田位于較高山坡時(shí),指示其上游可能有地下水出露點(diǎn)。

圖1 地下水出露點(diǎn)影像特征

在局部富水帶或小水點(diǎn)和流水形成的溪溝同時(shí)出現(xiàn)時(shí),局部富水帶或小水點(diǎn)就是地下水出露點(diǎn),即泉,規(guī)模大的可能是暗河出口[8]。在只有局部富水帶或小水點(diǎn)時(shí),有兩種可能,一是較小規(guī)模的泉,二是巖溶表層帶形成的水點(diǎn)。在只有小溪溝出現(xiàn)時(shí),其上游起點(diǎn)可能是泉。

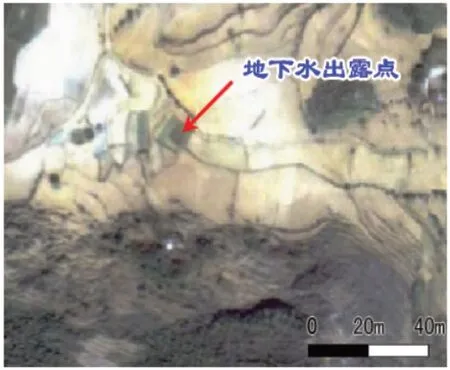

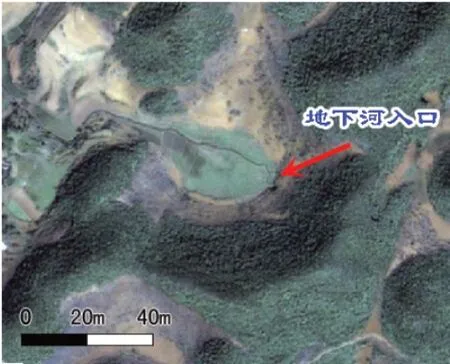

地下河在影像上沒(méi)有直接的解譯標(biāo)志,只能通過(guò)其他水文要素綜合分析推測(cè),它往往與地表水體相連,并有一定的連續(xù)性延伸,在影像上發(fā)現(xiàn)河流中斷后又重新出現(xiàn)(如圖2、3),可以根據(jù)端頭判斷出地下河的出入口,地下河出入口通常出現(xiàn)在巖溶山區(qū)或構(gòu)造發(fā)育的區(qū)域。根據(jù)區(qū)域內(nèi)的地貌及地勢(shì)高低判斷其為地下河入口或出口。遙感影像的宏觀性特點(diǎn),可判斷出地下河地理位置、空間展布、長(zhǎng)度、彎度系數(shù)等特征。

圖2 地下河入口影像特征

圖3 地下河出口影像特征

溶洞是指碳酸巖被含有二氧化碳的流水所溶解、腐蝕而形成的天然洞穴。溶洞在影像上可以看出地勢(shì)較周圍低,呈現(xiàn)不規(guī)則圓形,溶洞附近可追溯到“斷頭”水源(圖4)。

圖4 溶洞影像特征

消水洞又稱無(wú)底洞、落水洞、消洞等,是指流水沿裂隙進(jìn)行溶蝕及坍陷形成的洞穴。在影像上地勢(shì)較周圍低,位于水系的端頭,水流到此掉入消水洞中消失(圖5)。

圖5 消水洞影像特征

開展水文要素解譯時(shí),要注意溶洞和消水洞的區(qū)分,溶洞是形成石灰?guī)r地區(qū)地下水長(zhǎng)期溶蝕的結(jié)果,溶洞里景觀奇異;而消水洞類似于“漏斗”,是地表水流入地下的進(jìn)口,是地表及地下巖溶地貌過(guò)渡的類型。溶洞的規(guī)模通常較消水洞規(guī)模大。消水洞的下方可能是巖石裂隙,也可能是地下河。因此,消水洞是判斷地下河的一種間接解譯標(biāo)志。

地下河天窗是指地下河上方出現(xiàn)了一個(gè)豎直溶洞形成的“窗戶”,因此在天窗呈凹洞狀,且在天窗附近可以尋找到地下河出入口(圖6)。天窗、地下水出露點(diǎn)、消水洞的結(jié)合解譯可推測(cè)地下河走向。

圖6 溶洞影像特征

4 研究區(qū)水文遙感解譯結(jié)果

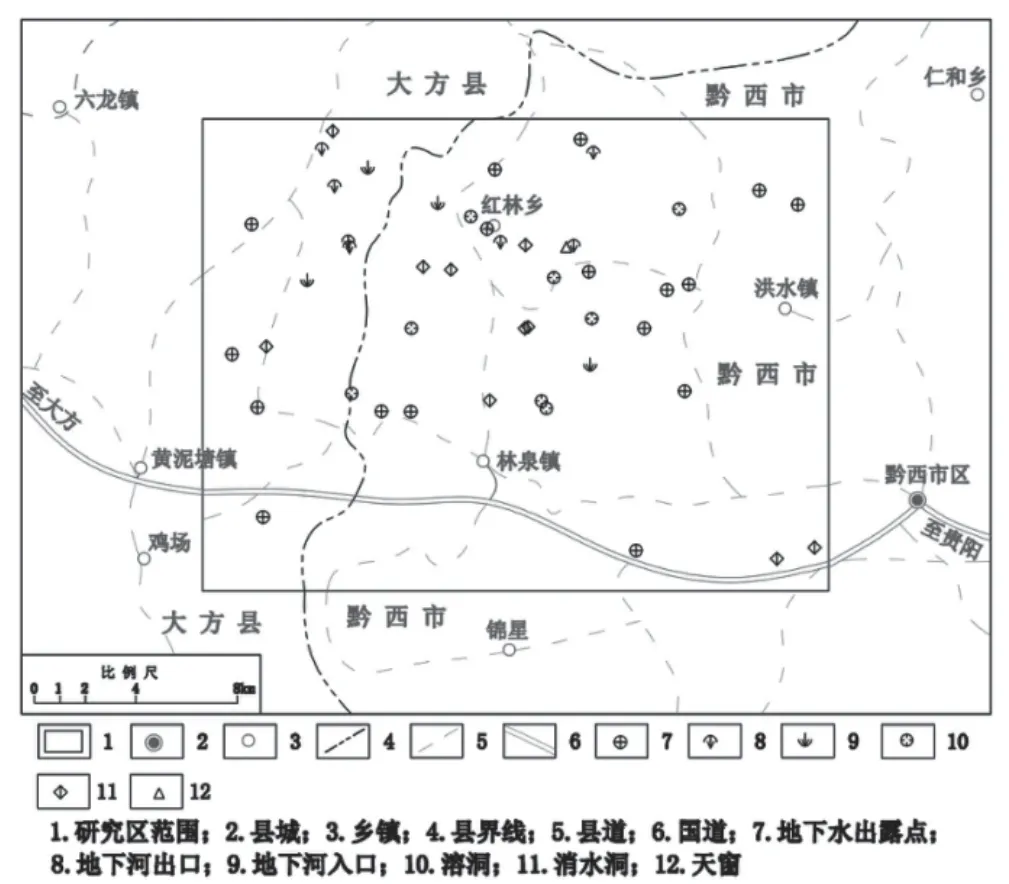

通過(guò)對(duì)研究區(qū)遙感解譯,共解譯地下水出露點(diǎn)18處、呈一定規(guī)律的線性分布;地下河出口7處、入口4處,研究區(qū)地下河以南北走向?yàn)橹鳎蝗芏?處、消水洞11處、天窗1處、分布在地下河出入口附近,見(jiàn)圖7。對(duì)解譯結(jié)果進(jìn)行野外抽樣調(diào)查,發(fā)現(xiàn)與室內(nèi)解譯吻合度較好。

圖7 研究區(qū)交通位置及水文要素分布圖

5 結(jié)語(yǔ)

遙感技術(shù)具有許多無(wú)可替代的優(yōu)勢(shì),其視域?qū)拸V、受地面影響小,特別是高分辨率的影像數(shù)據(jù)通過(guò)色彩、形態(tài)、紋理的變化為水文遙感解譯提供了豐富的信息,在水文調(diào)查中充分應(yīng)用遙感技術(shù),可以極大地提高水文調(diào)查工作的質(zhì)量和效率,幫助研究人員更好地了解研究區(qū)域內(nèi)的水文情況,優(yōu)化水文調(diào)查的方式,完善水文調(diào)查的成果,具有極為廣闊的應(yīng)用前景。