界線類偏瘤型麻風伴結節性紅斑一例

韓丹丹 徐月明

長興縣皮膚病防治院,浙江長興,313100

臨床資料患者,男,31歲,出生于云南。因“眉毛稀疏并面部紅斑1年余 ,注射新冠疫苗后加重1周”就診。患者1年前發現雙側眉毛逐漸脫落,稀疏,繼而出現面部紅斑,無明顯自覺癥狀。未予治療。1周前注射“新冠疫苗”后雙小腿出現紅斑、結節,略感疼痛,于2021年7月8日來本院就診,1周后雙小腿皮損逐漸消退。自發病以來,無勞累及精神緊張、無發熱、四肢關節疼痛等不適。既往體健,3年前攜妻女來本地打工,無煙酒史,否認家族遺傳性疾病及麻風史。

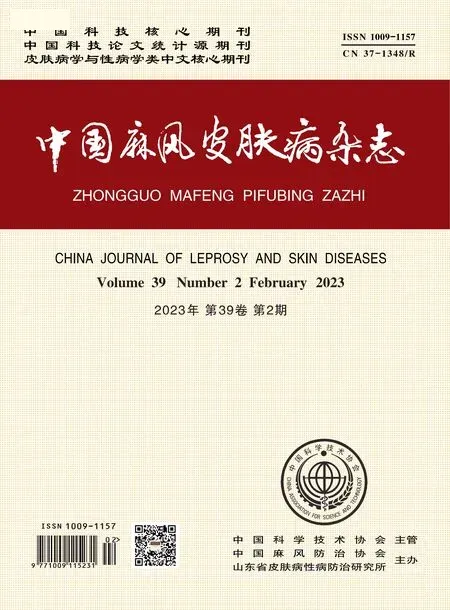

體格檢查:一般情況良好,系統檢查未見異常,全身淋巴結未觸及腫大,外周神經未觸及粗大。皮膚科檢查:面部彌漫性紅斑,多發結節,略有浸潤感,質地略硬,觸、溫、痛覺略減退,雙側眉毛稀疏,拔發試驗陰性,腋毛、陰毛分布正常,無睫狀充血,雙小腿多發水腫性紅斑、結節,大小不一致,最大約7 cm×8 cm,界限欠清,壓痛陽性,皮溫略高,觸、溫覺無明顯異常(圖1),雙側耳大神經、橈神經、尺神經、脛神經、腓總神經支配區域無功能障礙。

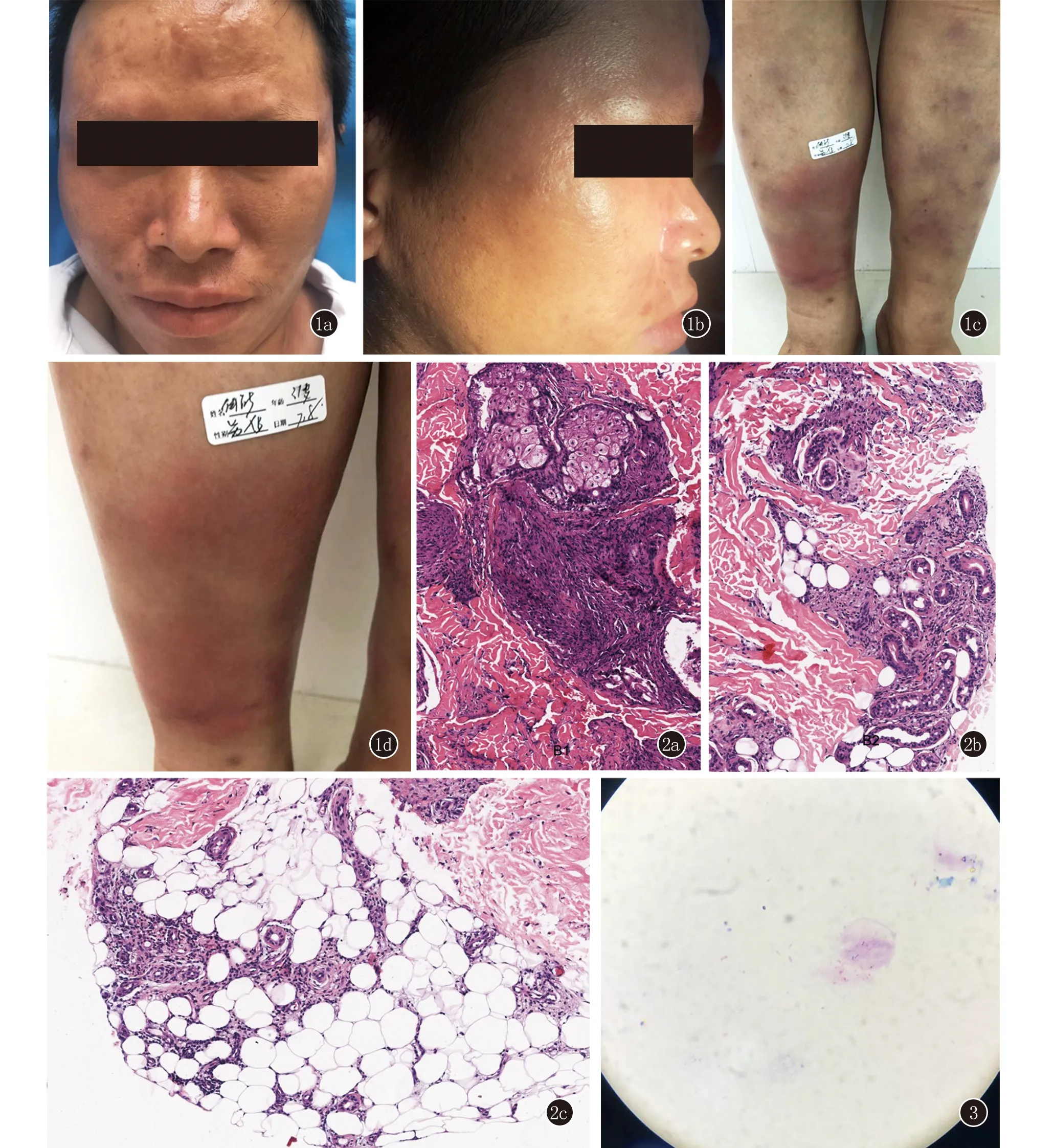

圖1 1a~1d:面部及雙小腿多發水腫性紅斑,結節,雙側眉毛稀疏 圖2 2a、2b:真皮內不規則組織細胞團塊,部分沿神經血管分布可見神經受累,真皮上部組織細胞胞漿呈泡沫狀,可見多核巨細胞(HE,×100);2c:真皮內組織細胞沿血管及附屬器分布,局部脂肪層內可見少量淋巴細胞浸潤,局部紅細胞溢出(HE,×100) 圖3 抗酸桿菌:陽性(抗酸染色,×100)

實驗室檢查:血常規示白細胞10.26×109/L(4~10×109/L),C反應蛋白92 mg/L(0~10 mg/L),免疫球蛋白IgG 20.75 g/L(8~17 g/L),免疫球蛋白IgA 4.34 g/L(0.72~4.29 g/L),免疫球蛋白IgM正常,肝腎功能無明顯異常,人類免疫缺陷病毒抗體(HIV)陰性,梅毒螺旋體非特異性抗體(RPR)、特異性抗體(TPPA)陰性。面部組織病理示:真皮內不規則組織細胞團塊,部分沿神經血管分布可見神經受累,真皮上部組織細胞胞漿呈泡沫狀,可見多核巨細胞。右小腿組織病理:真皮內組織細胞沿血管及附屬器分布,局部脂肪層內可見少量淋巴細胞浸潤,局部紅細胞溢出(圖2)。皮膚組織液涂片抗酸桿菌染色:右耳垂(3+),左眶上(4+),下頜(3+),右小腿(-),BI=2.5(圖3)。皮損組織PCR核酸檢測聯合DNA測序鑒定為麻風桿菌。

結合患者臨床表現和實驗室檢查,診斷為界線類偏瘤型麻風伴結節性紅斑。患者HLA-B*13:01 陽性,為避免發生“氨苯砜綜合征”,故治療給予口服利福平600 mg每月一次(監服),氯法齊明300 mg,每月一次(監服),外加50 mg,每日一次,目前正在隨訪中。

討論BL屬多菌型麻風,易發生神經損害,多數演變為LL,晚期致殘、致畸比例較高。該患者淺感覺障礙出現不明顯,以皮膚、毛發損害為主,極易誤診及漏診,在當前麻風低流行狀態下,臨床醫生對麻風要有足夠的警惕性,盡可能早期診斷避免畸殘的發生。麻風反應是指麻風慢性過程中由于免疫狀態的改變,而突然發生的病情活躍或加劇,根據免疫學特點和癥狀、體征分為Ⅰ型、II型和混合型麻風反應,II型反應又稱麻風結節性紅斑(ENL),即血管炎型或免疫復合物型,主要發生于BL和LL。疫苗可以誘發麻風反應,新冠疫苗誘發尚少見報道,該患者注射預苗后引起了雙小腿結節、紅斑,未有發熱,關節痛等全身癥狀,二周左右紅斑、結節自行消退,是否注射疫苗后引起結節性紅斑樣損害,還是干擾了體內免疫系統造成平衡調節機制紊亂,從而誘發了II型麻風反應還需進一步探討。