巴瑞替尼治療進展期白癜風療效分析

李子航 王 睿 張 昕

解放軍總醫院第一醫學中心皮膚科,北京,100853

白癜風是一種常見的病因不明的色素脫失性疾病。發病機制復雜,尚缺乏安全有效的治療。目前主要治療手段,包括糖皮質激素、鈣調磷酸酶抑制劑和光療,作用十分有限[1-3]。而長期應用糖皮質激素的不良反應,和兒童處于生長發育階段的矛盾,使得家長們對于糖皮質激素(以下簡稱激素)治療的意愿和依從性很低。同時,長期治療、療效不確定性以及頻繁復發,又可嚴重影響患者的生活質量和心理健康[1]。因此,臨床上很有必要探索安全有效的新型藥物。

從自身免疫理論出發,白癜風與斑禿、類風濕性關節炎、特應性皮炎、斑塊型銀屑病等其他自身免疫性疾病存在共同發病機制,即均有IFN-γ的參與,有的甚至涉及CD8+T細胞依賴性細胞因子活性,這為白癜風的治療打開了新思路。比如,包括魯索替尼、巴瑞替尼在內的Janus激酶(Janus kinase,JAK)抑制劑,分別在用于治療斑禿、類風濕性關節炎時出現患者色素脫失斑復色的意外發現[3]。另外,白癜風的光療類型主要是308 nm準分子激光與NB-UVB。二者對比,前者特點是可以對病灶進行選擇性治療,使白斑周圍健康的皮膚免受輻射。對于患兒,308 nm準分子激光還頗具優勢,即不會因在幽閉的NB-UVB治療環境中獨處而恐懼[4]。為研究巴瑞替尼對白癜風治療的療效,我們收集了解放軍總醫院第一醫學中心皮膚科2021年4月至2022年3月因系統激素治療無效或拒絕使用糖皮質激素而接受巴瑞替尼治療,同時自由選擇308 nm準分子激光聯合治療的病例。現將本前瞻性研究的療效評價報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

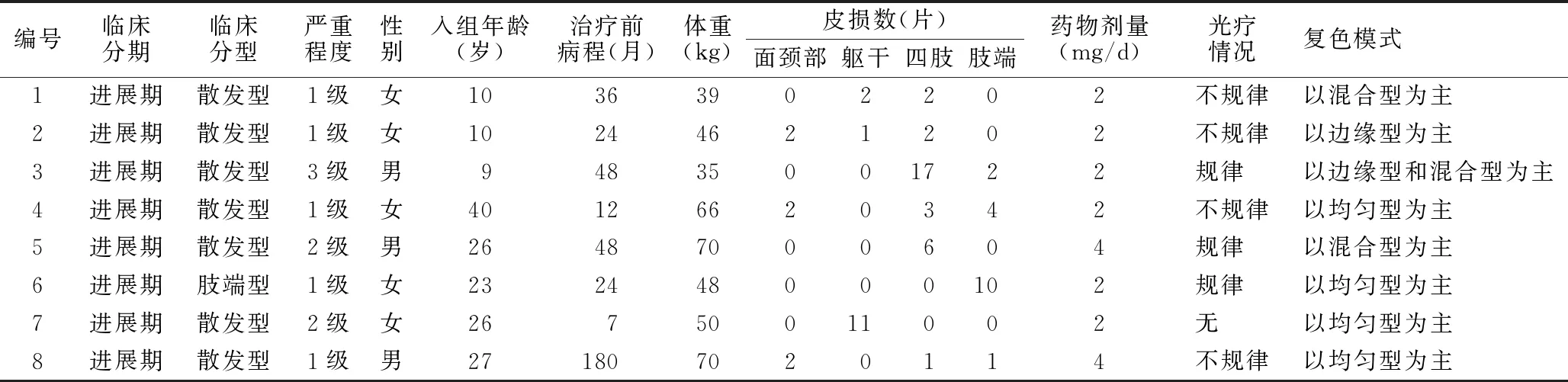

1.1.1 病例選擇 選擇2021年4月至2022年3月,應用系統激素治療方式無效或拒絕使用激素而選擇巴瑞替尼治療滿6個月的白癜風患者作為研究對象。其中,男3例,女5例,年齡范圍為10~40歲,小于12歲的患兒3例,患者平均年齡為21.38歲。治療前病程為7~180個月,平均47.38個月。色素脫失區分布于面頸部、軀干、四肢和肢端,其中面頸部皮損6片,軀干皮損14片,四肢皮損31片,肢端皮損17片。7例患者自由選擇308 nm準分子激光聯合治療。同時,為了療效評價精確,本研究選取的患者,均無家族史,臨床分期均處于進展期,分型以散發型為主。見表1。

表1 巴瑞替尼治療8例白癜風患者臨床資料

1.1.2 納入標準 所有患者均已明確診斷為白癜風;患者曾接受過較長期的系統激素治療,但效果欠佳,或拒絕使用激素;常規檢查提示肝腎功能未見異常;患者同意選擇該治療方法。

1.1.3 排除標準 妊娠期、哺乳期、精神疾患等特殊群體,無法配合治療者;依從性差,未能規律服藥者;罹患梅毒、艾滋病、肝炎以及結核等感染者;患有其他嚴重系統疾病者。

1.2 方法

1.2.1 治療方法 巴瑞替尼片(LillydelCaribe,Inc,批準文號:H20190039)2 mg日1次口服(若體重≥70 kg者,則調整為4 mg),以及自由選擇308 nm準分子激光2~3次/周(其中4例患者接受“不規律”光療當地疫情受影響時曾暫停光療,無疫情期間,保持最少2次/周。部分患者無法追溯具體光療停用時間;3例患者接受“規律”光療,保持2~3次/周;僅有1例病例未使用光療),并輔以心理緩解、合理睡眠、營養膳食的建議。

1.2.2 觀察指標 采用前瞻性分析的方法,對該8例患者的專科病歷、圖片資料、實驗室檢查結果進行分析。臨床分期、分型以及嚴重程度評級參考中國中西醫結合學會的《白癜風診療共識(2021版)》[5]。患者每月復診1次,治療3個月、6個月后判定療效。所有患者療效評價由2位醫師共同完成,療效判定依據為《白癜風臨床分型及療效標準》[6]。

1.2.3 統計學方法 應用SPSS 26.0統計軟件進行統計分析,各組比較采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

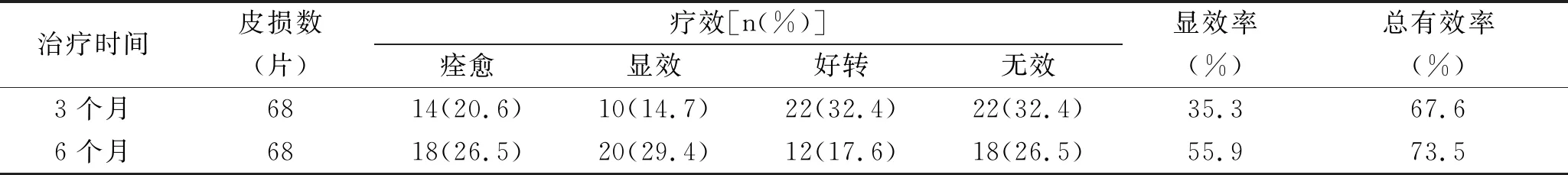

2.1 不同時間節點療效評價 經過3、6個月治療后,顯效率分別為35.3%、55.9%,總有效率分別為67.6%、73.5%。經卡方檢驗分析,顯效率6個月優于3個月,差異有統計學意義(χ2=5.810,P<0.05)。但總有效率比較,差異無統計學意義(χ2=0.567,P>0.05)。見表2。

表2 不同治療時間靶皮損療效比較

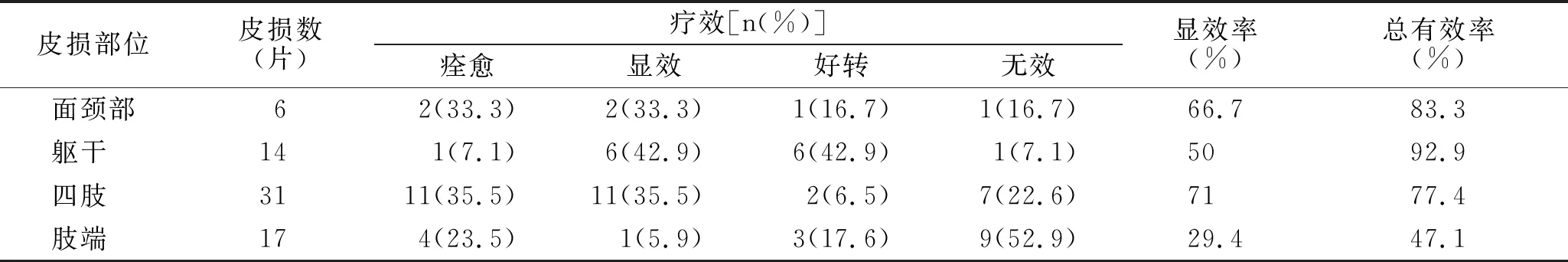

2.2 不同部位靶皮損療效評價 治療6個月后,面頸部、軀干、四肢、肢端的皮損顯效率分別為66.7%、50.0%、71.0%、29.4%,總有效率分別為83.3%、92.9%、77.4%、47.1%,即不同治療部位的顯效率高低依次為:四肢>面頸部>軀干>肢端,總有效率高低依次為:軀干>面頸部>四肢>肢端。經卡方檢驗分析,肢端療效低于軀干(顯效率χ2=1.372,P>0.05,總有效率χ2=7.369,P<0.01)和四肢療效(顯效率χ2=7.704,P<0.01,總有效率χ2=4.554,P<0.05)療效。見表3。

表3 不同部位治療6個月靶皮損療效比較

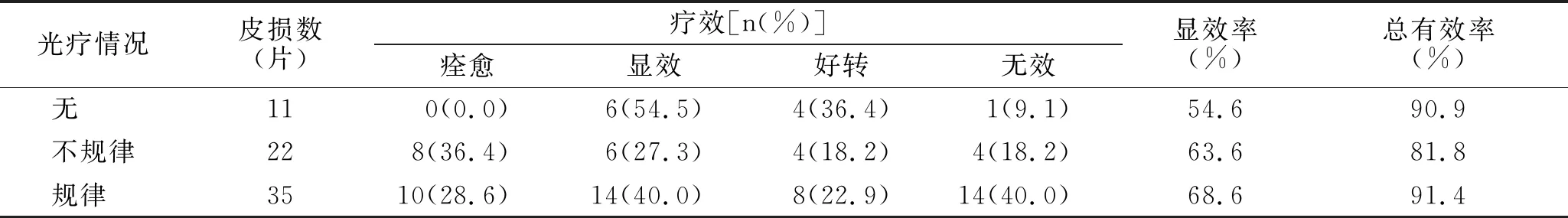

2.3 不同光療情況靶皮損療效評價 巴瑞替尼單用、聯用不規律光療、聯用規律光療,治療6個月后皮損顯效率分別為54.6%、63.6%、68.6%,總有效率分別為90.9%、81.8%、91.4%。經卡方檢驗分析,3種光療分類療效差異均無統計學意義(顯效率χ2=0.724,P>0.05,總有效率χ2=1.221,P>0.05)。見表4。

表4 聯用光療治療6個月靶皮損療效比較

2.4 不良反應 所有受試者治療后的血、尿常規以及肝、腎功能檢查均未見異常。隨訪期間,僅有2例出現輕度腹瀉,未出現痤瘡、頭痛、乏力、體重增加、肥胖等其他不良反應。

3 討論

白癜風是一種獲得性自身免疫性疾病,其特征是由黑素細胞破壞引起的白斑、白發。累及全球0.5%~2%的成人和兒童[3,7,8]。它是多因素相互作用的結果,但具體發病機制尚不明確。其中,自身免疫理論被廣泛認可[2]。目前認為,白癜風發病過程中,干擾素(interferon,IFN)-γ與細胞表面受體結合,通過下游JAK1和JAK2配對的激酶激活JAK/轉錄激活子(activators of transcription,STAT)1通路,導致STAT1的磷酸化,從而啟動IFN-γ依賴性基因,包括C-X-C基序趨化因子配體(C-X-C motif chemokine ligand,CXCL)9和CXCL10的轉錄。二者募集自身反應性CD8+T細胞進入皮膚,攻擊黑素細胞,導致色素脫失[3,7-9]。

傳統治療手段主要有糖皮質激素、鈣調神經磷酸酶抑制劑和光療,但療效有限甚至不穩定[3]。其中,不容忽視的是,糖皮質激素是一把雙刃劍,長期應用可能出現不良反應,如抑制生長發育、高脂血癥、肥胖、痤瘡等。考慮到兒童尚處于生長發育階段,家長們往往拒絕使用激素。作為毀容性疾病,白癜風也嚴重影響兒童的心理健康與社交活動,甚至引起抑郁和焦慮[10]。研究報道,小劑量激素沖擊治療的進展型白癜風患兒,停止該治療1年內約有1/3復發[4]。因此,在白癜風治療上,急需安全有效而穩定的新型藥物。

JAK為胞質酪氨酸激酶家族,關鍵成員包括JAK1、JAK2、JAK3和TYK2[3]。鑒于自身免疫理論中JAK1和JAK2在JAK/STAT途徑的作用,巴瑞替尼作為JAK1/2抑制劑可靶向阻斷IFN-γ信號,有助于白斑復色。目前已有報道魯索替尼(JAK1/2抑制劑)顯著降低患者血清中CXCL10的水平,并抑制IFN信號通路。托法替尼(JAK1/3抑制劑)受試者中也觀察到CXCL9、CXCL10水平下降以及CD8+T細胞數量減少[8]。同時,在小鼠白癜風模型中,中和IFN-γ抗體可阻斷CD8+T細胞數量積累與病灶脫色[3]。說明了IFN-γ和相關趨化因子CXCL10參與白癜風的發病機制,可能維持著破壞黑素細胞的炎癥過程。另外,黑素細胞的病理性破壞和黑素合成的減少是白癜風發病和發展的主要特征。董潔等探討了巴瑞替尼在體外調節黑素細胞損傷模型的機制,即對于高劑量UVB(150 mJ/cm2)照射健康男性包皮標本24 h制作的黑素細胞損傷模型,在應用巴瑞替尼干預后,發現促進了酪氨酸酶活性,并提高了黑素的含量,以及黑素生成相關基因酪氨酸酶、酪氨酸酶相關蛋白-1的mRNA水平[11]。所以,巴瑞替尼在治療白癜風的機制上,至少存在2個方向的可能。一是抵抗損傷,阻斷JAK/STAT1介導的IFN-γ信號,進而降低相關趨化因子CXCL9、CXCL10的水平,延緩疾病的進展。二是增加色素,從mRNA水平上增加黑素生成相關基因的轉錄,從蛋白水平上促進酪氨酸酶活性,以提供更多的黑素。總之,JAK抑制劑治療白癜風有一定的理論基礎,是目前最具前景的藥物[1]。

在本研究中,巴瑞替尼治療3、6個月的療效評估,顯效率有統計學差異,而總有效率無統計學差異,可能說明前3個月治療為無效的白斑,再繼續治療3個月后,療效也難以有所突破。但治療3個月后療效為好轉的白斑,在延長治療后卻有可能提高至顯效,乃至痊愈。Cabrera等[12]分析過579例白癜風患者接受NB-UVB長療程的療效,認為初始治療復色情況可預測長期治療的療效。總體與前人研究一致。本研究不同治療時間顯效率與總有效率在統計學上的區別,提示患者接受巴瑞替尼治療前3個月治療反應最佳,后3個月對藥物敏感性較差,但仍有效。6個月后是否需要繼續延長治療時間,尚需大樣本研究明確藥物反應平臺期出現的時間。

此外,發病部位也是白癜風治療療效的影響因素。前人發現,面頸部療效最好,軀干、四肢次之,肢端最差[1,4,10]。本研究中,治療6個月的患者,肢端的療效低于軀干(總有效率χ2=7.369,P<0.01)和四肢(顯效率χ2=7.704,P<0.01, 總有效率χ2=4.554,P<0.05)的療效。與既往研究類似,肢端仍是療效最差的部位,可能與該部位黑素細胞受損較難恢復有關。面頸部與其他部位相比,無統計學差異,可能與本研究樣本量小,尤其面頸部的白斑數量偏少有關。

聯合光療可能提高JAK抑制劑治療白癜風的療效[1,2]。有研究發現聯用UN-UVB光療或日曬療效更好,認為在JAK抑制劑抑制IFN-γ信號的同時,調節作用也需要光照刺激黑素細胞再生,使表皮色素形成[8]。也有學者強調,治療白癜風需要針對不同發病機理進行多模式聯用[1]。本研究中,有7例患者聯用308 nm準分子激光治療。按不同光療分類情況進行療效評價,發現顯效率與總有效率均無統計學差異。考慮本研究樣本量有限,我們推測308 nm準分子激光治療作為本研究的混雜因素影響很可能存在,但是偏小。光療也可能通過刺激黑素細胞再生提高了巴瑞替尼的療效。

同時,我們也發現了未成年人應用巴瑞替尼的潛在臨床價值。3例患兒在治療6個月后,除了肢端和踝關節無效,其他部位患處均有不同程度的復色,包括嚴重程度為3級的患兒。復色模式以邊緣型和混合型為主,未見嚴重不良反應。治療的有效性、安全性以及依從性均得到了保障,極大緩解了家長們的擔憂。

綜上所述,巴瑞替尼很可能為治療進展期白癜風安全、有效的手段,其療效受治療時間、皮損部位的影響。基于本研究局限性,仍需大型長期的、對照的、前瞻性臨床研究來提供更多的循證醫學證據,以進一步探究巴瑞替尼治療白癜風的療效與安全性,尤其是未成年病例。