海面大氣折射對雷達跟蹤掠海飛行目標的影響分析

中國人民解放軍63889部隊 任典元 羅軍 宋余愷 任飛龍

精密測量雷達跟蹤掠海飛行小目標時,由復雜海情導致的大氣折射對雷達跟蹤目標有較大的影響。結合實際任務,分析了引起超折射和大氣波導現象的氣象條件和雷達條件,給出了雷達在不同大氣折射類型下的探測距離計算公式,揭示了某任務中雷達超視距檢測到目標和干擾的機理。

精密測量雷達在海面環境工作時,受復雜海情的影響,其電波傳播環境與內陸靶場有很大差異,通常的電波傳播修正模型不再適用。尤其是靠近海面的大氣層空間內,海水與大氣的交互作用大氣結構變化更加劇烈,電磁波的傳播會偏離原來的軌道向海面彎折,使得雷達能夠超視距探測目標。當彎折到一定程度,還會發生大氣波導傳播現象,引發雷達探測盲區的問題[1]。實際試驗任務中,雷達保障人員難以及時獲取試驗區域的海情預報和氣象條件,不能針對掠海飛行目標做出準確的跟蹤預案,當出現超視距探測現象后,操作手做出誤判的概率很大,增大了任務保障難度。本文基于單脈沖測量跟蹤雷達的測角原理和電波傳播模型,研究超折射和大氣波導對雷達跟蹤掠海飛行目標的影響。

文章共分4部分:第2節分析了超折射和大氣波導的形成條件及對雷達探測距離的影響;第3節結合實際任務分析了大氣折射對雷達跟蹤掠海飛行小目標的影響;第4節對文章進行了總結歸納,并明確了下一步的研究方向。

1 大氣折射對雷達探測距離的影響

1.1 大氣折射

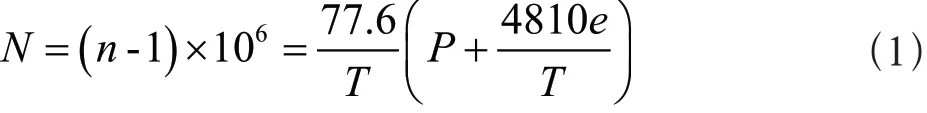

雷達發出的電磁波在對流層內傳播時,受大氣環境中散射、吸收和折射的影響,傳播速度發生變化。對于100GHz以內的電磁波,大氣折射是影響傳播的主要因素。由于大氣層在不同氣象條件下呈現不同的介電性質,導致電磁波的傳播速度發生變化,從而產生了折射現象。通常用大氣折射指數n表征電磁波的大氣折射效應,由于大氣折射指數n接近1,其值的變化較為小,通常用大氣折射率N來表示更為方便計算,如式(1)所示:

其中T為大氣溫度(K),P為大氣壓強(hPa),e為水汽壓(hPa)。

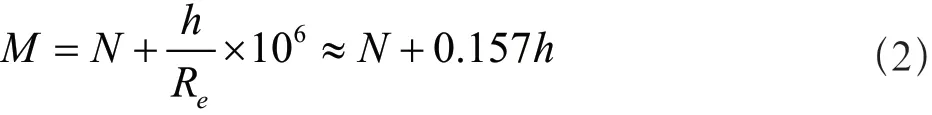

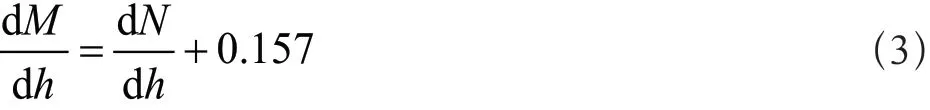

在實際應用中,飛行目標往往距離雷達較遠,處理大氣折射時就必須要考慮地球曲率的影響因素。因此,通常用大氣修正折射率M代替大氣折射率N,用公式(2)進行計算:

其中 Re= 6.371 × 106m 為地球平均半徑,h為海拔高度(m)。公式(2)對h求導,得大氣折射率梯度,可表示為如式(3)所示:

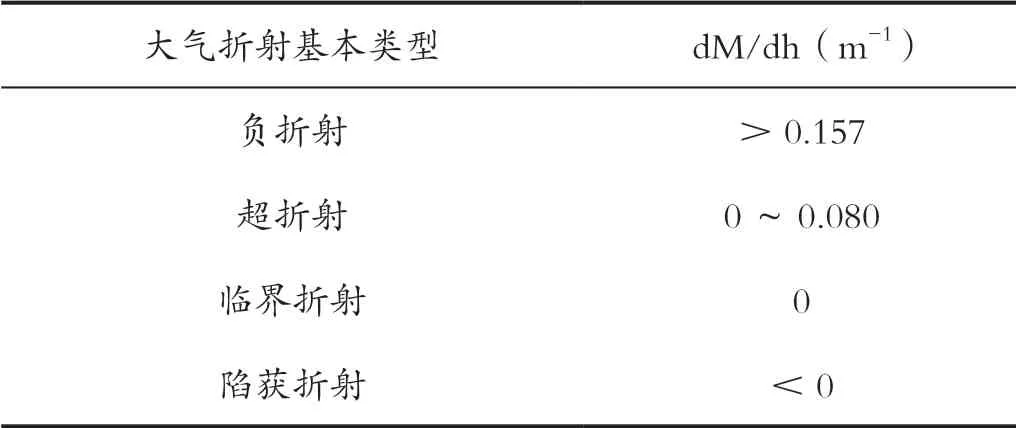

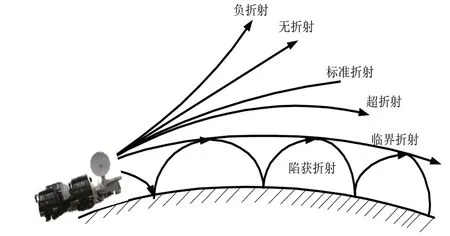

不同大氣折射條件下,大氣折射率梯度對電磁波傳播的影響是不同的,如表1和圖1所示。當大氣折射率梯度大于0.157時,即電磁波的傳播軌跡向大氣層彎折,這種情況較為少見,在跟蹤海面目標時不予考慮;當大氣折射率梯度小于0.157時,電磁波的傳播彎向地面,當折射率梯度在0~0.080時,發生電磁波超折射現象,雷達探測距離增大,甚至超出雷達直視距離。當折射率梯度小于0時,電磁波彎曲曲率大于地球平均半徑,電磁波的傳播方向將折向地面,發生陷獲折射,形成大氣波導傳播[2,3]。

表1 大氣折射類型與折射率梯度的關系Tab.1 The relationship between type of atmospheric refraction and refractive index gradient

圖1 大氣折射類型Fig.1 The type of atmospheric refraction

1.2 大氣波導形成條件

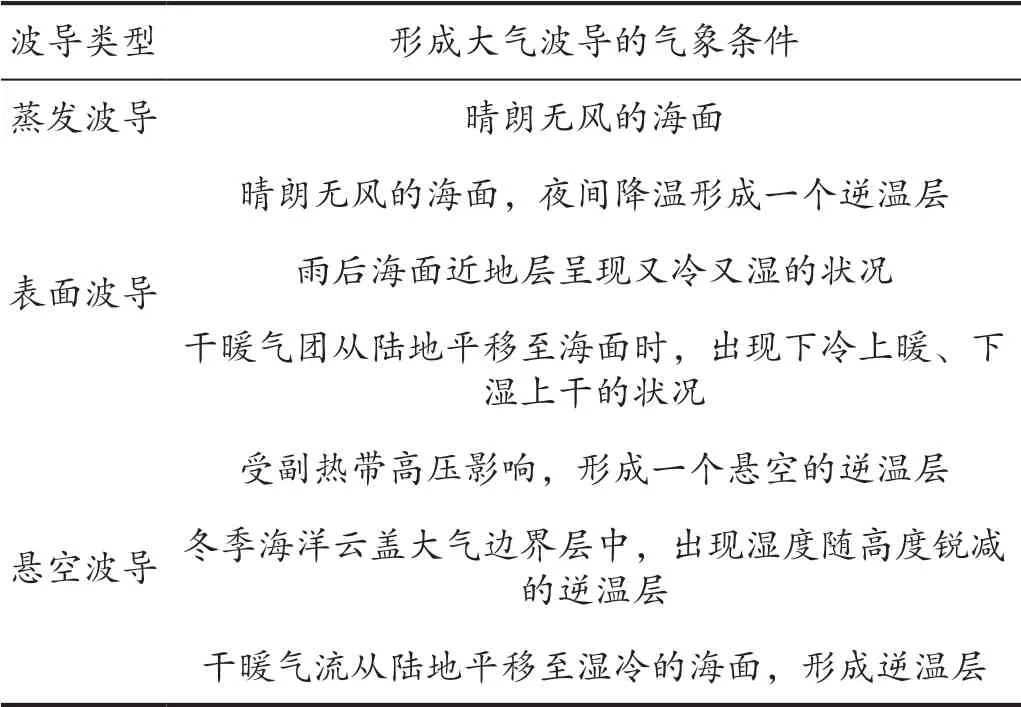

在海面大氣環境中,大氣波導主要有3種類型:表面波導、蒸發波導和懸空波導。表面波導的下界與海面相連,一般發生在300m高度以下的大氣層中。通常發生在晴朗的天氣條件里,此時,低層大氣存在穩定的逆溫層,濕度隨高度降低,波導頂層的大氣折射率小于地面的大氣折射率,易于形成表面波導,發生概率大約為25%。蒸發波導實際是一種較特殊的表面波導,一般發生在40m高度以下的海面大氣中,并且隨著海域維度的升高而遞減,據統計全球海域近海面蒸發波導發生概率高達80%。懸空波導發生的概率很小,對電磁波傳播的影響較小,通常僅研究蒸發波導和表面波導。如表2所示為海洋環境下,形成大氣波導的氣象條件[1]。

表2 海洋環境下形成大氣波導的氣象條件Tab.2 Meteorological conditions for the formation of atmospheric waveguides in the marine environment

海面存在大氣波導并不能一定發生電磁波的大氣波導傳播,大氣波導能否將電磁波陷獲在波導層內傳播還取決于電磁波的波長、雷達與大氣波導的相對位置以及天線的仰角。

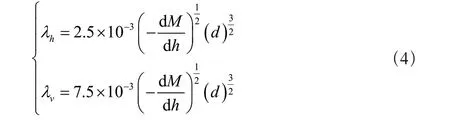

根據對流層折射的模理論,在大氣波導中傳播的電磁波波長與大氣波導厚度及大氣折射率梯度三者滿足一定的關系。波導中陷獲傳播的電磁波截止波長可以如式(4)得出:

其中,hλ為波導超視距傳播的水平極化波的截止波長,vλ為垂直極化波的截止波長。dM/dh為大氣波導層的大氣折射率梯度,表征了波導強度,d為波導厚度。可以看出,波導強度越大,波導厚度越厚,大氣波導的截止波長就越大,即越容易使雷達發出的電磁波陷獲于大氣波導內。

陷獲角是指在特定的大氣參數條件下,電磁波能被大氣波導陷獲的最大發射仰角,只有雷達天線仰角小于陷獲角的電磁波才可能實現大氣波導傳播,相關表達式如公式(5)所示。陷獲角與波導強度呈正比變化,但通常不超過1°,波導強度越強,電磁波實現波導傳播的發射仰角范圍也就越廣[1]。

由以上分析可知,要形成電磁波的大氣波導傳播需要具備以下4個條件[1]:

(1)近海面要形成大氣波導;

(2)電磁波的波長要小于大氣波導截至波長;

(3)雷達所在的位置位于波導層內;

(4)雷達天線仰角要小于陷獲角。

1.3 超折射和大氣波導對雷達探測距離的影響

在大氣折射條件下,雷達對目標的探測直視距離用公式(6)計算:

其中,Re為等效地球半徑,R為實際地球曲率半徑,H1和H2分別為雷達架設高度和目標飛行高度,系數k為大氣折射率梯度dn/dh的函數,如式(7)所示。

通常計算雷達視距時,大氣折射率梯度dn/dh采用標準大氣折射梯度值-0.039N/m,系數k值為4/3。當發生超折射現象后,大氣折射率梯度dn/dh在-0.157~-0.077范圍內,由公式(6)可知,雷達的視距要比標準大氣折射條件時大。因此應根據探空儀測量的氣象數據和公式(1)得出準確的數值,再對等效地球半徑Re進行修正。

當雷達發出的電磁波陷獲在大氣波導層內時,對于雷達探測目標會產生兩者影響:(1)當目標飛行高度大于大氣波導高度,不在大氣波導層時,由于雷達發出的電磁波陷獲于波導內傳播,形成了雷達探測盲區,無法及時探測到目標,增大了防低空突防的難度;(2)當雷達和目標都在大氣波導層內時,雷達探測距離增大,如果能夠根據氣象數據計算出雷達最大探測距離,就可以準確掌握雷達加高壓探測目標的時間,先敵捕獲目標,又不至于過早暴露自己[4]。

2 實際任務分析

2.1 大氣折射引起的超視距檢測到干擾信號

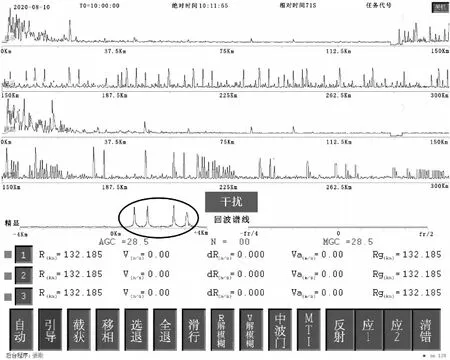

本次試驗,某精密測量雷達第一次跟蹤掠海飛行小目標,低仰角工作時海面大氣折射、多徑效應和海雜波對雷達跟蹤搜索目標有不同程度的影響。根據參試前分析,雷達在視距(108km)之外檢測不到干擾和目標。但試驗中,雷達在目標距離134km處受到干擾,在距離124km處檢測到了導彈目標。根據參試前分析得出的結論,當導彈飛行高度為500m時,雷達與其直視距離為108km,但01#號導彈第一圈進入對抗區后134km時,雷達就受到干擾,如圖2所示。

圖2 雷達超視距檢測干擾的A顯畫面Fig.2 The display of radar over-the-horizon detection interference in monitor A

按照標準折射臨界值-0.077計算,雷達與導彈直視距離為132km,小于試驗中雷達檢測到干擾信號的距離,精密測量雷達的電磁波傳播超出了標準折射的范圍;另外,雷達沒有超遠距離檢測干擾和目標,也沒有出現未檢測到任何干擾的情況,不具備陷獲折射的特征。因此,經分析認為精密測量雷達的電磁波傳播發生了超折射。當折射率梯度在-0.157~-0.077之間時,電磁波發生超折射。由于不具備探空儀和微波折射率儀等儀器,沒有獲取試驗時大氣折射率數據,根據試驗結果推算出系數k應為2.05,代入公式(6)得到如式(8)所示:

當電磁波發生超折射時,雷達不僅能夠超視距檢測到干擾信號,如果雷達威力足夠大,還有可能檢測到目標。

2.2 電磁波陷獲折射導致艦載雷達未發現目標

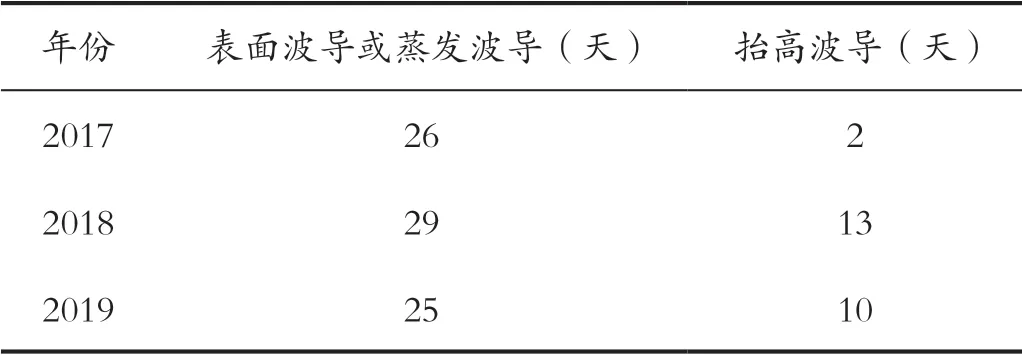

本次試驗任務中艦載雷達發射電磁波,但未受到01#導彈的干擾,也沒有發現目標。如表3所示為試驗海區2017~2019年8月份大氣波導的統計數據,8月份是大氣波導產生的高頻月份。表面波導和蒸汽波導厚度通常為幾十米,抬升波導的下層也在幾十米海拔以上,而精密測量雷達天線高度為16.3m,導彈的飛行高度為500m,兩者不會處于同一大氣波導,因此精密測量雷達沒有發生電磁波陷獲折射。艦載雷達遇到的現象可能因為艦載雷達的電磁波陷獲在大氣波導中,而導彈沒有在大氣波導中飛行。

表3 試驗海區2017~2019年8月份大氣波導產生天數統計Tab.3 Statistics of the number of days of atmospheric waveguide generation in the experimental sea area from 2017 to August 2019

3 結語

本文結合實際任務分析了大氣折射對雷達跟蹤掠海飛行小目標的影響。大氣波導的形成有利于雷達對目標進行超視距探測,及早的采取應對措施,但也可能使雷達探測出現大面積盲區,對操作手判斷捕獲目標帶來一定的挑戰。然而,產生大氣波導的影響因素很多,往往難以精確的修正因大氣折射導致的斜距、角度和速度的誤差。當目標掠海飛行時,多徑效應和海雜波對雷達跟蹤目標的影響也很大。深入研究復雜海情下對掠海飛行小目標的跟蹤是岸基和艦載雷達操作手的一個研究趨勢。

引用

[1]許金菊.大氣波導中電磁波傳播及雷達回波作用機制研究[D].青島:中國海洋大學,2012.

[2]霍亞璽.基于聲波擾動蒸發波導的超視距雷達目標隱身方法探究[D].西安:西安電子科技大學,2017.

[3]趙小龍.電磁波在大氣波導環境中的傳播特性及其應用研究[D].西安:西安電子科技大學,2008.

[4]姚洪濱,王桂軍.大氣波導對艦載雷達探測距離的影響[J].雷達與對抗,2005(1):5-7+16.