西和縣羊產業發展現狀及建議

鄭亞軍,姚江成,竇勤文,任寶佳,石芳權

(西和縣畜牧獸醫站,甘肅 西和 742100)

牧業是農業的重要組成部分,它的發展不僅有利于優化資源配置、增加農民收入、穩定農村經濟,而且在改善居民飲食和營養結構、提高人民生活水平方面發揮著重要作用[1]。西和縣地處甘肅南部,氣候濕潤,四季分明,適合畜禽生長。近年來,西和縣不斷調結構、強基礎、延鏈條,全方位推動畜牧養殖產業提質增效、轉型升級。本文對2017—2021年西和縣畜牧獸醫年度統計資料進行了收集、總結與分析,旨在對全縣養羊產業現狀與發展形勢進行全面研判。

1 調查方法

制定調查問卷,走訪部分養羊場、養羊大戶,調查2017—2021年西和縣肉羊產業發展情況、市場銷售及經濟效益等,對調查數據進行歸納、總結與分析,并針對問題提出意見建議。

2 調查結果

2.1 養羊業現狀

2.1.1 品種結構 均為自繁自養,無種羊繁育場。綿羊以小尾寒羊、無角陶賽特等為主,占羊只飼養量的70%左右;山羊以波爾絨山羊等為主,占羊只飼養量的30%左右。

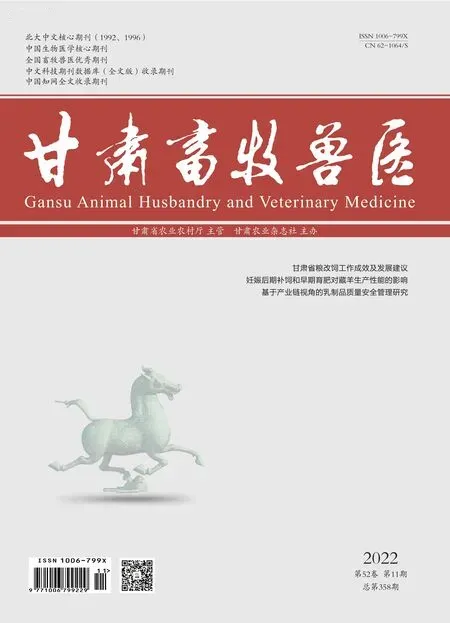

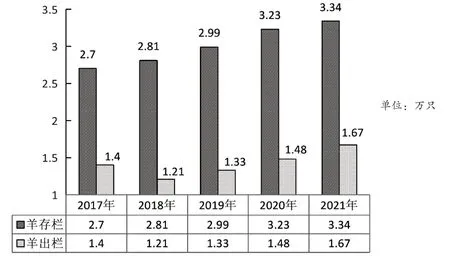

2.1.2 養殖數量 從西和縣2017—2021年肉羊飼養量統計圖(圖1)來看,羊養殖規模總體較小,但存欄量穩中有增。肉羊存欄量由2017年的2.7萬只增長至2021年的3.34萬只,增幅23.7%,出欄量由2017年的1.4萬只增長至2021年的1.67萬只,增幅19.29%,羊產業呈現出健康發展態勢。羊是發展草食畜牧業的主要畜種之一,養羊業在促進畜牧業發展和農民增收中起著極其重要的作用,由于養殖成本較低,建舍容易,因此多年來從事養羊產業的農戶較多。從綿羊和山羊飼養比例變化來看(圖2),2017—2018年綿羊養殖占據2/3以上的市場,近年來兩者差距逐漸減小,山羊養殖比例從2017年的25.92%提高到2021年的39.22%,山羊產業發展呈現出優勢。

圖1 2017—2021年西和縣肉羊飼養量

圖2 2017—2021年西和縣綿羊、山羊存欄量

2.2 養殖模式

2.2.1 家庭分散小規模經營模式 特點是飼養規模小,養羊規模20只以下,是一種傳統飼養模式,存在飼養方式、技術落后等問題。調查顯示,該飼養模式占比逐年減少。

2.2.2 適度規模經營模式 特點是以家庭為經營單位,養羊數量為20~100只,這種養殖方式既具有散戶飼養的靈活性,又有規模性與專業性[2],但存在飼養技術落后、專業化程度不高等問題。調查顯示,這種模式在西和縣養羊業中占有一定比例,是全縣養羊業發展的主要方向之一。

2.2.3 規模化養殖模式 養殖數量為100只以上,通過對飼養技術、養殖成本、勞動投入、養殖設備等生產要素的加大投入以及合理配置,實現效益最大化。目前西和縣肉羊規模養殖占比較小,且整體水平低,在現代畜牧業中還不具備發展優勢。

2.3 疫病防控

西和縣畜牧獸醫站及其所屬單位動物疫病預防控制中心、動物衛生監督所為動物防疫責任部門。全縣20個鄉(鎮)、384個行政村,設立鄉鎮畜牧獸醫站20個,作為縣畜牧獸醫站的派出單位,主要承擔畜牧技術推廣及動物防疫工作,共設有村級防疫員500名。每年投入大量人力、物力和財力進行羊疫病防控工作,按時接種疫苗,預防羊小反芻獸疫、羊痘、羊快疫、羊腸毒血癥、羊猝疽、羊黑疫、羔羊痢疾等疾病,提高羊群免疫力,增強羊群體質。2017—2021年西和縣羊口蹄疫、小反芻獸等強制免疫密度均達到90%以上,群體免疫抗體合格率保持在70%以上,近5年來未發生過重大動物疫情。

2.4 糞污處理及利用

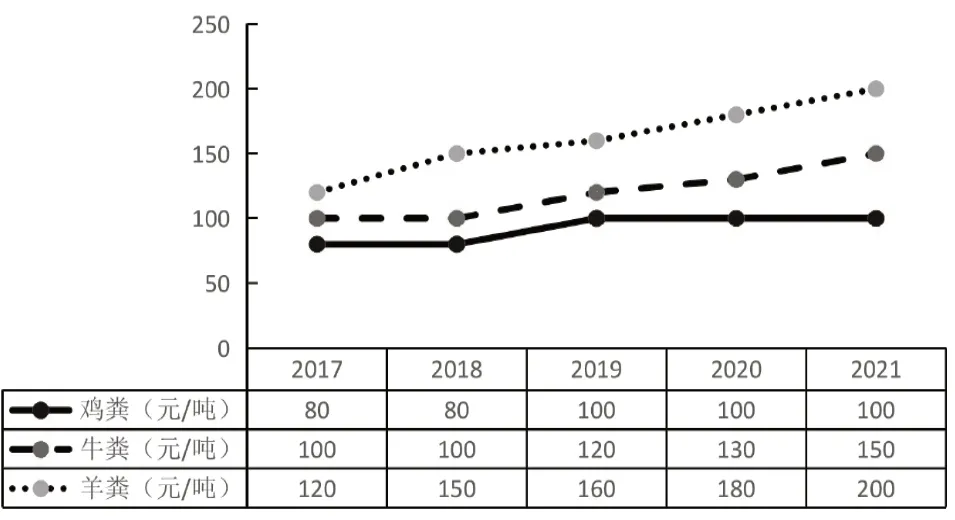

研究表明,將畜禽糞便轉化為肥料,可以節省近35%的化肥使用,起到改善土壤的作用[3]。調查顯示,2017—2021年西和縣畜禽糞便市場價格不斷攀升,其中羊糞的市場需求及價格漲幅最高(圖3),將羊糞腐熟作為有機肥使用能夠減輕畜禽糞便對環境的污染,有利于農業生產向著綠色、環保、可持續方向發展。

圖3 2017—2021年西和縣畜禽糞便價格

3 存在的主要問題

3.1 養殖規模小,飼養管理粗放

西和縣養羊200只以上羊養殖場(合作社)為19家,從目前情況來看,不論是規模化養殖場,還是散養戶,都沒有真正擺脫粗放式養殖模式,科技含量低,管理粗放,畜禽個體生產水平低,限制了畜牧業的快速發展。

3.2 畜牧業基礎設施建設薄弱

盡管西和縣養殖業規模化進程不斷加快,但從整體來看,養羊基礎舍飼最為薄弱,幾乎80%的養殖戶生產設施簡陋,圈舍的布局、保溫、采光、面積等設計不科學,存在養殖設備落后、部分設施不配套等現象。同時,全縣飼料工業體系、產品加工與貯運體系、流通體系等與其他發達地區相比,還有很大差距,從而影響了羊產業的發展。

3.3 動物疫病風險加大

動物疫病是阻礙畜牧業發展的主要因素之一,規模養殖場(戶)防疫制度健全,家庭分散經營散戶養殖普遍缺乏科學的免疫、消毒、驅蟲等措施。此外,近年來便利的交通條件使西和縣畜禽及其產品交易更頻繁,為羊產業的發展既帶來了機遇,又增加了疫病的傳入風險和控制難度,也給畜牧業的健康發展帶來了一定影響。

3.4 資金投入不足,產業化水平低

資金是保證養殖企業和養殖戶正常生產運營的基礎。調查顯示,西和縣大多數養殖戶對發展羊產業的愿望非常迫切,有超過60%的養羊場(戶)想繼續擴大規模,但主要原因是受資金限制,缺乏優良的公羊品種和好的基礎母羊,養羊經濟效益低下,產業發展規模受阻。

4 發展建議

4.1 轉變傳統養殖思維,推動養羊產業快速發展

近年來,畜牧業發展正在向集約化、標準化、規模化方向轉變,迫切需要解決設施設備投入不足、科學管理不到位等問題。因此,要大力發展養羊產業,首先要轉變農民傳統養殖思維和觀念,使其愿意投資、大膽投資。其次要優化和調整畜牧業結構,積極引進新技術、引入新品種,實現千家萬戶散養模式向適度規模化養殖模式轉變,切實提高養殖效益[4]。

4.2 加大養羊技術培訓,著力提高從業者科技素質

依托科技人才培養計劃、新型職業農民培訓等,為鄉村培養更多的實用人才。縣農業農村局結合實際情況組織具備一定職稱的畜牧師、獸醫師等專業技術人員對養殖人員進行現場指導與培訓;鄉鎮畜牧獸醫站發揮職能優勢,積極培育一批優秀鄉土人才、老獸醫進村入場,手把手指導養羊戶開展短期快速育肥、人工授配、分群飼養等工作。同時,養羊戶要不斷提高自身養殖技術和管理水平,可以利用微信、網絡、通訊等設備建立自己的交流平臺,把平時遇到的問題提出來,加強養殖戶之間的技術交流,探討高效的養殖模式和方法,從而促進西和縣養羊業高質量發展[5]。

4.3 推進養羊產業標準化,保障畜產品質量安全

市場需求是養羊產業發展的基礎,隨著國家對環境保護越來越重視以及人們對綠色無公害產品的青睞,羊產業標準化、綠色健康養殖發展成為主流[6]。西和縣養羊業要可持續發展,就應該按照國家標準,改變原來的粗放式生產模式,采用先進的養殖配套技術、良種繁育技術、營養調控技術等,以標準化養殖場(小區)和養殖大戶為載體,打造種羊繁育示范點建設,加強畜種選育和改良;畜牧獸醫主管部門要加大扶持力度,建設一批具有帶動作用的標準化養殖示范社(基地),建立健全各項制度,創建養羊無疫小區,推行綠色健康養殖模式,進一步保障畜產品質量安全。

4.4 積極防控動物疫病,提高應對養殖風險的能力

隨著現代社會的快速發展、人流和物流的加快,動物及其產品從外地大量購進,當地小規模分散養殖存在疫病發生和傳播的風險。在動物疫病預防控制中,應加強對動物疫病預防控制知識的宣傳,進一步加強羊流行病學調查,建立羊病綜合防控技術規范。建立完善的縣、鄉(鎮)、村三級防疫技術服務體系,提高防疫人員技術水平。建立健全監督機制,加強畜禽販運和銷售監管力度。養殖場(合作社)建立必要的隔離帶和防疫設施,在對羊病進行預防控制過程中,除了做好接種工作外,還要注重消毒滅源工作,對羊飼養圈舍及設施用具進行嚴格的消毒,必須及時清理糞便及污水,避免細菌滋生,保持飼養場所干凈無污染。一定要在引種時選擇健康的羊只,發現羊只感染疾病,應及時進行醫治。一旦發生疫情,必須按照“早發現、早報告、早隔離、早診斷、早治療”的原則,按程序嚴格處置,采取必要措施,嚴格控制疫情傳播范圍,對病死或撲殺羊只及時進行無害化處理。