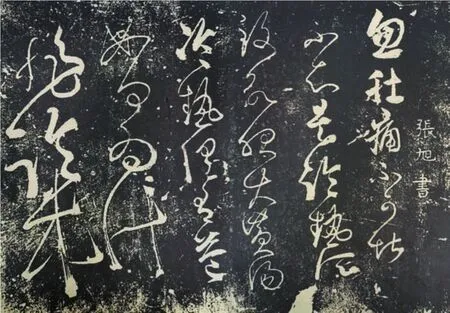

張旭草書《肚痛帖》的歷史意義

文_朱子敬

中國書法家協會會員、安徽省書法家協會理事

張旭,唐吳郡(今江蘇蘇州)人,生卒年月不詳。字伯高,官至金吾長史,故世稱張長史。喜飲酒,往往大醉后揮毫作書,或以頭發濡墨作書,如醉如癡,世人稱之為“張顛”,與李白、賀知章、李適之等人稱為“飲中八仙”,與懷素并稱為“顛張醉素。擅長楷書、草書,尤以大草稱著。其草書與李白的詩歌、裴旻的劍舞并稱“三絕”。

《肚痛帖》(圖1)高34厘米,寬41厘米。真跡不傳,有宋刻本,現藏于西安碑林博物館。全帖6行,僅30字,內容是張旭記述肚痛時欲服藥的生活瑣事,屬于便條信札類的作品,非刻意為之。

圖1 張旭 肚痛帖(宋刻本)

有學者認為,此帖是后梁乾化年間(913—914)僧人彥修的臨本。依據是西安碑林博物館藏有彥修的《草書帖》石刻,北宋李丕緒題其書尾說:“乾化中僧彥修善草書,筆力遒勁,得張旭法。惜哉名不振于時。”他還把彥修草書模刻上石,而在碑陰下段一并刻有此《肚痛帖》。

所以該帖釋文最后3字多有爭議。

釋文一:“忽肚痛不可堪,不知是冷熱所致,欲服大黃湯,冷熱俱有益。如何為汁,旭。臨本。”

釋文一認為張旭原帖真跡的原文僅有28字,最后一字是“旭”,而“臨本”二字則是彥修臨摹張旭真跡之后另外的標注。這種解釋比較符合實際情況。

釋文二:“忽肚痛不可堪,不知是冷熱所致,欲服大黃湯,冷熱俱有益。如何為汁,非臨床。”

釋文二中“非臨床”不符合當時的語境,正確與否可以研討,但是并不影響此作的書法史學價值。

此作點畫清晰,線條暢達而纏綿,變化多端,頗具張力。用筆準確,以中鋒為主,提按頓挫,變化豐富。開頭“忽肚痛”三個字,寫得還比較厚重、端穩,字與字之間不相連接,體勢凝練,形神飽滿。從第四字開始,每行一筆到底,字字相連,輕盈靈動,越寫越快,意象迭出,到 “如何為汁,旭。臨本”則豪情萬丈,酣暢恣肆,癲狂之意呈現出來,將草書的抒情性表現得淋漓盡致。

明王世貞跋云:“張長史《肚痛帖》及《千字》數行,出鬼入神,惝恍不可測。”清張廷濟《清儀閣題跋》云:“顛素俱善草書,顛以《肚痛帖》為最,素以《圣母帖》為最。”可見張旭《肚痛帖》草書的藝術價值及其對后世的影響。賞析此帖對我們有以下幾點重要啟示。

一、使用篆籀筆法豐富了大草的用筆技法

唐代孫過庭在《書譜》中講草書是“以點畫為情性,使轉為形質,草乖使轉,不能成字”,又說“草貴流而暢”。這說明草書依靠用筆的使轉完成字的結構,而使轉則需中鋒圓潤的線條方可完成。這種用筆方法源于篆書,被稱為篆籀筆法:書寫時逆鋒起筆,中鋒、裹鋒行筆,有轉無折,書寫的線條圓融渾厚,筋肉豐實,骨力雄強。篆籀筆法行筆時要求提按相濟,虛實相變,線形飽滿、渾厚而富有立體感,富有彈性,每一筆都要做到圓勁飽滿、筋骨內含、力貫首尾。張旭在《肚痛帖》中,用筆多為篆籀筆法,線條圓勁、渾厚,表現出對中鋒古法的創造性運用。這種技法對后世書家影響深遠,如顏真卿、懷素、黃庭堅等書家的草書用筆都師承了張旭的這種用筆技法,并將其發揚光大。顏真卿《劉中使帖》,用筆縱橫矯健,線條強勁秀拔,轉筆處圓渾流暢,一氣呵成。董其昌稱其“郁屈瑰奇,于二王法外別有異趣”。尤其是懷素的《自敘帖》,“奔蛇走虺勢入座,驟雨旋風聲滿堂”,“筆下唯看激電流,字成只畏盤龍走”,把篆籀筆法發揮得淋漓盡致,形成了一脈相承的,有別于“二王”筆法體系的用筆技法。可以說張旭開創了以篆籀筆法入草書的先河,豐富了草書的用筆技法,確保了大草縱逸、連綿而多變的線條質量。

當然,草書創作中每個字都不能一味圓轉,有時也出現轉中含折、頓挫分明的用筆,如《肚痛帖》首行“堪”的收筆、第二行“不知”中“不”與“知”的連筆處,都體現出轉中有折的用筆。細觀此帖,每個字幾乎是方圓兼備的,如第四行的“俱”字偏旁的折筆和右邊的圓轉用筆也不失方圓互用,最明顯的“服”字偏旁的方折與右邊的圓轉形成強烈的對比。

二、強化線的連綿多變,豐富了大草的表現手法

書法是抽象線條的藝術。書法之所以有神奇的表現力,是因為其線條具有極為復雜的屬性,諸如質感、力感、流動感、立體感、節奏感等。張旭《肚痛帖》以意為先,師法自然,表現了其為人豪爽豁達、卓爾不群的性格特點。該帖中線條暢達,其明顯的藝術特點就是加強了線條的運用。書家將點、畫連成線條,并賦予線條極大的可變性和抒情性;在創作中盡情放縱,一味揮灑,強化了線條的流動感、方向感和質感,使線條游于規矩之間,狂而不亂,在有意無意之間,自然成形。如第三行、四行、五行,線條連綿不斷,如枯藤纏繞,千回百轉,變化多端,神秘莫測,表現出張力十足、生機勃發、酣暢淋漓的藝術美感。正如韓愈《送高閑上人序》中所說:“張旭善草書,不治他伎。喜怒窘窮、憂悲愉佚、怨恨思慕、酣醉無聊不平,有動于心,必于草書焉發之。觀于物,見山水崖谷、鳥獸蟲魚、草木之花實、日月列星、風雨水火、雷霆霹靂、歌舞戰斗,天地事物之變,可喜可愕,一寓于書。故旭之書,變動猶鬼神,不可端倪。”杜甫在《飲中八仙歌》中寫道:“張旭三杯草圣傳,脫帽露頂王公前。揮毫落紙如云煙。”這些都極大限度地強化了線條或靈動或雄渾,或厚實或飄逸的美感,使這些如奔蛇走虺、剛健遒勁的線條在自然流動和變幻莫測的組合中抒發難以言說的胸臆。從文字的語言實用來講,大草已經大大削弱了漢字書寫的實用性,也大大增加了漢字可識的難度;但從書法藝術的角度而言,它增強了書法的豐富性和藝術性,更能夠表現出書法抽象性線條藝術的特色。

三、運用節奏韻律增強了草書的感染力

節奏韻律主要的特點是某種藝術元素有序重復,在書法作品中,可以是幾個字作為一個單元重復出現,也可以是作品中粗細、輕重、斷連、長短、松緊、疏密、曲直等藝術元素間隔而有規律地重復出現。這些都能構成一定的節奏韻律。此帖點、畫線條的運用中大量采用幾個字為一組的組合元素,通過或拉長字形或壓縮結體,或粗線組合或細線組合,或密排線條或疏排線條,從而形成一定的節奏韻律。如首行“忽肚痛”與第二行“是冷熱所”、第四行的“冷熱俱有益”在視覺上構成粗線條的節奏,而“不可堪不知”“致欲服大黃湯”和“如何”等組成細線條的節奏。這種粗線與細線間隔有規律地反復展示,形成了一定的節奏韻律,給人以大小、粗細、遲速等不同審美印象,并且會產生強弱、輕重、剛柔等視覺感受,似無聲的音樂有此起彼伏之感,豐富了草書的表現手段,增加了欣賞的愉悅感,加強了大草的藝術感染力。

四、動勢的表現增加了大草的生命力

伍蠡甫先生在《中國畫論研究》中說“我國書學講求由字而行,由行而全篇——由部分到整體都須得‘勢’”,認為“‘勢’,乃導源于‘心’對‘物’的感受”。得勢則生力,無勢則力弱。張旭的書法得于“二王”而又能獨創新意,尤其表現在大草的創新和發展方面。他強化了線條的速度感,最大限度地增強了筆勢和字的動勢,削弱了作品中靜止的個體字“形”,加強了字“勢”的動態連貫,用筆一氣呵成,揮灑自如,呈現出滿紙云煙、勢不可遏的藝術效果。“興來灑素壁,揮筆如流星”,正是這種筆“勢”的強化,使線條在重新組合、變換中表達了漢字的“象”與“形”的動勢,將書法藝術升華到用抽象的點線去表達書家思想情感的藝術境界,真正詮釋了書法“達其情性,形其哀樂”的功用。張旭《肚痛帖》草法完全符合傳統規矩,可以說是用傳統技法表現個性創新的典范。張旭在傾注滿腔激情的同時,又能凸顯出草書氣勢連貫、自由暢達的特點,展現了以自然天性為追求的創作形式,形成了博大清新、縱逸豪放的浪漫主義書法風格。

五、尾首呼應使作品的結構更加完整

作品的結構是作者謀篇布局的具體表現,指作品各部分之間的組合形式,在書法作品中具體表現為作品的開頭、過渡、層次、呼應、結尾等,也就是作品創作過程的“起承轉合”。《肚痛帖》的開頭幾字行筆較慢,線條遲緩而粗重,隨后提筆并加快了行筆動作,完成了由慢到快的過渡。整幅作品中行筆快和慢、按和提、重和輕的交替運用,把作品中的前后關系和輕重關系聯系起來,使作品層次分明,又有呼應,尤其是開始的“忽肚”與結尾“臨本”遙相呼應,如小說作品中故事情節矛盾沖突發展到高潮一樣,引人遐思。該帖正是通過點、畫的變化和組合凝聚為一個有機的整體。該整體給人的感覺是氣勢連綿,意象迭出,通過起承轉合的方式獲得“出鬼入神,惝恍不可測”的藝術效果。

當然,張旭草書《肚痛帖》的創作技法、藝術價值和歷史意義還有許多值得我們探討的內容。它包羅了草書中的萬象,尤其是在制造矛盾和解決矛盾方面,給我們提供了借鑒。這里只是我個人的一些思考和想法,相信還有很多的歷史意義需要我們挖掘。