李白款《嘲王歷陽不肯飲酒帖》辨偽

文_肖漢澤

安徽省阜陽市歷史文化研究會

內容提要:《嘲王歷陽不肯飲酒帖》研究獲重大突破,專家們一致認為其是“唐人墨跡”,這無疑是正確的。然書家是誰?是否如名款所云李白?本文擬以李白書風的基本特征為參照加以辨別。要掌握李白書風的基本特征,首先要弄清李白所處社會的時代特征和李白性格的基本特征,從而掌握李白書風的基本特征,并用這個基本特征作參照加以辨別。符合這個基本特征的,不一定就是李白書法,但不符合這個基本特征的,一定不是李白書法。

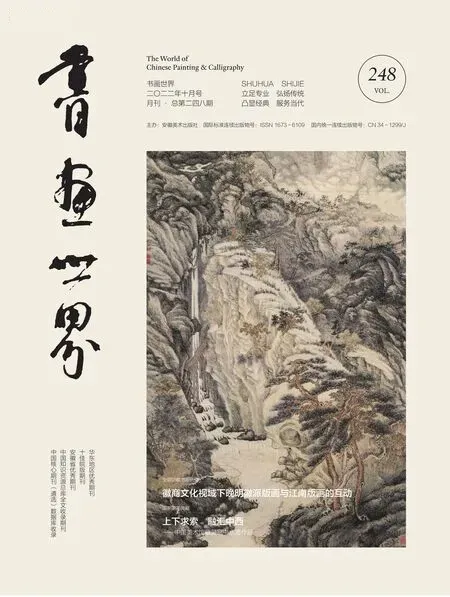

《嘲王歷陽不肯飲酒帖》(圖1)的研究已獲重大突破,專家們一致認為是“唐人墨跡”,這無疑是正確的,因為它是建立在高科技基礎上的專家級研究成果。然而書家是誰?是不是此帖名款所云李白?南宋著名目錄學家、藏書家晁公武,面對“近蜀本又附入左綿邑人所裒曰白隱處少年所作”“尤為淺俗”的六十篇詩作,告誡讀者:“白天才英麗,其辭逸蕩雋偉,飄然有超世之心,非常人所及,讀者自可別其真偽也。”[1]這種“尤為淺俗”的詩篇,與李白“逸蕩雋偉”的詩風相比較,是不相符合的。讀者以此衡量,自可辨別真偽。這就給我們一個基本的辨別取向,即以李白書風的基本特征作參照加以對比衡量。李白書風的基本特征是與李白所處社會的時代特征和李白性格的基本特征分不開的。要把握李白書風的基本特征,首先要弄清李白所處的盛唐社會的時代特征和李白性格的基本特征。

圖1 唐 李白(款) 嘲王歷陽不肯飲酒帖

一、盛唐社會的時代特征和李白性格的基本特征

李白生活在充滿浪漫氣息的大唐盛世。唐朝開國以來,唐太宗李世民文治武功,雄才大略,開創了堪載史冊的“貞觀之治”。開元年間(713—741),唐朝進入全盛時期,史稱“開元盛世”。大唐盛世,疆域遼闊,國勢強盛,四夷賓服,萬邦來朝,經濟發達,百姓富有,思想開放,兼容并蓄,社會充滿浪漫氣息。以詩賦為進士科主考內容錄取進士的科舉改革,又極大地促進了盛唐詩歌蓬勃發展,激發了盛唐詩人建功立業、憂世救世的政治熱情和傲對權貴的抗爭精神。

唐朝又是一個崇尚道教的國度,定道教為“國教”。唐玄宗設《老子》《莊子》《文子》《列子》“四子科”取士。玄妙奇譎的仙道文化,盤根錯節地滲透在大唐的機體里。道教文化信奉神仙,推崇羽化成仙境界,致使仙游之習蔚然成風。道家又信奉精神自由,道法自然,崇尚超然灑脫、不受約束的人生境界,使人滋生狂放不羈、灑脫飄然的性格和浪漫主義氣質。這一切便孕育和形成了大唐盛世氣度恢宏、超邁灑脫、豪放浪漫的時代特征。

李白生逢盛世,是唐代文人中受道教文化影響最深的一位。李白的族叔李陽冰《草堂集》序云:“神龍之始,逃歸于蜀,復指李樹而生伯陽。驚姜之夕,長庚入夢。故生而名白,以太白字之。”(董誥等編纂《全唐文》卷四百三十七)李白母親夢見太白金星后孕育而生李白,所以起名李白,取字太白。太白金星是道教中知名度最高的神仙,于是李白一出生便打上仙道文化的印記。

李白生長于道教氛圍濃厚的蜀中之地,出身儒商之家,“五歲誦六甲,十歲觀百家”(李白《上安州裴長史書》),“十五游神仙,仙游未曾歇”(李白《感興》)。他少年就求仙訪道、擊劍俠游。二十五歲離蜀,經巴渝,出三峽,入江陵,拜謁道教上清派茅山宗第十二代宗師司馬承禎,司馬承禎稱他“有仙風道骨,可與神游八極之表”。四十二歲幸會賀知章,賀知章稱他為“謫仙”。他以“謫仙人”自居,自詡“青蓮居士謫仙人”(李白《答湖州迦葉司馬問白是何人》)。

他自比大鵬,懷著“濟蒼生”“安社稷”的宏偉抱負,兩入長安,希望通過結交王侯將相,平步青云,一飛沖天,幻想登上宰輔寶座,建立不世之功。他常以道家哲學,觀人處世,但屢遭失敗。天寶元年(742),李白奉詔入京,雖獲翰林供奉一職,但好景不長,沒多久即為權貴詆毀,落得個賜金放還的結局。安史之亂中,李白以為報國有時、建功有機,入永王幕府,因永王與肅宗爭位,被系潯陽獄,流放夜郎,中途遇赦。自此游仙不止,以飄然出塵的奇異想象、浩蕩放逸的浪漫情懷,寫了大量的描繪仙境的游仙抒懷詩。

他生活極為灑脫、閑逸,飄然若仙。“雖長不過七尺,而心雄萬夫。至于酒情中酣,天機俊發,則談笑滿席,風云動天。非嵩丘騰精,何以及此。”(李白《秋夜于安府送孟贊府兄還都序》)

他交游道侶,“幕天席地,友月交風”(劉熙載《藝概》卷二),“周覽四海名山大川,一泉之旁,一山之阻,神林鬼冢,魑魅之穴,猿狖所居,魚龍所宮,往往游焉”(孫覿《鴻慶居士集·送刪定侄歸南安序》)。他“耽老氏之言,繼少卿之作,文以述大雅,道以通至精。卷舒天地之心,脫落神仙之境”(李白《奉餞十七翁二十四翁尋桃花源序》),自述“系飛帆于半天,泛淥水于遙海。欲去不忍,更開芳樽。樂雖寰中,趣逸天半。平生酣暢,未若此筵。至于清談浩歌,雄筆麗藻,笑飲醁酒,醉揮素琴,余實不愧于古人也”(李白《暮春江夏送張祖監丞之東都序》)。

“《舊史》稱白有逸才,志氣恢宏,飄然有超世之心。”[2]曾鞏所云《舊史》是指后晉劉昫《舊唐書·李白傳》,《傳》云李白:“少有逸才,志氣宏放,飄然有超世之心。”少年時期就“志氣宏放,飄然有超世之心”,而且是逸才,其實就是說李白具有豪放飄逸的性格特征。宋代嚴羽《滄浪詩話·詩評》云:“太白天才豪逸,語多率然而成者。學者于每篇中,要識其安身立命處可也。”“豪逸”,即豪放飄逸,云李白性格豪放飄逸。宋代蔡絛《西清詩話》云:“李太白秀逸獨步天下,其遺篇世多傳之。”秀逸者,清秀飄逸也,即云李白具有清秀飄逸的性格特征。明代朱諫《辨疑小序》云:“矧夫李白材由天授,氣雄萬夫,膽略疏闊,迥出塵表。故其見于文辭者,廓然如太清,皎然如皓月,若風云之變,若江河之流,觸之即動,感之即應,不假思維而從容駿發,在當時無不知有李白而愿睹其眉宇者。”(朱諫《李詩選注》卷十三)“材由天授,氣雄萬夫,膽略疏闊,迥出塵表”,即豪邁奔放、超凡脫俗、灑脫飄逸之意,云李白具有超凡灑脫、豪放飄逸的性格特征;而其詩文“廓然如太清,皎然如皓月,若風云之變,若江河之流,觸之即動,感之即應,不假思維而從容駿發”,所以“在當時無不知有李白而愿睹其眉宇者”。明代高棅《唐詩品匯》云:“李翰林天才縱逸,軼蕩人群,上薄曹、劉,下凌沈、鮑,其樂府古調,能使儲光羲、王昌齡失步,高適、岑參絕倒,況其下乎?”所謂“天才縱逸,軼蕩人群”,就是說李白豪邁奔放,灑脫飄逸。

李白生活的大唐盛世,氣度恢宏,超邁灑脫,豪放浪漫。在這樣的時代特征影響下,他不執著于世情,逐步形成了狂放不羈、超凡灑脫、豪放飄逸的性格特征,而飄逸是他性格的基本特征。

備用監控中心是為在主監控中心發生各種災難的情況下準備的,因此主監控中心的所有正常監控電網的功能在備用中心里都要有,要求備用中心隨時可用,保證實用性;另外,考慮到備用中心只有在主中心災難的情況下才投人使用,使用的幾率不高,所以,我們在建立備用監控中心時,在保證可用的情況下,要盡可能做到少投人。

二、李白書風的基本特征

氣度恢宏、超邁灑脫、豪放浪漫的時代特征和李白狂放不羈、超凡灑脫、豪放飄逸的性格特征,形成了李白雄健渾厚、疏朗宕蕩、豪放飄逸的書法風格,飄逸也是李白書風的基本特征。

(一)歷代書家評述李白書風

唐會昌三年(843)二月,晚唐裴敬前往當涂青山,拜祭李白墓并撰祭文《翰林學士李公墓碑》云:“予嘗過當涂,訪翰林舊宅。又于浮屠寺化城之僧,得翰林自寫《訪賀監不遇》詩……又于歷陽郡得翰林《與劉尊師書》一紙,思高筆逸。”[3]裴敬曾于歷陽郡得李白《與劉尊師書》一紙,親睹李白書跡,評價其書法“思高筆逸”,評價其書風為“逸”。

宋徽宗趙佶在李白《上陽臺帖》(圖2、圖3)跋中評論:“太白嘗作行書‘乘興踏月,西入酒家,不覺人物兩忘,身在世外’一帖,字畫飄逸,豪氣雄健,乃知白不特以詩鳴也。”評價李白“字畫飄逸,豪氣雄健”,簡言之,即李白書風豪放飄逸。

圖2 唐 李白(款) 上陽臺帖

圖3 唐 李白 上陽臺帖(真跡部分)

宋《宣和書譜》卷九載:“太白嘗作行書,有‘乘興踏月西入酒家不覺人物兩忘身在世外’一帖,字畫尤飄逸,乃知太白不特以詩名也。”[4]評價李白“字畫尤飄逸”,即書風“尤飄逸”,在“飄逸”的程度上更進一步。

元陶宗儀《書史會要》卷五亦載李白“嘗作行書,有‘乘興踏月,西入酒家,不覺人物兩忘,身在世外’一帖,字畫尤飄逸,乃知白不特以詩名也”。在李白書法風格評價上與《宣和書譜》相同,也是在“飄逸”前面加了一個“尤”字,即“尤飄逸”。

清乾隆皇帝在《上陽臺帖》引首題寫“青蓮逸翰”四字,突出了“飄逸”的“逸”字。在接下來的題跋中,乾隆皇帝寫道:“太白此帖語,文集所不載。宋徽宗跋‘乘興踏月’云云別是一帖,見于《宣和書譜》,蓋泛論白書,非專指是帖也。觀其筆氣豪逸,非他人所能贗托,張晏以下諸跋亦皆可據,其為青蓮遺墨不妄耳。”乾隆皇帝對李白書法的評價是“筆氣豪逸”,“豪逸”即豪放飄逸之意,在“飄逸”的基礎上又增加了一種“豪”意。當然,基礎還是“飄逸”。

(二)李白現存書跡的書法風格

李白的書跡,《宣和書譜》記載,宋廷內府收藏有行書《太華峰》《乘興帖》二種,草書《歲時文》《詠酒詩》《醉中帖》三種[5],另有《與劉尊師書》、《廿日醉題》、《送賀八歸越》(圖4)[6]、《天馬歌》[7]等多種,均已失傳。今存李白唯一墨跡珍本是藏于北京故宮博物院的《上陽臺帖》(盡管目前仍有爭議,但系主流觀點,公認度極高。此帖于《石渠寶笈初編》有著錄)。此外,尚有李白手跡碑刻存世,有文獻明確記載的實物碑刻,目前公認的有現存曲阜孔廟的《送賀八歸越》(見《中國大百科全書·文學卷》書跡附錄)。

圖4 唐 李白(款) 送賀八歸越(碑刻拓片)

《石渠寶笈》記載,《上陽臺帖》書于白麻紙上,縱28.5厘米,橫38.1厘米,5行,25字,云:“山高水長,物象千萬。非有老筆,清壯何窮。十八日,上陽臺書,太白。”天寶三年(744)三月,李白上書還山,獲準后離開長安;四月,到達東都洛陽,巧遇杜甫,相約游王屋山,于司馬承禎祭日(“十八日”)抵陽臺宮。面對司馬承禎陽臺宮壁畫,李白睹畫思人,寫下此帖。

《上陽臺帖》引首清乾隆皇帝楷題“青蓮逸翰”四字,正文右上宋徽宗趙佶瘦金體題簽“唐李太白上陽臺”七字。后紙有宋徽宗趙佶,元張晏、杜本、歐陽玄、王馀慶、危素、騶魯,清乾隆皇帝題跋和觀款。卷前后鈐有南宋畫家趙孟堅“子固”“彜齋”、權臣賈似道“秋壑圖書”,元代陜西行省平章政事集賢學士張晏“張晏私印”、書法家兼文學家歐陽玄“歐陽玄印”,明代鑒藏家項元汴,清代藏書家兼文學家梁清標、書畫鑒藏家安岐、清內府,以及近代鑒藏書畫家張伯駒等人及機構鑒藏印。

宋徽宗趙佶帖后跋云:“太白嘗作行書‘乘興踏月,西入酒家,不覺人物兩忘,身在世外’一帖,字畫飄逸,豪氣雄健,乃知白不特以詩鳴也。”評價李白“字畫飄逸,豪氣雄健”,簡言之,即李白書風豪放飄逸。雖非專述《上陽臺帖》,卻也是專評李白書風的。乾隆皇帝跋云:“觀其筆氣豪逸,非他人所能贗托,張晏以下諸跋亦皆可據,其為青蓮遺墨不妄耳。”評價李白《上陽臺帖》“筆氣豪逸”,即云李白書風豪放飄逸。這兩位皇帝書家的評價不謀而合,又頗為精準。元代張晏稱贊《上陽臺帖》云:“謫仙書傳世絕少,嘗云:歐、虞、褚、陸真書奴耳。自以流出于胸中,非若他人積習可到。觀其飄飄然有凌云之態,高出塵寰得物外之妙。嘗遍觀晉唐法帖,而忽展此書,不覺令人清爽。”張晏評價《上陽臺帖》“飄飄然有凌云之態,高出塵寰得物外之妙”,實際上是說李白書風超邁飄逸。

《上陽臺帖》草法精妙嫻熟,結體寬博舒展,通泰超邁,稚拙而不呆滯,灑脫而不輕浮。行筆如行云流水,婉轉流暢,剛柔并濟,不拘法度,于蒼勁中見雋秀,于雄渾中見飄柔,意態萬千。章法暢達,亦莊亦諧,錯落有致;筆墨酣暢,濃淡相宜,揮灑自如;線條流美,提按點畫,俯仰有儀;筆勢連貫,虛實掩映,豪邁勁拔。信筆所至,“高”重“書”輕,“萬”大“有”小,“非”扁“老”狂,“千”出側鋒,“情”斜“臺”正,“山高”有墜石之勢,“老筆”有輕托之功,等等。通篇鳳跱龍拿,抑揚頓挫,樸拙雄渾,大氣磅礴,豪邁奔放,清新飄逸,跌宕如山石墜落,飄柔如飛鴻凌空,雋秀優雅但不拘謹,神形逸蕩而富有節制,流露出“筆落驚風雨”(杜甫《寄李十二白二十韻》)、“落筆生云煙”(歐陽修語)[8]的豪放飄逸之風。

李白的手跡碑刻《送賀八歸越》,刻于何年,無從查考。其詩作于天寶三載正月在長安任翰林供奉時,賀八即賀知章,系賀知章告老還鄉時的臨別贈詩。詩云:“鏡湖流水春始波,狂客歸舟逸興多。山陰道士如相見,應寫黃庭換白鵝。”清人王琦編注的《李太白全集》卷十四有《送賀賓客歸越》一詩,與碑刻相比,內容只有首句“鏡湖流水春始波”中“春始”與“漾清”的區別。碑刻系草書,結體狂放,行筆任性,收放自如,動感強烈,跳躍宕蕩,靈動飄然,奇趣無窮,有狂放飄逸之風。

回觀李白一墨一碑書跡的風格,《上陽臺帖》豪放飄逸,《送賀八歸越》碑狂放飄逸,可見,飄逸是李白現存書跡的共同特征。由上述歷代書家的相關評述不難看出,飄逸亦是李白書風的基本特征。

三、根據李白書風的基本特征來辨別《嘲王歷陽不肯飲酒帖》

飄逸是李白書風的基本特征,掌握了這個基本特征,可以根據它來辨別李白款《嘲王歷陽不肯飲酒帖》是否為李白書法真跡。

根據日本學界公開的信息和相關資料(光明網《陳佩秋、傅申等關注流失海外的李白〈嘲王歷陽不肯飲酒帖〉》等),《嘲王歷陽不肯飲酒帖》曾長期收藏于日本福岡縣太宰府市的筑紫觀音寺。江戶時期,此帖由小倉藩藩主細川家族私人收藏,細川家“廢藩置縣”移居東京時出售了此帖。幾經輾轉,此帖被日本古筆收藏家明日香寧范購藏。為了考證此帖價值,20世紀80年代,明日香寧范先生曾請中國文博界專家進行過多次鑒定。

1986年4月,國家文物局全國古代書畫鑒定小組組長謝稚柳先生,在日本考察期間曾見到此帖,遂寫家書云:“驚見李白嘲王歷陽帖,筆力勁健,氣勢遒邁,書風符合唐代法書風格,為唐人墨跡,許李白真跡謂然,尤足珍也。”自此拉開了對《嘲王歷陽不肯飲酒帖》真偽和價值的討論。

1987年11月,明日香寧范先生攜帖來華,向國家文物鑒定委員會副主任委員的史樹青先生求教,史先生組織北京大學中國語言文學系教授嚴紹璗、孫靜,以及北京圖書館(今中國國家圖書館)善本特藏部主任李致忠等專家、學者討論研究。1989年春,國家文物鑒定委員會主任委員啟功先生赴日參展,明日香寧范先生請其對此帖進行鑒定。2017年,香港李白詩詞書法研究會的工作人員請求著名文物專家傅申先生,以及上海市文史研究館館員陳佩秋先生,再次鑒定此帖。

中國文博界專家們十分重視,并且付出了極大的熱情和艱辛的勞動。2018年,85歲高齡的傅申先生歷經數年編撰并出版了《李白〈嘲王歷陽不肯飲酒帖〉考》一書。“傅申先生嚴考前人之事,把握李白其人之心、其人之性、其人之學。對歷代記載關于李白的部分書法資料進行考證、梳理、匯編,同時對傳世李白墨跡與題刻進行認真比勘;并從《嘲王歷陽不肯飲酒帖》在日本的遞藏過程,李白與遣唐使的關系,晉唐毛筆制作與章法藝術,以及李白與唐代著名書法家歐陽詢、褚遂良、李邕、張旭、顏真卿和懷素等人的關系等諸多層面進行考證、推理。在經過仔細研究,嚴謹推理、彼此借鑒的基礎上,傅申先生將李白《嘲王歷陽不肯飲酒帖》的學術研究向前推進一大步,學術意義重大。”[9]

經過謹慎深入的研究后,文博界專家們分別發表了自己的鑒定意見,現分述于后。史樹青先生認為:“此帖墨跡深沉,陳舊自然,筆力遒勁、灑脫,從墨跡筆法可以認定為唐代人筆跡無疑,具有當時文人自由型的筆鋒特征。”嚴紹璗教授認為:“此卷紙質呈黃,纖維較細,然手感發硬,與敦煌寫經多種相仿,可證為唐人唐紙書跡,與故宮博物院所藏李白墨跡一起,作為李白研究方面的重要資料,可以確認其重要的文獻價值。”孫靜教授認為:“此帖紙質亦甚似唐代麻紙,通過對該帖中涉及避諱問題進行了深入研究,認為從該帖中可以看到李白詩風之縱恣與處于三教并存、思想較為自由環境中之唐人,稱該帖為‘證史之一助也’。”李致忠先生認為:“該帖用紙的纖維、厚度、光潔度、拉力等,與敦煌遺書中唐人寫經的用紙一致,認定為唐代麻紙;其字且神全氣古,頗具唐人筆意,似出自唐代文人之手,以其紙、墨、字格觀之,當是唐時遺物無疑,誠屬希世之珍。”啟功先生認為:“這件作品書法風格獨特,形神兩全,各個方面都體現唐代特點,時代特征明顯,必是唐人妙墨。是否為李白親筆所書,不能否認,尚需進一步研究考證。單就從書法藝術看,不失為一件極精彩的唐人墨跡。”陳佩秋先生認為:“此帖紙本,整體色澤發黃黑,紙面折痕,可以看出,紙質脆,纖維較細,與傳世敦煌寫經極為相似。尤其此帖筆法,明顯流露出唐初歐、褚及隋唐寫經的用筆取勢。此帖符合盛唐時代筆性特征,為唐人墨跡是無疑的。細觀此帖,有文人用筆不拘小節、天馬行空的感覺,筆意中隱隱有劍氣的流淌,與史書記載的李白為大唐劍仙、酒仙十分相符,當是李白真跡亦未不可。”傅申先生認為:“然此《嘲王歷陽不肯飲酒》詩帖,紙色醇古、書風剛健,非唐筆不能書,其為唐人墨跡無疑,故可定為李白!”

撇開書帖作者的確定,專就墨跡及紙張而言,專家們的評述意見,可以說都是中肯的、準確的、實事求是的。專家們一致認為是“唐人墨跡”,這個結論很重要,也很準確,因為它是專家們在顯微鏡下,運用現代高科技手段,長期辛勤勞動的研究成果,符合此帖產生的時代特征。

從專家們鑒定意見的觀察面看,大體分為用紙、用墨和書風三個方面。用紙、用墨且不論,只看書風一面。鑒定中明確涉及書風的,有史樹青先生“筆力遒勁、灑脫”的評述,有孫靜教授“從該帖中可以看到李白詩風之縱恣與處于三教并存、思想較為自由環境中之唐人”的評述,有李致忠先生“其字且神全氣古,頗具唐人筆意”的評述,有啟功先生“書法風格獨特,形神兩全”的評述,有陳佩秋先生“有文人用筆不拘小節、天馬行空的感覺,筆意中隱隱有劍氣的流淌”的評述,有傅申先生“書風剛健”的評述。

史樹青先生“筆力遒勁、灑脫”的評述,是對“筆力”的評價;孫靜教授的鑒定,旨在說明此帖作者系具盛唐特征的“唐人”;李致忠先生和啟功先生的鑒定,并無具體的書風評價;陳佩秋先生述及文人用筆的感覺、隱隱劍氣的流淌,并無對書風特征的直接概括;傅申先生“書風剛健”的評述,切中剛健豪放一風。總體來看,基本沒有飄逸之風的明顯評價。

那么,何謂飄逸?在辭書中,一是指俊逸瀟灑,二是指文筆駿快,三是形容輕疾貌。其中“逸”字,始見于春秋金文。《說文解字·卷十·兔部》云:“逸,失也。”三國吳韋昭注:“逸,奔也。”字形從“辶”,從兔,會意字;引申為逃失、超脫、飄然之意。唐代司空圖在《二十四詩品·飄逸》中這樣表述:“落落欲往,矯矯不群。緱山之鶴,華頂之云。高人惠中,令色缊。御風蓬葉,泛彼無垠。如不可執,如將有聞。識者已領,期之愈分。”概言之,飄逸者,仙氣飄然,其行如仙人御風,足踏蓬葉,輕疾高揚,恬淡瀟灑,逍遙于太空之中,似“緱山之鶴,華頂之云”。一言以蔽之,瀟灑靈動、超凡脫俗、飄飄欲仙是也。對李白書風基本特征的表述,還是用飄逸最為確切,最為簡捷,也最為精準。君不見古人(包括兩位皇帝書家)即用“飄逸”“尤飄逸”或“豪放飄逸”來表述之。在現代,“飄逸”也是常用詞,俯拾皆是。而上述鑒定中,無一例是用“飄逸”來評價李白款《嘲王歷陽不肯飲酒帖》的,包括謝稚柳先生家書所云“筆力勁健,氣勢遒邁,書風符合唐代法書風格,為唐人墨跡”在內。此也無怪,這正說明此帖不具備飄逸之風的特點,不符合李白書風飄逸的基本特征。符合飄逸基本特征的,不一定就是李白書法;但不符合飄逸基本特征的,一定不是李白書法。