鄒城四山摩崖刻經書法研究

文_孫華昱

曲阜師范大學書法學院

內容提要:本文從四山摩崖刻經的主要內容、歷代書家對四山摩崖刻經的評價入手,著重研究了四山摩崖刻經的藝術風格,對其書體風格特點、造型規律、筆法章法等進行論述,探討其在書法史上的重要意義,以及對后世大字榜書學習、創作的深刻影響。

魏晉南北朝時期是我國的大動亂時期,這一時期政局不穩,北方戰亂不斷。戰亂在帶來無盡災難的同時,也促進了文化的融合與發展。文學藝術在這個大動亂、大災難的時代,不僅沒有消退,反而出現了空前的繁榮。同時,宗教文化也得到了廣泛的傳播,佛教在這一時期快速發展。到北朝末年,佛教遭受兩次規模極大的滅佛運動,給佛教的發展帶來了巨大的災難。在這樣的時代背景下,一部分得道高僧為了保護和繼續傳播佛教經典而開展的一系列的“護法運動”造就了以四山摩崖刻經為代表的北朝摩崖刻經。鄒城四山摩崖刻經并沒有采用當時已經發展成熟的楷書,而是運用漢隸筆法,兼用楷書筆法,另辟蹊徑,創立新法,各體兼融,成為書法史上的奇觀。

一、鄒城四山摩崖刻經的成因

(一)傳播方式的傳承與革新

石刻在中國有著悠久的歷史,先秦時期就有大件作品《石鼓文》流傳于世,雖然其內容與佛教無關,但為佛教刻經的傳播方式提供了借鑒。魏晉南北朝時期,佛教傳播形成了講經、祭祀、法會、持齋、施舍、供養等一系列活動方式。這也使佛教教義傳播到各層次的人群中去。為了更廣泛地傳播佛法,佛教徒除了大量抄寫佛經卷本,還將一些佛教經典直接書寫或鐫刻在洞窟的崖壁上,認為“縑竹易銷,金石難滅,托以高山,永留不絕”。這也為四山摩崖刻經的形成提供了最基本的承載與傳播條件。

(二)四山摩崖刻經出現的時代背景

1.滅佛運動與護法運動

魏晉南北朝時期,佛教在當時統治者的支持下逐漸興盛,統治階級想利用佛教及其教義麻痹人民,使其完全服從統治。由于寺院免役調租稅的特權,長期處于戰亂中的人民為了逃避繁重的雜稅、徭役,寧愿出家當和尚或者成為寺院的依附民。到梁武帝時期,寺院的僧侶加上依附民,甚至達到了天下人口的一半,官府所能控制的人口越來越少,財政收入也大量減少。當時的政府為了保障國家經濟,開始取締佛教寺院,開展了一系列的滅佛運動。其中,魏太武帝聽取崔浩之勸諫,認為“彼沙門者,假西戎虛誕,妄生妖孽,非所以一齊政化,布淳德于天下也”[1],遂于公元446年下令盡誅長安沙門,焚毀佛經、造像,對佛教進行了毀滅性的打擊。公元574年,周武帝下詔:“斷佛、道二教,經像悉毀,罷沙門、道士,并令還民。”[2]并于公元577年毀滅當時佛教實體,摧毀佛寺4萬余座,強制300多萬僧、尼還俗。這兩次滅佛運動使中土佛教瀕臨滅亡,信仰佛教的僧俗眾人對此深懷憂慮,為保護佛家經典不至于毀滅殆盡,也為能在現世與后世繼續傳播佛教思想,隨即展開了一系列的護法運動。為了使佛教經典更好地保存和流傳,佛教眾人認為“縑緗有壞,簡策非久,金牒難求,皮紙易滅”,遂改變以前傳統的經書傳播方式,直接把經書大字刻于崖壁之上,讓經文與山崖融為一體,使佛法永遠流傳,造就了傳世的佛家經典,也同時造就了獨特的四山摩崖刻經。

2.時代社會現狀

北朝末年時局動蕩、戰亂頻繁,促進了當時文學藝術與民族宗教文化的碰撞與融合,也對當時的經濟造成了極大的破壞。由于戰亂影響,政府加大征稅力度,并把大部分的財政收入用于發展軍事,國庫年年虧空,人民入不敷出。在這樣的情況下,此時的人民生活極度困苦。對黑暗現實社會的絕望導致了人民對宗教信仰的依賴,他們期盼著佛教教義中救苦救難的救世主出現。這一時期,佛教教徒不斷增加。這也為后期大量的佛教刻經提供了人力資源條件。當時人民為求得平穩康樂的精神慰藉,不惜耗費自身的財力、物力鐫刻了眾多的摩崖刻經,其中包括鄒城四山摩崖刻經。

二、鄒城四山摩崖刻經的藝術風格特點

魏晉南北朝時期,書法藝術發生了巨大的轉折,書法審美開始了由自發向自覺的轉變,用筆與結體也打破了秦到漢以來單一的程式。在這一時期,篆書、隸書、楷書筆法相互融合,字形結構變化多樣,雖然有些雜亂無章,還沒有形成一個完整的體系,但是內容風格類型豐富。

(一)書體、筆法的多樣性

鄒城四山摩崖刻經從書體分類來看,大致可分為篆書、隸書、隸楷書、楷書四種。

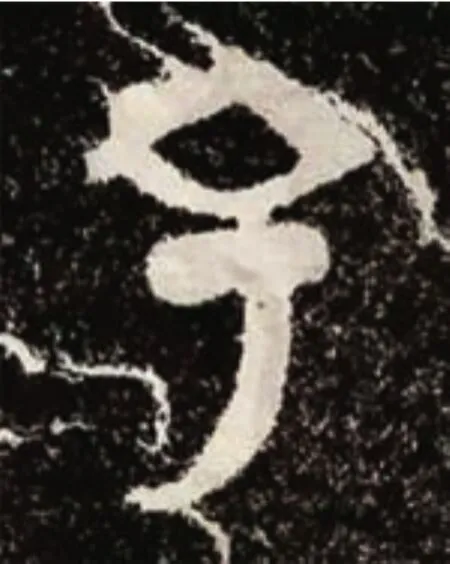

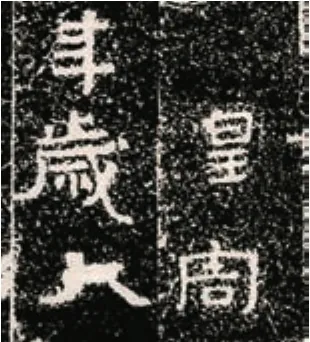

1.篆書

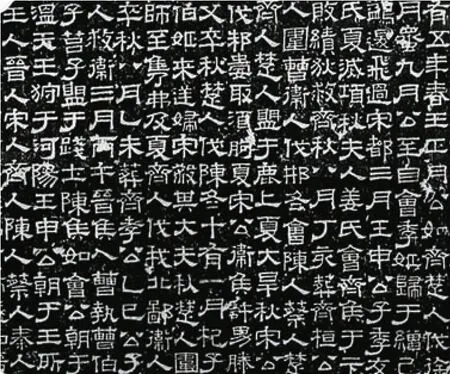

魏晉南北朝時期,篆書已經脫離日常實際生活,碑刻正文多用隸書或楷書,篆書則更多地被使用于碑額、志蓋銘文之中。鄒城四山摩崖刻經中的篆書數量極少,但我們從寥寥數字中仍然能看出北朝時期篆書書法的基本風格。幾字均以小篆為基礎,在小篆字形特點的基礎上再對點畫進行裝飾、增減。直線的起收筆方截硬朗,曲線的起收筆尖銳而有鋒芒。用筆粗壯,筆畫重疊,起收筆有明顯的“鳥蟲狀”的波挑,既有漢代的風格傳承,又有新的發展。(圖1—圖3)

圖1 鄒城四山摩崖刻經篆書例字一

圖2 鄒城四山摩崖刻經篆書例字二

圖3 鄒城四山摩崖刻經篆書例字三

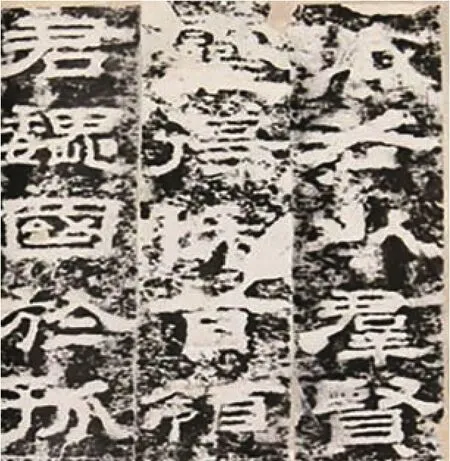

2.隸書

魏晉南北朝時期隸法大變,其書法正處于隸書與楷書的蛻變時期。雖然如此,但此時隸書仍多少受《熹平石經》的影響,大多在風格和筆法上與之類似,某些碑刻字形甚至在《熹平石經》的基礎上變得更加方正,某些筆法特征更加突出。例如在《公卿將軍上尊號碑》《三體石經》等碑刻中出現的“折刀頭”筆法,與傳統漢隸有了很大的區別。(圖4—圖6)

圖4 公卿將軍上尊號碑(局部)

圖5 三體石經(局部)

圖6 熹平石經(局部)

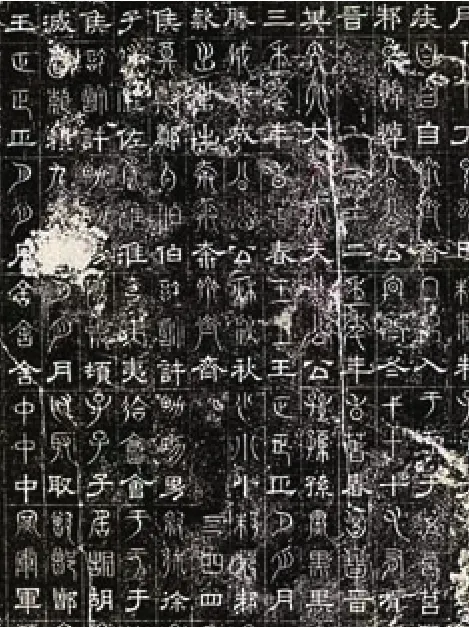

鄒城四山摩崖刻經刻于北周、北齊時期。其書體豐富,不同書體筆法雜糅。但在其中我們仍然可以看到對典型隸書和漢代傳統隸書的繼承,如“佛”“以”“思”“之”(圖7—圖10)這四字的書寫仍舊保持了傳統隸書的用筆與結體,起筆“逆鋒平收”。與《熹平石經》的方正結體不同,四山摩崖刻經中的隸書結體寬博而取橫勢,其用筆飄逸順暢又內含沉澀。線條粗細均勻,特別是字內大主筆的表現更顯得渾穆簡練而富有張力,保留了隸書結構的橫勢,寬博舒展,古樸大氣。

圖7 鄒城四山摩崖刻經隸書例字一

圖8 鄒城四山摩崖刻經隸書例字二

圖9 鄒城四山摩崖刻經隸書例字三

圖10 鄒城四山摩崖刻經隸書例字四

3.隸楷書

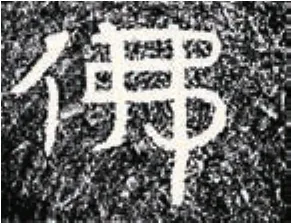

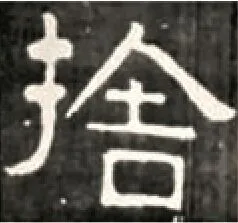

鄒城四山摩崖刻經刻于北周、北齊時期。此時書法正處于由隸入楷的轉化時期,隸楷書作為此時的代表性過渡書體,在鄒城四山摩崖刻經中隨處可見。其用筆隸法、楷法兼具,兩種筆法有機融合在一體,給人似隸非隸、似真非真的感覺。大部分用筆擺脫了隸書“蠶頭燕尾”的固定模式,筆畫與筆畫之間出現了連綿筆意。其結體由扁平走向方正,卻又顯得隨意,擺脫了標準隸書的莊嚴感,開始走向自由與放松。例如“拾”字(圖11)的捺畫由細到粗,逐漸開始形成節奏意識,起收筆棱角清晰,已完全具有了楷書的形態;“明”字(圖12)的轉折已由“筆筆斷斷而后起”的隸書搭接轉變為連貫的楷書轉折。字形姿態雖然仍舊留有濃重的隸書意味,但也能看到楷書的雛形,兩者雜糅到一起不但不顯得突兀,反而具有獨特的書法意趣。

圖11 鄒城四山摩崖刻經隸楷書例字一

圖12 鄒城四山摩崖刻經隸楷書例字二

4.楷書

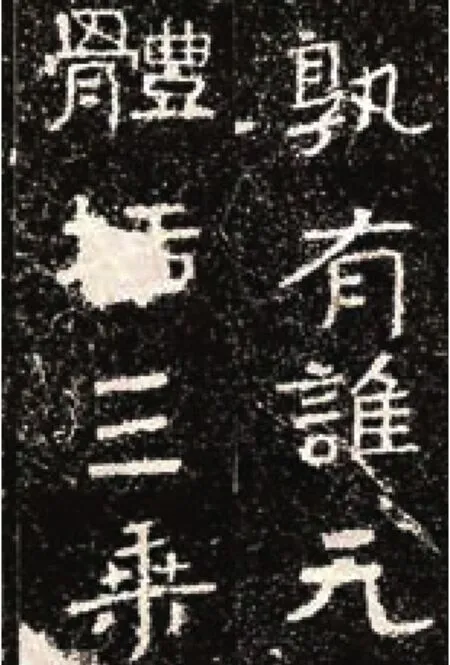

隋唐是楷書的成熟與繁榮時期。魏晉南北朝期間,書法字體雖然仍處于隸書向楷書的過渡階段,但四山摩崖刻經中已出現成熟的楷書字體。從筆法上來看,筆畫起、行、收已經非常明確,整個運筆過程已與隸書的運筆完全不同。其筆畫兩頭稍粗,中間略有起伏,這已然是楷書的寫法。故力倡碑學的康有為把四山摩崖刻經歸為“魏碑”一類。“魏碑大種有三,一曰龍門造像,一曰云峰石刻,一曰岡山、尖山、鐵山摩崖……龍門為方筆之極軌,云峰為圓筆之極軌,四山摩崖通隸楷,備方圓,高渾簡穆,為擘窠之極軌也。”[3](圖13—圖14)

圖13 鄒城四山摩崖刻經楷書例字一

圖14 鄒城四山摩崖刻經楷書例字二

(二)內容與鐫刻形式的多樣性

鄒城的鐵山、崗山、葛山、尖山、嶧山摩崖刻經,是北齊、北周時期許多著名僧侶書法家鐫刻在花崗巖石壁的佛經和題跋文字。四山摩崖刻經不僅在書體、筆法上多樣而豐富,在書法的形式上也多種多樣,依內容與鐫刻形式大致可以分為四種:散刻大字、散刻小字、整幅刻經、佛號佛名。

1.散刻大字

散刻大字是四山摩崖刻經中的常見鐫刻形式,其代表為鄒城東郊6公里尖山東側的“大空王佛”(圖15)四大字。“大空王佛”每字直徑2米左右,包世臣謂其為“大字鼻祖,榜書之宗”。刻經字體隸楷相間,書風渾穆蒼古。

圖15 大空王佛

2.散刻小字

散刻小字與散刻大字的不同之處就是字的面積較小。其代表為崗山蘭花谷中自東向西散刻在三十余塊花崗巖石壁上的刻經作品。例如《入楞伽經·請佛品》,楷意結體,方正規矩,字徑20厘米左右;又《佛說觀無量壽經》,以隸意為主,樸實豐茂,圓腴敦厚,神韻飛動,字徑15厘米左右。但由于山水沖蝕和地震,有少量刻經倒伏傾斜,大部分刻經保存完整,刻字清晰。

3.整幅刻經

整幅刻經整體篇幅較長,內容較完整,一般有題字。如嶧山五華峰“光風霽月”石上與山腰烏龍石妖精洞側兩處刻經。五華峰刻經縱2.5米,橫6.2米,7行,共98字,由于風化,現存72字,內容為《文殊般若經》。妖精洞刻經,面東,高4.5米,寬3.1米,經文7行,98字,現存75字,內容亦為《文殊般若經》。其右上角有題字一行“斛律太保家客邑主董珍陀”。兩篇刻經以隸意為主,結體嚴謹,章法完整,雄渾簡穆,端整古秀。

4.佛號佛名

四山摩崖刻經多是擘窠大字,佛號佛名在山林掩映中更是以氣勢奪人。由于字大,巖石質地較軟,所以刻工能將書法和刀法巧妙結合,把書丹者高超的水平完全呈現出來。

在鄒城四山摩崖刻經中,除崗山外,鐵山、葛山、尖山摩崖刻經的書法藝術面貌都比較接近。鐵山、葛山、尖山摩崖刻經形成時期相近——都處于隸楷過渡時期,它們均各體兼備,相互交融,多樣而豐富。用筆基本上以圓為主,極個別的地方可見方筆。書丹者將全身之力貫于毫端,以篆法行筆,使線條看起來沉著有力,古樸飄逸且粗細均勻,筋骨內含,特別字中的主筆,簡練而富有張力。這一點,是南北朝其他類型的碑刻中少見的。

從結字上來看,四山摩崖刻經書法的結體總的來說以方正為主,部分字體也呈橫勢展開,有外緊內松者,亦有外松內緊者。雖然排列構形手段多種多樣,有的講究主從向背,穿插揖讓,有的則互不相讓,頭重腳輕,但不管如何,最后整體都能協調一致,令人拍案叫絕。

鄒城“四山”摩崖刻經整體與自然環境融為一體,不僅書法藝術得到創新性發展,同時也使佛教經典融入自然而得以保存。這種天地人合一的精神通過文字這一載體融入書法藝術,對書法藝術的發展做出了巨大的貢獻。

三、鄒城四山摩崖刻經的研究意義

(一)鄒城四山摩崖刻經對后世的影響

1.為佛教文化的傳播做出了巨大的貢獻

鄒城四山摩崖刻經作為重要的佛教石刻之一,其中最主要的影響就是它豐富了佛教經典傳播的形式,在滅佛運動當中作為載體保存了重要的佛教經典并使其繼續傳播,為后世研究中國古代宗教文化提供了寶貴的實體資料。

2.對后世大字榜書創作具有指導意義

鄒城四山摩崖刻經作為北朝大字榜書的代表作以及刻石藝術的瑰寶,清代魏源贊其“字大如斗,雄逸高大”。 康有為講:“四山摩崖,通隸楷,備方圓,高深簡穆,為擘窠之極軌也。”這是康有為作為榜書大家從書寫實踐的角度對此作出的品評,這也確立了四山摩崖刻經作為榜書代表的地位。自魏晉至清前期,在“二王”書風的籠罩下,遺留下來的大字墨跡是極少的,在古人的書論中也很少專門去論及大字的書寫方法。在僅有的石刻資料和古人著述中,我們推知大字榜書在古代有特殊的用途——或題匾額或用以刻經,真正從藝術審美的角度欣賞和創作大字書法是清朝金石學興起之后的事了。大字書寫發展得緩慢的主要原因還在于書寫的困難,康有為在《廣藝舟雙楫》中對榜書書寫有專門的總結:“作之與小字不同,自古為難。其難有五……有是五者,雖有能書之人,熟精碑法,驟作榜書,多失故步,蓋其勢也。”從以上敘述可以看出榜書從執筆到運管,從結體到取法都難,但最難的還在于氣勢。而四山摩崖刻經卻以“高深簡穆”的氣勢取勝,所以說它在大字創作中做了一次成功的嘗試。

(二)鄒城四山摩崖刻經的歷史地位

鄒城四山摩崖刻經在書法史上處于隸書向楷書的過渡時期。在此時期,舊的書寫規范被打破,新的書寫體制還沒完全建立。四山摩崖刻經將各書體中的元素解構、重塑,并且在拆、組以及取舍的過程中取各家之所長,將幾種書體很好地融合在一起,對后世的書法創作確實有很大的啟發意義。鄒城四山摩崖刻經的用筆上承篆法,以圓為主,飄中有沉,暢中有澀,筋骨內含,體勢簡練而富有張力,體現出書體隸楷演變的時代風貌,具有撼人心魄的藝術美。四山摩崖刻經書體獨特、體勢寬博、氣勢恢宏。它不僅豐富了書法藝術的審美方式,還繼承了篆法,創造了新法,各體兼備,互相交融,在書法史上有著不可替代的地位,對后世書法風格產生了巨大的影響。