武之心·俠之路

劉鶴

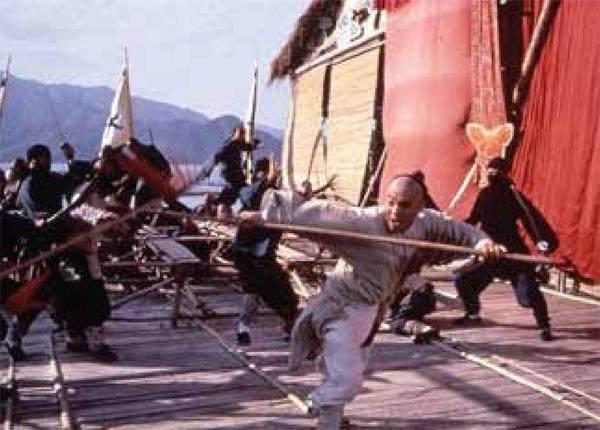

電影《精武英雄》劇照。

一個男人如果生長在大唐邊塞詩里連春風都不肯度的那個地方,那么周圍人評價你的標準和眼光,也會如邊疆的風沙一般粗糙。一個“典型”的邊疆男子漢應當膀闊腰圓,善于騎馬和豪飲烈酒,開大排量的越野車,惜字如金但句句在理且不乏幽默,還有一群外形與之相仿的好朋友。

我就出生在這么一個地方,這里的氣溫在冬天和夏天都能達到40度,只不過一正一負。據說我出生的那一年遇到了少有的極寒天氣,不銹鋼的勺子在室外用手輕輕一掰便應聲而斷,按照傳統的說法,這是個好兆頭,因為出生在這種天氣的人長大必然身強體壯,但是抓周的結果卻是:

筆,宜從文。

從文是不可能從文的。上世紀90年代最流行的文化產物無疑是港臺電影和音樂,而香港電影中最流行的無疑是黃飛鴻系列和古惑仔系列。古惑仔的市井背景與我生活的邊疆社會差異太大,沒有能夠觸動我的地方。而黃飛鴻“俠之大者,為國為民”的完美人格,卻深刻地影響了我的整個青少年時代。黃飛鴻系列電影最可貴的地方,是通過武術表達了一種既保持自我,又接納世界的開明民族主義精神,對外部世界不卑不亢,對自身傳統有揚有棄,那個時代包括黃飛鴻等一系列香港武俠電影,表達的都是這么一種精神。從立意上來講,就拉開了后世很多動作片一大截。因此對我有著同樣影響的,還有陳嘉上導演的《精武英雄》,這些電影我都反復看過無數遍,很多經典臺詞爛熟于心,到了能夠脫口背誦的程度。所以我認識和接觸“武”的一開始,“武”就已經深刻的和時代命運、民族主義和愛國情懷融合在一起,不單單是單純的搏斗技藝了。

而黃飛鴻的那種完美人格,也成為我成長過程中的一個符號,一種彼岸。

但歸根結底,用嘴當大俠不僅不能“服眾”,而且在“除暴安良”時還容易挨揍。因此我不僅在最流行的童年娛樂方式:摔跤中廣泛吸取了各民族技術的“精華”,而且受高人指點拋棄了自行車,開始腿綁沙袋跑步上學了。

終日模仿佛山無影腳顯然并非習武的正途,因此在業余體校的教練來學校挑人時,我努力把空氣吸入胸腔,雙腳踮起來使自己在人群中顯得高一點,不知道是這樣做真的有效,還是我真摯的目光感動了教練,教練從人群中把我叫出來,跟我玩了一個小游戲,這個游戲其實就是我們小時候都玩過的打手,本質上是一種反應速度的測試,測試完成后,教練又讓我反復做了幾次摸高和立定跳遠,隨即回頭對著學校的體育老師點點頭,示意可以入選,我的心瞬間騰飛了起來,冠軍、金牌、領獎臺、黃飛鴻、男兒當自強的音樂、朝陽下海灘上練拳的健兒,種種憧憬和復雜的意象涌上心頭,直到教練問了我一個問題:家里經濟條件怎么樣?

電影《精武英雄》劇照。

電影《黃飛鴻》劇照。

我涌動的心情瞬間平靜,隨即慢慢地黯淡下去。我爸爸是個司機,他開著一輛蘇聯高爾基汽車廠生產的嘎斯車,當時的中國人管所有高爾基廠的車都叫嘎斯車,然后用用途來區分它們,比如嘎斯小轎車、嘎斯吉普。我爸爸就開著一輛嘎斯小轎車,它是豆青色的,又大又重,發動時整個車身劇烈抖動發出悅耳的鋼鐵摩擦聲,車窗上有帶鏤空花邊的白色窗簾,起到相當于鍍膜的作用,行駛時噴出發黑的青色濃煙。

用現在的話講,這是一種非常高級的蒸汽朋克感。我是帶著一種朝圣之心去享受它的。小轎車讓我在同學們之中優越了很久。直到1992年前后,我的同學放學時登上了一臺更精致也更安靜的小汽車,他滿懷優越感地告訴我,這是他爸爸從廣州買來的德國汽車,叫桑塔納,是高科技,比我爸爸的嘎斯車高級多了。更要命的是,經過我的一番考證,這居然是真的。

隨著嘎斯車一起“沒落”的,還有我的優越感,我媽媽下崗了。我們這樣的工人家庭,經濟條件跟當時的“個體戶”相比本身已顯拮據,這下更是雪上加霜。即使我為了進入體校向教練撒謊,在場的班主任也會當場戳穿我,所以我只好老老實實地回答教練:很一般。

身體的巔峰期過去后,本文作者逐漸從徒手格斗項目轉向了運動強度相對更加溫和友好的兵器格斗項目,開始了歐洲古典武術(HEMA)的長劍和迅捷劍項目訓練。

迅捷劍或稱刺劍、西洋劍等,流行于1 6—17世紀,是由文藝復興時期的側劍(或稱隨身劍和佩劍)演化而來。

身后的班主任向教練點點頭,表示我說的是實情。教練的神色有些復雜又有些遺憾,他拍拍我的肩膀,讓我回家跟家長商量商量,如果家里愿意支持我訓練,周六可以讓家長帶我去業余體校找他。

在回家的路上我心亂如麻,直至沉入谷底,原來習武強身也不只靠一腔熱血,原來俠之大者也得家里有錢。我回到家里將教練的提議告訴我媽的時候,她不出所料地拒絕了我,一方面是因為我糟糕的學習成績,另一方面也是因為我家拮據的經濟條件讓她養成的那種對開銷的敏銳洞察力——這事一定很花錢。

我心里憤懣極了,我既生體校教練的氣,因為他“嫌貧愛富”。甚至懷疑他是想從中得些好處。其次生我媽的氣,因為她連了解都懶得了解,就干脆直接拒絕了我。這種曠日持久的憤懣心情,以及90年代初期那種混亂、繁榮又光怪陸離的社會氛圍,讓黃飛鴻的完美人格逐漸在我心中隱隱退去,《男兒當自強》里海灘上的朝陽,似乎也逐漸熄滅了。

我無法原諒教練,也無法理解我媽,直到多年后我從書上看到了一句話:“窮文富武。”“窮文富武”是中國底層群眾千百年總結出的經驗和智慧,要習武首先要吃得好,營養跟不上,特別是蛋白質攝入不足,從事高強度的體育訓練只會加大對自身的消耗,這種消耗逐漸累積最終就成為傷病,沒有良好的經濟條件支撐康復治療和復健訓練,傷病最終會演變成為不可逆的終身損傷。其次習武需要大量的時間和精力,不可能不影響文化課的學習。如果家境殷實,學武不成仍有退路與出路。最后,雖然現代訓練體系已經非常科學、安全,但習武仍是一項具有風險的活動,普通人家經不起波折與變故,學文無疑比習武要安全得多。

可惜我當時并不明白這些道理,“武”的精神和“武”的愿望,也在我心頭漸漸散去,與我漸行漸遠了。

一轉眼我上了大學,終于有了習武的條件,卻又沒了練武的心氣,直到大學一年級的第三個月。在網吧廝混了整整一夜又一天的我路過操場,草坪上正在放老電影,我聽到了一句熟悉的臺詞:“年輕人,我告訴你,擊倒對手最好的方法就是用手槍,練武的目的是為了將人的體能推向最高極限,如果你想能達到這種境界,就必須了解宇宙蒼生。”

這句臺詞來自陳嘉上導演的《精武英雄》,當時的香港正在回歸的前夜,民族主義、愛國主義的情緒激蕩,武俠電影普遍將個人意義上的“俠”置于波瀾壯闊的歷史大背景之下,以“武”作為精神主線,連接起一系列復雜的矛盾沖突,因此誕生了很多耐人尋味的經典臺詞。

這句熟悉的臺詞仿佛刺激靈魂的信號,讓我瞬間厭倦了充斥著香煙和網絡游戲,萎靡不振又日夜顛倒的頹廢生活,我回家洗了澡又理了發,將網絡游戲的裝備悉數送人,拜托體育學院的師兄帶我來到學校體育館的跆拳道/散打訓練中心,我見到了后來我的授業恩師。他高大強壯,表情威嚴,甚至有些兇惡,右手拿著一支竹劍,師兄向他引薦我時,他不說話,也不看我,目光依然注視著正在訓練的隊員,直到我自己張口說:“教練,我想來訓練。”

他才緩緩轉過頭來,先看了看我的黑眼圈,然后面無表情地說:“男子漢大丈夫,有什么事,應當自己來。”

我就這樣開始了半專業訓練,除去文化課之外,幾乎每天都泡在體育館里,主要接受散打和跆拳道訓練。這正好是國家加入世貿組織后,經濟高速增長的時期,社會上不但物質極大豐富,家里的經濟條件也有不小的改善,我每天能吃上半斤牛肉和4個雞蛋,胸肌和背闊肌很快脹了起來,頗有些虎背熊腰的模樣,雖然身體素質還無法與體校出身的專業運動員相比,但經過大半年的訓練,班里已經有同學像禿鷲在地面上一樣架起膀子,模仿我走路的模樣了。

比我的身體改變更大的,是我的精神狀態和心理特點,在運動訓練以外的領域,包括學習、生活甚至感情中,我都充滿自信,變得更加積極,更富有進取之心,更有責任擔當。畢竟與每天扛起上百公斤的杠鈴,拼盡全力達到人體的極限相比,生活中的挫折和挑戰簡直不值一提。與擂臺上對手兇狠的拳腳相比,生活中的白眼和冷言冷語也不過是過眼云煙。

國際跆拳道聯盟1966年在韓國漢城(即首爾)成立。從此跆拳道正式進入了國際社會。

19歲那一年,我拿到了第一塊散打比賽的獎牌。也成為ITF(國際跆拳道聯盟)和WTF(世界跆拳道聯盟)兩個黑帶一段段位的擁有者。

《精武英雄》的喚醒作用遠不止將我從網吧撈到訓練場。即使我在多年之后作為專業運動員訓練和比賽時,仍然受益頗深,有一段時間我專注于提升力量和打擊效果,錯誤地進行了大量的肌肥大訓練(即健體運動中用于增粗肌肉纖維,增大肌肉圍度的訓練),導致我的移動能力下降,有力氣卻抓不住對方,也就難以對對方造成有效擊打。更糟糕的是肌肉圍度的增大帶來體重和級別的上升,迫使我必須在比賽中面對身高超過我15公分的對手。這時我想起了《精武英雄》中船越文夫的另一句臺詞:“我從來沒有見過石頭會打人,要知道,我們的對手是會動的人。”

調整訓練計劃后,問題迎刃而解,《精武英雄》的簡介里編劇是陳嘉上導演本人,但我當時認為,能寫出如此深刻臺詞的編劇,一定是一個武藝高強、武學修為極深的宗師。在很多年后我坐在陳嘉上導演的工作室里,終于有機會問出當年的那個問題,對面慈眉善目的老者微笑著坐在一張1992年的《武狀元蘇乞兒》電影海報下面,謙遜地說:“是我寫的。”

2008年,我在黑夜里目擊了一場手段兇殘的攔路搶劫,毫不猶豫沖了上去,輕而易舉擊退一人,活捉一人,成為我習武生涯的高光時刻,在這一刻,遠去多年的黃飛鴻、霍元甲、陳真,似乎又回到了我的身邊。

大學畢業之后,經過幾年的工作,我逐漸意識到身體的巔峰期已經過去,無法再保持高強度的訓練,逐漸從徒手格斗項目轉向了運動強度相對更加溫和友好的兵器格斗項目,開始了歐洲古典武術(HEMA)的長劍和迅捷劍項目訓練,雖然強度降下來了,但我再也沒有遠離過“武”,“武”也再也沒有遠離過我,那些曾經一起訓練、比賽的“武”友,至今都是我生活圈子中不可分離的一部分。

2015年幾位曾經的拳友加入了世界范圍內新興的體育項目“全甲格斗”,并組織了第一支隊伍赴西班牙巴塞羅那,參加第一屆“世界全甲格斗錦標賽&諸國之戰”(Battle of the Nations)時,我也欣然應邀,擔任這場比賽的中文解說員。

2019年第一屆“世界全甲格斗錦標賽&諸國之戰”,本文作者擔任這場比賽的中文解說員。

早期的國內全甲格斗運動遠不像現在這樣蓬勃,不但武器裝備跟不上世界主流水平,甚至連湊齊一支隊伍都很勉強,當時的中國隊員只有5個,這意味著只要有一人受傷,都只有兩種選擇,要么帶傷堅持下去,要么卷起衣甲,繞過半個地球回家去。在這樣嚴峻的形式下,第一次出征的中國隊一敗涂地,目睹了全過程的我,也毅然從解說臺走入賽場,開始了征戰之旅。

就這樣,我們從西班牙的巴塞羅那戰斗到意大利的羅馬,從俄羅斯的莫斯科戰斗到塞爾維亞的斯梅代雷沃,如果不是疫情阻礙,我大概也沒有機會留下這些文字,而是不知道戰斗在世界的哪個角落。

當疫情進入第三個年頭,我雖已清楚明白地認識到,自己已經沒有機會再去征戰那個“江湖”,因為疫情和戰爭,那個“江湖”可能也不復存在了。但某天又看到電視上在放李連杰的《黃飛鴻》,在初升的朝陽下,一群人在《男兒當自強》的背景音樂下在海灘上練拳,不禁潸然淚下。

(責編:栗月靜)