鄉村振興戰略下草牧業可持續發展水平研究

王曉欣, 錢貴霞

(內蒙古大學經濟管理學院,內蒙古呼和浩特 010021)

草原資源是我國以畜牧業為主的農牧戶維持生計的基本物質基礎,也是我國北方地區的生態安全屏障(王加亭等,2020),但始終面臨牧業經濟生產與生態價值保護之間的權衡發展(張怡夢和尚虎平,2018;姜恕,1997)。不恰當的使用和開發容易導致草原退化與生態系統失衡,對當地甚至整個地區的生態安全造成威脅(張虎等,2012),嚴重制約草原畜牧業以及牧戶生產生活的可持續發展 (石自忠和王明利,2021)。2015年中央一號文件正式提出“草牧業”的概念,要加快發展草牧業,與黨的十九大報告中提出的實施鄉村振興戰略按照“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”的總要求具有高度一致性。

“產業興旺”是著眼于產業融合(黃祖輝,2018),達到延長農業體系價值鏈的目標(孔祥智,2018),打造更具活力和動力的農業產業,而近年來我國畜產品生產消費結構中牛羊肉占比越來越大,消費需求帶動草產品進口規模不斷加大的現實,可以看到活力化農業離不開草牧業的發展;“生態宜居”要求打造新農村建設的核心是保護綠水青山,這就要求在促進產業發展的同時不能忽略產業可持續性,而草地作為我國最大的陸地生態系統,其荒漠化治理、草畜平衡政策的落實、草原超載放牧的治理都是直接影響草牧業進一步發展的關鍵因素,也是實現“生態宜居”目標的出發點;“生活富裕”作為核心要義,農牧民是鄉村振興戰略的主體和最大受益者,也是草牧業經濟發展的主力軍,而草牧業強調三產融合、實現全產業鏈發展,生態旅游等服務業融入到草牧業生產環節將直接增加農牧民家庭收入。由此可知,草牧業和鄉村振興戰略目標任務的一致性決定了草牧業要服從和服務于鄉村振興戰略,但不完全局限于鄉村振興戰略(李新一等,2020)。

關于草牧業的定義,任繼周(2015)、侯向陽(2015)、楊振海(2015)等多名學者從多個角度給出解釋,方精云等(2018)定性分析了發展草牧業的主要抓手。關于可持續性,大多是對某一地區或某一生態系統為研究對象展開研究(Fang等,2021;趙立君等,2021;Zhao等,2020;李文龍等,2019;任繼周等,2009)。關于草業可持續發展,鄧波等(2004)基于能值分析理論構建草業生態經濟系統可持續發展評價體系,巴桑參木決等(2022)通過分析西藏草地凈初級生產力研究該地區草業可持續發展的著力點,李純斌等(2014)建議基于GIS等手段構建草地研究中科學數據服務系統。關于草牧業可持續發展,徐田偉等(2020)以青藏高原高寒地區為研究對象分析生態草牧業可持續發展的原理,修長柏(2002)、陳潔和方炎(2003)、李媛媛等(2010)、高雷和彭新宇(2012)分別從制度保障、政策、轉變生產方式、草原生態補償等方面提出推動草牧業可持續發展的對策。但目前鮮有研究從時空角度體現出草牧業試點的典型示范作用,而構建草牧業可持續發展評價體系對于實時掌握草牧業可持續發展水平,及時進行矯正對于保持草牧業可持續發展至關重要。

20世紀80年代末,聯合國OECD和UNEP提出了環境與生態評價指標體系確定方法—PSR概念模型,即壓力(pressure)—狀態(state)—響應(response)模型(Tong,2000),主要目的是診斷生態系統的持續性,剖析生態系統內在的因果關系,構建人類活動與生態環境影響之間的因果鏈(謝花林等,2015;張銳等,2014)。目前該方法已被廣泛應用于生態安全、生態健康、可持續性發展、土地利用的研究中(李可昕等,2022;咼亞玲和李巧云,2021;霍子文和王佳,2020),生態持續性涵蓋了生態安全的內涵,生態安全是生態持續性的目標與保障,二者呈正相關關系(彭建等,2012)。可持續發展問題可表述為3個不同但又相互聯系的指標類型:壓力指標反映人類活動給生態產品可持續發展造成的負荷;狀態指標表征自然資源與生態系統的狀況;響應指標表征人類面臨環境問題所采取的對策與措施(李春瑜,2016)。

基于以上政策背景和研究背景,本文以河北等12個草牧業試點地區在2012—2019年的可持續發展情況作為研究對象,基于壓力—狀態—響應模型構建草牧業可持續發展的評價體系,并利用熵權法和綜合指標法測算草牧業可持續發展指數,對草牧業可持續發展水平進行評價,分別從各目標層系統之間的耦合協調度和障礙度模型進一步剖析實現草牧業可持續發展的主要抓手,提出促進草牧業可持續發展的政策建議。

1 材料與方法

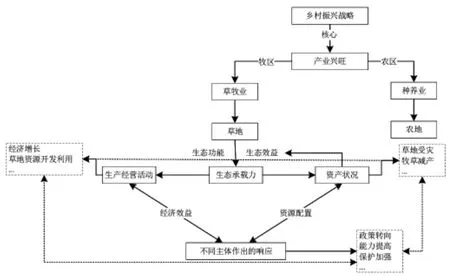

1.1 基于PSR模型構建評價體系 傳統的PSR模型按照“原因—效應—反應”的思路,闡釋人類活動給自然界施加壓力,改變了環境和資源的狀態,進而通過決策、政策措施等發生響應,促進生態系統良性循環的過程(孫晗和唐洋,2014)。而本文基于草牧業可持續發展的PSR模型包括草地資源系統承受的壓力,在此壓力下草地資源系統的狀態,以及針對壓力和狀態采取的響應措施(圖1)。

圖1 草牧業可持續發展的PSR模型框架

其中,壓力指標表示人口、畜牧業生產對自然環境、草地資源造成的壓力;狀態指標表示人類活動對牧草畝均產量、草原蓋度等資源數量造成影響,指的是行為所帶來自然資源數量、質量等的變化;響應指標表示針對以上問題、以各項政策為指導,可采取的舉措。此外,草牧業生產活動(壓力P)在一定程度上會影響草地資源的經濟、社會、人口承載力發生變化,資源的現狀S也會制約或促進生產活動的進行。壓力P和響應R之間會就經濟效益而相互作用,生產活動的經濟目的當然是創造一定的經濟價值,促進牧民收入水平提升,從而實現某產業經濟水平的總體提升,而在經濟水平提升后,其資本積累會反之利用這些經濟效益通過為生產活動引入更高端的生產技術、更專業的機器設備、更有針對性的政策支持等途徑影響其生產的形式和效率。通過合理的調度管理、草牧業政策等措施,保證草畜資源的開發利用既滿足人的利益需求,又能保護自然生態系統,促進社會經濟的發展和社會福利水平的提高。狀態S和響應R之間存在資源配置情況的不同,系統的響應措施是為使植被蓋度、產草量等(狀態)不被破壞,保證當代及后代人的使用,實現代際配置。現有資源如何進行合理配置方能實現經濟水平的提升,以及經濟水平的發展如何通過優化資源配置改善資源短缺等狀況。

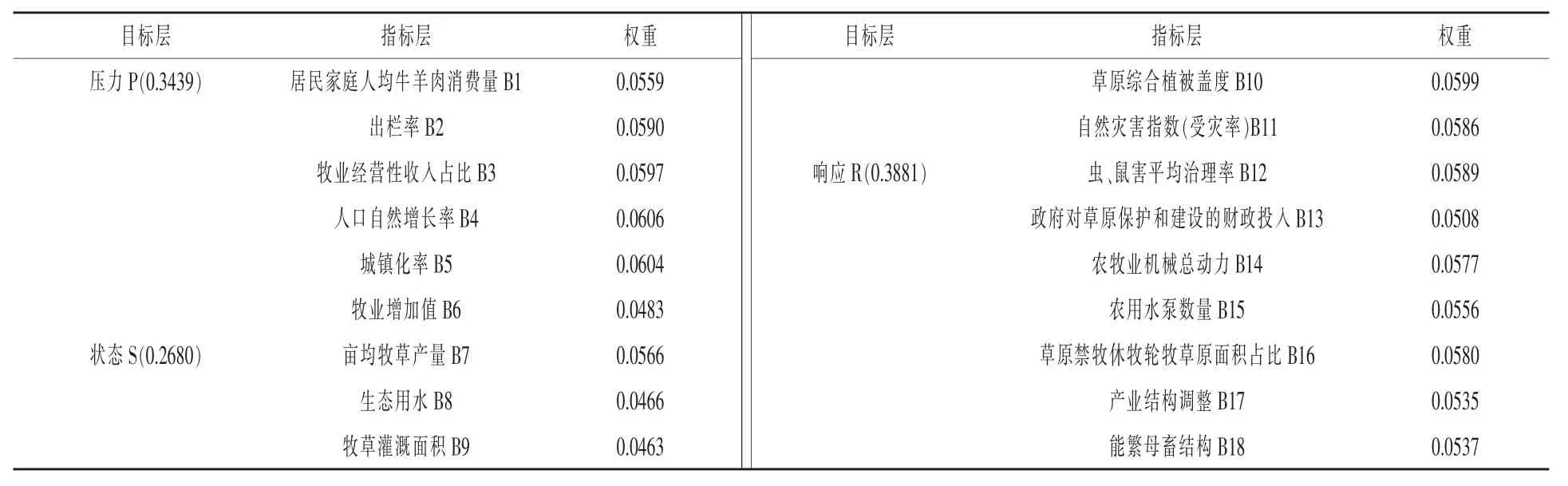

因此,本文遵循科學性、主導性、可獲取性等原則,基于社會經濟統計數據,選取能夠表征草牧業可持續發展的代表性指標,構建包括目標層和指標層的PSR三維草牧業可持續性評價指標體系,如表1所示。其中,在草牧業產業可持續發展評價的總目標下,包括壓力、狀態、響應評價3個分目標,每個分目標又可分解為若干可以具體量化的指標層(B),壓力層P中的6項都是通過人類活動的改變來雙向影響自然資源和草牧業經濟發展的指標,狀態層S中的5項是受人類活動的影響但非人為可以控制,是壓力指標下自然資源狀況的直接體現,響應層R中的7項是通過制定政策,或采取一定的手段可以實現的指標,更多體現的是某一生產活動的經濟效益。

表1 基于PSR模型的可持續評價指標體系

1.2 研究方法 本文采用熵權法計算各指標層和目標層的權重,在此基礎上通過綜合指數法和二次綜合評價法分別對PSR模型中各目標層水平和草牧業可持續發展水平進行評價,其次通過耦合協調度模型測算各目標層兩兩之間的協調度,最后通過障礙度模型分析阻礙草牧業可持續發展的主要指標。各部分結果通過Python和Excel 2019等軟件繪制圖表進行分析。

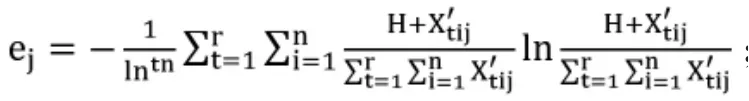

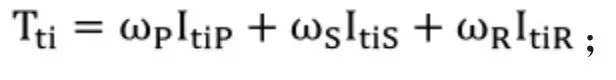

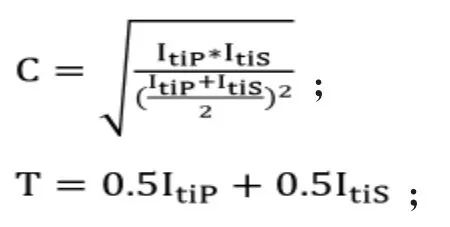

1.2.1 熵權法 首先確定指標,選取m=18個評價指標j,n=12個省 (自治區)i,r=8個年份t,則Xtij為t年i省第j個指標值。

標準化處理:當指標為正向指標時,其標準化公式為:

當指標為負向指標時,其標準化公式為:

式中:H為利用比重法對數據進行無量綱化中的指標平移幅度,一般取1以消除負值影響。

第j個指標的權重ωj:

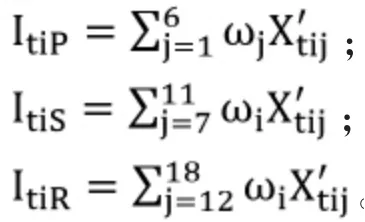

測算PSR模型中t年i省(區)各目標層的可持續發展水平指數,包括壓力指數Itip、狀態指數Itis、響應指數ItiR:

根據各指標權重ωj可得壓力、狀態、響應各目標層的權重分別為:

二次綜合評價計算t年省(區)可持續發展水平Tti:

最后t年的可持續發展水平Tt:

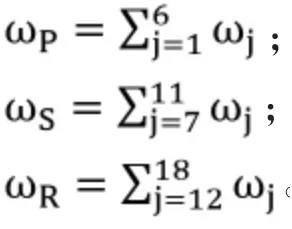

1.2.2 耦合協調度模型 協調發展是系統之間相互影響、相互促進,達到一種處于良性循環發展態勢水平的過程,反映的是系統之間動態的相互作用關系及其程度。協調度則是對其協調狀況好壞程度進行度量的定量指標。基于對目標系統單獨核算的基礎上,分別測算壓力—狀態、狀態—響應、壓力—響應雙系統之間的協調度,以狀態—壓力系統協調度為例,定義耦合度C:

則協調度D:

1.2.3 障礙度模型 在計算出各省草牧業可持續發展水平后,需要對各項指標進行更深層次的分析,通過構建障礙度模型,以明確制約草牧業可持續發展能力提升的障礙因素(李夢程等,2020),則指標障礙度可表示為:

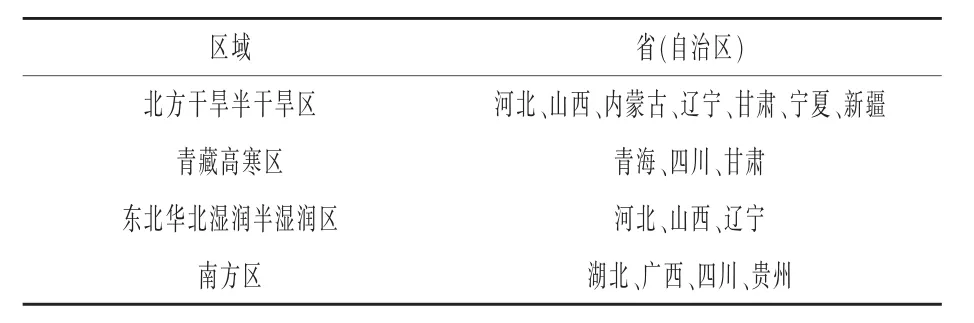

1.3 研究區域及數據來源2015年,農業部將加快草牧業發展作為重點課題專題研究,并在全國12個省(區)開展草牧業發展試驗試點(表2)。2016年印發了《關于促進草牧業發展的指導意見》,意見中提出北方干旱半干旱區、青藏高寒區、東北華北濕潤半濕潤區和南方區4個區域草牧業發展的主攻方向和推介模式,為草牧業的發展指明了方向。因此本文以這12個試點省(區)為研究對象,選取2012—2019年為研究年限,通過整理《中國草業年鑒》《中國畜牧獸醫年鑒》《中國城鄉建設統計年鑒》《中國林業和草業統計年鑒》《中國林業和草業年鑒》和各省(自治區)統計年鑒的相關數據,對4個區域及各省草牧業發展情況如何,其可持續性是否得到提高,未來發展草牧業的重點是哪些方面,展開深入研究。

表2 草牧業試點省份及分布區域

2 結果與分析

權重分配差異反映了指標在評價體系中相對重要程度,其值越大,說明該指標對于評價問題越重要。熵權法分析結果發現,在評價草牧業可持續發展水平時,目標層權重中壓力、狀態、響應指標分別占0.3439、0.2680、0.3881,響應>壓力>狀態,壓力和響應基本持平而狀態指標比重相對較低。顯然在可持續目標下,無論是生產生活還是政策實施,都是人的行為在其中占了較大的比重,生態資源狀態作為被動的一個環節其影響程度最小。

2.1 草牧業可持續性評價結果分析

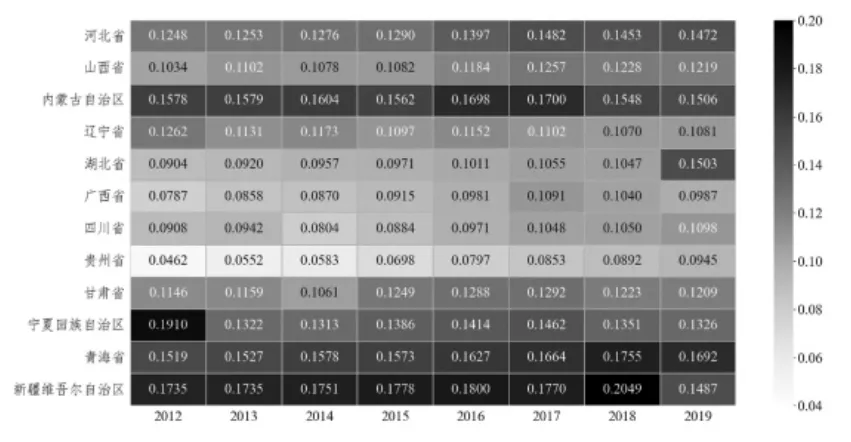

2.1.1 總體可持續性評價 如圖2所示,2012—2019年除遼寧、寧夏、青海外,其他試點地區可持續發展水平雖有波動但均有所提高,其中河北、內蒙古、新疆漲幅較大,顯然北方干旱半干旱區的可持續發展水平變化幅度呈兩級分化,河北、內蒙古穩居前三,2019年湖北替換遼寧進入前三行列。在成為草牧業試點之前,內蒙古、湖北、貴州的草牧業可持續發展水平保持穩定,河北、青海、廣西、四川、山西均在2013年有所提高后又回落至2012年的水平,甘肅、新疆波動上升,遼寧、寧夏逐年有明顯的下降趨勢。草牧業概念提出之后,甘肅、寧夏、四川可持續發展水平穩步上升,河北、內蒙古、廣西、新疆、湖北、青海、遼寧有上升趨勢但波動性較大,山西呈先增后減的趨勢,2018年開始水平有所下降。各省2012—2019年草牧業可持續發展平均水平排名從高到低依次是河北省>內蒙古自治區>廣西省>新疆維吾爾自治區>遼寧省>湖北省>青海省>四川省>寧夏回族自治區>山西省>貴州省>甘肅省。

圖2 各省2012—2019草牧業可持續發展水平

2.1.2 PSR模型中各系統可持續性評價

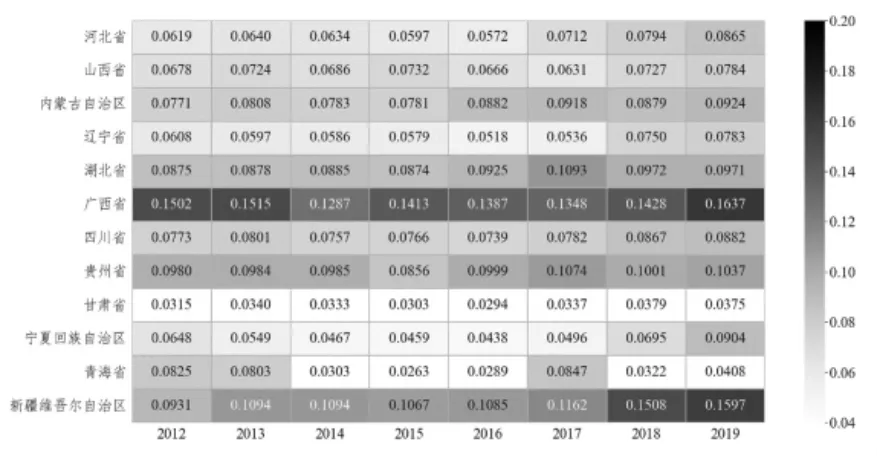

2.1.2.1 壓力指數 如圖3所示,壓力指數ItiP值的變化趨勢時空分異特征顯著。總體來看,寧夏、青海、新疆、內蒙壓力指數普遍較高,河北、山西、湖北、廣西、四川、貴州、甘肅、青海呈增長趨勢,另外4個地區則有所下降。其中比較突出的是新疆的下降程度明顯,表明在草牧業政策實施之后,壓力層的可持續性在減弱,而壓力層比重較大的指標是人口自然增長率和城鎮化率,居民家庭人均牛羊肉消費量和牧業生產比重較小,表明對于新疆而言,城鎮化和人口增長一定程度上抑制了可持續性發展,而人均消耗的牛羊肉影響較小,意味著隨著人口增長和城鎮化進程的推進,不能忽視權衡可持續發展。

圖3 各省2019—2019草牧業可持續發展—壓力系統

2.1.2.2 狀態指數 如圖4所示,狀態指數Itis值的變化較為穩定。2012—2019年廣西的狀態指數一直處于最高水平,其次是貴州和新疆,且新疆漲幅最為明顯,其余地區的狀態層可持續性水平變化較小。2019年,狀態指數排名前三的是南方區的廣西、貴州和北方干旱半干旱區的新疆,狀態層比重較大的是草原綜合植被蓋度和自然災害指數(受災率),表明這三個地區的牧草資源現狀較好,草原綜合植被蓋度較大且受災率較低。

圖4 2019—2019各省草牧業可持續發展—狀態系統

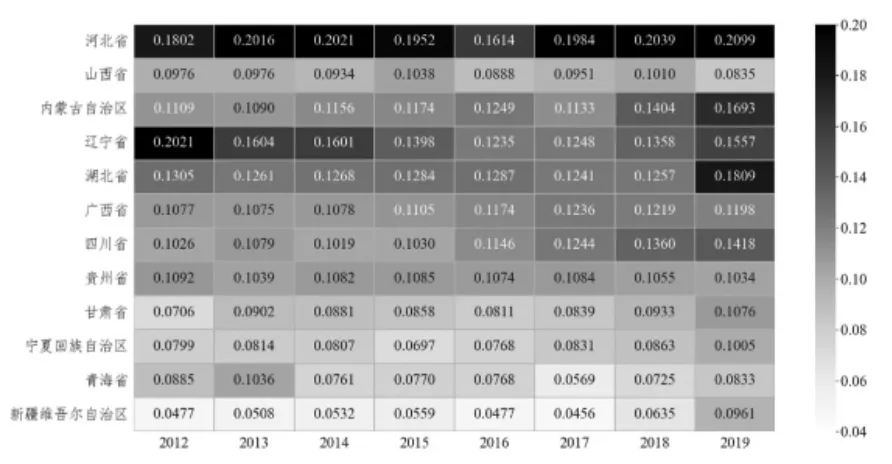

2.1.2.3 響應指數 如圖5所示,響應指數ItiR值的變化趨勢最為明顯。2012—2019年河北響應層的可持續性一直處于最高水平,表明河北一直在草牧業發展過程中采取了較為有效的政策干預,尤其是在草原蟲鼠害治理方面,農機投入較大。而湖北省漲幅最為明顯,尤其是2018年以來,遼寧則從2014年開始出現明顯的下降趨勢。2019年響應指數排名前三的是河北、湖北、內蒙古,表明這3個地區在政策扶持和實施、對草原保護和建設的政策投入、機械化水平等方面均已領先于其他試點。

圖5 2019—2019各省草牧業可持續發展—響應層

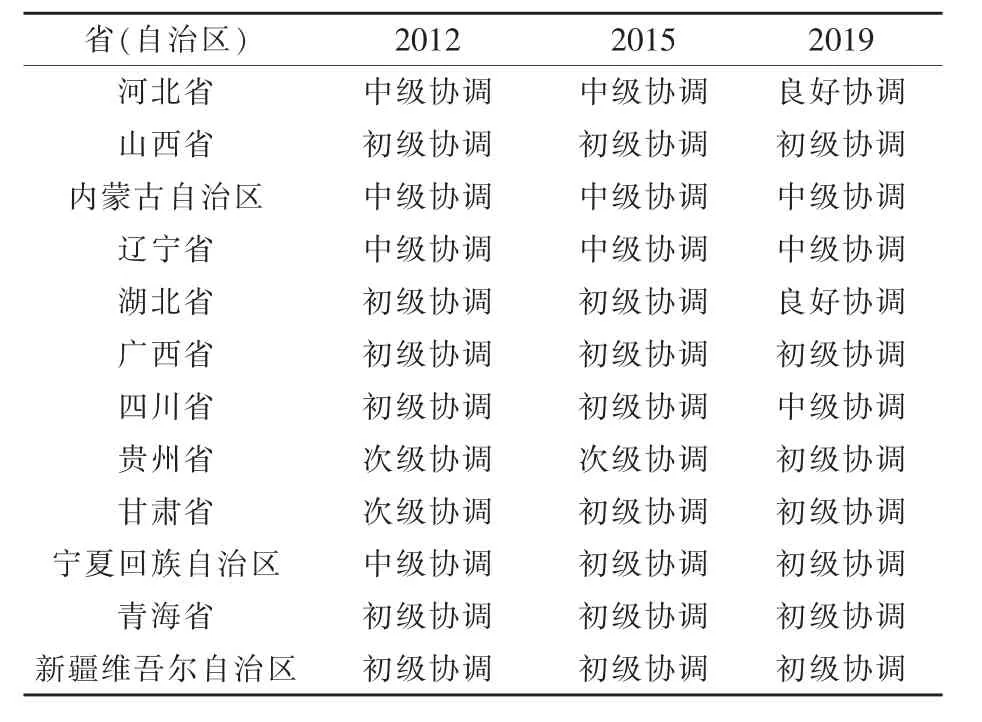

2.2 各系統之間耦合協調度檢驗 基于以上分析,不難發現有些地區草牧業政策實施、當地居民對草牧業可持續性施加的壓力和草地資源現狀對可持續發展表現出的影響度并不一致,從而需要對各系統之間的耦合協調關系采取進一步的研究。由于目前并沒有PSR模型下草牧業各系統之間協調度的統一標準,本文結合已有研究分級方法與計算結果,將0.25、0.30、0.35和0.40作為斷點將耦合協調類型區劃分為5類,分別是低級協調區、次級協調區、初級協調區、中級協調區和良好協調區(侯蕊和李紅波,2021)。不同等級代表草牧業可持續發展中壓力(人類活動)—狀態(草地資源現狀)—響應(政策干預),從彼此失衡、損益到逐漸同步的協調發展水平。協調度較低區域一般短板凸顯,不同層級彼此制約沖突,不利于可持續發展,協調度較高區域內各主體間相互增益,實現同步發展,是較為理想的草牧業發展狀態。

2.2.1 壓力—狀態 如表3所示,選取2012、2015、2019作為時間截面來進行分析,發現壓力和狀態之間的協調度呈現出明顯的空間分異規律。壓力和狀態之間的協調度表示農牧民生產行為和當地居民消費行為對草地資源利用的合理程度。河北、山西、遼寧、四川、貴州均由2012和2015年的次級協調到2019年增長到初級協調,湖北從2015年開始實現了初級協調,內蒙古始終維持初級協調,新疆一直保持中級協調,甘肅實現了由低級到次級的發展,廣西從初級到中級,寧夏在初級和低級之間來回轉換,青海則由初級降到次級。到2019年已有廣西和新疆2個地區實現了中級協調,甘肅和青海處于次級協調,其余均實現了初級協調,即已全部跨出低級協調狀態。

2.2.2 狀態—響應 如表4所示,同樣選取2012、2015、2019作為時間截面來進行分析狀態和響應之間的協調度。狀態和響應之間的協調度代表了草地資源現狀同相關政策措施之間是否相互適應。河北、內蒙古、湖北由2012和2015年的初級協調到2019年成為中級協調階段,山西、貴州、廣西始終分別維持次級、初級、中級協調,其他地區在2012—2019年期間則呈波動狀態,單獨從政策實施后來看,遼寧和四川實現從次級到初級協調,青海一直維持在低級協調,甘肅、寧夏、新疆分別從低級協調跨越到次級、初級、中級協調。到2019年,有5個地區實現中級協調,4個地區為初級,2個地區為次級,仍有1個地區處于低級協調階段。

表4 各省2012、2015、2019年狀態—響應系統的協調度

2.2.3 響應—壓力 如表5所示,同樣選取2012、2015、2019作為時間截面來進行分析響應和壓力之間的協調度。壓力和響應之間的協調度一定程度上代表草牧業相關政策措施的實施成效同農牧民生活生產行為之間的互動,存在經濟效益和政策效應。可以看到山西、廣西、青海、新疆一直處于初級階段,內蒙古和遼寧維持中級協調,甘肅和貴州均實現了次級到初級協調的轉換,湖北從初級快速發展到良好,河北從中級到良好,四川從初級到中級,而寧夏則從中級回落到初級階段。總體來看2012至2015年各省的協調度變化不大,但2015到2019年均向更協調的方向轉變,意味著草牧業生產活動消耗各類資源的增加,伴隨著草牧業產值、畜產品產量也小幅增加,顯然其經濟效益大于生態效益。

表5 各省2012、2015、2019年響應-壓力系統的協調度

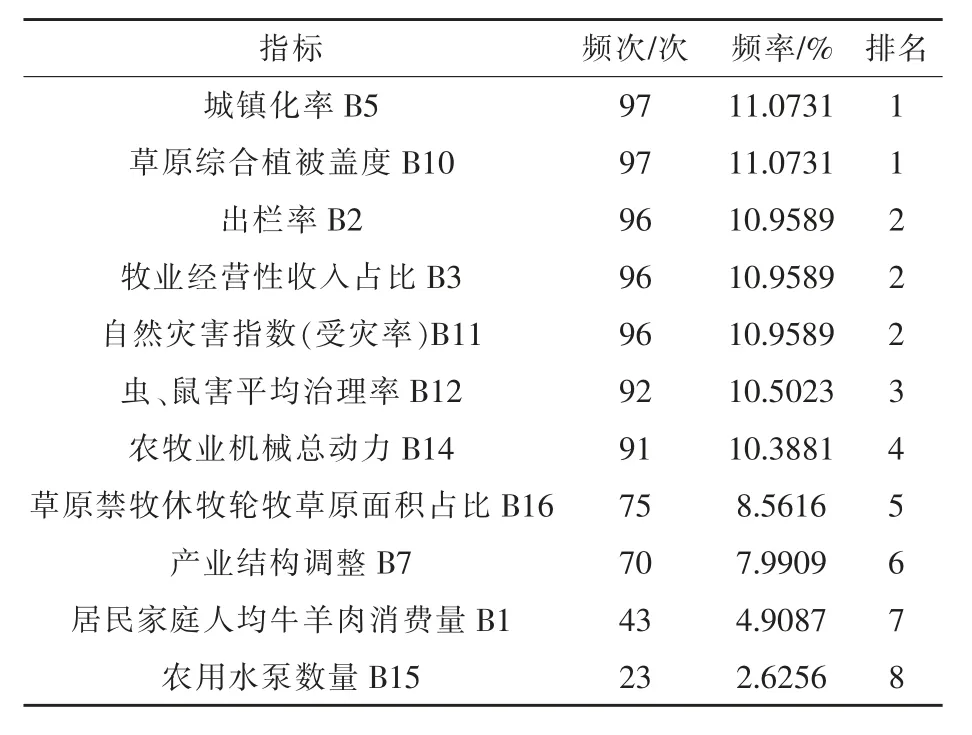

2.3 草牧業可持續發展障礙因素分析 為了進一步了解實現草牧業可持續發展的主要抓手,在測算草牧業可持續發展指數的基礎上,利用障礙度模型剖析可能制約草牧業進一步可持續發展的障礙因子,選取各地區每年排名前十的障礙因子進行整理,障礙度出現頻率較高的指標如表6所示。12個試點地區的可持續發展障礙指標出現頻率在10%以上的主要有7項,出現頻率最高的是城鎮化率和草原綜合植被蓋度,約為11.0731%,其次是出欄率、牧業經營收入占比和受災率,約為10.9589%,蟲、鼠害平均治理率和農牧業機械總動力出現的頻率約為10.4452%。

表6 草牧業可持續發展評價指標障礙度

3 討論

本文從草牧業可持續發展角度出發,認為無論是為了實現怎樣的發展目標、實現怎樣的經濟效益,一切生產活動進行的前提都是基于保護自然資源而進行的,尤其是對于草牧業這種受自然因素影響較大的產業。其次,人口自然增長率和城鎮化率對可持續的壓力影響較大,草原綜合植被蓋度的增加一定程度上意味著當地草產品的產量以及畜產品的質量、數量,作為草牧業產值的兩個主要貢獻點對其產業的經濟發展水平有著舉足輕重的作用。可持續性的穩步上升,表明資源的合理配置與草牧業經濟水平的提升呈同步變動的趨勢,有限的資源將被合理地用于促進草牧業經濟的增長,草地資源隨著草牧業經濟水平的增長,將有更多的投入可用于優化資源的配置,從而可以調整草牧業同其他產業之間的布局,但鑒于產業結構調整的緩慢性和長期性,推進草牧業產業轉型升級,促使資源投入向集約化轉型,是確保資源配置效率保持在最優水平的核心要素。

從各系統間協調度來看,草牧業概念提出以來,草牧業生產通過制定合理的資源利用方式,充分合理地將有限的優質資源利用起來,而草地承載力和資源現狀對進一步加快草牧業發展也是良性促進的關系。其次,狀態和響應之間的協調度較高的地區集中在北方干旱半干旱區和南方區,且由于各地資源稟賦和資源配置方式的不同,地區狀態和響應之間的協調度差異較大。最后,草牧業生產活動與技術進步、政策引導之間是相互促進的協調關系,對于增加草牧業產值、增加經濟效益有一定作用。但要想實現可持續發展,盡管草牧業生產活動帶來了經濟效益,但可能存在邊際效應遞減的規律,其積極效應可能會不斷衰減,在未來的發展過程中不得不在實現草牧業經濟效益增長的同時關注其生態效益,以實現可持續性發展。

從制約草牧業可持續發展的障礙因素來看,城鎮化進程中應格外關注草牧業的發展,繼續加強草原資源的保護和高效利用,同時對草原蟲鼠害的防治和治理也尤為重要,提高牲畜的出欄率、良種率和繁育率,從而提高農牧民的牧業經營收入,這些都是實現草牧業可持續發展的重中之重。長期以來,由于對生態系統脆弱的荒漠化草原重利用輕管護,超載過牧和頻繁的鼠蟲害導致草原嚴重退化、沙化和鹽堿化,應著力治理退化草原,加強草原監督管理,改善草原生態,鞏固北方重要的生態安全屏障。而對于本身草原植被覆蓋度較高、天然草原品質較好、產量較高的地區,適度挖掘發展人工種草和草產品加工業的潛力,積極發展草牧業。

基于上述分析,要想提升草牧業可持續發展水平,應從以下幾方面著手:第一,對于草原牧區發展草牧業應遵循“生態優先,以草定畜”的原則,科學配置草地的生態和生產功能,將草地保護與適度利用相結合,也就是提高草牧業生產各環節的協調性和同步性,在保護植被不被破壞的前提下,發揮邊際土地的作用,發展具有特色的高產高效草牧業。第二,繼續堅持治理退化草原,改善草原生態,對現有草原根據不同的可利用率進行合理規劃和利用,積極引導牧民主動保護草原生態。除繼續鞏固落實草畜平衡和禁牧政策實施效果以外,著力推進草食畜牧業產品提質增效,加大其草畜產品的加工技術投入,提高商品轉化率的同時,增加其效益水平。第三,鑒于本研究所涉及到的指標數據的不可獲得性,導致評價指標體系的建立存在不完善或指標遺漏等問題,這將直接影響預測方法的選取和預測結果的準確性。未來應該在發展草牧業經濟的同時,充分發揮草牧業統計監測的支撐和服務作用(唐芳林等,2021),為草牧業相關研究提供更多的數據支撐。

4 結論

2012—2019年平均可持續性排名從高到低依次是河北省>內蒙古自治區>廣西省>新疆維吾爾自治區>遼寧省>湖北省>青海省>四川省>寧夏回族自治區>山西省>貴州省>甘肅省,除遼寧、寧夏、青海外,其他試點地區可持續發展水平雖有波動但均有所提高,其中河北、內蒙古、新疆漲幅較大,一定程度上證實了草牧業政策實施的有效性。其次,壓力、狀態、響應各目標系統之間的協調度呈現出明顯的空間分異規律,除個別省份,壓力和狀態之間已全部跨出低級協調狀態,狀態和響應之間大部分地區實現初級和中級協調,響應和壓力之間的協調性最好。最后,影響草牧業可持續發展的障礙度分析中,出現頻率最高的是壓力層的城鎮化率和狀態層的草原綜合植被蓋度,提醒各地區在城鎮化進程中應格外關注草牧業的發展,繼續加強草原資源的保護和高效利用。雖然長期以來,各部門在提升草畜生產能力、促進生產方式轉變、提高科技支撐水平等方面已取得了積極的成效。但草牧業產業基礎弱、草畜配套不緊密、產業融合度低、國際競爭力弱等問題還很突出。應遵循天然草地適度利用原理、優質人工草地建植原理、優質草產品加工原理、家畜營養均衡飼養原理、產業融合發展原理和區域功能耦合原理共同促進草牧業可持續發展。