我國加氫站建造趨勢分析

胡杭健 劉再斌 段志祥 李文波

(中國特種設備檢測研究院 北京 100029)

1 我國加氫站建設概況

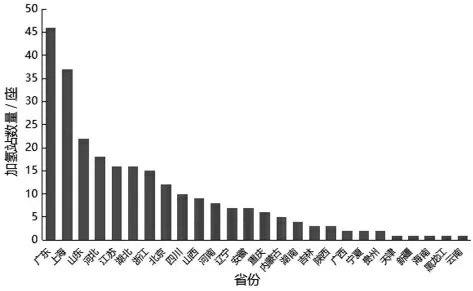

作為21 世紀最具發展潛力的綠色能源,氫能在降低碳排放、實現碳中和、建立清潔低碳安全高效的能源體系中發揮關鍵性作用[1]。交通運輸是氫能源應用的重要領域,受到高度重視。2020 年12 月,國務院發布的《新時代的中國能源發展》白皮書中指出:我國將在2025 年建成加氫站200 座、2035 年1 500 座,2050 年10 000 座、燃料電池汽車總數達到500 萬輛[2]。截至2021 年底,國內已建加氫站255 座,氫燃料電池汽車保有量9 000 輛左右[3],大致分布區域如圖1 所示。

圖1 我國加氫站分布圖

由圖1 可知,加氫站主要集中在我國東南部沿海地區,西部及東北部地區建設相對較少,整體呈現由沿海向內陸逐漸呈階梯狀分布。其中,廣東、上海、山東、河北、江蘇5 個省市占據了全國加氫站總數的1/2。

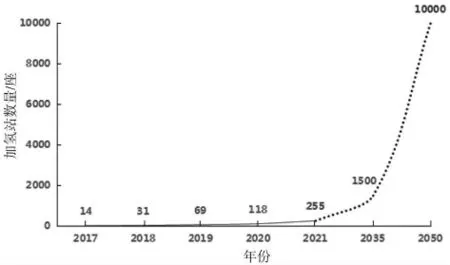

2006—2019 年,我國加氫站建設處于探索階段,數量增長緩慢,建成投用的加氫站也都是處于試驗階段的試點工程項目;2020 年開始,隨著加氫站(合建站)建設相關的法規、標準相繼出臺,氫能產業供應鏈逐步完善,相關技術和設備國產化進程加快,加氫站建設進入高速發展階段,見圖2。尤其是2021 年底確立了氫能五大示范群(京津冀城市群、上海城市群、廣東城市群、河南城市群、河北城市群)之后,更是給加氫站的建設提供了巨大的動力。

圖2 加氫站建設趨勢圖

2 加氫站規模與成本分析

目前國內多為加注壓力35 MPa 氣氫加氫站,主要加注對象為公交車、商務客車和物流車[4]。其他還有液氫加氫站和加注壓力35/70 MPa 加氫站(這類加氫站不僅可以給商用車加氫,還可用于小型轎車加氫)。

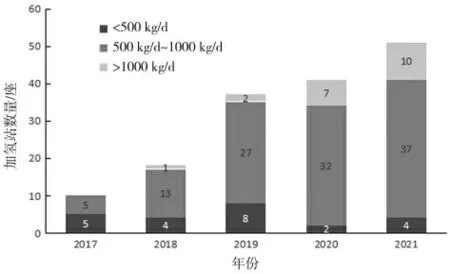

加氫站日加注能力趨勢見圖3。由圖3 可知,國內加氫站加注能力設計主要集中在500 kg/d~1 000 kg/d 之間。由于加氫站主要依據氫燃料電池汽車的分布而建設,基本需求為每50 輛建1 個加氫站。目前加氫車輛主要集中在運行線路相對固定的公交車、商務客車和物流車上,儲氫氣瓶主要為35 MPa鋁內膽碳纖維纏繞瓶(Ⅲ型氣瓶)(70 MPa 的Ⅳ型氣瓶主要用于小型轎車),儲氫密度25 g/L~30 g/L[5],總容積400 L~1 200 L,一次性可充裝氫氣10 kg~36 kg,所以1 個日加注量500 kg~1 000 kg 的加氫站基本能滿足運行需求。

圖3 加氫站日加注能力趨勢圖

目前氫能產業發展良好,氫燃料電池汽車不斷增加,中石化、中石油、中海油等央企也增加了在加氫站建設上的投入。國內加氫站建設運營主體由前期的燃料電池企業、加氫站設備總成企業等逐漸向央企、各地方能源型企業轉移。其中,中石化規劃在“十四五”期間建成1 000 座加氫站或油氫合建站。

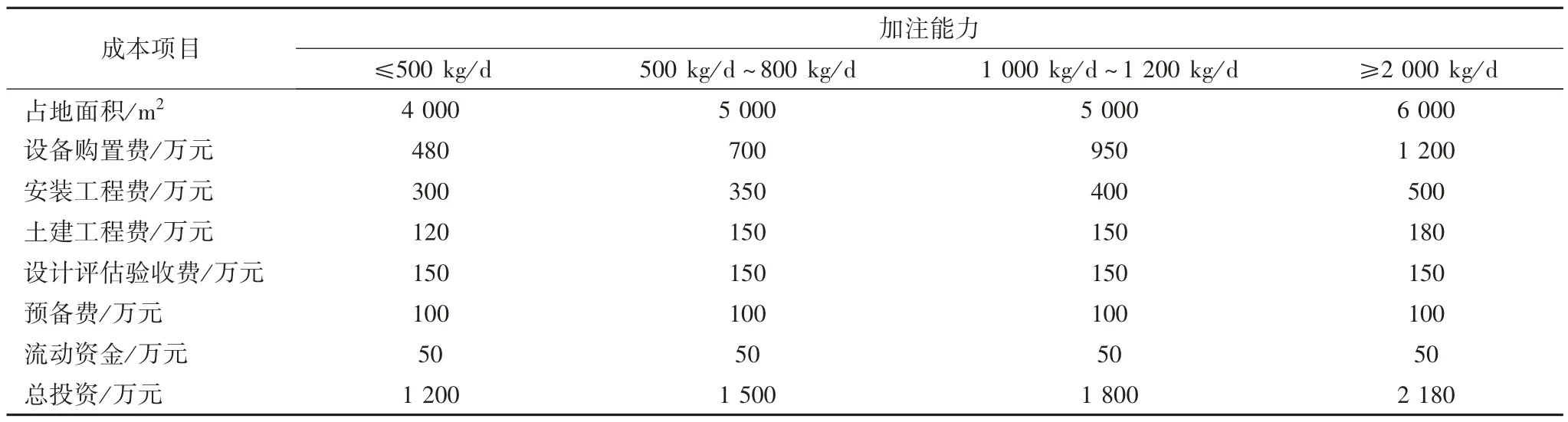

加氫站按氫供應方式主要分為外供氫加氫站、站內制氫加氫站和液氫加氫站3 類。目前國內建造最多的是外供氫加氫站(氣氫)。這類加氫站核心設備國產化程度較高,能夠使用我國自主研發的儲氫裝置、壓縮系統、加氫系統、站控系統等[6]。此類設備制造的發展方向主要是通過產業規模化,從而降低設備成本,促進氫能產業的發展。例如中船重工718 所、中鼎恒盛、北京天高等生產的隔膜壓縮機系統需求達到100 套/a時,系統成本可降低50%;上海舜華、厚普股份等公司生產的加氫系統需求達到500 套/a 時,成本可降低30%;總體設備成本可降低30%~40%[7]。這類加氫站建造成本可參考表1[8]。

表1 加氫站規模與成本對比

橫向對比液氫加氫站:由于液氫需要保持低溫(-253 ℃),需要使用低溫型壓縮機和空壓機,在存儲設備上多了液氫儲罐和氣化器等關鍵設備;而且很多低溫關鍵核心設備如液氫泵、液氫閥門等還依賴進口,此類設備及系統價格相對較高。相關機構進行測算得出液氫加氫站建造成本比氣氫加氫站整體高出30%左右。

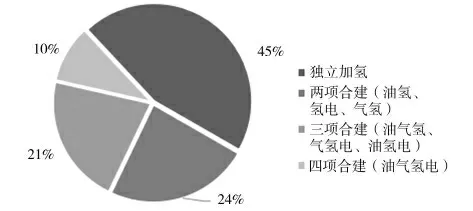

2021 年6 月發布的《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB 50156—2021),增加了加氫合建站相關內容,允許現有加油站和加氣站進行擴建和改建成為加油加氫合建站、加氣加氫合建站等[9]。在2021 年當年新增的近百座加氫站中,根據公開信息能夠搜索到的已建成或投運的51 座加氫站,按加氫站加注介質進行分類如圖4 所示。

圖4 加氫站類型占比圖

獨立加氫站只占比45%,加氫站已開始逐步向加氫、加氣、加油、充電等一體化的綜合型能源站轉變。合建站成為一種趨勢,主要原因有2 點。

(1)經濟效益方面。加氫站投資成本大,單純建立純加注氫氣的加氫站,短期內氫燃料電池汽車規模有限,難以實現良性循環。如果配合其他能源加注業務,能幫助加氫站實現良好的經濟效益。

(2)土地資源方面。城市土地資源稀缺,土地集約化利用需求較高,建立占地面積較大的純加注氫氣加氫站難度高。如果在現有加油站和加氣站的基礎上改建或擴建為油氫、氣氫等共建站則會相對容易,土建成本也會降低[10]。

3 加氫站形勢與政策分析

加氫站的建設,事關中國能源發展戰略和氫能產業布局。中央和各部委聯合發布一系列指導性文件,各地方政府也結合當地氫能產業發展現狀相繼出臺了一系列相關政策[11]。

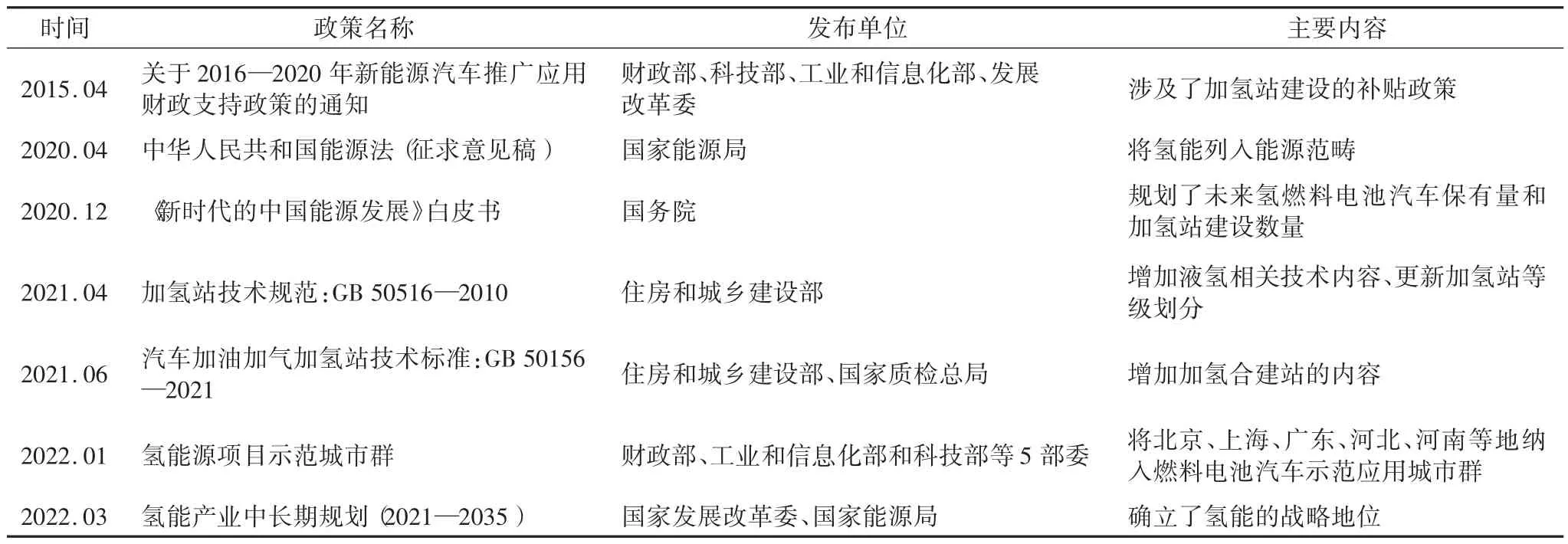

(1)國家政策。我國從2015 年開始發布加氫站建設相關指導文件,其中較為關鍵的見表2。

表2 國家加氫站指導性文件清單

分析相關指導性文件可以發現,國家對氫能產業政策一直持積極態度。政策也涵蓋了技術路線、發展規劃、基礎設施建設等細分領域,政策出臺頻率不斷增加,支持力度不斷加大。《氫能產業中長期規劃(2021—2035)》中確立了氫能的戰略地位,并指出了氫能未來發展方向。

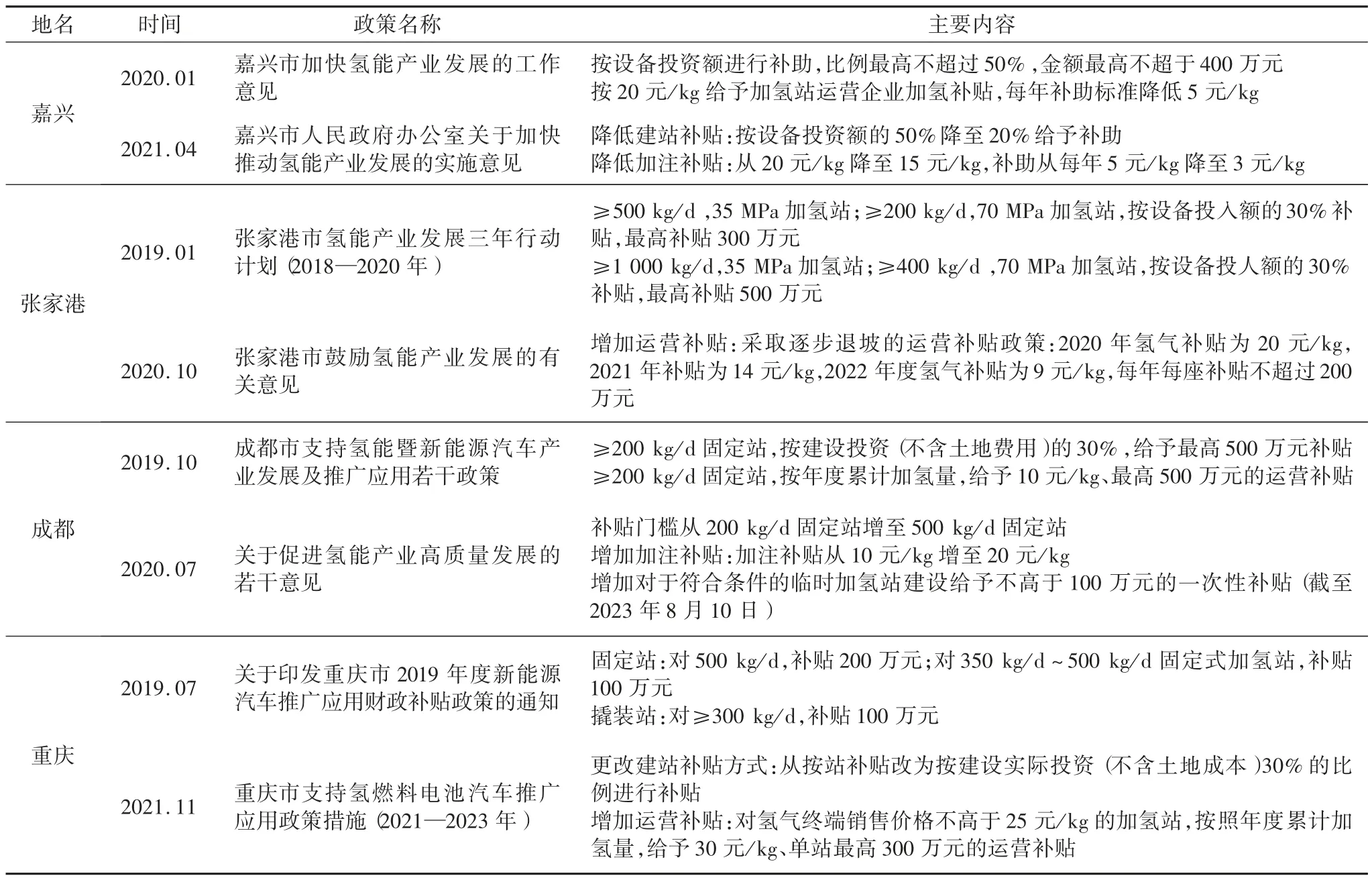

(2)地方政府政策。地方政府發展氫能的積極性也非常高,佛山、廣州、上海、如皋、寧波、蘇州、常熟等20 多個城市發布了氫能產業規劃和加氫站建設、運營相關補貼政策,一方面是為了貫徹中央踐行綠色發展的理念,另一方面是為了促進當地產業結構調整,實現經濟效益。

對比分析各地方政策補貼相關內容可以發現:補貼主要針對加注能力≥500 kg/d 的加氫站;補貼金額主要按投資設備總額的百分比和累計加注量進行補貼[12]。對比嘉興、張家港、成都、重慶4 個城市先后發布的氫能補貼政策(表3)可發現,除嘉興補貼略有退坡外,其余3 地補貼不降反升,在建站補貼不變的政策下,提高了運營補貼。

表3 4 地加氫站補助政策對比

(3)科研專項。自2018 年開始,科技部在國家重點研發計劃中啟動實施“可再生能源與氫能技術”重點專項實施周期為5 年(2018—2022 年)。2018 年擬在6 個技術方向啟動32~64個項目,擬安排國撥經費總概算為6.565 億元。2019 年擬在6 個技術方向啟動24~45 個項目,擬安排國撥經費總概算約4.38 億元。2020 年擬在氫能、太陽能、風能、可再生能源耦合與系統集成技術4 個技術方向啟動14~28 個項目,擬安排國撥經費總概算為6.06 億元。2021 年度重點專項部署將圍繞氫能綠色制取與規模轉存體系、氫能安全存儲與快速輸配體系、氫能便捷改質與高效動力系統及“氫進萬家”綜合示范4 個技術方向展開。從資金扶持力度來看,基礎前沿技術、共性關鍵技術、示范應用3 方面擬啟動18 個項目,擬安排國撥經費7.95 億元。另外,在“國家質量基礎的共性技術研究與應用”“新能源汽車”等重點專項也設置了加氫站和氫能汽車相關研究項目。

(4)社會發展。2020 年6 月,《2020 年國民經濟和社會發展計劃的主要任務》明確指出,要制定國家氫能產業發展戰略規劃;支持新能源汽車、儲能產業發展,推動智能汽車創新發展戰略實施。這是氫能首次被寫入年度國民經濟和社會發展計劃。

(5)應用示范。2022 年2 月,我國舉辦了冬季奧運會,為助力“綠色冬奧”,奧組委配置了16 個加氫站為近千輛氫燃料電池客車保駕護航,集中展示了中國在氫能燃料電池汽車領域的發展成果,打造出了一個完美的綠色冬奧氫能示范應用場景。

4 加氫站風險與機遇分析

(1)政策方面。目前氫能產業建設主要依靠國家和地方政策指引,未來存在補貼金額降低,補貼門檻升高的可能[13]。現有階段,在國家和地方多重利好政策加持下,我國氫能源行業有望進入高速成長期。

(2)經營方面。氫能產業處于發展初期,存在相關制度和規劃不完善的現象;存在未來經濟下行壓力增加,氫能產業核心技術突破緩慢,導致氫能投資規模不及預期;企業經營發展存在不確定性。但隨著上下游技術發展與進步,產業鏈正在逐漸完善,為今后加氫站穩定運營提供了基礎保障。

(3)市場方面。由于行業產業升級和降本需求迫切,行業競爭日益加劇;加之全國統一大市場的建設步伐加快,地方市場壁壘被打破,龍頭企業將主導全國氫能產業發展,資金少、抗風險能力差的中小企業將面臨更大的挑戰。如果企業能夠依據自身相關技術優勢和核心競爭力,整合上下游企業資源、擴大產業規模,將會在未來的市場競爭中立于不敗之地。

(4)盈利模式。氫能產業處于發展初期,目前存在加氫站投資金額大,加氫車輛少等情況,且已建成加氫站大部分處于虧損階段,存在盈利不穩定的情況。可以利用現有加油、加氣站的場地設施改擴建加氫站,不僅可以降低建站成本、增加盈利方式也能加大抗風險能力。

(5)設備運行。運氫、儲氫、加氫設備均屬于特種設備,高壓、低溫運行存在一定風險,企業要落實設備安全管理制度,定期進行自行檢查和定期檢驗,或安裝在線監測設備對設備進行實時監測和預警分析,以降低設備運行風險。

(6)其他因素。存在受地域自然災害或其他不可抗力因素影響(如新冠疫情、洪澇災害等導致車輛運行停滯等情況),經營可能受到一定程度的影響。

5 結語

我國加氫站建設目前處于快速上升期,加氫站建造數量逐年遞增。雖然目前加氫站因初始成本投資大、產業鏈不完善、氫氣加注價格高、加氫車輛規模小等綜合因素影響,大部分處于虧損狀態,但地方政府和社會關注度高,出臺了不少補貼政策,鼓勵加氫站建設。隨著“以獎代補”示范政策落地,國內氫燃料電池汽車產業正在快速發展,氫燃料電池汽車在不斷投入市場;加氫站建設標準、法規、監管等體系也在逐步完善[14],加氫站建造規模及加注能力也在逐步提升。

目前國內氫供應鏈和下游應用已初具規模,部分氫能產業關鍵技術已取得一定的成果;燃料電池汽車也已開始批量生產,區域化氫能社會示范項目正在逐步推廣,珠三角、長三角、京津冀等氫能產業集群正在形成。

未來隨著技術突破,制氫、運氫、儲氫成本不斷降低,氫氣價格必將持續走低;并且隨著核心部件國產化程度逐步提升,加之規模化建設等因素,加氫站建造成本下降呈現積極快速趨勢,整體投資金額也將逐年下降,產業規模將大幅度提升。預計到2035 年之后,隨著制氫、儲運、加注等相關技術和法規標準相繼成熟和完善[15],順應我國碳中和趨勢,氫能產業將進入爆發式增長階段。