137Cs測年的東北興凱湖現代沉積速率研究

廖東霞,郭海婷,吳孟孟,潘少明

南京大學地理與海洋科學學院,南京 210023

0 引言

湖泊沉積物記錄了流域人類活動的信息和湖泊生態環境的演變過程,是流域侵蝕和環境污染物質運移的重要宿體[1]。湖泊沉積速率是湖泊沉積學研究的重要內容,是反映湖泊沉積的基本因素,它對了解流域侵蝕、流域物質運移和湖泊沉積環境演化過程等具有重要意義,是當前全球環境變化研究的熱點和焦點問題[2]。在眾多測定沉積速率的方法中,同位素測年法因計算定量化和精確化等優勢而應用廣泛,其中137Cs計年法是通過識別沉積物137Cs剖面中因人類核活動事件形成的特殊的137Cs蓄積層位來進行定年的,這種定年法非常獨特而有效。1954年和1963年是137Cs計年法的兩個通用時標,分別對應于核爆散落137Cs在沉積物中儀器可檢測到的起始層位和蓄積最高峰層位[3]。由于137Cs易被黏土和有機顆粒吸附且絕大多數處于穩定態,擴散作用不足以改變蓄積峰的位置,確保了137Cs計年的可靠性[4],137Cs計年法在現代沉積物定年研究中得到廣泛應用[5]。

過去全球變化(PAGES)極地—赤道—極地(PEP)計劃中根據氣候變化特殊響應和區域重要性提出了全球幾個湖泊鉆探點,興凱湖是該計劃唯一建議的中國東北區域湖泊[6]。前人的工作大多偏向于利用多種環境代用指標來研究古氣候環境和古季風變化等長時間尺度問題[7-9],有關興凱湖近現代沉積速率的相關報道較少,特別是近百年來興凱湖區域人類活動頻繁且氣候變化復雜[10-11],而短期的沉積速率能更準確地反映現代沉積動力及水體與沉積物的交換過程[12]。本研究通過采集興凱湖我國湖區不同區域的沉積物柱樣,對樣品進行137Cs比活度分析和粒度分析,利用137Cs比活度分析結果建立沉積剖面年代框架,分析興凱湖不同區域137Cs沉積通量和沉積速率的差異及原因;結合沉積物粒度C-M圖,分析興凱湖現代沉積環境。為估算興凱湖年沉積通量,了解興凱湖水體環境演化和合理開發利用湖泊資源提供理論依據和科學參考。

1 區域地理概況

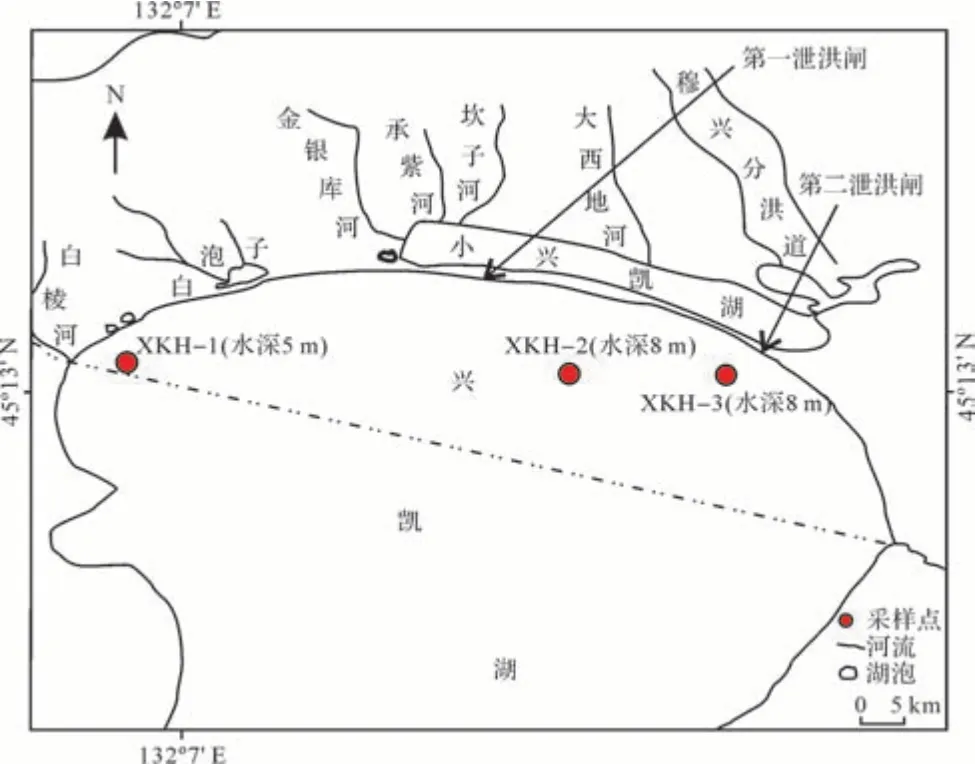

興凱湖(44°32′~45°21′ N,131°58′~132°51′ E)位于我國東北黑龍江省密山市東緣俄羅斯遠東濱海邊區,湖面總面積、行政區劃范圍橫跨中俄邊界,是東北亞最大的淡水湖,也是我國最大的國際界湖[11]。興凱湖呈橢圓形,北寬南窄,南北長約90 km,東西寬約50 km。湖面松阿察河口與白棱河口連線為界,界長70.0 km,以南屬俄羅斯,以北屬我國,湖泊總面積4 380 km2,我國境內面積1 080 km2,總集水面積5.6×104km2,補給系數為11.6[13]。興凱湖接納穆棱河、洛格河、白棱河、新圖河、門河、列夫河等近十余條河流的來水,其中列夫河、門河、新圖河是興凱湖的主要水源(圖1)[13],我國境內興凱湖地面水的主要來源是穆棱河分洪水。松阿察河是興凱湖的唯一泄流通道[11]。本文的研究區域為我國境內的興凱湖水域部分。

圖1 興凱湖匯水流域圖Fig.1 Catchment map of Lake Xingkai

大、小興凱湖湖水由新開流、鯉魚圈及湖崗泄洪閘等人工河道相互聯通,第一泄洪閘修建于1976年,第二泄洪閘修建于1999年[11]。第二泄洪閘是興凱湖灌區渠首工程,也是穆棱河下游地區主要的防洪治澇工程,兼具調水和泄洪的功能。興凱湖的泥沙主要來自入湖河流河槽中挾帶的懸移質泥沙和推移質泥沙,大穆棱河來水挾帶的泥沙是影響興凱湖湖口淤積的較大沙源[11]。大穆棱河來沙流經穆興分洪道、東北泡子和小興凱湖,通過第一、第二泄洪閘進入興凱湖,最后淤積在湖口位置形成沙洲,直接影響小興凱湖向大興凱湖泄流[11]。

興凱湖地區年平均風速3~4 m/s,4—5月平均風速4.4~4.8 m/s,風是興凱湖水體運動的主要動力來源,興凱湖由于水域面積較大,風對于湖泊中水位高程、波浪及湖岸的沖刷有著相當大的影響[14]。興凱湖風向主要從俄羅斯側吹向我國側,主風向為SSW,湖水位空間分布與風向有較好的一致性,即上風向湖水位遠低于下風向水位,水位差達5.3 m[14]。受風向影響,波浪的波向大體從俄方指向中方,中方湖岸呈比較規則的弧形,波向與湖岸垂直,這也是中方湖岸更容易遭受沖蝕的重要原因[14]。

2 樣品與方法

2.1 樣品采集和預處理

2019年10月,使用重力活塞柱狀采樣器在興凱湖采集3個淺層沉積物柱樣(圖2),所采柱樣沉積物—水界面清晰,未受擾動。其中,XKH-1位于湖西岸距岸3.51 km處,取樣點水深5 m,柱樣長度18 cm;XKH-2位于興凱湖東北方向距岸9.88 km,水深8 m處,柱樣長度16.5 cm;XKH-3位于第二泄洪閘附近,取樣點水深8 m,柱樣長度11.5 cm。XKH-1柱樣15 cm以上按0.5 cm間隔分樣,以下按1.0 cm間隔分樣;XKH-2和XKH-3全部按0.5 cm間隔分樣。所有樣品采集后,現場密封保存帶回實驗室進行分析處理。

圖2 興凱湖采樣點分布圖Fig.2 Sampling sites in Lake Xingkai

2.2 137Cs比活度分析

沉積物137Cs活度測定步驟如下:1)將分層樣品放置60 ℃烘箱中烘至恒重,將干燥的樣品在研缽中研磨成細粉狀,過200目篩,稱取約50 g放入專用塑料杯中。2)137Cs活度采用γ譜儀直接測量計算,儀器為美國ORTEC公司生產的GMX30P-A高純Ge同軸探測器。137Cs標準源由加拿大Bedford海洋研究所提供,比活度為582.7 Bq/kg,質量為65.4 g,參考時間為2020年1月1日,測量時間為72 000 s,使用IAEA-327標樣進行了對比校正。本測試在南京大學海岸與海島開發教育部重點實驗室完成。

2.3 粒度分析

沉積物粒度測試步驟如下:1)取1 g左右樣品放入100 mL燒杯中,加入20 mL蒸餾水和適量濃度為10%過氧化氫,不停攪拌使之充分反應,以除去有機質。2)加入10 mL10%的鹽酸并攪拌,使碳酸鹽與鹽酸充分反應,放置24 h以除去鈣膠結物。3)加入蒸餾水100 mL,攪拌,靜置24 h,待其完全沉淀后倒去清液,再加蒸餾水,攪拌,靜置,如此反復多次,直至樣品液接近中性。4)加入10 mL濃度為0.05 mol/L的六偏磷酸鉀,靜置24 h,攪拌均勻后采用英國Mastersize 2000型激光粒度儀進行粒度分析[12]。激光粒度儀的測量范圍為0.02~2 000 μm,分辨率為0.01?(粒徑),正負測量的相對誤差小于3%。根據粒徑數據統計樣品中黏土(<4 μm)、粉砂(4~63 μm)和砂(>63 μm)的百分含量,并計算得到沉積物粒度的平均粒徑、分選系數等粒度參數[15]。本測試在南京大學海岸與海島開發教育部重點實驗室完成。

3 結果與討論

3.1 137Cs比活度與剖面特征

三個采樣點沉積物柱樣中的137Cs比活度垂直分布如圖3所示,XKH-1中137Cs比活度總體上大于XKH-2和XKH-3。XKH-1位于白棱河河口附近,沉積物表層5 cm為黃褐色的粉砂質顆粒,下部為灰黑色的黏土,137Cs最大蓄積峰值層位出現在7.5~8.5 cm段,比活度為14.63 Bq/kg,8 cm以下137Cs比活度隨深度呈明顯下降趨勢,8 cm以上137Cs比活度無明顯變化,137Cs比活度起始值出現在12.5 cm附近。XKH-2表層黃褐色的粉砂質顆粒厚度較XKH-1薄,為2 cm,下部為灰黑色的黏土,137Cs比活度最大值出現在4~5 cm,為3.58 Bq/kg,5 cm以下137Cs比活度隨深度增加而迅速減小,起始層位出現在8 cm附近。XKH-3位于第二泄洪閘附近,距離第二泄洪閘約4.11 km,沉積物分層與XKH-1類似,表層5 cm為黃褐色的粉砂質顆粒,下部同樣為灰黑色的黏土,137Cs比活度最大值出現在表層1~2 cm,為6.13 Bq/kg,2 cm深度以下137Cs比活度顯著下降,起始層位在6.5 cm附近。

圖3 興凱湖各柱樣沉積物137Cs比活度垂直剖面Fig.3 Vertical profiles of 137Cs activity of sediment cores from Lake Xingkai

137Cs在全球范圍內的沉降受氣壓帶和風帶的影響,在北緯50°以內沉降量隨緯度的增加而增加,同緯度圈內大氣中137Cs的含量非常接近,其沉降量的差異主要是降水不同引起的[16]。從表1可以看到興凱湖137Cs剖面蓄積峰值小于東北地區大多數其他湖泊[17-21],其中,除了二龍灣和四海龍灣1958—1968年(137Cs主要沉降期)年均降水量較大之外,鏡泊湖和五大連池的年均降水量與興凱湖相差不大,但1963年蓄積峰值卻比興凱湖高很多。一般來說,在緯度變化不大,氣象條件均一的地區,137Cs的空間分布是均勻的[22],但是137Cs到達地表之后會被強烈吸附在黏土礦物及有機質當中,其比活度與黏土含量和有機質含量有關,粒徑越小的沉積物對137Cs的吸附能力越強,黏土組分對137Cs的吸附能力明顯強于其他組分[23]。Xuet al.[24]分析了兩個區域10個不同的土壤樣品,結果表明所有樣品中137Cs主要集中吸附在粒徑小于2 μm的顆粒上,粒徑越細,對137Cs的吸附能力越強,因此細顆粒物質含量較高的沉積物中137Cs濃度較高。東北地區湖泊例如鏡泊湖、五大連池、二龍灣和四海龍灣沉積物都以黏土和細粉砂等細顆粒物質為主[17-21],鏡泊湖的黏土和細粉砂含量大于85%,五大連池的黏土和細粉砂含量占60%~80%。而從興凱湖的粒度分析結果可以看到(表2),三根沉積物柱樣以粗粉砂和中粉砂為主,黏土和細粉砂含量都小于26%,且三根柱樣137Cs蓄積峰值處的黏土和細粉砂含量僅為18.5%、24.4%和14.7%,因此推測沉積物粒徑大小是影響興凱湖沉積物中137Cs剖面蓄積峰值小于東北地區大多數湖泊的重要因素。

表1 興凱湖與東北地區其他湖泊沉積物中137Cs1963年蓄積峰峰值Table 1 Global fallout peak (1963) of 137Cs in Lake Xingkai and other lakes in northeastern China

表2 沉積物粒度參數Table 2 Grain size parameters of sediments

XKH-1中137Cs比活度在0~8 cm范圍內無明顯變化(圖3)。據日本東京核沉降監測資料[25],137Cs年沉降量最大為2 000 Bq/m2,出現在1963年;1970年之后的年沉降量大都低于100 Bq/m2,僅占1963年的5%;1986年前蘇聯切爾諾貝利核事故產生的年沉降量約為200 Bq/m2,也僅占1963年峰值的1/10。XKH-1沉積物137Cs剖面分布不同于典型的137Cs全球大氣沉降模式[26]。這可能是由于興凱湖湖區有潮汐現象,風浪較大,XKH-1柱樣又位于白棱河河口附近,該區域水動力環境復雜,很大程度上導致沉積物的混合擾動作用增強。此外,興凱湖湖床有坡度很緩的斜坡,形成大片的湖岸淺灘區,地勢相對平坦,沉積速率緩慢,導致湖泊沉積物中混合擾動大于沉積過程,經過復雜的混合、擴散、沉積以及可能存在的生物過程,使得137Cs相對均勻地分布在上層沉積物中。另一方面,興凱湖集水面積約為湖泊面積的13倍,流域接收到的大氣137Cs沉降量遠大于湖面接收到的137Cs沉降量,XKH-1位于白棱河河口附近,流域137Cs后期輸入對沉積物的137Cs剖面形態有一定的影響。下文將對柱樣中137Cs沉積通量進行討論,XHK-1的137Cs沉積通量可以進一步證實流域輸入的137Cs對沉積剖面的貢獻。

3.2 137Cs沉積通量分析

位于白棱河河口處的XKH-1中137Cs沉積通量為1 604.28 Bq/m2,XKH-2中137Cs沉 積 通 量 為231.12 Bq/m2,XKH-3中137Cs沉 積 通 量 為288.73 Bq/m2(表3),XKH-1的137Cs沉 積 通 量 約 為XKH-2的6.9倍、XKH-3的5.6倍,XKH-1的137Cs平均活度大于XKH-2和XKH-3。

表3 興凱湖各沉積物柱樣情況Table 3 Information from three cores in Lake Xingkai

Fanget al.[27]根據標準土壤剖面估算出東北黑土地區(44.72° N,125.87° E)137Cs的背景值為1 619.16 Bq/m2(衰變校正至2020年1月1日)。從前文分析可知,由于興凱湖沉積物中細粉砂和黏土的含量遠低于東北其他湖泊,受粒徑效應的影響,沉積物中137Cs濃度應更低,沉積物中137Cs沉積通量理應小于區域背景值,但XKH-1柱樣中137Cs沉積通量與黑土137Cs背景值相當,結合氣候背景資料和采樣位置信息,推測流域輸入對XKH-1的137Cs沉積通量具有較大的貢獻。

XKH-2和XKH-3的137Cs沉積通量遠低于XKH-1。通過分析相關流域背景資料和前人研究成果,推測有以下幾方面的原因:1)陸源物質的輸入。興凱湖流域處于溫帶濕潤、半濕潤季風型大陸性氣候區,南面受日本海暖流影響,北部受高緯度西伯利亞寒流侵襲,季風期長,風力大[13]。張威等[28]建立了中國大陸137Cs背景值(CRI)修正模型,模擬結果顯示中國大陸CRI在東北及新疆局部地區達到最大值,估算出東北地區CRI變化范圍為1 484~3 652 Bq/m2(衰變校正至2020年1月1日)。而興凱湖集水面積約為湖泊面積的13倍,流域接收到的大氣137Cs沉降量遠大于湖面接收到的137Cs沉降量。白棱河小流域位于八五一〇農場東部,屬中溫帶大陸性季風氣候,流域地面坡度大,耕地以白漿土為主,透水能力差,容易形成地表徑流,且該地區大雨、暴雨集中,極易造成水蝕,加上新中國成立以來該地區無計劃地采伐和毀林開荒,導致該地區水土流失嚴重[29]。因此,位于白棱河河口的XKH-1接收到的陸源物質較多,使得其137Cs沉積通量和平均活度大于XKH-2和XKH-3。2)水動力條件。湖區風速大,年平均風速為3~4 m/s,風是興凱湖水體運動的主要動力來源,在風的持久作用下,水體形成水平環流和垂向環流,根據孫萬光等[14]關于興凱湖近底軌跡流速(在湖底,水質點沿湖底以一定速度作水平運動,即為軌跡流速,該速度的大小有助于了解波浪擾動底泥,使得底泥再懸浮的特性)的計算結果可知,處于下風向位置的XKH-2和XKH-3近底軌跡流速大于XKH-1,三者大小關系為XKH-2(0.8~0.9 m/s)>XKH-3(0.7~0.8 m/s)>XKH-1(0.5~0.6 m/s)。再因該地區1992年開始以旱改水為中心的大規模水利建設,將興凱湖和穆棱河作為灌溉水源,以第一、第二泄洪閘為進出水口[30],使得第一、第二泄洪閘附近的區域受到泄洪和調水的影響。此外,從粒度分析可知,XKH-2和XKH-3沉積物分選系數隨深度波動變化較大,平均值為1.27和1.31,說明沉積物分選性差,沉積環境復雜,XKH-2和XKH-3所在區域的沉積動力環境比較不利于沉積物的堆積。3)沉積物粒徑。137Cs極易吸附在黏土、細粉砂等細顆粒物質上面[23]。從表2可以看到,三個柱樣的黏土和細粉砂平均含量大小關系為XKH-2>XKH-1>XKH-3,由于離岸較遠,XKH-2細顆粒物質含量較另外兩根柱樣稍高,不過相差不大。但XKH-3的粗粉砂含量占43.7%~68.5%,平均值為55.1%,大 于XKH-1(40.3%)和XKH-2(36.8%),XKH-3孔中砂的含量亦是三者中最大的,因此粗顆粒物質含量較多的XKH-3沉積物137Cs沉積通量小于XKH-1,但又由于XKH-3離岸距離比XKH-2近,且近底軌跡流速較XKH-2小,故137Cs沉積通量比XKH-2稍大。因此,興凱湖沉積物柱樣中的137Cs沉積通量受陸源輸入、水動力條件以及沉積物粒度等因素綜合影響。

3.3 現代沉積速率分析

吳健等[8]對興凱湖的研究顯示,興凱湖淺層沉積物沉積過程比較穩定,137Cs和210Pb的計年結果基本一致。從各個沉積柱樣剖面137Cs比活度分布圖(圖3)可以看到,XKH-1孔的137Cs剖面在8 cm深度附近出現了一個較為明顯的蓄積峰,對應1963年,由此估算出1963—2019年的平均沉積速率為0.143 cm/a。離岸較遠的XKH-2孔,在深度4.5 cm附近存在一個峰值,137Cs的比活度為3.58 Bq/kg,根據137Cs時標,判斷4.5 cm處的峰值對應1963年,據此得出沉積物0~4.5 cm深度段的平均沉積速率為0.080 cm/a。XKH-3的137Cs峰值出現在表層2 cm處,將該137Cs蓄積峰年代定為1963年,由此估算出XKH-3孔1963—2019年的平均沉積速率為0.036 cm/a。

三個沉積物柱樣中,XKH-1柱樣1963—2019年平均沉積速率最大,主要與其位于白棱河河口附近有關。新中國成立以來白棱河流域無計劃地采伐和毀林開荒[29],導致該地區水土流失嚴重,泥沙入湖量大,因此河口區域的沉積速率高。位于研究區中、東部的XKH-2和XKH-3柱樣1963—2019年平均沉積速率較XKH-1低得多,主要受人類活動和水動力條件的影響。XKH-3柱樣所處位置距離第二泄洪閘很近,常年受第二泄洪閘泄洪和調水的影響,水流的沖刷和侵蝕作用使得該區域沉積環境不利于沉積物的堆積。此外,從粒度分析結果(表2)亦可看到,XKH-3黏土含量相對較低,平均粒徑較大,沉積物以粗粉砂為主,分選性差,表明此處水動力條件強,不利于沉積物的堆積,故XKH-3所在區域1963—2019年的平均沉積速率較低。XKH-2雖離第二泄洪閘較遠,但也受第一、第二泄洪閘等水利工程建設的間接影響。穆興分洪道、第一泄洪閘和第二泄洪閘等水利工程的建設,使得穆棱河河水挾帶的泥沙有了進入興凱湖的途徑。據資料記載[31],1960年以前興凱湖流域及穆棱河流域植被覆蓋率較高,水土保持狀況良好,穆棱河來水分流后進入興凱湖的挾沙量較小,湖口形態基本上為未淤積前的自然狀態,入湖流水挾帶的泥沙能順利向深水區運移。然而近幾十年來由于人類的砍伐和毀林開荒,穆棱河流域植被大量破壞,水土保持狀況大幅度惡化,穆棱河分洪后入興凱湖的大量泥沙在第一泄洪閘—第二泄洪閘—湖口沿岸淤積,影響小興凱湖向大興凱湖泄流,導致入湖水流挾帶的泥沙難以向湖心方向移動。此外,興凱湖湖面有潮汐現象,風力大,沉積動力環境復雜,湖流可能是把泥沙推向岸邊沙灘或阻止泥沙由岸邊向深水區移動的主要因素[31]。從XKH-2粒度分析結果(圖4)可以看出,1960年以后沉積物黏土含量增加,平均粒徑減小,結合上述湖岸泥沙淤積的情況,可以推測粗顆粒物質大都沉積在湖岸,只有少數黏土等細顆粒物質被搬運到深水區。綜合以上分析可知,在人為因素和自然因素的雙重影響下,研究區西岸白棱河河口區域1963—2019年平均沉積速率高于中、東部區域1963—2019年平均沉積速率。

圖4 XKH ̄2柱樣沉積物粒度參數與虎林站(1957—2019年)年降水量的對比(a)XKH ̄2柱樣137Cs比活度垂直剖面;(b)XKH ̄2沉積物砂垂直分布;(c)XKH ̄2沉積物粉砂垂直分布;(d)XKH ̄2沉積物黏土垂直分布;(e)XKH ̄2沉積物平均粒徑垂直分布;(f)XKH ̄2沉積物分選系數垂直分布;(g)虎林站年降水量(1957—2019年)Fig.4 Grain size parameters of core XKH ̄2 compared with annual precipitation at Hulin station (1957-2019)(a) 137Cs activity in vertical profile; and vertical distribution of (b) sand; (c) silt; (d) clay; (e) average particle size; (f) sorting coefficient; and (g) annual precipitation

3.4 興凱湖現代沉積環境

由于不同沉積環境的沉積物具有明確的界線,綜合分析粒度參數的散點圖可以判別湖泊過去的沉積環境,C-M圖是最為常用的粒度散點圖[32],沉積物在C-M圖中的位置取決于搬運方式,可以為沉積環境的解釋提供參考。現代沉積環境C-M圖基本圖形如圖5所示,其中C值是累積曲線上1%處對應的粒度(最粗顆粒粒徑),代表搬運的最大動能;M值是50%處對應的粒度(中值粒徑),代表搬運動力的平均動能。

圖5 現代沉積環境C ̄M圖基本圖形Fig.5 Basic C ̄M diagram for sediment

興凱湖XKH-1、XKH-2和XKH-3各個柱樣的C-M圖顯示,除了一些異常點以外,興凱湖各個柱樣的C-M散點圖多分布于Ⅲ區的下方(圖6),表明興凱湖現代沉積環境多為靜水沉積。相對于XKH-2柱樣,XKH-1和XKH-3柱樣C-M圖中的C值整體上分布較為分散,原因如下:XKH-1位于白棱河河口附近,白棱河流域面積為217 km2[31],上游人類活動頻繁,流域的泥沙輸入會給興凱湖的沉積帶來一定的影響,導致XKH-1沉積過程中的C-M圖分布較為分散;而XKH-3位于第二泄洪閘附近,該泄洪閘泄洪流量為650 cm3/s,設有10臺高揚程抽水泵和10臺低揚程抽水泵,用于農業灌溉[33],受泄洪和調水的影響,該區域沉積環境水動力較XKH-1和XKH-2所在區域強,導致其C-M圖中的C值較為分散,且整體上大于XKH-1和XKH-2。

圖6 興凱湖沉積物柱樣XKH ̄1、XKH ̄2和XKH ̄3的C ̄M圖(a)XKH ̄1(;b)XKH ̄2(;c)XKH ̄3Fig.6 C ̄M diagram of cores in Lake Xingkai

概率累積曲線可以反映沉積物的搬運方式,興凱湖3根沉積物柱樣的概率累積曲線均為兩段式(圖7),反映躍移和懸移2種方式,指示相對平靜的低能沉積環境,這與C-M圖解的結果一致。此外,從直線段的斜率可以看出,躍移組分的分選程度明顯高于懸移組分。

圖7 興凱湖沉積物柱樣代表性樣品的概率累積曲線(a)XKH ̄1(;b)XKH ̄2(;c)XKH ̄3Fig.7 Accumulation probability curves of typical samples from cores

根據不同深度平均粒徑和分選系數等粒度參數指標變化,可將XKH-1剖面大致分為兩段:1)8~18 cm深度段,砂、粉砂和黏土含量較為穩定,平均粒徑變化也不明顯,分選系數較小,反映該時段人類活動影響較弱,湖泊沉積環境較為穩定;2)0~8 cm深度段,粗粉砂含量高,平均粒徑波動大,分選系數大,反映了該時段較復雜的沉積環境。沉積物的物源往往是造成湖泊沉積物中粗顆粒含量存在差異的主要因素,XKH-1離白棱河河口較近,1960年以前興凱湖流域植被覆蓋率較高,水土保持狀況良好,河口形態基本上為未淤積前的自然狀態,因此8~18 cm深度段各組分含量和各粒度參數較穩定。而近些年來,興凱湖流域植被大量破壞、水土保持狀況大幅度惡化[34],由此推測,1963年之后(深度0~8 cm)河流攜帶進入湖的泥沙增多,粒徑偏粗,且分選性較差。

XKH-2柱樣的平均粒徑和分選系數隨深度波動頻繁,分選系數偏大,分選性總體較差,表明該區域湖底水動力條件在不同的時間段強弱變化頻繁。據虎林縣志記載[35],1949—1992年,穆棱河地區發生11次洪澇災害,其中大洪水有3次,分別發生在1964年、1971年和1991年。根據1963—2019年沉積速率0.080 cm/a推算出深度2.26 cm、3.86 cm和4.42 cm處對應年份分別為1991年、1971年和1964年。洪水期間入湖徑流侵蝕和搬運能力較強,粗顆粒物質較容易被搬運至湖泊,導致沉積物粒徑增大,在組分上通常表現為砂、粉砂等粗顆粒物質含量增多,黏土占比減小[36]。穆棱河來水流經穆興分洪道、東北泡子和小興凱湖,攜帶的泥沙一部分經過沉積,另一部分通過第一、第二泄洪閘進入興凱湖。從粒度分析(圖4)可以看出,XKH-2記錄的粉砂和平均粒徑的峰值與虎林站記錄的年均降水量峰值有較好的對應關系:深度2.26 cm附近粉砂含量增加,黏土含量減少,沉積物分選性較差,表明當時沉積環境水動力較強的沉積環境,指示了1991年的洪水事件;深度3.86 cm處平均粒徑較大,分選系數大,分選性差,表明當時水動力條件較強,指示了1971年的洪水事件;深度4.42 cm附近沉積物粉砂含量大,黏土含量少,平均粒徑增大,沉積物粒徑變粗,表明當時沉積環境動力增強,指示了1964年穆棱河地區發生的大洪水。

XKH-3柱樣0~5 cm深度段的沉積物平均粒徑隨深度呈逐漸變粗的趨勢,說明該點位這一時段水深逐漸變淺。近年來人類活動的影響使得興凱湖地區水土流失現象十分嚴重且呈加劇趨勢,并使得小興凱湖和靠近第一、第二泄洪閘附近的大興凱湖沿岸、松阿察河龍王廟湖口處泥沙淤積高度逐年增加,結果導致松阿察河湖口處泄洪能力大大降低,使大興凱湖水位逐年上升[11]。隨著興凱湖近岸不斷淤積,按水深越來越淺推測,XKH-3處沉積物的粒度變化趨勢應該是越來越粗,這與XKH-3柱樣表層到深度5 cm的平均粒徑變化相吻合。

4 結論

(1) 興凱湖我國水域沉積物中137Cs平均活度空間分布與137Cs通量空間分布正相關聯。XKH-1、XKH-2和XKH-3柱樣137Cs沉積通量分別為1 604.28 Bq/m2、231.12 Bq/m2和288.73 Bq/m2,西岸137Cs通量高,中部和東部區域137Cs通量低,興凱湖137Cs沉積通量的空間分布受流域輸入、水動力條件和沉積物粒徑的影響。

(2) XKH-1、XKH-2和XKH-3柱樣1963—2019年的平均沉積速率分別為0.143 cm/a、0.080 cm/a和0.036 cm/a。受特殊的風浪條件和泄洪閘等人類活動的影響,興凱湖我國水域1963—2019年平均沉積速率空間分布上呈現西部高,中、東部低的特點。

(3) 興凱湖現代沉積環境多表現為靜水沉積,不同區域間的沉積動力條件差異與人類活動密切的相關,泄洪閘等水利工程的建設對興凱湖沉積環境有較大影響。

致謝 評審專家和編輯對本文提出的寶貴意見,使得本論文的的質量極大提高,在此一并感謝。