芳香化酶抑制劑預防絕經后子宮內膜息肉復發的臨床療效分析

金 欣 李桂林

江蘇省徐州市婦幼保健院婦科十五病區,江蘇徐州 221009

子宮內膜息肉(endometrial polyps,EP)是常見的婦科良性疾病,是突出于子宮內膜表面的有蒂或無蒂贅生物,由子宮內膜腺體和含有厚壁血管的纖維化內膜間質構成[1]。EP常見于圍絕經期及絕經后婦女,部分患者與使用他莫昔芬有關。臨床上可出現經期出血、月經過多、不孕以及絕經后出血,在體檢或其他原因進行超聲檢查時發現的病例可能尚無臨床癥狀[2]。

EP惡變指息肉表面的息肉內或內膜腺體發生癌變,但息肉根蒂部及其周圍內膜正常[3]。目前,由于各種研究納入的人群不同,且未嚴格限定EP惡變的定義,故報道的EP惡變率差異性較大,惡變率在0~12.9%[4-7]。目前認為,絕經前婦女息肉惡變風險低,惡變的風險隨年齡的增長而增加[8]。EP的發病呈激素依賴性,即EP組織腺體中雌激素受體高表達,孕激素受體相對低表達,致使子宮內膜對雌激素過度反應增生形成息肉[9]。絕經后患者應用芳香化酶抑制劑(aromatase inhibitor,AI),通過抑制芳香化酶活性,阻斷體內雄激素轉化為雌酮和雌二醇,從而降低子宮內膜局部雌激素水平,故本研究探討AI在預防絕經后EP復發的臨床價值及意義。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019年1月至2021年1月徐州市婦幼保健院臨床確診為EP的絕經后患者共58例,年齡50~65歲,絕經1~15年,均行宮腔鏡下子宮內膜息肉切除術(transcervical resection of polyp,TCRP),術后病理結果均為良性EP。根據隨機數表法將患者分為研究組與對照組。研究組30例患者術后應用AI;對照組28例患者術后僅觀察隨訪。本研究經過徐州市婦幼保健院醫學倫理委員會批準(批件號[2021]倫審第(01)號),患者均簽署知情同意書。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P> 0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組患者一般資料比較

1.2 納入及排除標準

納入標準:符合第9版《婦產科學》[10]中EP臨床診斷,患者白帶增多、不規則陰道出血等;術前均告知患者手術操作流程,患者同意參與本研究。排除標準:合并嚴重心、肺等功能衰竭不能行手術治療者;合并精神神經障礙者;合并凝血功能異常者。

1.3 方法

研究組術后口服AI來曲唑(恒瑞藥業,國藥準字H19991001,規格:2.5 mg)1 mg,1次/d,連續3個月。對照組術后僅觀察隨訪,不服藥。

1.4 觀察指標

研究組及對照組患者切除EP標本均行組織病理學檢查及免疫組化SP法檢測絕經后EP中雌激素受體(ER)、孕激素受體(PR)表達水平,同時采用ELISA法檢測患者外周血中雌激素水平。比較兩組患者術后1、3、6、12個月超聲檢查子宮內膜厚度、血清生化指標肝腎功能[谷丙轉氨酶(AST)、谷草轉氨酶(ALT)、肌酐(Cr)]、體重指數(BMI)、外周血中雌孕激素水平,隨訪術后1年息肉復發情況。

1.5 統計學方法

采用SPSS 25.0統計學軟件進行數據處理,符合正態分布的計量資料用均數±標準差(±s)表示,行t檢驗 ,不符合正態分布的計量資料用[M(P25,P75)]表示,采用秩和檢驗,計數資料用[n(%)]表示,行χ2檢驗,P< 0.05為差異有統計學意義。

2 結果

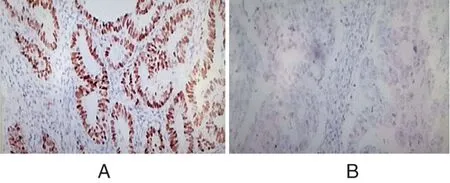

2.1 兩組患者ER、PR表達水平

免疫組化結果顯示兩組患者的ER、PR表達水平比較,差異有統計學意義(P< 0.05)。見表2、圖1。

表2 兩組雌孕激素受體表達情況[n(%)]

圖1 免疫組化ER表達情況

2.2 術后隨訪兩組患者各指標的變化

術后分別隨訪1、3、6、12個月兩組ALT、AST、Cr、BMI,差異均無統計學意義(P> 0.05)。子宮內膜厚度、外周血雌激素水平差異有統計學意義(P< 0.05)。研究組無術后復發,對照組2例復發,差異有統計學意義(P< 0.05)。見表3。

表3 兩組治療前后各指標變化情況

3 討論

EP具有特征性的病理表現,其絕大部分為良性病變[11],患者局部雌孕激素受體水平不平衡,雌激素受體高表達可能是絕經后女性EP發病的病理生理基礎[12]。芳香化酶是雄激素轉化成雌激素過程中關鍵的限速酶,其能作用于不同組織中特異性的雄激素底物,產生不同活性的雌激素。來曲唑是一種口服的具有高度特異性的第3代非甾體類AI,為人工合成的三苯三唑類衍生物[13-14]。其可抑制絕經后患者腎上腺中生成的雄烯二酮轉化為雌酮,從而明顯地降低血漿雌激素水平,芳香化酶抑制劑治療EP的機制是阻斷子宮內膜局部以及卵巢產生過多的雌激素[15-16]同時,其可以下調子宮內膜中的雌激素受體表達,促進子宮內膜萎縮。

絕經后出現不規則的陰道出血,是此類患者的主要臨床表現,且有研究發現,伴有絕經后出血癥狀的患者相比較無癥狀的更容易發生惡變[17-19]。對于這種高風險患者,婦科醫生在行TCRP手術中,對于EP周圍的內膜組織也應該行診刮,一并送病理檢查。同時提示病理科醫生在病理診斷中,對這種絕經后女性發生的EP,更加應該充分取材、仔細檢查,謹防遺漏癌變的病灶,必要時需要借助免疫組化染色進行診斷及分型,以便更好地指導婦科臨床診療及后續長期隨訪管理,早期干預避免EP復發,及時發現惡變傾向,謹防疾病進展。

另外,部分患者行EP切除術后有著高復發率,據統計,單發息肉年復發率約為13.4%,多發息肉的年復發率為45.5%。其中EP復發的高危因素包括:多發性息肉、既往有EP切除史、患者同時合并有子宮內膜異位癥或者子宮內膜增生等。因此,臨床對于某些有復發風險的EP,術后需要藥物長期管理,并要求臨床醫生根據患者的近遠期生育需求以及是否絕經做出個體化分層次的藥物治療選擇。

綜上所述,EP臨床發病率高,行TCRP手術治療后復發率較高[20]。術后藥物治療在高危人群中預防息肉術后復發及防止惡變、包括控制癥狀的作用尤為重要,其長期管理應當引起婦科臨床醫生高度重視。同時,作為臨床醫生應針對不同患者的診療需求和臨床訴求為導向,分層次個體化規范化隨訪管理。幫助患者選擇恰當的藥物治療方案,預防復發,謹防絕經后患者EP惡變,使患者最大化獲益。但其具體有效措施或藥物仍需要廣大臨床醫生進一步探索。本研究中AI在預防絕經后患者EP復發具有一定的臨床療效和意義,期待進一步探索后臨床應用和推廣。