超聲引導下髂筋膜間隙不同角度多點阻滯對股骨近端骨折患者血流動力學的影響

秦元軍

江蘇省無錫市新吳區新瑞醫院 (上海交通大學醫學附屬瑞金醫院無錫分院)麻醉科,江蘇無錫 214145

股骨近端骨折在臨床上多表現為下肢疼痛、腹股溝中點附近有壓痛,多發病于老年女性,嚴重影響患者的身心健康[1-2]。閉合復位股骨近端防旋髓內釘手術是臨床上比較成熟的治療方法,具有微創、患者術后恢復快的優勢,但是患者術后疼痛與應激反應比較劇烈[3],為此在臨床上需要選擇更加合理的麻醉方法[4-5]。髂筋膜間隙是髂窩內的潛在腔隙,股外側皮神經、股神經、閉孔神經均走行于髂筋膜后,在此間隙注入麻醉藥物可對上述神經全部阻滯,并且具有操作簡單、定位準確等優勢[6-8]。超聲引導下髂筋膜間隙阻滯能確保局麻藥注射在正確的位置,有利于在可視化前提下觀察針的位置和局麻藥擴散程度[9-10]。本研究分析了超聲引導下髂筋膜間隙不同角度多點阻滯對股骨近端骨折患者的影響,以明確超聲引導下髂筋膜間隙不同角度多點阻滯的價值。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2020年10月至2022年5月在無錫市新吳區新瑞醫院進行人工閉合復位股骨近端防旋髓內釘手術的股骨近端骨折患者84例,納入標準:年齡55~85歲;單側病變與手術;患者及家屬簽署知情同意;符合股骨近端骨折的診斷標準[1];ASA分級為Ⅱ~Ⅲ級。排除標準:病案資料(個人或手術信息等)記錄不完整;具有腦血管事件和腦外傷病史者;合并慢性疼痛或長期服用鎮痛藥物史;有外周神經系統疾病者;合并嚴重心、肝、腎功能異常者及精神異常者;凝血功能障礙者。本研究已通過無錫市新吳區新瑞醫院倫理委員會批準。

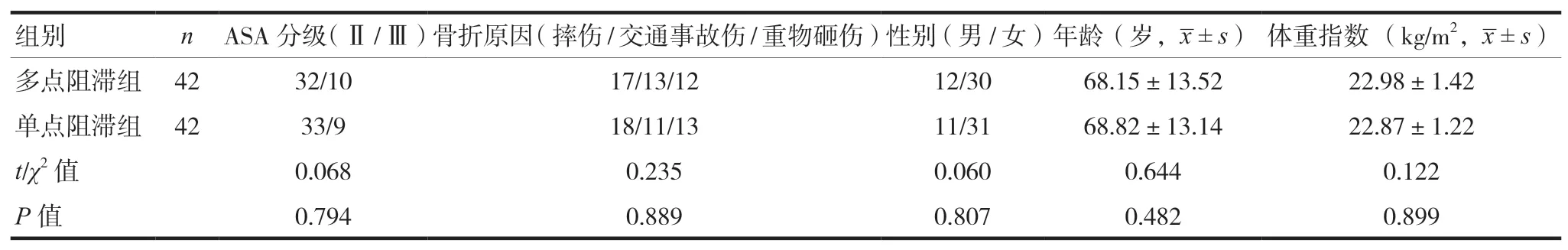

根據隨機分配原則分為多點阻滯組與單點阻滯組,各42例,兩組一般資料比較差異無統計學意義(P> 0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組一般資料比較

1.2 麻醉方法

所有患者均給予超聲引導下髂筋膜間隙阻滯,術前肌內注射咪達唑侖(江蘇恩華藥業集團有限公司,國藥準字H20031037,規格:2 ml∶2 mg)0.06 mg/kg,入手術室后開放外周靜脈并監測生命體征。患者取平臥位,在患肢腹股溝處將縫匠肌、股動脈、腹股溝韌帶進行標記,以三者相交的中心為穿刺點。

單點阻滯組給予單點阻滯,進針垂直于探頭平面,與皮膚形成60°穿刺。多點阻滯組給予不同角度多點阻滯,進針采用30、60、90°等角度進行穿刺,進針后感覺進入闊筋膜和髂筋膜后,回抽無血,注入0.2%羅哌卡因(湖北億禾佳醫藥有限公司,國藥準字H20113381,規格:10 ml∶75 mg)0.3 ml/kg。

1.3 觀察指標

①記錄兩組的麻醉時間、手術時間、麻醉蘇醒時間、拔管時間。②所有患者在入室時(T1)、術畢(T2)、術后24 h(T3)進行無創血流動力學檢測,包括心臟指數、體循環阻力指數等。③在上述時間點采集患者的肘靜脈血,測定血清皮質醇(cortisol,Cor)、內皮素-1(endothelin-1,ET-1)水平。④在術后24、48、72 h采用視覺模擬評分法(visual analogue scale,VAS)對患者進行疼痛評分,分值越高,疼痛越明顯[6]。⑤記錄兩組術后3 d出現的低血壓、惡心嘔吐、皮膚瘙癢、尿潴留情況。

1.4 統計學方法

選擇統計學軟件SPSS 25.00,計量資料以均數±標準差(x±s)表示,采用t檢驗;計數資料以[n(%)]表示,采用χ2檢驗,檢驗水準為α=0.05。

2 結果

2.1 兩組麻醉效果比較

兩組麻醉時間、手術時間比較差異無統計學意義(P> 0.05),多點阻滯組的麻醉蘇醒時間、拔管時間少于單點阻滯組(P< 0.05)。見表2。

表2 兩組麻醉效果比較(min,x ± s)

2.2 兩組不同時間點血流動力學指標變化比較

兩組在T1、T2、T3時間點的心臟指數、體循環阻力指數均在正常范圍內波動,組間與組內比較差異無統計學意義(P> 0.05)。見表3。

表3 兩組不同時間點血流動力學指標變化比較(x ± s)

2.3 兩組不同時間點血清Cor、ET-1含量比較

兩組T1時間點的血清Cor、ET-1含量比較差異無統計學意義(P> 0.05),兩組T2、T3時間點的血清Cor、ET-1含量顯著高于T1時間點(P< 0.05),多點阻滯組顯著低于單點阻滯組(P< 0.05)。見表4。

表4 兩組不同時間點血清Cor、ET-1含量比較(x ± s)

2.4 兩組術后不同時間點的疼痛VAS評分

多點阻滯組術后24、48、72 h的疼痛VAS評分均顯著低于單點阻滯組(P< 0.05)。見表5。

表5 兩組術后不同時間點的疼痛VAS評分(分,x ± s)

2.5 兩組術后并發癥發生情況比較

多點阻滯組術后3 d的并發癥發生率為19.0%,顯著低于單點阻滯組的50.0%(P< 0.05)。見表6。

表6 兩組術后并發癥發生情況比較

3 討論

股骨近端骨折是一種常見于老年女性的骨折,多由于絕經、骨質疏松、股骨脆弱,不能有效地抵消髖部有害應力,使得外在因素傳導至股骨引起骨折。人工閉合復位股骨近端防旋髓內釘為股骨近端骨折的主要治療方法,不過很多患者身心狀況比較差,對手術耐受性較差,在臨床上需要合理選擇麻醉方法[11]。特別是很多老年患者血管代償能力減退,對麻醉藥物的使用較為敏感,使用會增加不良反應發生的風險[12]。髂筋膜間隙是一個潛在的腔隙,包括髂筋膜、髂骨,內有髂腰肌等,多支神經從此通過[13]。髂筋膜間隙阻滯是通過局麻藥在髂筋膜間隙內擴散以阻滯髂筋膜下方的神經組織,并且能阻滯同側腰叢的其他分支,從而為患者提供良好的麻醉效果[14]。本研究顯示單點阻滯組和多點阻滯組在麻醉時間、手術時間方面比較差異無統計學意義(P> 0.05),多點阻滯組的麻醉蘇醒時間、拔管時間少于單點阻滯組(P< 0.05);兩組在T1、T2、T3時間點的心臟指數、體循環阻力指數均在正常范圍內波動,組間與組內比較無差異,表明超聲引導髂筋膜間隙阻滯在閉合復位股骨近端防旋髓內釘術患者中的應用并不會影響患者的血流動力學狀況,而不同角度多點阻滯的應用還可提高麻醉效果。從機制上分析,髂筋膜間隙阻滯為多模式鎮痛重要的一環,聯合超聲能觀察到藥液在此腔隙的擴散,不同角度多點阻滯有助于阻斷骨外側皮神經、股神經等神經的傳導,從而能達到良好的麻醉效果[15]。

人工閉合復位股骨近端防旋髓內釘患者術后期間通常會出現劇烈疼痛,由于交感興奮引起應激反應,在圍手術期容易引起心腦血管及呼吸衰竭等意外。同時人工閉合復位股骨近端防旋髓內釘患者以老年人居多,因此臨床上選擇的麻醉方式應遵循影響循環和呼吸最小化、操作方便化等原則[16]。髂筋膜間隙阻滯為一種比較新的麻醉方法,能實現麻醉藥物的有效擴散,有助于降低應激反應,安全性較高。本研究顯示多點阻滯組術后24、48、72 h的疼痛VAS評分均低于單點阻滯組;多點阻滯組術后3 d的并發癥發生率顯著低于單點阻滯組,表明超聲引導下髂筋膜間隙不同角度多點阻滯在股骨近端骨折患者的應用能促進緩解疼痛與減少并發癥的發生。從機制上分析,超聲引導下髂筋膜間隙不同角度多點阻滯阻斷了疼痛刺激向中樞的傳導,對股神經、閉神經與股外側皮神經都有很好的阻滯效果,且對于醫生的專業技能水平要求相對較低,能保證患者順利完成手術,促進患者康復[17]。

血清Cor與ET-1為臨床上常見的應激指標,兩者的過量釋放可導致血小板黏附、血栓形成,內膜增生增厚,也可使得機體氧化平衡受到破壞,不利于患者康復。應激反應可用于評估患者的手術療效,血清Cor是其重要評價指標之一,患者在應激反應觸發下其血清Cor水平會發生顯著上升的情況。ET-1為21個氨基酸組成的多肽,當內皮細胞損傷時,可使得ET-1釋放增加,不利于患者康復[18]。本研究顯示兩組T1時間點的血清Cor、ET-1含量比較差異無統計學意義(P> 0.05),兩組T2、T3時間點的血清Cor、ET-1含量顯著高于T1時間點,多點阻滯組顯著低于單點阻滯組,表明超聲引導下髂筋膜間隙不同角度多點阻滯在股骨近端骨折患者的應用能抑制血清Cor、ET-1的釋放。主要在于超聲引導下髂筋膜間隙不同角度多點阻滯能抑制兒茶酚胺的釋放與垂體激素的分泌,阻斷局部疼痛傳導通路,阻止了交感-腎上腺髓質途徑應激反應的發生,從而能更好地抑制應激反應[19-20]。但本研究也存在一定的偏倚,未進行隨訪,未闡述患者術后認知功能,將在后續研究中深入探討。

綜上,超聲引導下髂筋膜間隙不同角度多點阻滯在股骨近端骨折患者的應用能抑制血清Cor、ET-1的釋放,且不影響患者的血流動力學狀況,能有效促進緩解疼痛,提高麻醉效果與減少并發癥的發生。