我國風暴潮災害直接經濟損失分布與風險可保性研究

劉旭,付翔,王崢,王永洪,梁穎祺,李世銀

(1.國家海洋環境預報中心,北京 100081;2.北京林業大學經濟管理學院,北京 100083;3.中盛國際保險經紀有限責任公司,北京 100007;4.中國人民大學財政金融學院,北京 100872)

1 引言

風暴潮災害(分臺風風暴潮和溫帶風暴潮,考慮到兩者的致災程度和與實測資料的統一,下文中的風暴潮均指臺風風暴潮)在世界自然災害經濟損失中居首位,多年來風暴潮災害的累計破壞程度超過地震和海嘯。我國因風暴潮災害導致的經濟損失占全部海洋災害損失的90%以上,風暴潮災害給沿海地區的人民生命財產安全造成了嚴重威脅[1-2]。目前,我國風暴潮災害損失補償以各級財政撥款為主,然而單純依靠政府災害救助加重了受災地區的財政負擔,生產、生活及災后重建工作的資金也難以保障[3]。企業和家庭作為社會主要綜合經濟主體,在面對巨災風險時常用的回避風險、預防風險和自留風險等手段不足以抵抗巨災的打擊,而通過轉移風險、降低風險水平可有效幫助災民恢復正常的生產、生活[4-5]。保險作為互助補償的經濟制度,在災害發生時可以按約定給予可預期的經濟補償,具有提升災害管理水平的社會實踐功能,是提升社會整體福利的必要手段[6]。尤其在全球氣候變化和極端天氣事件日益增多的大背景下,人口與社會財富向沿海地區不斷集中,海洋災害綜合防范及災害補償制度的需求越來越迫切[7-9]。

進入21世紀以來,黨中央和國務院相繼出臺了相關規定鼓勵和支持發展巨災保險制度。2006年,《國務院關于保險業改革發展的若干意見》中提出建立國家財政支持的巨災風險保險體系,使得巨災保險進入大眾視野。2013年頒布的《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》和2014年頒布的《國務院關于加快發展現代保險服務業的若干意見》更是將巨災保險提上日程,要求研究建立巨災保險基金和巨災再保險等制度,逐步形成財政支持下的多層次巨災風險分散機制。2016年,《中共中央國務院關于推進防災減災救災體制機制改革的意見》中提出,加快巨災保險制度建設,逐步形成財政支持下的多層次巨災風險分散機制,鼓勵各地結合災害風險的特點,探索巨災風險的有效保障模式。《國家綜合防災減災規劃(2016—2020)》中也指出要發揮保險等市場機制的作用,鼓勵各地區探索巨災風險的市場化分擔模式,提升災害治理水平。2021年新頒布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》在全面提高公共安全保障能力中特別指出要發展巨災保險。風暴潮災害作為我國影響頻率最高、經濟損失最大的海洋災害,可作為海洋災害綜合保險的重點優先研究對象[7,10]。

巨災保險作為災害風險管理手段,不僅得到政策層面的大力支持,還受到了國內外眾多學者的關注,其中巨災可保性是首當其沖的理論研究熱點和災害保險的評估基礎。巨災保險不可保的主要原因包括保險人風險厭惡、資本流動性和承保能力等供給不足問題[11-12],消費者逆向選擇、交易成本、信息不對稱、有限責任和低效的金融市場等市場失靈問題[12-14],風險意識、風險脆弱性感知等保險需求不足問題[15-16],風險發生集中、損失難以預估等保險厘定技術問題[17-18]。通過政府參與[11,15]、建立延期繳稅的巨災準備金制度[12,19]、提高初始資本[15,18]、改善保險公司風險轉移效益及可保風險范圍和承保能力、消化巨災保險市場的過剩風險、優化重大風險累積在保險公司和金融市場間的配置等手段,使得巨災可保具有可行性[3,7]。現代保險理論即風險泛化理論的發展[4],明確了可保風險界限的可擴展性和相對性,也增強了巨災風險的可保性[20]。

綜合來看,我國建立健全與經濟發展水平相適應的災害保險機制,對完善巨災防范救助體系和增強社會抵御風險能力具有重要意義[17,21]。目前,在我國部分地區進行的災害保險試點研究取得了寶貴的實踐經驗。然而,海洋災害保險特別是專門針對風暴潮災害的保險研究還相對匱乏[4,7-8]。本文以1989—2019年《中國海洋災害公報》中風暴潮(僅選擇臺風風暴潮)直接經濟損失數據為研究對象,在對可保性指標要求、我國巨災保險試點和商業災害保險實踐等方面進行綜合理論分析的基礎上,采用極大似然法估計了全國、浙江省、福建省和廣東省風暴潮災害直接經濟損失的指數族最優擬合分布,進一步采用自助法通過重抽樣技術擴大樣本容量并估計重構樣本的正態性,進而分析風暴潮災害直接經濟損失符合大數定律的可保性,以期為風暴潮災害保險厘定和產品設計提供理論依據和技術支撐。

2 理論分析

2.1 我國政策性災害保險試點分析

自2008年汶川地震后,地震保險的需求顯著上升[15-16],我國也加速了巨災保險政策的研究進程。2016年保監會和財政部聯合印發了《建立城鄉居民住宅地震巨災保險制度實施方案》,標志著我國巨災保險制度建設邁出關鍵一步,明確了我國適合建立“政府推動、市場運作、保障民生”的運作模式。該模式將地震保險按照投保人、保險公司、再保險公司、地震巨災保險專項準備金4級“風險共擔、分級負擔”的原則,實現“整合承保能力、準備金逐年滾存、損失合理分層”的風險轉移機制,促進了災害損失由政府承擔向全社會乃至全球共同分擔的轉變。這是運用現代金融手段應對地震災害風險的有效途徑,是對我國現有災害救助體系的有益補充。四川省作為城鄉居民住房地震保險試點省份,建立了“直接保險—再保險—地震保險基金—政府緊急預案”的多層次風險轉移機制;試點地區的投保居民承擔40%的保費支出,財政提供60%的保費補貼;由3家商業保險公司共同承辦和經營,中國財產再保險公司為再保險人,四川省地震保險基金由政府撥款、保險費計提和社會捐助等組成;首期由財政撥付2 000萬元作為啟動資金,每年財政視情況安排資金轉入。在災害管理過程中,保險公司可發揮網點豐富和評估技術專業等優勢,災前可排查承保房屋風險,災中參與相關抗震救災,災后合理快速地實施災害理賠工作。這不僅提高了保險公司的服務水平,提升其社會影響力,還分擔了政府的救災壓力。

2014年首創的“深圳模式”(即深圳市巨災保險制度采用政府主導、5家商業保險共同承保)被列為全國災害保險推廣的重大改革創新成果,2019年新增了臺風等緊急轉移安置費用和災后人員救助費用。深圳市巨災保費的來源為財政支出,2019年財政支出中防災減損費的占比從不低于5%提高到不低于10%。通過與保險公司合作,政府加強了風險點評估、社區防災減災教育和演練,實現了從被動減少災害損失到主動防患于未然的防災減災工作思路的轉變。

寧波市巨災保險制度構建了由政策性巨災保險、巨災基金和商業性巨災保險共同組成的“三位一體、有機結合”的巨災風險防護網,其采用將自然災害保險觸發條件設置為市防汛抗旱指揮部啟動防臺、防汛Ⅲ級及以上應急響應機制或區域降雨量達到巨災級別暴雨標準的理賠觸發機制。政府相關部門和保險公司共同研發了基于室內地坪高程的遠程定損系統,提升了保險公司理賠服務時效。采用精算咨詢公司作為第三方機構獨立評估巨災保險保費的方式,可優化保費結構,合理提升保費充足度。多年來,寧波巨災保險起到了防災減災和完善社會治理的作用,被保險行業稱為“寧波樣板”。

試點地區通過政府主導、市場運作的模式,將市場和社會力量納入到防災救災體系當中,構建了政府、保險機構與社會組織多方參與的新型災害管理體系。這一方面發揮了保險費率的杠桿作用和保險公司的風險管理職能,推動了投保地區做好防災防損工作;另一方面保險公司為通過建立制度化的運營機制落實保險賠償責任,秉承“防重于賠”的理念積極開展災害研究分析工作,有效提升了應急管理水平。通過地方財政補貼或財政直接購買保險服務的方式,在一定程度上解決了我國保險行業深度不足、企業居民保險意識薄弱的問題,保障了巨災保險的資金來源和穩定的承保能力,為建立長期有效的巨災保險制度提供了實踐經驗。但是,在試點過程中,還存在賠付指標尚未十分明確、保費厘定困難等問題,采用指數保險的災害評價指標設定還在不斷修訂階段,觸發賠付下限指標設定過低容易導致保險公司承保壓力過大,而指標設定過高則對受災地區的保障力度不足。

因此,只有在對災害機制深入研究的基礎上,結合其對社會經濟的影響分析,才有可能構建更符合實際需要的災害保險產品。我國開展風暴潮預警報業務已達40余年,風暴潮數值模擬技術日趨成熟[1]。雖然風暴潮風險評估仍處于起步階段,但相較于其他災害,制定科學合理的風暴潮災害保險技術指標和保費厘定方案更具可行性。通過對單一險種災害保險的優先試點,再逐步拓展為綜合性災害保險,也符合國際上災害保險制度的發展規律。

2.2 我國商業性災害保險市場分析

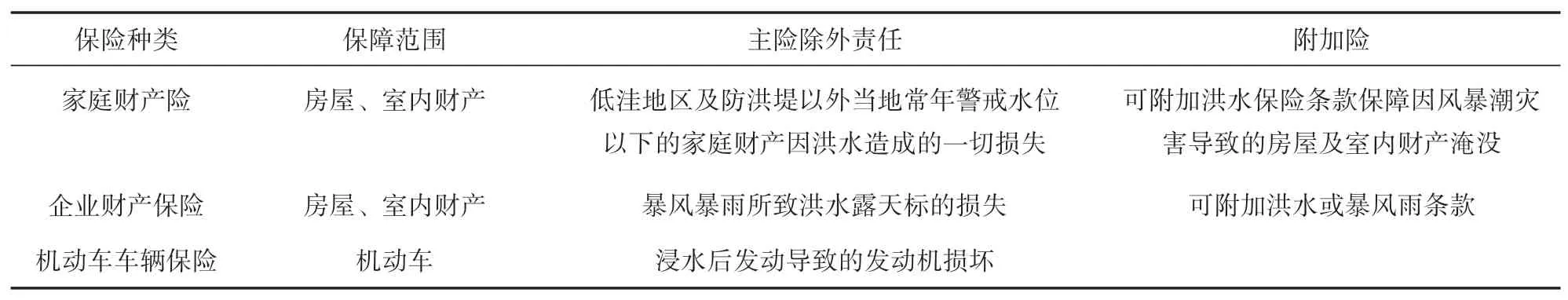

我國商業保險中的家庭財產險、企業財產險、機動車車輛保險和建筑工程一切險中包含了洪水災害和臺風災害等災害種類。從我國現行的商業性保險險種和保險責任可以看出,家庭財產險的主險責任中包含了洪水造成的房屋及室內財產的損失,但高風險的低洼地區排除在主險責任以外,必須通過附加險的形式擴展條約。企業財產險的保障范圍為企業投保的房屋及室內財產,而風險較大的露天標的排除在主險責任外,必須通過附加條款進行保障。工程項目也可通過建筑工程一切險進行投保并擴大保障范圍,由于建筑工程具有特殊性,一般采用一項目一方案的方式。機動車車輛保險中的車險損失保險直接包括了洪水、暴雨等保險責任。

表1 我國商業保險中災害保障的保險產品比較Tab.1 Comparison of commercial insurance products with disaster protection in China

我國家庭財產險和企業財產險的投保覆蓋面相對較低,而交通強制險的實施使得我國的機動車車輛保險較為普及。總體來看,我國商業災害保險處于較低水平,現有的商業保險對災害總損失的承擔率不到5%,遠低于國際上36%的平均水平[18]。同時,在商業保險購買過程中存在風險逆向選擇問題,高風險區域內的居民和企業投保意愿較高,而低風險區域則投保意愿較低。商業保險公司在保險產品的設計過程中若按照高風險制定保險費率可能會降低客戶的購買意愿,若按照低風險制定則可能會導致保險公司虧損,這使得保險公司的承保意愿較低。

2.3 我國海洋保險發展分析

我國的海洋保險主要包括以船舶險和海洋貨物運輸險為主的商業保險、以海洋漁業為主的互助保險、以及仍處在探索階段的海洋災害保險[22]、海洋牧場保險[23]、海洋環境污染責任保險[24]和海洋工程環境污染責任保險[25]等多種形式。

在傳統的船舶險和海洋貨物運輸險的商業保險領域,上海已成為亞太地區主要航運保險中心之一。上海擁有全國11家航運保險運營中心和我國唯一的航運自保公司(中遠海運財產保險自保有限公司,簡稱中遠海自保),因此上海也是我國航運保險保費收入最高的地區[24]。中遠海自保在5年的發展歷程中,通過統籌安排中遠海運有限公司集團內的保險業務,基本實現了最大程度地覆蓋集團內各企業在生產經營過程中遇到的風險,提升了我國海運在“一帶一路”建設中的競爭力。除自保業務外,中遠海自保還與中國漁業互保協會簽署戰略合作協議,將業務拓展到海事服務、案件處理和擔保合作等方面,共同助力實現海洋強國夢。

在漁業互助保險領域,早在1982年中國人民保險公司(PICC)就開始獨家經營漁業保險業務,這標志著我國漁業保險的開端,然而到1992年該項保險業務逐漸萎縮。1994年原農業部和民政部聯合組織成立了中國漁船船東互保協會(2007年更名為中國漁業互保協會),旨在解決商業保險缺位和漁民投保無門的問題,隨后在河北、山東、江蘇、浙江、福建、廣東等主要沿海省份陸續成立了地方性漁業互保協會。2008年,中央財政設立了漁業互助保險補貼試點項目,資金總額為1 000萬元,試點地區的各級財政也加大了配套資金支持力度,這促進了我國漁業互助保險的發展[26]。1994—2019年,我國漁業互助保險累計為漁業生產提供風險保障近3萬億元,補償金額超過60億元,并形成了穩定的客戶群體[26]。2019年,全國首單“海洋牧場保險+信貸”服務開啟,它以山東長島綜合試驗區海洋牧場的兩個智能網箱為標的,采用天氣指數保險的形式為海洋牧場企業提供自然災害管理方案,助推了長島海洋牧場企業的發展[23]。2020年,為落實《關于漁業互助保險系統體制改革有關工作的報告》,農業農村部聯合中國銀保監會印發了《關于推進漁業互助保險系統體制改革有關工作的通知》,確定了“剝離協會保險業務,設立專業保險機構承接”的改革總體思路,形成了漁業互助保險系統整體改革方案,全國性漁業互助保險機構遵循“互助共濟,服務漁業”的宗旨,開展漁業行業內的財產保險、責任保險、意外傷害保險和再保險等經銀保監會核準的保險業務。為更好地服務于漁業實體經濟發展,中國漁業互保協會不斷探索創新性的保險產品。

在海洋工程保險領域,海洋石油勘探開發是最典型的高風險海洋工程,保險公司主要通過海上石油開發工程險的形式承保自然災害和意外事故造成的費用。中國海洋石油集團有限公司(簡稱中海油)通過成立中海石油保險公司(簡稱海油自保)實現風險管理,海油自保主要承擔集團項目的保險安排,以有效的再保成本提升中海油集團的保險覆蓋。此外,海上風電項目保險涉及到水險和能源險多個領域,建設期主要通過建筑工程一切險、設備運輸險、船舶險等險種進行承保,運營期主要通過財產一切險、機器損壞險、公眾責任險等險種進行承保,由于承保金額較大,一般通過大中型商業保險公司聯合共保和再保險的方式進行風險控制。海上圍堤、防波堤等工程主要采用建筑工程一切險及第三者一切險的形式投保。如何將風險成功轉移并最大限度地降低企業事故后的損失已成為承包商共同關注的話題[27]。與普通建筑工程相比,海上工程具有環境差異大、工程面臨風險大和災害損失樣本不足等特點,在保險實務即便是國際保險業中也沒有相對固定的參考費率,因此需對工程進行深入的風險評估[27]。

2.4 風暴潮災害可保性標準分析

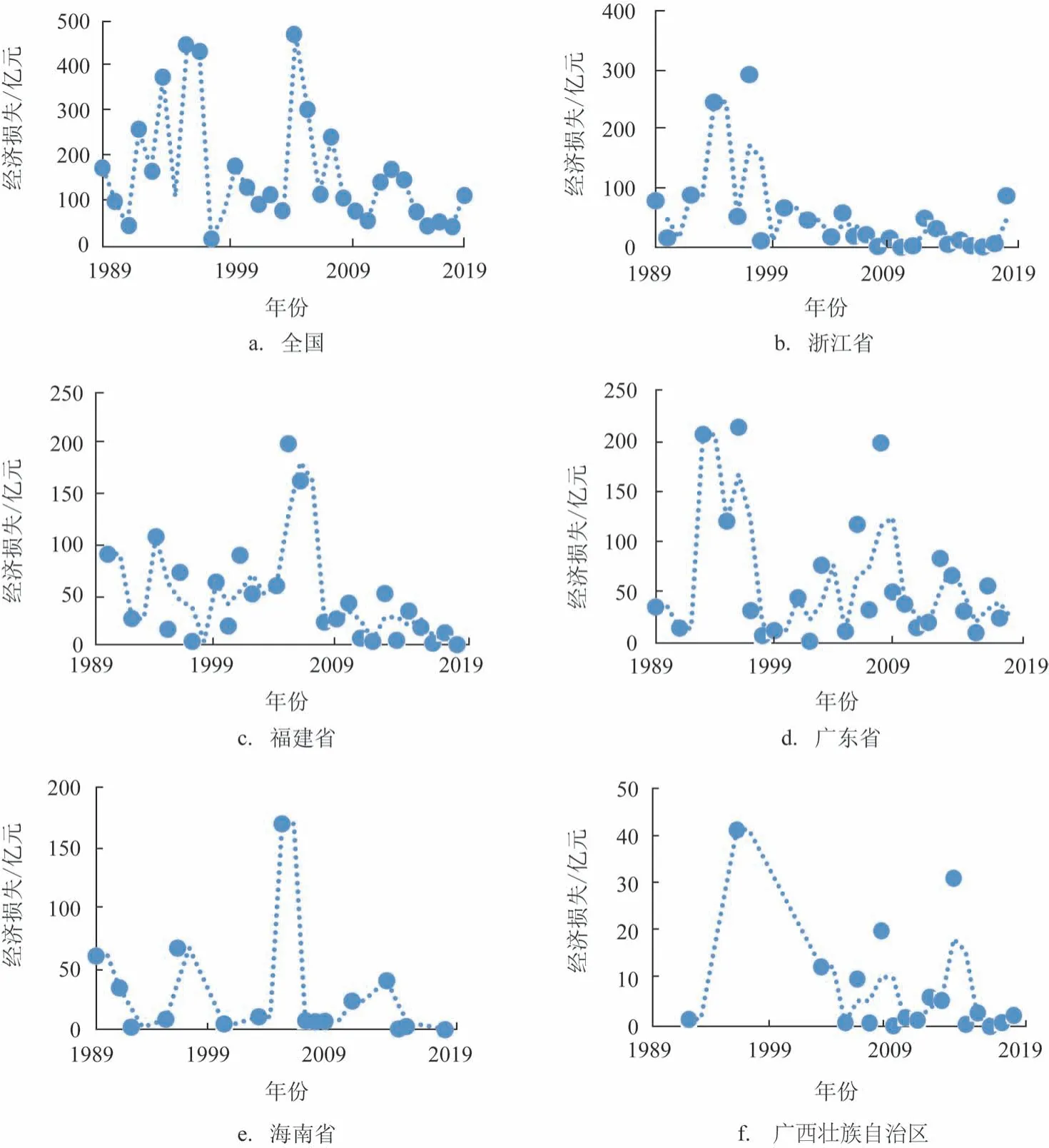

瑞士再保險公司將可保性定義為要求風險發生的損失是可預測的,風險組合中單個風險的相關性在可控范圍內。可保性包括保險統計精算、市場決策、社會因素和需求因素4大類共12個具體指標。依據上述定義,我們可以分析我國風暴潮災害的風險特征及可保性(見表2)。與瑞士再保險公司可保性指標的對比結果表明,我國風暴潮災害基本滿足12項可保險指標,說明保險公司經營方式的改進、巨災保險制度創新實踐經驗的積累、風暴潮災害可預測性的提高和風險評估技術的進步等因素,為風暴潮災害保險提供了客觀條件和理論依據。

表2 風暴潮災害可保性評價標準Tab.2 Storm surge disaster insurability evaluation criteria

在保險業相對發達的國家,巨災保險制度已經成為一項非常重要的非工程性防洪措施和洪災救濟制度。我國沿海經濟已經發展到高質量階段,災害保險是在社會治理中引入社會力量的重要探索,也是政府減災救災的有效補充。一般來講,由政府主導的政策性保險模式可提供基本保障,提高保險保障的覆蓋面,可為受災地區的居民和企業提供基本經濟補償,而政府參與程度較低的商業巨災保險產品可為保險需求更強的被保險人提供更高的風險轉移水平。根據政府參與和支持程度的不同,巨災保險制度可分為政府主導型(例如美國)、政府支持型(例如法國)和商業模式(例如英國)3種主要類型。美國的洪泛區管理方法要求在社區參與的前提下由個人購買洪水保險,美國洪水保險已成為僅次于養老保險的第二大社會保險項目。法國通過中央信托再保險的形式建立了較為穩健的平衡準備金池,在購買商業財產險時強制要求購買自然災害附加險,因此保險滲透率高達95%。英國作為世界再保險市場的中心之一,保險市場十分發達,保險行業的承保能力雄厚,這種市場化的保險機制促使在居民購買家庭財產保險時捆綁購買災害保險的比例高達90%。

目前市場上還沒有專門針對風暴潮災害的保險產品。風暴潮災害作為我國最嚴重的海洋災害,需要在綜合考慮我國保險市場成熟度和防災減災管理方式的基礎上,借鑒國外災害保險的實踐經驗和我國災害保險試點的成功經驗來設計保險產品。在構建風暴潮災害保險模式時,政府主導、市場參與的模式更具可行性,可以保證保險的覆蓋面和保障程度。在災害保險模式的設計過程中,還需充分發揮風暴潮預警報和沿海地區風險評估技術的優勢,提高災害損失的評估能力和預測精度,為制定科學合理的賠付方案提供技術支撐,通過保險杠桿效應為受災地區提供基本保障的“穩定器”。

3 實證分析

3.1 數據來源與預處理

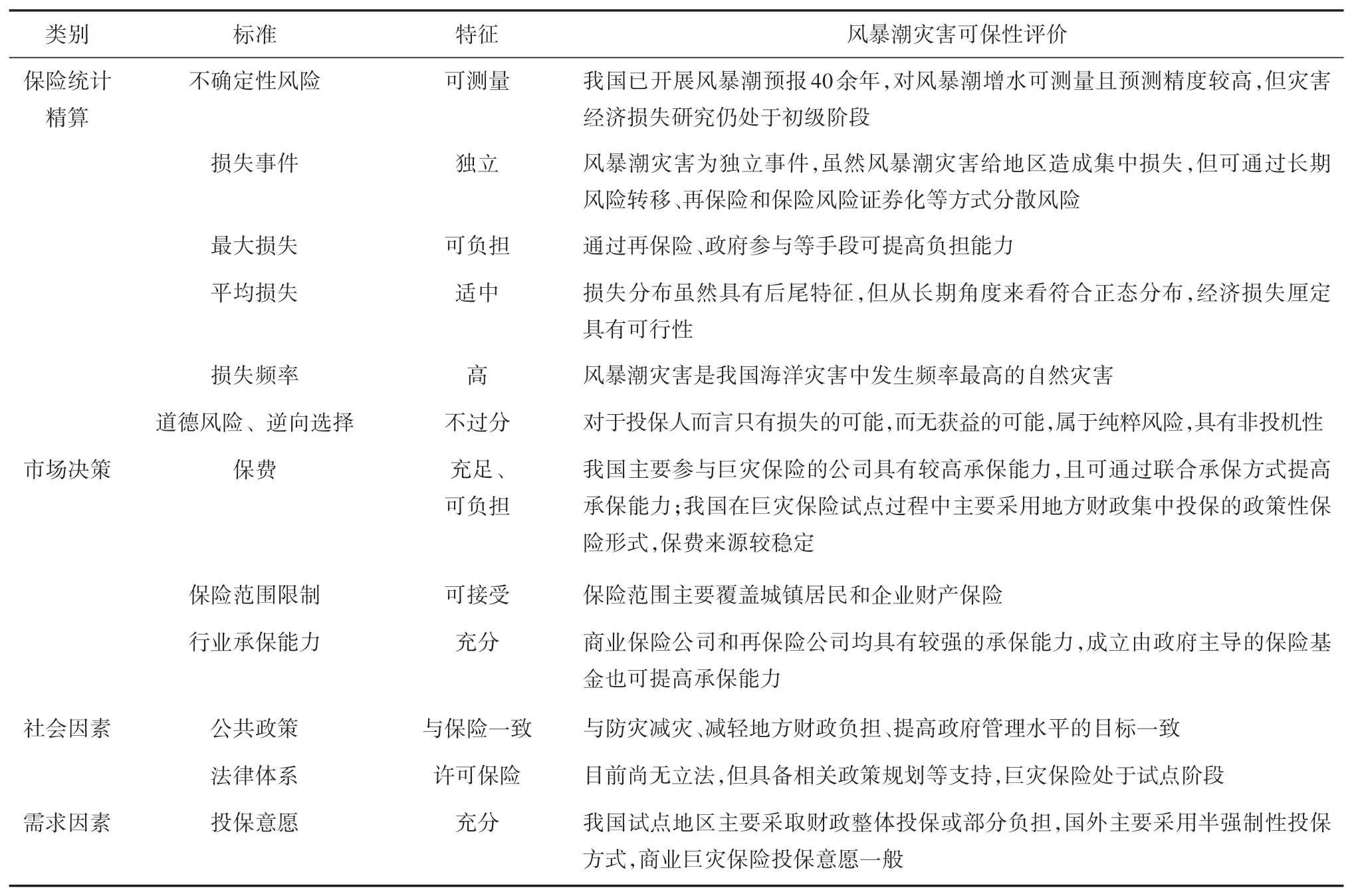

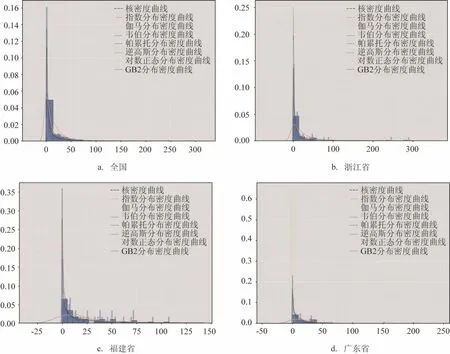

風暴潮災害直接經濟損失數據來源于1989—2019年《中國海洋災害公報》。由于這30 a我國的經濟、社會處于快速發展階段,本文以2019年為基年,采用每年通貨膨脹系數(Consumer Price Index,CPI)進行數據標準化。CPI調整前,全國風暴潮30 a的直接經濟損失平均值為107.6億元,中位數為72.6億元,損失范圍為11.0億~329.8億元;CPI調整后,全國風暴潮30 a的直接損失為163.17億元,中位數為116.4億元,損失范圍為16.8億~476.1億元(見圖1a)。不同省份(區)受風暴潮影響的頻數從大到小依次為廣東省、福建省、浙江省、廣西壯族自治區和海南省,發生次數分別占總災害次數的28%、25%、22%、13%和12%;不同省份由風暴潮造成的直接經濟損失從大到小依次為廣東省、浙江省、福建省、海南省和廣西壯族自治區,各地區的損失分別占總損失的34%、27%、26%、10%和3%。

圖1 1989—2019年我國及各地區風暴潮直接經濟損失時間序列圖Fig.1 Time series of direct economic losses caused by typhoon storm surge in China and coastal regions during 1989—2019

3.2 直接經濟損失分布檢驗

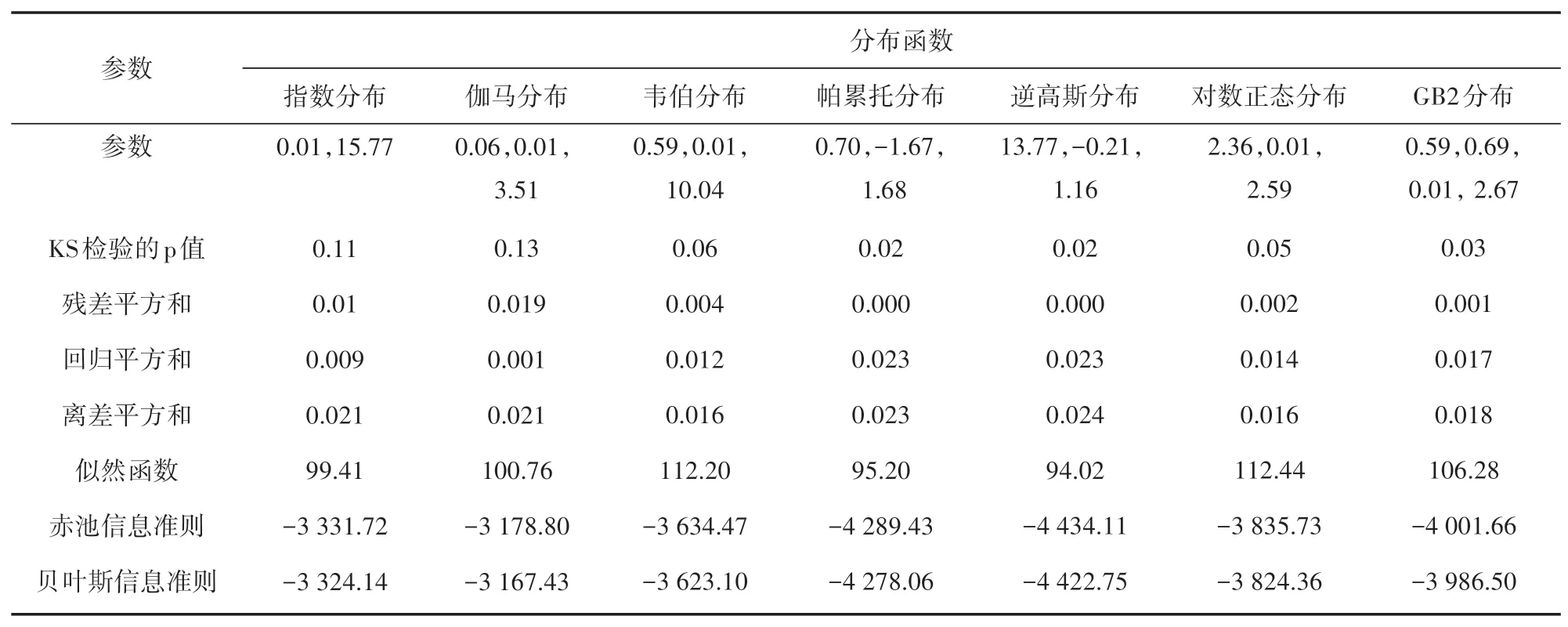

以全國和受風暴潮災害影響較為嚴重的3個省份(浙江省、福建省、廣東省)為研究對象,根據核密度曲線可初步判斷這些地區的風暴潮直接經濟損失均為具有后尾特征的指數分布特征(見圖2)。本文分別采用指數分布、伽馬分布、韋伯分布、帕累托分布、逆高斯分布、對數正態分布和廣義貝塔第二類(GB2)分布進行極大似然法估計,通過KS(Kolmogorov-Smirnov)檢驗分析各分布的參數顯著性,綜合采用模型殘差平方和、回歸平方和、離差平方和、似然函數、赤池信息準則和貝葉斯信息準則評價擬合精度,從中挑選出最優擬合分布。

對1989—2019年全國風暴潮直接經濟損失數據進行擬合(見圖2a),通過KS檢驗,置信區間為95%,原假設為數據符合理論分布,其中指數分布、伽馬分布和韋伯分布通過參數檢驗,韋伯分布模型的離差平方和最小、似然函數最大、AIC和BIC最小,說明即便增加模型參數也比指數分布的模擬效果更優,因此判定我國風暴潮災害直接經濟損失最優擬合分布為3個參數的韋伯分布(見表3)。

表3 我國風暴潮直接經濟損失分布檢驗統計表Tab.3 The statistical distribution pattern of the direct economic loss of the storm surge in China

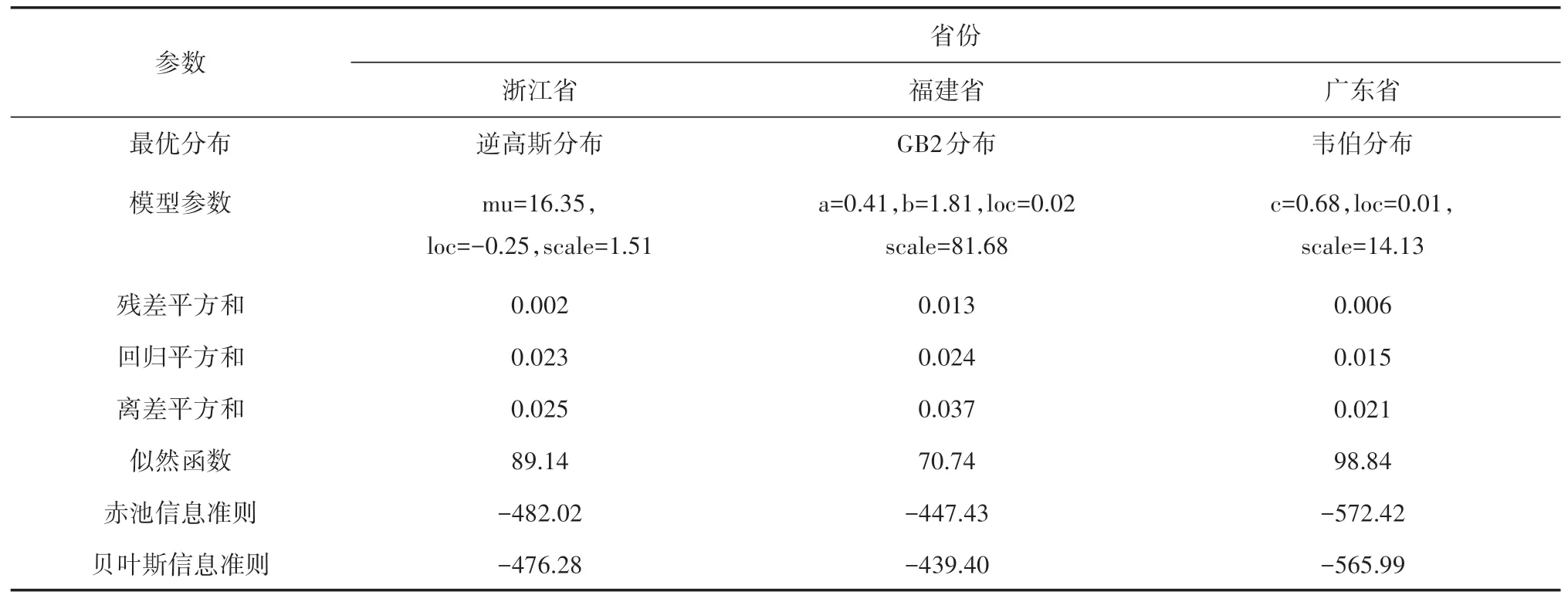

分別對浙江省、福建省和廣東省進行指數族分布擬合(見圖2b—d),綜合KS檢驗結果和模型精度評價指標可知,浙江省、福建省和廣東省指數族的最優擬合模型分別為逆高斯分布、GB2分布和韋伯分布(見表4)。通過模型精度評價指標可以看出,全國風暴潮直接經濟損失擬合效果均優于省級數據,推測這與省級數據量較低有關。通過長時間序列的數據積累、采用多樣的數據來源和改進數據處理等方式增大樣本容量,可有效增加風暴潮直接經濟損失的分布模擬精度,進而為損失預測提供依據。

圖2 1989—2019風暴潮直接經濟損失最優擬合分布Fig.2 Optimal fitting distribution of direct economic losses caused by typhoon storm surge during 1989—2019

表4 1989—2019年風暴潮對沿海省直接經濟損失最優分布擬合表Tab.4 Optimal fitting distribution of direct economic losses caused by storm surge in coastal regions during 1989—2019

3.3 自助抽樣法估計經濟損失

本文通過最大似然法對1989—2019年全國及浙江省、福建省、廣東省風暴潮直接經濟損失數據進行分布擬合,結果都滿足指數族分布并呈現出后尾特征(見圖2)。通常認為,巨災風險損失的波幅較大,存在后尾分布特征,會影響數據擬合的準確度,這也是一般認為巨災風險具有不可保性的主要原因[4,9,11-12]。

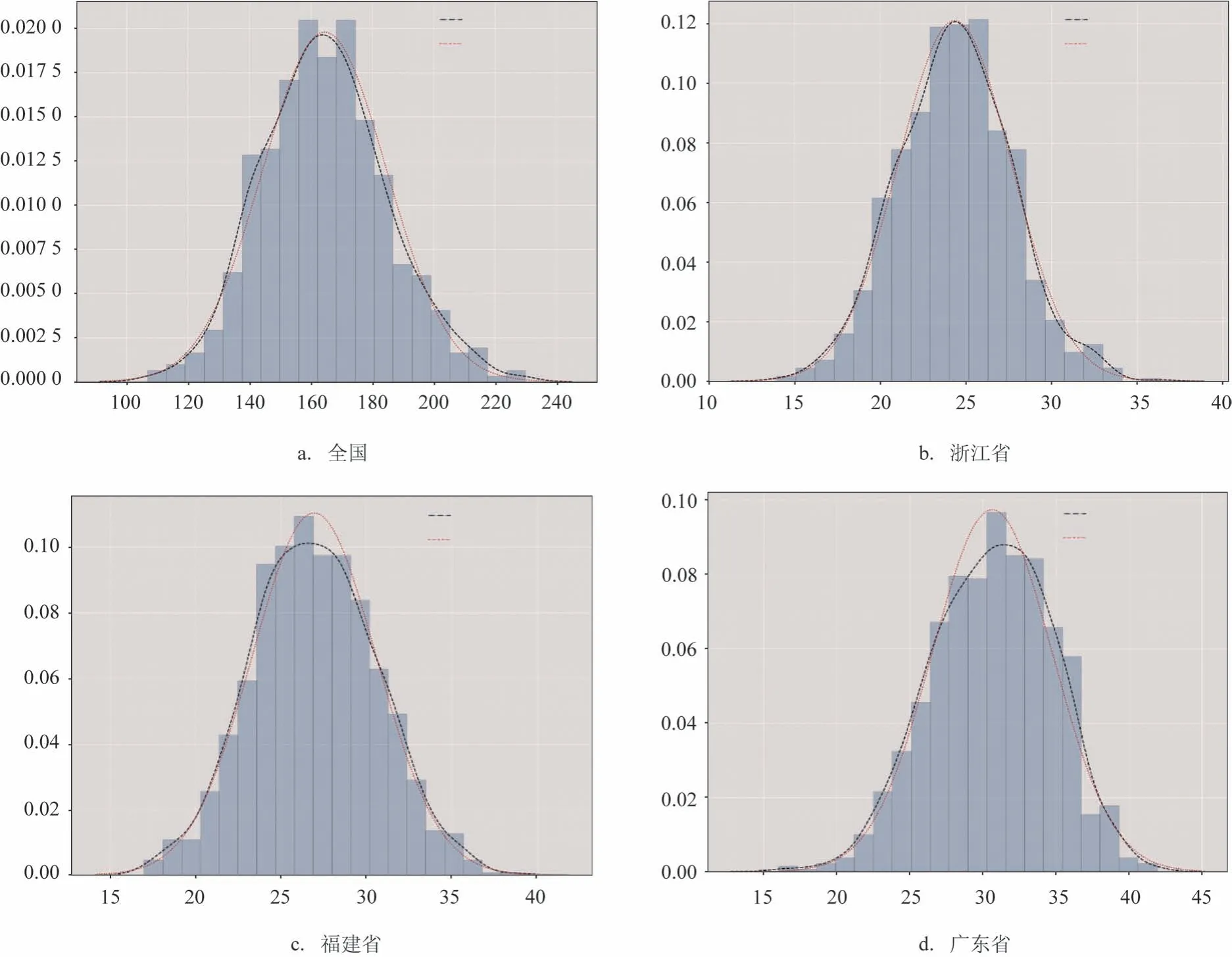

由于每次的風暴潮災害為獨立事件,本文采用自助法對樣本進行集中有放回均勻抽樣,可用于擴大樣本量。我們設定抽樣次數為100次,每組偽數據樣本量為20,根據D’Agostino-Pearson的K2檢驗來評估數據的正態性,原假設為樣本數據服從正態分布。結果表明(見圖3),全國、浙江省、福建省和廣東省4組樣本數據均接受原假設,在置信區間為99%范圍內重抽樣后的數據符合正態分布。

圖3 自助法重抽樣正態性檢驗Fig.3 Normality test after bootstrap resampling

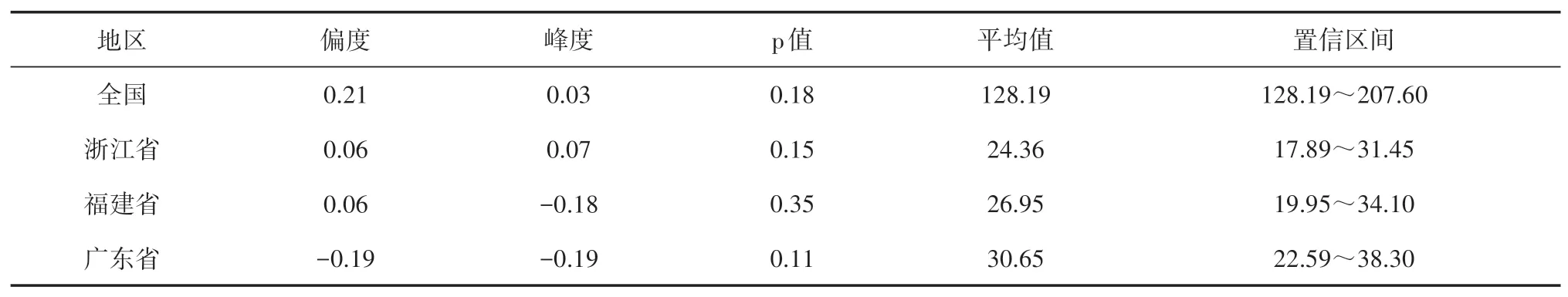

對比重抽樣后風暴潮直接經濟損失數據的平均值,全國由163.17億元下降為128.19億元,浙江省由24.44億元下降為24.36億元,福建省由21.29億元上升為26.95億元,廣東省由24.10億元上升為30.65億元。全國和浙江省經濟損失呈下降趨勢,福建省和廣東省呈上升趨勢。廣東省仍是我國受風暴潮災害經濟損失最嚴重的省份,福建省經濟損失上升,而浙江省經濟損失下降,但其變化幅度最小。從長期推測,浙江省風暴潮災害的經濟損失變化較為平穩,福建省可能會上升26%,廣東省可能會上升27%。

表5 自助法抽樣正態性檢驗統計表Tab.5 Statistical indicators normality test after bootstrap resampling

采用自助法擴大樣本容量進行擬合分布估計,模擬了更長時間尺度下我國風暴潮災害經濟損失的分布特征,因此從長期推測我國風暴潮災害經濟損失符合正態分布規律。依據傳統非壽險精算原理要求的驗證數據服從正態分布,且波動幅度在99%可信度3σ范圍內,可推斷風暴潮災害風險具有可保性[4,27],即滿足大數定律要求。

4 結論與展望

本文從理論分析和統計檢驗角度分析了風暴潮保險的必要性和可行性。開展風暴潮災害保險是沿海地區災害風險管理的需要,也是貫徹黨和政府防災減災的要求,然而目前商業保險市場的覆蓋面嚴重不足,災后生產、生活恢復基本依靠政府撥款。我國率先推出的地震保險制度為災害保險制度的推行邁出關鍵一步,明確了我國以政府為主導的政策性災害保險模式,寧波、深圳等地在災害保險試點過程中積累了大量寶貴的實踐經驗,說明了災害保險的優勢和可行性。結合風暴潮災害的可預測性、保險公司經營方式的改進和政策引導等客觀條件,依據瑞士再保險公司可保性指標框架,本文在保險統計精算、市場決策、社會因素和需求因素4個層面,從理論上分析了風暴潮災害具備可保條件,并可采用政府主導、市場參與的政策性保險模式。

在此基礎上,本文系統梳理了1989—2019年我國及沿海部分地區風暴潮災害直接經濟損失情況,采用極大似然法進行指數族分布擬合后呈現后尾特征,全國風暴潮災害損失數據的最優擬合分布為韋伯分布,浙江省為逆高斯分布,福建省為廣義貝塔第二類分布,廣東省為韋伯分布,這說明直接經濟損失數據具有可預測性但擬合準確度還需改進。采用自助法對樣本進行集中有放回均勻抽樣,結果表明全國、浙江省、福建省和廣東省的風暴潮直接經濟損失均符合正態分布,依據大數定律說明風暴潮災害具有可保性。

如何構建一個可負擔且高效的巨災保險是各國災害管理的共同難題。我國巨災保險市場還處在探索和試點階段,目前仍以理論探討為重,存在以定性分析為主、定量分析不足的問題。在下一步研究中,我們將以單一險種為研究對象,優化風暴潮災害損失擬合效果,深入挖掘并定量化研究風暴潮災害保費厘定和保險產品設計等工作,以期為構建適合我國經濟發展水平的災害保險機制提供技術支撐。