腹腔鏡子宮肌瘤剝除術對患者胃腸狀態、創傷后成長及生存質量的影響*

何娟 陳雯 馬玲

子宮肌瘤手術的臨床運用率較高,而隨著微創技術在本類患者中的應用,腹腔鏡子宮肌瘤剝除術的臨床運用率持續提升。多數研究認為,腹腔鏡手術更有助于本類患者手術創傷的控制,對于患者術后不適感的控制及機體的盡快康復起著積極的作用[1-2]。另外,胃腸功能狀態是受本類手術影響較大的方面,臨床中關于腹腔鏡手術對子宮肌瘤患者胃腸功能的影響研究雖可見,但是在細致程度方面有所不足,且對患者創傷后成長及生存質量的影響研究也相對匱乏,而上述方面可較為全面地反映患者的生存狀態[3-5]。鑒于上述因素的存在,本研究現探究腹腔鏡子宮肌瘤剝除術對患者胃腸狀態、創傷后成長及生存質量的影響,并報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019 年3 月-2021 年12 月上饒市婦幼保健院的100 例子宮肌瘤手術患者。納入標準:年齡20 歲及以上;子宮肌瘤符合手術指征;臨床資料完整。排除標準:生殖系統手術史;溝通、認知和/或精神障礙;1 個月內進行相關治療;合并消化系統疾病。按照隨機數字表法分為兩組,每組50 例。患者知情同意本研究,本次研究經醫院醫學倫理學委員會批準。

1.2 方法 對照組進行開腹子宮肌瘤剔除術治療,常規術前檢查,仰臥位下進行手術治療,麻醉后于下腹部正中,恥骨聯合上2.0 cm 處做手術切口,切口長度在1.0 cm 左右,對病灶及周圍組織進行細致探查,于肌瘤表面做小切口,鈍性分離后,將肌瘤剔除,將瘤腔進行縫合。觀察組則進行腹腔鏡子宮肌瘤剝除術治療,常規術前檢查,仰臥位下進行手術治療,于肚臍及雙側下腹部做穿刺點,手術器械穿刺口直徑為1.0 cm,建立二氧化碳氣腹,腹腔鏡輔助下進行病灶及周圍組織的探查,于子宮肌瘤蒂部注入垂體后葉素,單極電凝,切開子宮肌瘤,剝除肌瘤瘤核,將瘤腔進行縫合。

1.3 觀察指標及評價標準 評估、統計及比較兩組的胃腸功能恢復時間、手術前后的胃腸激素水平、創傷后成長及生存質量。(1)胃腸功能恢復時間:統計兩組術后的胃腸功能恢復時間,包括腸鳴音恢復時間、排氣時間及排便時間等。(2)胃腸激素:于術前及術后3、7 d 分別采集兩組的餐前肘靜脈血,每次采集5.0 mL,將血標本按照3 000 r/min 的速度離心5 min,取血清進行胃腸激素胃動素(MTL)及胃泌素(GAS)的檢測,采用酶聯免疫法進行定量檢測。(3)創傷后成長:采用創傷后成長量表(PTGI 量表)進行評估,本量表包括21 個評分范圍為1~6 分的評估條目,分別對與他人關系(7 個條目)、新的可能性(5 個條目)、個人力量(4 個條目)、精神變化(2 個條目)及生活的欣賞(3 個條目)等五個維度進行評估,每個維度均為評分越高表示狀態越好[6]。(4)生存質量:采用生活質量量表(SF-36 量表)進行評估,其包括36 個條目,對生理功能、生理職能、軀體疼痛、總體健康、生命活力、社會功能、情感職能及心理健康等八個維度進行評估,每個維度均換算為百分制,以評分越高表示狀態越好[7]。

1.4 統計學處理 數據檢驗軟件為SPSS 23.0,計數資料的表示方式為率(%),計量資料的表示方式為(),分別以上述軟件進行χ2檢驗與t檢驗處理,等級資料進行秩和檢驗處理,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組一般資料比較 對照組年齡23~41 歲,平均(33.9±5.1)歲;病灶直徑3.1~10.3 cm,平均(5.8±1.5)cm,其中單發33 例,多發17 例;生育史:有37 例,無13 例。觀察組年齡22~41 歲,平均(33.6±5.0)歲;病灶直徑3.2~10.5 cm,平均(5.9±1.6)cm,其中單發32 例,多發18 例;生育史:有35 例,無15 例。兩組子宮肌瘤手術患者的上述基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),有可比性。

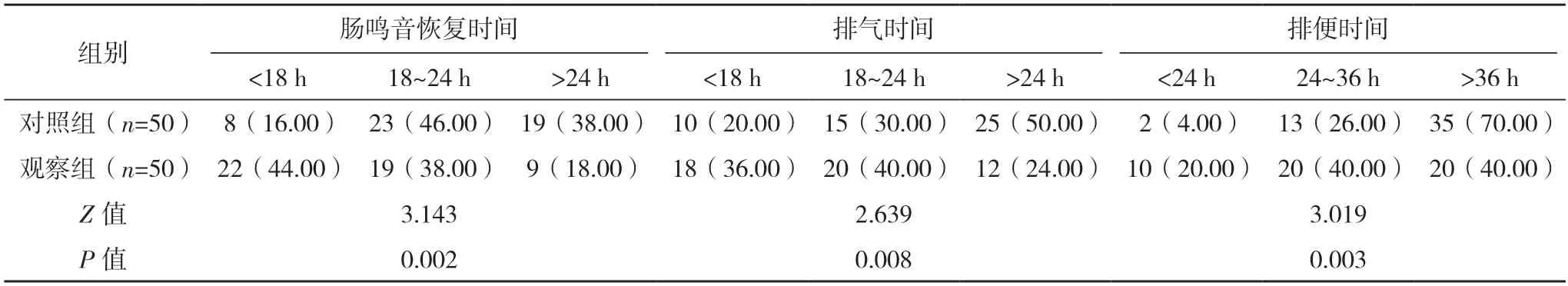

2.2 兩組胃腸功能恢復時間比較 觀察組胃腸功能恢復時間均顯著早于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組胃腸功能恢復時間比較[例(%)]

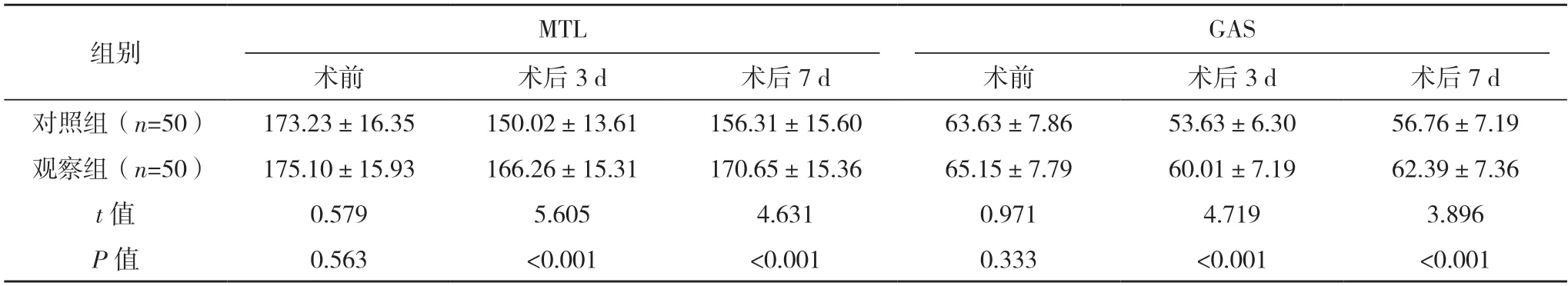

2.3 兩組手術前后胃腸激素水平比較 術前兩組胃腸激素水平比較,差異均無統計學意義(P>0.05);術后3 d 及7 d,觀察組的胃腸激素水平均顯著高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組手術前后胃腸激素水平比較[ng/L,()]

表2 兩組手術前后胃腸激素水平比較[ng/L,()]

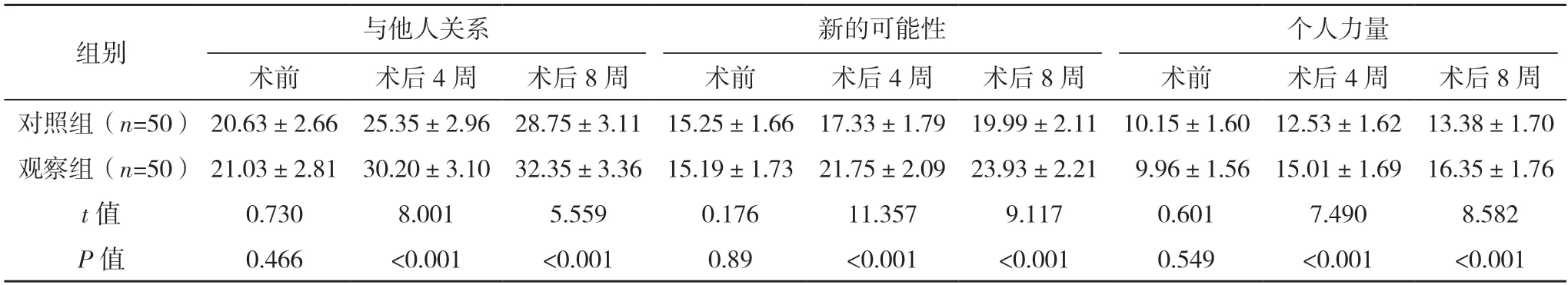

2.4 兩組手術前后PTGI 量表評分比較 術前兩組PTGI 量表評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05);術后4 周及8 周,觀察組的PTGI 量表評分均顯著優于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組手術前后的PTGI量表評分比較[分,()]

表3 兩組手術前后的PTGI量表評分比較[分,()]

表3(續)

2.5 兩組手術前后SF-36 量表評分比較 術前兩組的SF-36 量表評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05);術后8 周觀察組的SF-36 量表評分均顯著優于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組手術前后SF-36量表評分比較[分,()]

表4 兩組手術前后SF-36量表評分比較[分,()]

表4(續)

3 討論

子宮肌瘤是婦科常見疾病,本病的治療方式中,手術是有效治療方式,而子宮肌瘤相關的微創治療方式日益增多,相關的效果研究是重點[8-9]。腹腔鏡手術作為微創治療方式的一種,其不僅具有手術創口較小的優勢,且對機體造成的不良應激反應程度也相對輕微,其中關于腹腔鏡手術患者術后胃腸功能恢復情況的研究相對多見,多數研究認為其對本類患者術后胃腸功能的不良影響更小,更有助于術后的恢復[10-12]。但是對胃腸功能相關的胃腸激素表達的研究仍相對不足,因此本方面的進一步研究意義較高。再者,受多方面因素影響,創傷后成長在手術患者圍手術期的變化研究不斷增多,對手術患者進行創傷后成長的干預意義較高[13-15]。另外,生存質量作為有效反映綜合生存狀態的方面,其在手術患者圍手術期的變化研究意義較高,可作為腹腔鏡子宮肌瘤剝除術臨床可取性的重要評估指標。

本研究現探究腹腔鏡子宮肌瘤剝除術對患者胃腸狀態、創傷后成長及生存質量的影響,結果顯示,腹腔鏡子宮肌瘤剝除術的臨床優勢更為突出,表現為胃腸功能恢復時間均相對早,胃腸激素水平、PTGI 量表及SF-36 量表評分改善幅度均相對更大(P<0.05),因此肯定了腹腔鏡子宮肌瘤剝除術在本類患者中的應用效果及價值。分析原因,可能與腹腔鏡手術的微創特點等有關[16-18],其可有效控制手術創傷,有助于控制手術所致的各類不良損傷,對于腹腔影響更小,消化系統方面的指標表達也相對更好,表現為胃腸激素表達水平的有效調控及術后盡快恢復,另外,患者因上述方面狀態的控制與改善,所受的創傷應激也更為輕微,創傷后成長狀態相對更好;綜合生存狀態也相對更好,表現為生存質量的改善與提升[19-20]。

綜上所述,筆者認為腹腔鏡子宮肌瘤剝除術對患者胃腸狀態、創傷后成長及生存質量的不良影響相對更小,在子宮肌瘤患者中的應用價值相對更高。