竹材在嶺南地區建筑裝飾設計中的運用★

楊順儀,杜肇銘,吳紫珊,馬 悅

(1.廣東財經大學,廣東 廣州 526100; 2.華南農業大學,廣東 廣州 510000)

竹材是極好的生態和低耗能建筑環保材料,它的生長周期短,生產和加工的過程對環境污染極少。竹材是經濟材料,價格低廉;同時竹材的力學性能十分優異,其中通過技術合成的竹鋼材料的力學性能尤為突出,竹鋼的拉伸強度是同等重量鋼材的3倍,竹鋼的強度是木中之王紫檀的2倍[1]。嶺南的竹材資源豐富,擁有中國第二大竹鄉廣寧;嶺南使用竹材歷史悠久,古有“不瓦而蓋,蓋以竹;不磚而墻,墻以竹;不板而門,門以竹”之說,反映了竹材在嶺南地區建筑發展過程中所扮演的重要角色。隨著現代技術的發展,竹材的性能和加工方式有了很大的提高,但在現代建筑設計及裝飾中對竹材的關注與使用卻越來越少,國內竹構建筑的理論研究和實踐相比于國外還是十分滯后的,盡管竹材用于建筑已有幾千年的歷史,尤其在許多的少數民族,比如苗族的吊腳樓、傣族“竹樓”等少數民族建筑,但是隨著科技的發展和現代材料的出現,傳統技術和材料逐漸被邊緣化,直到近些年,由于全球資源和環境問題日益突出[2],總的來說,相對于綠色可持續發展的時代趨勢,學界及業界還缺少對竹材與時俱進的應用探索。

1 竹材在嶺南地區建筑裝飾設計中的應用現狀

把竹材應用在建筑裝飾設計中的各地優秀案例,能夠為嶺南地區提供有意義的參考。安徽尚村“竹篷鄉堂”項目充分利用當地竹材資源,在建造過程中加入村民共建的環節,當村民觀看建造過程的同時,也激發當地工匠的工作熱情,使村民、工匠和建筑達到相互促進的作用,形成良性循環建造模式。浙江龍泉與2016年9月舉辦了我國乃至全球范圍的第一個國際竹建筑雙年展,邀請全球11位知名建筑師,對竹材的應用展開創新和探索。德國建筑設計師安娜·海瑞格(Anna Heringer)用竹子勾勒建筑外形,猶如一個個優美的編織燈籠,充滿詩意色彩;日本的隈研吾則充分利用竹材疊加和錯位的方式,讓建筑形成錯落的“間隙”,透過“間隙”感受室外的光線、溫度與色彩,實現建筑空間與室外環境的差異與融合。

從我國三大竹區[3]分布中可以看到嶺南地區所在的華南竹區是中國最重要的竹區之一,但與其他竹區相比,嶺南地區對竹材應用在建筑中的探索還顯不足。竹材自古被看作是“窮人的木材”[4],這種偏見和看法可能是其不受重視和缺少被應用的重要原因;此外,竹材在建筑設計中應用手段單一應是當下被忽視的現實原因。基于現代技術手段,對竹材料的綜合運用以及結構創新仍有很大的發展空間。

1.1 竹材在嶺南地區建筑裝飾設計中應用數量少

廣東省有竹子、竹筍加工企業2 200多家,生產上千種竹產品,主要有竹工藝品、竹筍、沙白茶桿竹、香骨、竹筷、竹牙簽等[5]。初步形成了建材、日用品、食用筍、造紙、工藝品等五大類上千種產品。嶺南地區竹材的生產、加工以及應用主要集中在手工藝品和生活用品上,與竹資源豐富的浙江省相較而言,竹材在建筑裝飾設計中應用的數量和代表性設計項目數量較少。竹材在嶺南建筑裝飾設計中有代表性的應用主要有惠州南昆山的十字水生態度假村、新會陳皮村的改造項目以及廣西桂林的印象劉三姐園區的設計。然而浙江竹材在建筑裝飾設計中的應用和實踐更為豐富,如坐落在安吉龍山源幽靜的臨水坡上的水之庭「YU舍」、兩山創客小鎮園區“兩山茶舍”、反映真實的鄉野生活“喫茶廊”、巧妙發揮原竹柔韌耐彎的“花海竹廊”,打斷封閉的屋頂界面模糊內外邊界,建筑與自然融為一體。

1.2 竹材在嶺南地區建筑裝飾設計中應用效果不佳

竹材在嶺南地區建筑裝飾設計中的應用主要體現在飼養家禽竹棚、休閑農莊、竹亭等。其中飼養家禽的竹棚多是采用竹材圍合搭建的,主要滿足飼養家禽和飼養人的基本生活、勞作的空間需求(如圖1所示)。因為竹材搭建方便,且價格便宜,這類建筑多會考慮用竹材建造,建筑結構簡單,主要以滿足功能需要為主,建筑整體效果缺乏美感。在嶺南地區有去農莊吃飯和游玩的習慣,這里的農莊(如圖2所示)在現在一般是指開在山村的飯店,以吃農家菜為主,竹材之所以多用在農莊建筑中,是因為竹材天然的質感更容易打造鄉土氣息。同時這些竹材建造的農莊多會仿造傳統的建筑形式,建筑呈現模式化、缺少創新形式。從竹材在嶺南地區建筑中的使用情況來看,竹材的應用多會出現在鄉村和城鎮中,其特點是主要因為建造價格便宜、快捷,又能滿足功能需求和符合鄉土氣息,但往往容易忽略建筑裝飾的效果,導致裝飾效果不佳的問題。

1.3 竹材在嶺南地區建筑裝飾應用創新度不高

竹材在嶺南地區的加工和生產競爭力不足,竹材在建筑裝飾設計中的單一的裝飾手段,成為影響竹材在建筑裝飾設計創新度的重要因素。廣東省雖然有2 200多家竹加工企業,但上億元產值的只有1家,多數竹加工企業規模較小,加工作坊多,企業管理和研發人才缺乏,在產品開發和創新上能力有限,產品更新換代慢;技術較為落后,工藝粗糙,絕大多數企業以生產包裝板(箱)、竹板、竹家具、竹編織品、筷子、牙簽等初級產品或半成品為主,竹產品檔次和綜合利用水平不高。竹材的加工產業對竹建材的開發生產力度以及創新力度也會影響竹材在嶺南地區建筑裝飾應用的創新度。正如德國的馬庫斯·海因斯多夫海世博會設計的德中同行之家展館,靈活的金屬連接件的設計,竹材的可拆卸和可更換形式,實現便捷、標準組裝的方式,豐富竹材在建筑裝飾設計應用的多樣性。

2 竹材應用在嶺南地區建筑裝飾設計中的意義

在古代,南方地區竹林廣布,取用方便“以竹子為梁、柱、墻、壁、檐、瓦……亦不只是蓋一兩間小型室廬偶爾居住,或者建幾座亭軒之類風雅場所,而是無數尋常百姓人家棲居生息的空間”,可以看出竹材曾經在嶺南地區建筑建造中所發揮的重要作用。

在現代,由于竹材的生態性迎合了全球可持續發展趨勢,使得竹材的應用與發展再次被大眾及建筑設計行業所關注。因此,研究竹材在當代嶺南地區建筑裝飾設計中的意義,需要從竹材的文化性、生態性和嶺南鄉土建筑三個維度進行分析。

2.1 竹材充分展現建筑文化底蘊

竹材與人們的衣、食、住、行有密切的關系,竹材不僅是重要的生活材料,也是品德和精神的象征。“可使食無肉,不可使居無竹。無肉令人瘦,無竹令人俗。人瘦尚可肥,俗士不可醫”,可以看出竹材對古代人們精神生活的重要影響。竹材承載“高風亮節”的人格精神,滲透著倫理、藝術、宗教等多個領域,展示中華民族深厚的文化內涵和對高尚的品格追求。佛山長岐古村(如圖3所示)用當地的竹材改造舊籃球場,以“傘”元素作為設計的出發點,用編織的方式覆蓋頂面,光線能夠透過編織面灑落在地面上盡顯竹材的結構美和技術美。長岐村竹編工藝歷史悠久,竹材是長岐村得天獨厚的材料,見證著村落的發展演變,悠久的竹文化充分凸顯長岐古村的建筑文化底蘊和人文情懷。

2.2 竹材體現生態可持續發展觀

隨著我國社會經濟發展、物質生活的極大豐富,也導致了自然資源被大量地開采和損耗。減少污染、迎合生態可持續發展觀,成為當前國內乃至國際社會發展的重要趨勢。竹材的生態性非常契合可持續發展觀的要求,這正是竹材為什么會在今天乃至未來仍受關注的重要原因。竹材是生態材料,相同面積的建筑,竹子與混凝土的能耗比為1∶8,同等建筑過程中竹子能耗僅為鋼材的1/50[6]。竹材在經過合理排列和設計能夠達到通風、隔熱效果,符合嶺南地區的氣候環境需求。嶺南特色的傳統建筑蠔殼屋,通過直接利用原生態蠔殼,實現低碳節能的生態裝飾效果[7],這與竹材應用在嶺南地區建筑裝飾設計中有異曲同工的作用。

2.3 竹材反映嶺南鄉土建筑特色

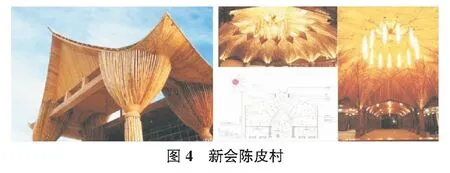

竹材在嶺南的山林和村莊中扮演著重要的角色,隨著時間推移,竹材從地區材料開發成具有當地特色的竹文化和竹工藝,與嶺南地區的鄉村文化有著密切的關系,成為展現和打造嶺南鄉土建筑的重要材料之一。在面對當下鄉土建筑呈現出的對建筑、自然和地區人文的忽視,導致鄉村建筑風格雜亂、鄉村原有風貌被破壞、地域性建筑被逐漸消解等問題,通過提煉和運用當地文化符號的方式,因地制宜、就地取材,來打造嶺南鄉土建筑特色,對嶺南鄉土建筑發展具有重要的推動作用。新會陳皮村的改造項目(如圖4所示)展示了竹材應用在鄉土建筑中的地域人文優勢,體現當地的風土人情;竹材樸素的質感和色澤,呈現材料的自然本色,勾起人們對文化和場所的認同感。工匠們手中所掌握的建筑技藝正是中國傳統建筑中保存的僅有的“活”的傳統,也是形成不同地域文化的關鍵所在,應該將這種“活”的傳統建筑技藝融入到當代建筑之中。充分運用竹材的可塑造性,使竹材以新的造型呈現在建筑上,形成鄉土改造的新形式。

3 竹材應用在嶺南地區建筑裝飾設計中的策略探究

把竹材應用在嶺南地區建筑裝飾設計需要與區域發展相聯系,通過對傳統材料的創新運用和建筑形態的創新設計,建構地區發展的良性循環模式。對竹材應用在嶺南地區建筑裝飾設計中的策略探究需要從建筑形態、空間營造、表皮塑造、材料綜合應用和現代設計手法五個層面進行分析。

3.1 以“創新與融合”凸顯建筑的形態特征

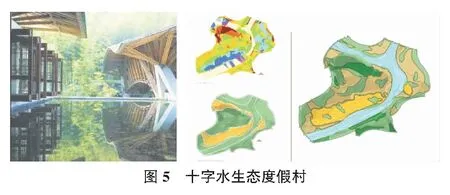

“創新”的建筑形態是指通過加入新的材料元素,設計變異、創新的建筑形態,吸引人們對建筑的關注和好奇,使人們能夠在一定的區域內快速的搜索到它的身影。“融合”指當某個建筑與它存在的場所產生聯系時,人們會認為它是自然的,這種自然帶有某種相關性。建筑與自然相互融合,需要與場所環境建立某種密切聯系。十字水生態度假村(如圖5所示)坐落在南昆山的山林湖泊中,設計師把竹材應用到別墅、竹橋和吊腳樓中,使整個建筑呈現高低錯落的視覺效果,充分利用地形特點、自然因素和森林景觀因勢利導,實現建筑外形與自然環境的融合,建筑材料取之于自然,用之于自然,使建筑與周圍的山林湖泊融為一體。把竹材應用在自然環境中,需要充分考慮建筑形態與場地的吻合度;同時建筑體量要貼合自然環境因素;營造方式上要符合鄉野審美的需求,才能更好地把竹材應用在嶺南地區建筑裝飾設計中,使建筑與嶺南地區的自然景觀達到高度融合。

3.2 以“光影與流動”營造建筑的空間氛圍

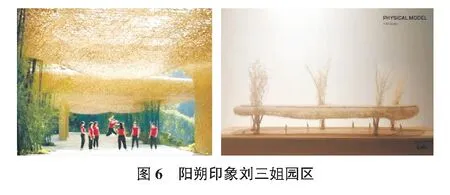

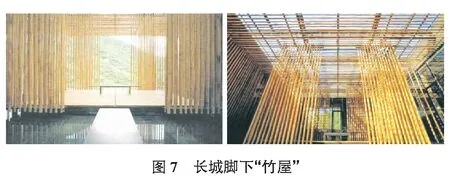

光、影的運用是建筑設計中非常重要的構成要素。竹材在陽光照射下,會隨著光線角度的推移形成豐富的建筑光影流動效果,建筑的光影不僅能夠營造建筑的空間氛圍,還能夠起到指引方向和誘導行走路徑的作用。在桂林的印象劉三姐園區(如圖6所示)的設計中非常注重光影的應用。設計師用竹材介入到園區空間中,采用竹編制成的燈籠和高低錯落的“竹網”結構,打造豐富的園區空間。彎曲的竹編線條,配合流暢自然的竹構長廊造型,增添建筑的靈動氣息。在晚上,燈光透過竹燈與游人上演光線變化戲劇游戲,遠遠看去竹燈由小變大,光線由遠及近;在陽光下,光線透過竹編波浪,將斑駁的光線散射到地面,形成波光閃爍的疏散走道,指引游人向東行走的方向。隈研吾設計的長城腳下的“竹屋”(如圖7所示),只對入口臺階露出較窄一面,在夾道的綠色植物中,更有種山野間小竹廬的感覺,像置于山水畫中一樣,安靜的、收斂[8]的;立面的竹推門和竹窗在陽光的照射下光影流動,彌漫著靜謐的禪意氛圍。實現在陽光照射下,利用光影形成隔而不離空間效果,營造意想不到的光學意境。

3.3 以“秩序與肌理”盡顯建筑表皮的裝飾美

竹材在建筑裝飾設計中的秩序美和肌理感,主要通過組織、排列、構造不同的竹網體系,進而產生粗糙感、光滑感、軟硬感,通過這些感覺達到加強形象對人產生的作用與感染力。廣西桂林陽朔小街坊(如圖8所示)的設計借助竹材自身內外不同的表面肌理,打造不同視覺效果的建筑外觀形式。廣西盛產竹材,陽朔小街坊項目使用劈成窄片的竹材包裹建筑的四周,使建筑既有現代理性的意味,又有新鄉土韻味,竹材被賦予了新的生命。疏疏落落的竹隔柵不僅帶有詩意的色彩,同時又兼有遮陽功能。桂林九美橋的十如紡織工業園(如圖9所示)用竹條設計的外墻,以“工字砌法”的構造方式來致敬民間傳統手工藝,透過這層深淺漸變的半通透的“竹簾”,仿佛為建筑披上了一道窗紗,建筑的結構若隱若現,為建筑增加藝術化的裝飾效果。半封閉的竹條加強了建筑“穿堂風”的形成,它既是建筑的一道自然屏障,又能為建筑阻擋和弱化冬日的寒風。

3.4 以“結構與節點”展現竹材綜合運用優勢

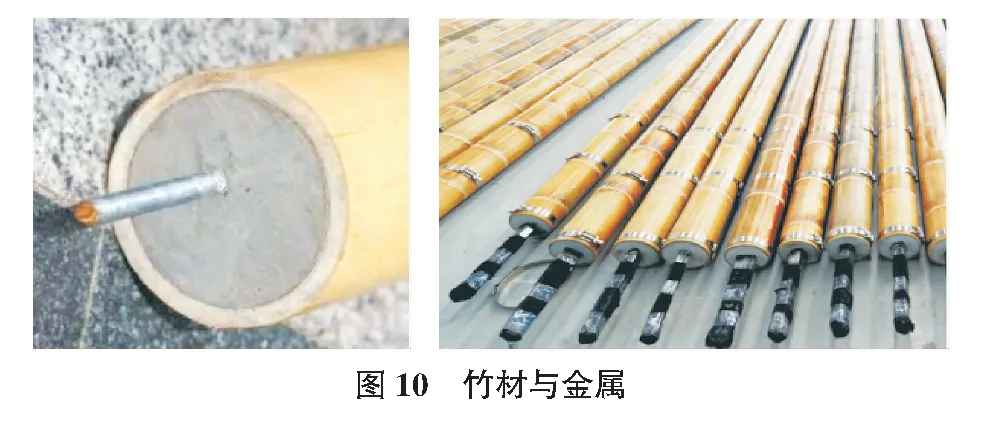

把竹材與金屬、混凝土、玻璃等材料綜合運用,搭配組合成新的結構形式,增強竹材在建筑裝飾設計中的力學性能、靈活度、強度和耐久性(見圖10,圖11)。哥倫比亞設計師西蒙·維列(Simon)善于把竹材應用在建筑裝飾設計中,注重竹材與混凝土和金屬材料結合,運用墊圈和螺栓等金屬材料組成竹結構,強化竹材的連接,又通過把竹莖捆綁的方式增強竹材的承重性。創造螺栓水泥連接的方法,形成新的結構形式,實現了竹在建筑設計中的大跨度應用。西蒙·維列設計了廣東南昆山十字水度假村竹橋,充分體現了西蒙·維列把竹材應用在建筑設計中的結構邏輯,表現了竹材的造型能力和特殊的材料美感[9]。德國的馬庫斯·海因斯多夫(Markus Heinsdorff)非常關注竹建筑的現代技術的表達,注重竹材料高科技的探索,研究鋼材連接的節點和鋼件連接的合理性,還會結合竹集成材、金屬箍、混凝土和玻璃等材料,實現竹構件的可更換性。

3.5 以“力學與計算”結合參數化設計趨勢

數字化的發展,參數化設計成為建筑設計的重要設計方法之一。由于竹材彈性大、易彎曲等力學特征,促使竹材能夠用參數化方法進行設計。“Luum廟”位于墨西哥圖盧姆,采用參數化軟件設計建筑結構,把竹材作為建筑的主要材料,形成的五面懸鏈結構[10-15]。通過采用數字化設計和計算的方法,建筑結構強度大,能夠抵抗颶風。在建筑外部覆蓋了一層當地的茅草屋頂,讓建筑避免受雨水影響的同時,還能在潮濕的熱帶氣候中具有良好的通風性。參數化的設計方式主要通過提取地理、氣候和地域符號等因素,結合材料的結構特征、力學性能和局限性進行數字分析,提取其中的“參數因子”進行轉譯,計算出符合建筑功能的結構和外形,使得建筑設計更加高效科學。打破竹材在嶺南地區建筑裝飾應用的傳統設計方法,與數字化技術結合,把參數化作為設計方法和手段,使傳統材料與數字化技術碰撞出新的火花,提高嶺南竹材在建筑裝飾設計運用中的競爭優勢[16-18]。

4 結語

竹材在中國所特有的歷史文化認同感,以及其綠色環保的生態性,無疑是展示地方特色和地方文化的不二建筑裝飾材料。不同竹區和不同國家的竹建筑探索對把竹材應用在嶺南地區建筑裝飾設計的發展有重要的借鑒意義,嶺南地區對竹材在建筑裝飾設計中運用的探索不是閉門造車,需要借鑒和學習優秀的應用形式,同時也要結合地區發展情況,對傳統材料的再設計和再創造,要使竹材更好地應用在嶺南地區建筑裝飾設計中仍需要繼續探索和嘗試。

圖片來源:

圖2:http://china.makepolo.com/product-picture/100129095158_5.html

圖4:http://www.ikuku.cn/project/cahngcheng-jiaoxiadegongshe-bazhuwu-weiyanwu