近端和遠(yuǎn)端筋膜間閉孔神經(jīng)阻滯在經(jīng)尿道膀胱腫瘤電切術(shù)中的應(yīng)用效果比較

倪洪湖 陳一佳 謝永香

膀胱腫瘤是泌尿系統(tǒng)常見的腫瘤,對(duì)患者的健康產(chǎn)生極為不利的影響。膀胱側(cè)壁及后壁是其好發(fā)部位,臨床治療通常采用經(jīng)尿道膀胱腫瘤電切術(shù)[1]。該手術(shù)由于沖洗液的緣故,膀胱處于充盈狀態(tài),閉孔神經(jīng)更容易受到電切時(shí)的電流刺激,大腿內(nèi)收肌突然出現(xiàn)強(qiáng)烈收縮,常導(dǎo)致手術(shù)暫停,甚至發(fā)生血管損傷、膀胱穿孔、腫瘤種植等[2]。因此,有效的閉孔神經(jīng)阻滯對(duì)安全進(jìn)行該手術(shù)十分重要。臨床上常采用閉孔神經(jīng)阻滯來減少閉孔神經(jīng)反射的發(fā)生。未行閉孔神經(jīng)阻滯的經(jīng)尿道膀胱腫瘤電切術(shù)(TURBT)患者,其閉孔神經(jīng)反射的發(fā)生率高達(dá)25.8%,但閉孔神經(jīng)阻滯后其發(fā)生率則降為8.3%[3]。閉孔神經(jīng)阻滯有近端和遠(yuǎn)端筋膜間入路,遠(yuǎn)端筋膜間入路由于解剖變異等原因存在阻滯不全,而近端入路的阻滯效果可能更好,但支持這一觀點(diǎn)的證據(jù)尚且不足。本研究比較近端和遠(yuǎn)端筋膜間閉孔神經(jīng)阻滯對(duì)預(yù)防TURBT 術(shù)中閉孔神經(jīng)反射的效果。

1 材料與方法

1.1 一般資料本研究經(jīng)我院倫理委員會(huì)批準(zhǔn),所有患者均簽署知情同意書。選取我院擇期行TURBT 的患者80 例,ASA Ⅱ~Ⅲ級(jí),隨機(jī)分成近端筋膜間閉孔神經(jīng)阻滯組(P 組,閉孔外肌與恥骨肌的筋膜間)和遠(yuǎn)端筋膜間閉孔神經(jīng)阻滯組(D 組,短收肌與大收肌及長(zhǎng)收肌與短收肌的筋膜間),各40例。納入標(biāo)準(zhǔn):確定為膀胱側(cè)壁且單發(fā)腫瘤,符合TURBT 手術(shù)指征。排除標(biāo)準(zhǔn):ASA Ⅲ級(jí)以上,合并嚴(yán)重心肺腦腎等重要器官功能不全者,外周神經(jīng)病變者,精神障礙無法配合下肢肌力測(cè)定者,椎管內(nèi)麻醉禁忌者。

1.2 麻醉方法按麻醉的常規(guī)要求禁飲禁食,入室后開放上肢靜脈通路,接監(jiān)護(hù)儀監(jiān)測(cè)HR、ECG、BP、SpO2。先行超聲引導(dǎo)下閉孔神經(jīng)阻滯。使用意大利百勝公司的MylabGamma 超聲儀,6~12MHz的高頻線陣探頭。患者取仰臥位,阻滯側(cè)下肢略外展,超聲探頭置于腹股溝皺褶處并與之平行,向尾端移動(dòng)1~2cm。先識(shí)別股動(dòng)靜脈,將探頭向內(nèi)側(cè)滑行,在股靜脈內(nèi)側(cè),識(shí)別呈典型Y 型結(jié)構(gòu)的恥骨肌、長(zhǎng)收肌、短收肌和大收肌。D 組將穿刺針與探頭長(zhǎng)軸平行,由外向內(nèi),引導(dǎo)針尖到達(dá)短收肌與大收肌之間的筋膜,回抽確認(rèn)針尖不在血管內(nèi)后給予0.5%羅哌卡因5ml(瑞陽制藥股份有限公司,批號(hào):21032502),以阻滯閉孔神經(jīng)的后支,邊注射邊觀察。若局麻藥在筋膜間呈帶狀擴(kuò)散,說明注射位置正確,繼續(xù)推藥,如藥液擴(kuò)散呈圓形,則調(diào)整針尖至正確位置后再給藥。后支阻滯后,同樣方法引導(dǎo)針尖至長(zhǎng)、短收肌之間的筋膜,同樣給予0.5%羅哌卡因5ml(見圖1)。P 組則在上述掃查的基礎(chǔ)上,將探頭朝頭側(cè)傾斜,直至出現(xiàn)恥骨上支下沿,在恥骨上支的淺面即為恥骨肌和閉孔外肌。同法引導(dǎo)針尖到此處的筋膜間,給予0.5%羅哌卡因10ml 以阻滯閉孔神經(jīng)總支(見圖2)。神經(jīng)阻滯后15min,大腿內(nèi)收肌力監(jiān)測(cè)完畢,兩組患者均在腰3~4 或腰2~3 間隙行蛛網(wǎng)膜下腔阻滯,控制麻醉平面在胸10左右。以上所有操作均由同一麻醉醫(yī)師完成。

圖1 遠(yuǎn)端筋膜間阻滯超聲影像

圖2 近端筋膜間阻滯的超聲影像

1.3 觀察指標(biāo)①測(cè)定閉孔神經(jīng)阻滯前、后5min、10min 和15min 時(shí)阻滯側(cè)大腿內(nèi)收肌力并計(jì)算其下降程度。大腿內(nèi)收肌力的測(cè)定參照Lang 等[4]的方法。預(yù)先將臺(tái)式血壓計(jì)袖帶充氣至40mmHg 并將其置于患者兩膝關(guān)節(jié)處,阻滯側(cè)下肢盡力內(nèi)收緊壓袖帶,未阻滯側(cè)固定,用測(cè)得的最大壓力值來表示大腿內(nèi)收肌力。②記錄閉孔神經(jīng)阻滯操作時(shí)間,從識(shí)別股動(dòng)靜脈到注藥結(jié)束拔出穿刺針為止;手術(shù)時(shí)間;閉孔神經(jīng)阻滯成功率。③記錄閉孔神經(jīng)反射發(fā)生率,膀胱穿孔、出血及神經(jīng)阻滯引起的血腫、神經(jīng)損傷等并發(fā)癥發(fā)生情況。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)分析本研究采用SPSS 25.0 軟件分析數(shù)據(jù),計(jì)量資料用均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差表示,采用t檢驗(yàn)或秩和檢驗(yàn),計(jì)數(shù)資料用n(%)表示,組間比較采用卡方檢驗(yàn)、Fisher 確切概率法,P<0.05 為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

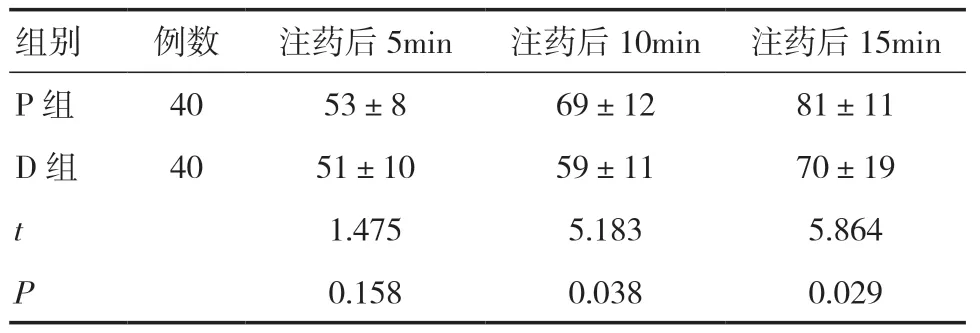

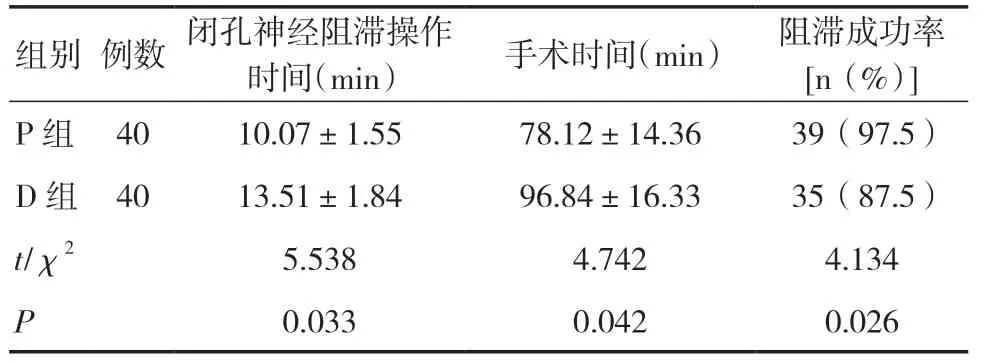

兩組年齡、性別、體重指數(shù)、ASA 分級(jí)差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),見表1。與D 組比較,P 組閉孔神經(jīng)阻滯后10min 及15min 時(shí)大腿內(nèi)收肌力下降程度更大(P<0.05),見表2。P 組閉孔神經(jīng)阻滯操作時(shí)間、手術(shù)時(shí)間更短,阻滯成功率更高(P<0.05),見表3。P 組閉孔神經(jīng)反射發(fā)生率更低(P<0.05)。D組有1 例膀胱穿孔及2 例出血,1 例膀胱穿孔患者改為全麻完成手術(shù)。P 組有1 例出現(xiàn)大腿內(nèi)收,但無膀胱穿孔、出血等并發(fā)癥,P 組并發(fā)癥發(fā)生率更低,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),見表4。兩組均未出現(xiàn)穿刺部位血腫、神經(jīng)損傷、局麻藥毒性反應(yīng)等神經(jīng)阻滯相關(guān)的并發(fā)癥。

表1 兩組患者一般資料比較(n=40)

表2 兩組患者大腿肌力下降情況比較(%,±s)

表2 兩組患者大腿肌力下降情況比較(%,±s)

表3 兩組患者閉孔神經(jīng)阻滯操作時(shí)間、手術(shù)時(shí)間、阻滯成功率的比較(±s)

表3 兩組患者閉孔神經(jīng)阻滯操作時(shí)間、手術(shù)時(shí)間、阻滯成功率的比較(±s)

表4 兩組患者閉孔神經(jīng)反射及并發(fā)癥發(fā)生率比較[n(%)]

3 討論

閉孔神經(jīng)是腰叢的一個(gè)分支,由腰2~4 脊神經(jīng)前支組成。閉孔神經(jīng)干在小骨盆內(nèi)表面走行,并與膀胱側(cè)壁肌膜層臨近,這種解剖關(guān)系常造成TURBT術(shù)中閉孔神經(jīng)反射。預(yù)防閉孔神經(jīng)反射可以通過全麻加肌松劑或閉孔神經(jīng)局部阻滯的方法實(shí)現(xiàn)。由于膀胱腫瘤患者多為老年患者,常合并心肺腦等疾病,采用全麻并不利于快速康復(fù)。近年來隨著超聲的普及和應(yīng)用,超聲引導(dǎo)下閉孔神經(jīng)阻滯的成功率已大幅度提高,故本研究采用閉孔神經(jīng)聯(lián)合蛛網(wǎng)膜下腔阻滯的麻醉方式。因?yàn)榇笸葍?nèi)側(cè)皮膚神經(jīng)支配變異性較大,對(duì)于閉孔神經(jīng)阻滯效果的評(píng)估采用大腿內(nèi)側(cè)皮膚溫度覺或痛覺減退的方法并不可靠。因此,本研究采用大腿內(nèi)收肌肌力減弱的方法來評(píng)估閉孔神經(jīng)阻滯效果。然而,股神經(jīng)參與恥骨肌的支配,坐骨神經(jīng)參與大收肌的支配,由于有這些神經(jīng)的聯(lián)合支配,閉孔神經(jīng)阻滯即使非常完善,大腿內(nèi)收肌肌力也仍存在,并不會(huì)完全消失。因此,本研究采用測(cè)定袖帶壓力法來評(píng)估閉孔神經(jīng)阻滯效果,成功阻滯的標(biāo)準(zhǔn)為肌力下降超過基礎(chǔ)值的50%[5]。

本研究表明,P 組閉孔神經(jīng)阻滯操作時(shí)間更短,提示近端筋膜間阻滯操作更便捷,可能是因?yàn)椋涸诔晥D像上,由于有恥骨上支這一骨性標(biāo)志,使得近端筋膜間閉孔神經(jīng)阻滯的定位更明確,確認(rèn)時(shí)間更快;另一原因是P 組的注射靶點(diǎn)僅有一處,相對(duì)于D 組的兩處靶點(diǎn)注射更節(jié)省時(shí)間[6]。從手術(shù)時(shí)間上看,P 組時(shí)間更短,可能是D 組出現(xiàn)閉孔神經(jīng)反射的患者更多,手術(shù)醫(yī)師不得不暫停手術(shù)導(dǎo)致。本研究P組較D 組比較閉孔神經(jīng)反射發(fā)生率更低(分別為1例和5 例),與劉采采等[7]的研究結(jié)果類似,注藥后10min、15min 大腿內(nèi)收肌肌力下降程度更大,說明P組的阻滯效果更佳,可能原因是:第一,閉孔神經(jīng)在近端筋膜間注射靶點(diǎn)處還未發(fā)出分支,局麻藥能將閉孔神經(jīng)總支阻滯。有報(bào)道在閉孔神經(jīng)近端筋膜間注入染料,染料可經(jīng)閉孔管逆行擴(kuò)散至盆腔,閉孔神經(jīng)的所有分支均被沾染[8],推測(cè)近端筋膜間注入羅哌卡因,閉孔神經(jīng)前支、后支、髖關(guān)節(jié)支及副閉孔神經(jīng)均能被阻滯,所以阻滯范圍更廣,效果更好。第二,遠(yuǎn)端閉孔神經(jīng)的解剖變異較大,特別是前支,可能并不在正常解剖的長(zhǎng)收肌與短收肌之間的筋膜間,而是走行于短收肌內(nèi)[9],如果是此種解剖變異,即使將羅哌卡因準(zhǔn)確注入長(zhǎng)收肌與短收肌之間的筋膜,也很可能出現(xiàn)阻滯不全。第三,P 組是單層筋膜間注射,而D 組是雙層筋膜間注射,在總藥量和濃度相同的情況下,單層注射局麻藥,擴(kuò)散更廣,局麻藥對(duì)神經(jīng)的包裹性更好。本研究中,兩組均有阻滯不全者,可能是患者的體質(zhì)因素,如肌肉不發(fā)達(dá)、肥胖、靶點(diǎn)的超聲圖像欠佳而出現(xiàn)定位錯(cuò)誤及閉孔神經(jīng)的解剖變異等所致[10]。兩組均無穿刺點(diǎn)出血、感染、局麻藥毒性反應(yīng)等并發(fā)癥,說明兩種入路的神經(jīng)阻滯均可安全地用于TURBT 術(shù)。超聲在掃查近端或遠(yuǎn)端閉孔神經(jīng)筋膜間層面時(shí)就可發(fā)現(xiàn)血管,穿刺時(shí)能及時(shí)給予規(guī)避,加上注藥前的回抽及可實(shí)時(shí)查看局麻藥的擴(kuò)散情況,所以兩組均未發(fā)現(xiàn)穿刺部位血腫及血管內(nèi)注藥。本研究采用筋膜間注藥,不需要將穿刺針與目標(biāo)神經(jīng)緊密接觸,降低了神經(jīng)內(nèi)注藥甚至神經(jīng)損傷的可能性。

綜上所述,近端和遠(yuǎn)端筋膜間閉孔神經(jīng)阻滯均能減少TURBT 中閉孔神經(jīng)反射,且近端優(yōu)于遠(yuǎn)端筋膜間阻滯,有助于提高手術(shù)安全性。