在翻山越嶺中,讀懂“初心”之重

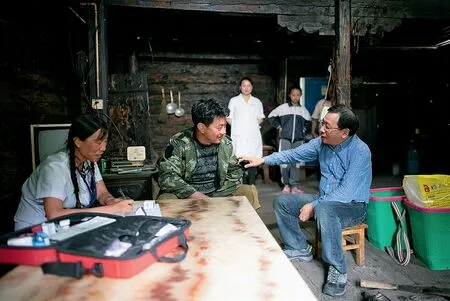

□2019年8月,黃常開(右一)和同事輾轉怒江采訪9 天,推出通訊與深度報道《背簍醫生 峽谷柔情》

黃常開

現任南方報業傳媒集團(南方日報社)黨委書記、社長。1987年中山大學中文系畢業,歷任羊城晚報社社委、粵港信息日報社總編輯、羊城晚報報業集團副總經理、南方報業傳媒集團副總編輯、南方都市報總編輯、南都報系總裁、集團總經理、總編輯等職。多篇作品獲國家級和省級新聞獎。先后入選“全國新聞出版行業領軍人才”“全國文化名家暨‘四個一批’人才”。享受國務院政府特殊津貼。著有《傳播力——南方報業媒體融合實踐》一書。

得悉榮獲今年第17屆長江韜奮獎,不勝欣然。

這是業界含金量頗高的獎項,也是很多從業者夢寐以求的無上榮光,我亦視之為職業生涯的至高榮耀!

回首35年記者生涯,歷歷如昨。我始終把當一名鐵肩擔道義的新聞工作者,視為自己不變的“初心”,驅使自己不忘初心為黨而鼓,為人民而呼,堅持正確的政治方向、輿論導向、新聞志向、工作取向,不忘所來,不惑所往,一往無前。

此時此刻,猶記起2019年夏的云南怒江之行。當時,珠海醫生管延萍,不遠2000公里到云南省怒江貢山獨龍族怒族自治縣丙中洛支邊,事跡相當感人。我和4位同事趁她回珠海探親之機,和她作了一次5個小時的長談,還采訪了其同事、家人,深受感動!按理說,寫一篇不錯的專訪,素材是夠的,但我們又深感,缺乏細節和現場感,人物不豐滿,感情不真切。于是,我們決定,到管醫生支邊的現場去,走進她的工作與生活場景。

千里迢迢輾轉怒江采訪9天,說實話,起初這個決心并不好下。既羈絆于繁忙公務,又憂心于體力不濟。但最終成行,雖苦卻不虛。站在新中國成立70周年的重要歷史節點上,這是一次特殊形式的學習教育,更是一場很有意義的心靈洗禮。

翻山越嶺、橫渡怒江,滿腿泥濘、汗濕衣衫,我們9天跟蹤記錄的艱辛,是管延萍醫生3年來不斷重復的日常。廣東珠海的柔弱女子,離家千里,來到云南的高山峽谷、邊陲村寨,將一腔柔情播撒在山間村舍,在百姓中栽種大愛,如此的堅韌不拔成就了她生命的高度。在跟隨管醫生走家串戶、深入百姓的過程中,我感受到人性的高貴與閃光,也體認到百姓的疾苦與艱辛。這是踐行“四力”的國情課堂,更是生動難忘的“初心”教育。

于是,那年的“醫師節”,我們在南方日報、南方+客戶端、南方網推出了“背簍醫生”管延萍的全媒體報道,報紙發了長篇通訊、對話、評論和一個版的圖片,網和端除了文圖,還播出了長達8分鐘的紀錄片。很多人看完報道后說“看哭了”“被暖到了”。這背后是團隊對文字視頻品質的堅守,對完美呈現有著極致的追求。既要全景式呈現,又要細節化展現。既要見人見事,又要見思想見精神。對記者來說,講好故事是吃飯的本領。此次怒江采訪,我重新體驗了一回當年做記者時的激情和純粹。

“文生于情,情生于身之所歷。”只有在最基層,才能最深刻地了解國情民情,才能最深刻地激發人民情懷。

新聞人,追求以作品立言,職業有生命,作品永流傳;傳媒人更大的作品是其所在媒體,我首先是一名報人,追求以報品立功;而最高的追求,是以人品立德。因此,數十年來,我不斷叩問自己的內心:是否真正做到保持良知、守望社會,傳承中國新聞人的優良作風?回望來路,算是有所作為、有所領悟,不忘初心、不辱使命。

說起對職業的真與執,管延萍醫生樸素地道出緣由:出于做人的道義和醫者的初心。

惟同大觀,萬殊一轍,初心之重,由是可窺。

□左圖 管延萍為重癥精神病患者學羅軍檢查身體

□右圖 云南省貢山獨龍族怒族自治縣丙中洛最遠的村莊,管延萍需步行三個半小時,翻越兩座大山才能到達。她一直在路上……