基于MSPA的鄭州市城區綠地生態網絡構建及優化

宋利利 夏藝菲

1 河南科技學院園藝園林學院 河南新鄉 453003

2 河南省園藝植物資源利用與種質創新工程研究中心 河南新鄉 453003

隨著城市化進程的不斷推進,大量的自然地表不斷被道路、高樓建筑等人工地表所取代,生態用地被大量擠占,生態斑塊連接度降低,城市呈現出“高度破碎化”的特征,城市生態功能和調控能力受到干擾,進而影響城市生態系統服務功能[1-3]。綠地具有自然屬性和人工屬性,能在一定程度上緩解城市擴張與生態用地縮減之間的矛盾,構建合理的城市綠地生態網絡可以引導城市與自然健康協調發展,因而成為維護城市生態系統服務功能的有效途徑[4]。

城市綠地生態網絡將城市內孤立、零散的綠地斑塊,通過生態廊道連接成為一個具有高度連接性且具有一定自我維持能力的復合網絡結構體系,以此維護城市的生物多樣性以及景觀完整性[5-6]。目前,景觀生態學方法在綠地生態網絡的定量化研究中應用較為廣泛[7],主要是通過識別生態源地、構建景觀阻力面、模擬生態廊道來連接研究區的綠地斑塊。現狀綠地生態網絡研究多根據面積、生態類型和生態服務價值等斑塊自身的功能屬性選擇生態源地,忽略了斑塊的連通性特征,具有較強的主觀性[8]。近年來,形態學空間格局分析法(Morphological Spatial Pattern Analysis,MSPA)應用于生態網絡研究中,MSPA法從像元層面得到精確的景觀要素和景觀結構,有利于識別景觀連通性指數較高的區域,使生態源地和生態廊道的選取更具有科學性[9]。

鄭州是河南省的省會,國家十大中心城市之一,其快速的城市發展使生態景觀破碎化程度加劇[10],城區內綠地分布不均勻,多采用“見縫插綠”的方式來增加綠地面積,但生態效益不能達到預期標準[11]。本文以鄭州環城高速公路圍合區作為研究區域,采用MSPA法提取生態源地,基于GIS平臺構建城市綠地生態網絡并提出優化建議,以期為鄭州市國土空間規劃提供參考。

1 研究區概況

鄭州市地處河南省中北部、黃河下游,是國家重要的綜合交通樞紐。本文研究區域(34°38′-34°51′N,113°27′-113°50′E)為連霍高速公路、鄭州繞城高速公路和京港澳高速公路組成的鄭州環城高速公路圍合區,包括中原區、金水區、二七區和管城區,總面積約691.07 km2。該區域屬于北溫帶大陸性季風氣候,四季分明,年平均氣溫15.6℃,年平均降水量542.15 mm。地勢西南高、東北低,較為平坦。

2 數據來源與研究方法

2.1 數據來源及預處理

鄭州市2019年7月谷歌衛星遙感影像數據源于91衛圖;鄭州市中心城區用地規劃圖(2010—2020年)等專題數據源于鄭州市自然資源和規劃局網站(http://zrzyhghj.zhengzhou.gov.cn/)。將遙感影像圖導入ArcGIS 10.0軟件中,并根據研究區范圍裁剪影像數據,進行目視解譯得到研究區土地利用現狀數據。依據《城市綠地分類標準》(CJJ/T85-2017)及《城市用地分類及規劃建設用地標準》(GB50137-2011)將研究區分為城市綠地、水域、農田、其他建設用地、道路用地和其他用地(未利用土地和裸地)6類。為滿足研究數據的精度需要,最終獲得5 m×5 m的研究區柵格數據。

2.2 研究方法

2.2.1 基于MSPA方法的景觀要素提取

提取城市綠地作為前景,賦值為2;其余用地類型作為背景,賦值為1;缺失數據賦值為0。將研究區土地利用現狀數據重新分類,并運用GuidosToolbox軟件對其進行空間格局分析,得到核心區、邊緣區、橋接區、支線、孔隙、環道、孤島7類景觀[12],其中,核心區對維護景觀連通性具有重要的生態意義[13]。

2.2.2 景觀連通性評價

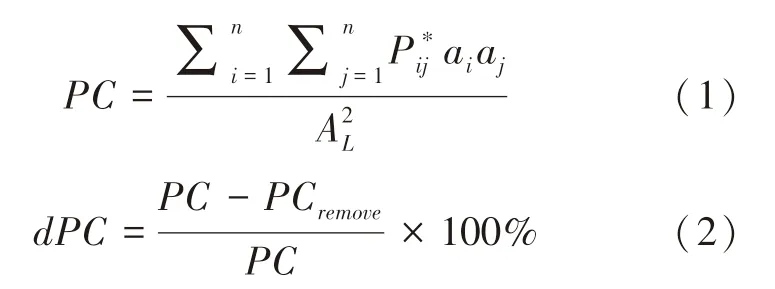

本文采用能綜合考慮物種遷移和擴散能力的可能連通性指數(Probability of Connectivity,PC)和斑塊重要性指數(delta values for Probability of Connectivity,dPC)對核心區斑塊連接關系進行定量評價[14]:

式(1)和式(2)中:n為斑塊總數;ai和aj為斑塊i和斑塊j的面積;AL為研究區總面積;為斑塊i與斑塊j間所有路徑上的最大潛在擴散概率[15];PCremove為去除某斑塊后的景觀連通性數值;dPC隨PC變化,用來評價斑塊對景觀連通性的重要程度[16]。

本文依據前人研究經驗,選取面積大于10 hm2的核心區斑塊作為數據源[17],運用Conefor 2.6軟件,分別計算500 m、1 000 m、1 500 m、2 000 m、2 500 m和3 000 m共6個距離閾值下斑塊重要性指數dLCP[18]、dIIC[19]、dPC的數值,選取在6個距離閾值下dPC值均排在前10的斑塊進行指數分析,分別為28、127、133、136和140號(根據斑塊面積大小進行編號,總共有155個斑塊),與圖1中的斑塊序號1~5分別對應,確定3個指數值變化趨勢最小的1 000 m作為研究區距離閾值,連通概率設置為0.5[20],進行景觀連接性分析,選擇dPC≥1的斑塊作為研究區的生態源地。

圖1 核心區斑塊重要性指數隨距離閾值變化情況

2.2.3 生態網絡構建

本文通過參考已有研究[21-22]和專家打分,參照物種遷移難度和植被覆蓋率因素,結合MSPA分析結果確定不同景觀類型的阻力值,將作為生態源地的綠地阻力值賦值為1,其余綠地賦值為20,農田、水域、其他用地、道路、其他建設用地分別賦值為100、200、600、800、1000,并基于ArcGIS平臺生成研究區景觀阻力面(圖2)。

圖2 研究區景觀阻力面

本文運用最小費用距離模型(Least-cost distance model),將已獲得的景觀阻力面和生態源地導入Linkage Mapper中,模擬創建最小成本路徑[23-24],構建研究區綠地生態網絡。

2.2.4 基于電路理論的生態夾點識別和中心性分析

“夾點”與景觀生態學理論中的“踏腳石”類似[25]。本文運用Linkage Mapper中的Pinchpoint Mapper模塊,選擇“All-to-one”模式進行運算。由于廊道寬度對夾點位置影響較小且對整體景觀連通性沒有影響[26],本文將廊道在成本加權距離下的“寬度”設為20000,提取電流密度較高的區域;然后再運用Centrality Mapper計算每一個生態源地和最小成本路徑的電流量之和,生成中心性得分,根據分值大小確定生態源地和最小成本路徑在保持網絡體系連通性方面的重要程度[27-28]。

3 結果與分析

3.1 生態源地提取

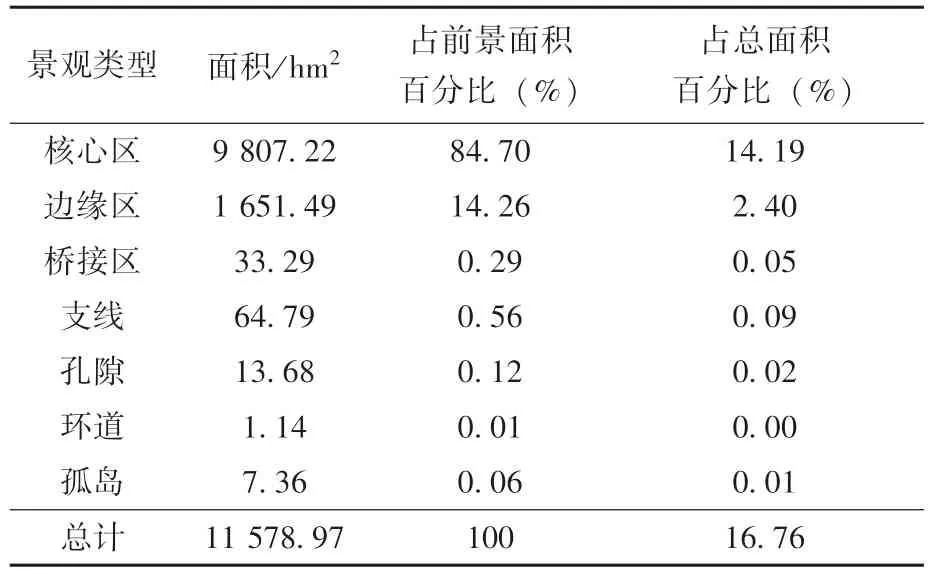

由MSPA分析結果(表1、圖3)可知:核心區面積為9 807.22 hm2,占研究區景觀總面積的14.19%,占前景面積的84.70%;大型核心區斑塊主要分布在東北部和西南部,西北部和東南部多為狹長的帶狀斑塊,中部區域小面積核心區斑塊零散分布;從整體上看,核心區占研究區總面積比重小且破碎化程度較高。邊緣區是核心區與外部背景的過渡帶,面積為1 651.49 hm2,占前景面積的14.26%,說明核心區斑塊具有良好的邊緣效應。橋接區是連接核心區的帶狀用地,相當于生態網絡中的廊道,僅占前景面積的0.29%,表明斑塊間的連接性較差。

表1 前景類型統計

圖3 MSPA景觀分類

通過景觀連通性分析,提取景觀連接度較高的生態源地共37個(圖4、表2),總面積為3 348.33 hm2,主要為分布在東北部的鄭州龍湖公園、龍子湖公園、鄭州國家森林公園、西運河足球公園等依河濱建設的公園綠地,以及西南部的鄭州樹木園、葡萄園、櫻桃園等區域綠地。其中,龍湖濕地公園和鄭州樹木園的dPC值較高于其他綠地斑塊,表明這兩地生態環境良好。中原區和管城區內生態源地較少,且研究區中部生態源地缺失,景觀連通性較差,在一定程度上削弱了區域綠地生態網絡的穩定性和完整性。

表2 生態源地景觀連通性指數統計

圖4 研究區綠地生態網絡

3.2 綠地生態網絡構建

運用最小費用距離模型構建綠地生態網絡,模擬得到研究區生態廊道共58條,結果如圖4所示。廊道總長度為165.29 km,最長為22.98 km,位于31號南水北調生態公園與17號蝶湖公園之間。研究區生態廊道景觀組成多為南水北調河、東風渠、金水河、七里河等濱河帶狀綠地,能夠為景觀生態流的傳輸提供良好的環境條件;道路綠地、城市公園和防護綠地占比較少;水域更少;農田用地最少。廊道在西南和東北部較為密集,但部分廊道較為曲折,不利于物質和能量流通,西北、中部和東南地區廊道較長易發生斷裂。

依據中心性分析判斷生態源地和廊道的重要性,利用自然間斷點分級法將中心性得分分為4級(圖5):19、14、1、2、12、8號生態源地的中心性得分較高,且分值依次上升,對整體生態網絡連通性貢獻度較大,分別為鄭州市西流湖公園、西運河足球公園、鄭州國家森林公園及鄭州龍湖公園、鄭州樹木園、南水北調河旁綠地、賈魯河公園,應加強對這些生態源地的保護。19和8、8和12、12和31、1和14號生態源地間的廊道中心性分值較高,并且和生境良好的生態源地相連接,是生物進行物質和能量交換的重要通道,其景觀構成為南水北調河濱河綠地和龍子湖,應對其進行重點保護。研究區東西和南北的連接主要依靠18號東風渠濱河公園和19號源地、36號鄭州之林和12號源地、20號金沙湖高爾夫官邸和29號熊耳河濱河綠地之間的廊道,3條生態廊道均過長且無可供生物停歇的棲息地斑塊,可增設生態源地,完善研究區整體綠地生態網絡結構。

圖5 中心性分析示意

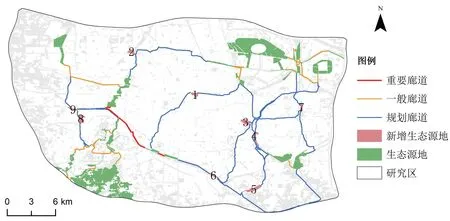

3.3 研究區綠地生態網絡優化

3.3.1 新增生態源地

本研究基于MSPA和景觀連通性分析結果,選擇面積大于10 hm2且0.1<dPC<1的核心區綠地斑塊作為新添加的生態源地(圖6)。研究區中部處于城市建設的中心地帶,綠地斑塊數量少且連通性較差,本文提取出1個綠地斑塊(1號鄭州市人民公園)作為中部區域的生態源地,補充生態空白區。北部、東部和南部的4條生態廊道是研究區綠地生態網絡的重要組成部分,為增強廊道的生態效益,保護區域景觀的連通性,增加5個生態源地,分別為2號綠谷公園、3號鄭州市世紀公園、4號濱河公園和尚崗楊遺址公園、5號七里河河濱市政公園、6號南水北調河旁綠地。為提高研究區東部和西部網絡的南北連通性,增加3個生態源地,以優化研究區綠地生態網絡結構。將9個補充生態源地與原有生態源地利用LCP模型進行運算,得到新增規劃廊道20條。

圖6 綠地生態網絡規劃示意

3.3.2 建設腳踏石

腳踏石能夠提高生物在遷徙過程中的存活率[18],對提高城市綠地生態網絡連通性和完整性具有重要的生態意義。本文共選出19個踏腳石(圖7),其中12個分布于研究區河流(南水北調河、七里河為主)和水庫(尖崗水庫)附近,且周圍已建有綠地,應加強對水域和綠地的生態保護,完善綠地植物群落組成和結構,提高綠地生境質量;7個位于城市道路附近,可完善道路綠地建設或增設街頭綠地,增加區域內綠色活動空間,提高城市生態服務功能。

圖7 腳踏石識別

3.3.3 修復綠地生態網絡斷裂點

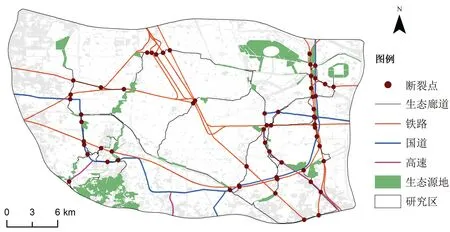

道路分割綠地斑塊,造成綠地景觀破碎化,影響生態斑塊間的連接性、空間的連續性和區域間的物質能量交流[27],進而影響景觀生態功能。道路與潛在生態廊道的交匯處易發生斷裂,形成廊道斷裂點,本文將完善后的研究區生態廊道數據和道路矢量數據疊加,生成斷裂點共60個,其中,與國道的交叉點共17個,與鐵路的交叉點共37個,與高速公路的交叉點共6個(圖8)。在城市后期規劃建設中,可通過修建地下通行道、天橋、林蔭道等措施修復生態斷裂點,促進綠地生態系統的自我完善。

圖8 生態斷裂點分布

4 結論與討論

4.1 結論

生態源地主要為分布在金水區北部依河濱建設的公園綠地和二七區南部以自然資源為主的區域綠地,中原區和管城區內生態源地較少,城市中部存在大面積的生態源地空白區,對生物和生態過程的擴散形成較大阻力。城市內水系較為豐富,且河濱建設綠化帶有利于網絡連通,是組成研究區生態廊道的主要景觀類型,南水北調河是研究區內重要的結構性廊道,連接研究區東部和西部的生態源地。

總體來說,研究區東北和西南部的景觀連接性較好,西北和東南方向的連接性較差。中部廊道過長,易發生斷裂,受城市建設影響,部分生態源地之間難以構建生態廊道。通過新增生態源地、增設腳踏石斑塊、修復生態斷裂點等措施優化綠地生態網絡結構,使生態源地和潛在生態廊道基本覆蓋整個研究區域,有利于城市生態系統服務功能的發揮,促進城市可持續發展,為城市居民提供生態良好、宜居宜業的生活環境。

4.2 討論

城市綠地生態網絡處于自然生態與城市建設的交叉地帶,服務于城市生物和人類,有利于維護城市生物多樣性、優化城市生態景觀格局、為人類提供舒適的游憩環境[29]。基于MSPA和最小費用距離模型識別和優化綠地生態網絡,可為鄭州市綠地生態網絡的識別和優化提供方法參考,但仍具有不足。首先,MSPA方法對景觀的研究尺度比較敏感,不同的研究尺度可能會導致MSPA的分析結果不同,本研究考慮到研究區綠地生態斑塊的特點,選擇了5 m×5 m的柵格分辨率,在實際應用中,還需要根據研究區域的特點,對MSPA的尺度選擇做進一步的研究和探討。其次,在距離閾值的設定上,確定特定物種或目標物種后以擴散距離來設定距離閾值更具有針對性[30],但反映區域景觀連接度水平的適宜距離閾值有助于尋找景觀連接的薄弱環節,識別重要小型斑塊[31],本研究沒有根據研究區內的特定目標物種來進行設定,而是根據斑塊重要性指數篩選出研究區景觀連通性分析的最佳距離閾值,但適宜距離閾值與生態過程、景觀格局相互作用機制并不明確,還有待探討。另外,研究區綠地生態網絡構建中景觀阻力值的設定目前還沒有形成公認的標準,本研究在參考相關文獻的基礎上,根據土地利用/覆被類型確定阻力值,景觀阻力賦值相對簡單,如何進行科學合理的景觀阻力賦值還有待研究。