梅花鹿布魯氏菌病的凈化措施

陳 琦,田來明,李 男

長春市農業科學院,吉林長春 130111

布魯氏菌病是制約梅花鹿產業發展的主要人畜共患病,感染較為普遍,甚至存在垂直傳播的風險。該病由布魯氏菌(Brucella)引發,鹿發生本病多呈慢性經過,早期癥狀不明顯,隨病情發展,患病的梅花鹿食欲有所減退,體質明顯減弱,皮下淋巴結腫大,生長速度緩滯,被毛蓬松無光澤、精神遲鈍。鹿布魯氏菌病特征性臨床表現為母鹿發生流產、產出多為死胎,公鹿發生附睪炎和睪丸炎。

梅花鹿布魯氏菌病給畜牧業生產帶來的危害是十分嚴重的,因此采取科學的防疫措施迫在眉睫。近年來,采用嚴格的凈化技術,建立長效的凈化機制已經成為日后防控工作的要點。凈化技術主要是通過監測、檢測發現患病動物,通過淘汰這些動物逐步控制鹿場布病感染源和傳播途徑,使得該區域的梅花鹿不發生布魯氏菌病和無感染布魯氏菌病的狀態。該項技術對于梅花鹿產業發展意義深遠,前景廣闊。本文主要闡述了梅花鹿的布病凈化措施,為梅花鹿行業布病凈化提供參考與借鑒。

1 監測

疫病監測是防控梅花鹿布魯氏菌病的重要內容,監測過程中對梅花鹿整個過程進行記錄,對于掌握生長規律、把握健康情況具有重要的作用;監測最重要的一點就是可在第一時間發現梅花鹿布魯氏菌病,可根據監測記錄采取針對性的制定防疫措施,控制梅花鹿布魯氏菌病大規模傳播。

1.1 監測方法

監測主要方法有以下幾種:臨床監測主要采取定期監測的方式。通過監測可了解布魯氏菌病流行變化的趨勢、影響疫病發生、流行和分布的因素以及預期疫病未來的流行趨勢,進而提早制定防疫措施;病原學監測是根據疫病流行現狀,應用各種病原學檢測方法重點檢測布魯氏菌病病原體;血清學監測是對血清采取流行病學的調查方法,通過研究機體內特定病原血清抗體出現和分布的規律,以闡明所監測疫病在動物群體中的分布及其原因。

1.2 監測方案

在制定監測方案時一要明確監測的目的;二是對梅花鹿布魯氏菌病進行流行病學調查,調查有無疫病發生;三是明確采樣的時機、采樣的數量;四是根據監測的目的確定檢測的方法。

1.2.1 目標群監測

根據流行病學調查結果將已感染鹿群全部淘汰或撲殺;未感染的鹿群按照證明無疫公式(置信水平=95%,預期流行率=3%);隨機進行抽樣,繼續進行監測。

1.2.2 持續監測

達到布魯氏菌病凈化狀態或通過評估認證后,梅花鹿養殖場每半年開展1次維持性監測。

2 診斷

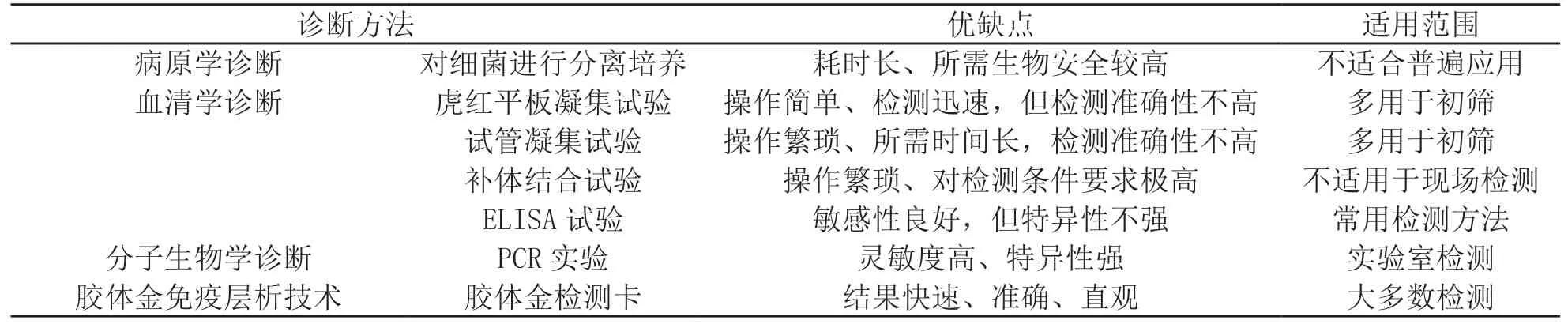

主要有以下幾種常見的檢測方法,分別為病原學診斷方法(布魯氏菌病原體分離鑒定)、血清學診斷方法(虎紅平板凝集、試管凝集、補體結合、ELISA等)、PCR分子生物學診斷以及膠體金免疫層析技術。各診斷方法優缺點及適用范圍見表1。

表1 診斷方法優缺點及適用范圍

布魯氏菌病原體分離鑒定方法是將組織樣品接種于培養基上,放于培養箱內進行培養,觀察菌落狀態,使用結晶紫進行染色,初步鑒定是否為布魯氏菌,進一步通過對CO2需求試驗、H2S試驗、氯化酶試驗、脲酶試驗等試驗判定是否為布魯氏菌。

虎紅平板凝集試驗是將被檢血清與抗原相混合,觀察混合后的結果,陽性(+)結果判定標準為肉眼觀察可見凝集現象;陰性(-)結果判定標準為無凝集現象且反應混合液呈粉紅色。

試管凝集試驗是將抗原稀釋后,加入不同稀釋度的被檢血清,觀察是否有凝集現象,陽性(+)結果判定標準為被檢血清出現“++”及以上凝集現象;陰性(-)結果判定標準為被檢血清出現“-”時現象;若被檢血清出現“+”凝集現象,則為疑似現象。

補體結合試驗是將滅能的被檢血清與抗原及補體混合使其反應,再加入溶血素及紅細胞,觀察是否出現溶血,陽性(+)結果判定標準為40%溶血;陰性(-)結果判定標準為100%溶血;若50%~90%溶血則為疑似現象。

ELISA試驗是參照說明書檢測被檢血清的OD值,陽性(+)結果判定標準為被檢血清的OD值≤臨界值;陰性(-)結果判定標準為被檢血清的OD值>臨界值。

PCR分子生物學診斷是使用凝膠電泳實驗觀察電泳圖上是否有相對應目標條帶出現,在電泳圖上出現所對應目標條帶則為陽性(+);在電泳圖上未出現所對應目標條帶則為陰性(-)。

膠體金免疫層析技術是將被檢血清滴入膠體金檢測卡中,陽性(+)結果判定標準為在檢測線位置出現特異性條帶;陰性(-)結果判定標準為在檢測線位置未能出現特異性條帶。

3 免疫

第一年使用布氏桿菌羊型5號弱毒凍干疫苗皮下注射,成年鹿和育成鹿按250億活菌數/每次/每頭皮下注射;哺乳期仔鹿30~40億活菌數/每次/每頭皮下注射。口服時每頭鹿每次400億活菌數飲用。

4 疫病的凈化

4.1 確定流行病區域

根據流行病學調查結果,劃分感染等級,按其陽性感染率分為低感染地區、中感染地區和高感染地區,確定流行病分布區域。

4.2 凈化模式

4.2.1 快速凈化模式,主要為檢測、淘汰、不免疫的模式。

4.2.2 免疫凈化模式,主要為免疫、監測、自然淘汰為主的模式。

4.2.3 快速控制防控模式,主要為檢測、淘汰、免疫為主的模式。

根據不同區域采取不同的凈化模式,低感染區域若經濟較好、疫情較輕,可采用快速凈化模式,若經濟狀況一般且陽性率較低,可采用免疫凈化模式。中感染地區和高感染地區若陽性率較高且近年來持續發病,采取快速控制防控模式。

4.3 凈化措施

4.3.1 采取嚴格的防疫體系。對梅花鹿生活的場所、用具要落實嚴格的消毒措施,定期地對梅花鹿進行布魯氏菌病的檢測,嚴格按規范免疫程序免疫接種,同時對抗體效價進行定期監測,若發現抗體效價低的情況下及時進行免疫接種。

4.3.2 落實嚴格的生物安全措施。無疫病的鹿場或種群應盡量保持“自繁自養”,若因擴大鹿群需要引進鹿只,則引進鹿時要從非疫區且是布魯氏菌病凈化場引進,引進時需要進行檢疫。引進后認真執行隔離觀察制度,隔離45 d,經2次檢測陰性后方能合群。根據生產實際情況,對鹿群進行定期監測,同時每年至少應進行2次集中檢測。

4.3.3 嚴格執行無害化處理制度。若發現陽性鹿只,將其全部淘汰或撲殺,同時將同群未被感染的鹿放入隔離點進行至少45 d的隔離觀察;定期消毒,隔離期滿后經檢測沒有陽性鹿后方可混群飼養,阻斷傳染源頭繼續傳播,防止梅花鹿布魯氏菌病的進一步擴散。

5 凈化效果的評估

凈化的效果主要是分為兩種,一種是無疫,一種是無感染。對鹿群實施連續監測、撲殺相結合的防控措施,確認該梅花鹿群體中連續2年未出現陽性病例且未發現布魯氏菌病抗體呈現陽性的梅花鹿,即認為達到布魯氏菌病凈化狀態。

6 結論

布魯氏菌病對于梅花鹿具有很強的危害性,甚至存在傳播給人類的風險,布病凈化技術通過定期監測、多種方法檢測、嚴格隔離、及時撲殺和無害化處理等措施,可以大概率消滅鹿布魯氏菌病的傳染源,及時切斷傳播途徑,逐步的使種群內個體實現不發病和無感染的狀態。該項技術可以有效的推進布病向凈化階段轉變,降低人畜共患病的發生概率,促進畜牧業高質量發展。