不唯GDP,誰是中國最具競爭力的城市?

凱風

以 GDP論英雄,正在成為過去式。

面對世界百年未有之大變局,大國競爭、地緣沖突、科技博弈日益白熱化,區域競爭早已從傳統的規模、體量之爭變成核心競爭力之爭。

誰是中國內地最具競爭力的城市?

專利密度:誰是中國創新之都?

衡量一個城市的競爭力,科技創新無疑是第一位的。

衡量科技創新的指標林林總總,但最直觀、最具可比性也最能衡量科研成效的,無疑是專利密度,即每萬人有效發明專利擁有量。

正因為專利密度如此重要,國家“十四五”規劃將之納入經濟社會發展主要指標,成為衡量各地經濟發展的重要指標之一。

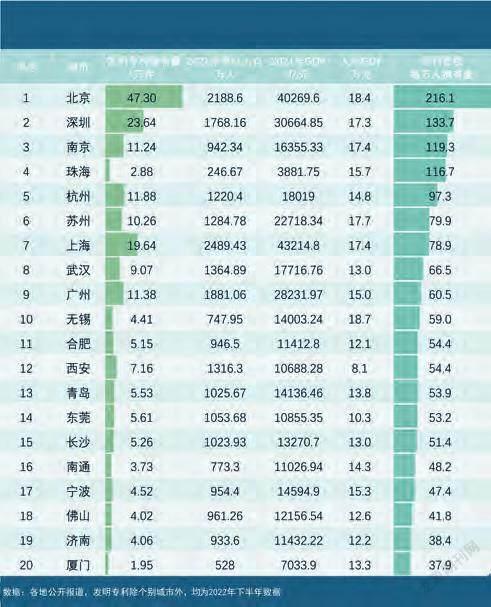

圖1是中國內地專利密度最高的20個城市。

其中,10強城市是:北京、深圳、南京、珠海、杭州、蘇州、上海、武漢、廣州、無錫。

2022年,全國平均專利密度約為29件,而位居前列的北京、深圳分別是全國的7.5倍、4.6倍,作為Top10“守門員”的無錫也達到全國的2倍,可見大城市的科技創新效應之強。

眾所周知,專利有三種:發明專利、實用新型專利、外觀專利。

其中,發明專利數量最少,但含金量最高,與專利質量、研發投入、企業競爭力、產業地位、城市競爭力呈現正相關關系。

凡是專利密度高的地方,要么雙一流大學、科研院所眾多,要么高新企業云集,抑或兩者兼而有之,凸顯了產業、高校、科研機構作為創新主力的發展格局。

北京和深圳是兩個不同的典型。北京的科技創新主要來自高校及科研機構,而深圳則以企業為主力。根據統計,深圳95%以上的發明專利都來自企業,而北京近40%來自企業及高校的貢獻。

這兩種截然不同的創新模式,決定了兩個城市不同的產業發展路徑。

企業密度:誰是中國創業之都?

專利密度指向的是科技創新能力,企業密度反映的則是市場活力。

這兩年,“穩市場主體”一直都是政策導向所在。市場活力來自于人,特別是來自于企業家,來自于企業家精神。

市場主體由企業、個體工商戶構成。目前,全國市場主體超過1.6億戶,其中企業突破5000萬戶,為市場主體中的佼佼者。

新冠疫情防控近三年后回歸乙類管理,拼經濟成為全民共識,數千萬家企業,正是搞經濟的主力。

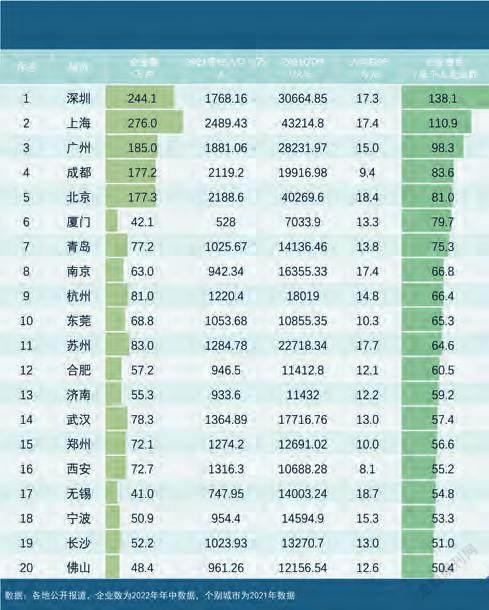

圖2是中國企業密度最高的20個城市。

以每千人企業數量來衡量,Top5城市分別是:深圳、上海、廣州、成都、北京。

Top5城市企業數量合計占了全國的1/5,Top20城市企業總量占全國比重更是高達40%。

不僅是廣義的企業總量,代表企業綜合實力的中國500強、世界500強、專精特新、單項冠軍、獨角獸等,幾乎高度集中在大城市。

這其中,企業密度最高的深圳,平均每7個人就有1個老板,可以說遍地都是企業,市場活力可見一斑。

這些企業,大如華為、騰訊、比亞迪等世界500強企業,小如寥寥數人的中小微企業,共同構筑起“大企業頂天立地,中小企業鋪天蓋地”的市場格局。

當然,沒有企業能永葆青春,有企業在新生,就有企業在消失,這是市場優勝劣汰的必然。

首科蓉智研究院數據顯示,2021年,廣州、成都、重慶、上海、深圳、西安新設市場主體均超過50萬戶,其中一半以上都是企業。

與此同時,在這些城市,每年也都有為數不少的企業注銷。但只要注冊與注銷比保持在高位,市場的新陳代謝現象就無須過度擔心。

研究表明,企業密度與經濟活動高度正相關。

根據商務部國際貿易經濟合作研究院信用研究所發布的報告,2019年至2022年上半年,市場主體活力指數與GDP相關系數為0.81,兩者變化趨勢高度趨同。

可見,企業密度越高的地方,市場活力就越強,而經濟增長動能也就越大。這些地方在大疫之后的拼經濟之戰中,也將搶得先機。

經濟密度:哪些城市地均GDP領跑?

“畝產論英雄”,正在展開新的經濟圖景。

這一發軔于10多年前浙江基層、在上海廣泛推廣的高質量發展模式,正在為越來越多的地區所效仿。

“畝”的概念與生活相距甚遠,我們以更為人知的地均GDP(單位平方公里GDP)來衡量哪些城市的經濟密度更高。

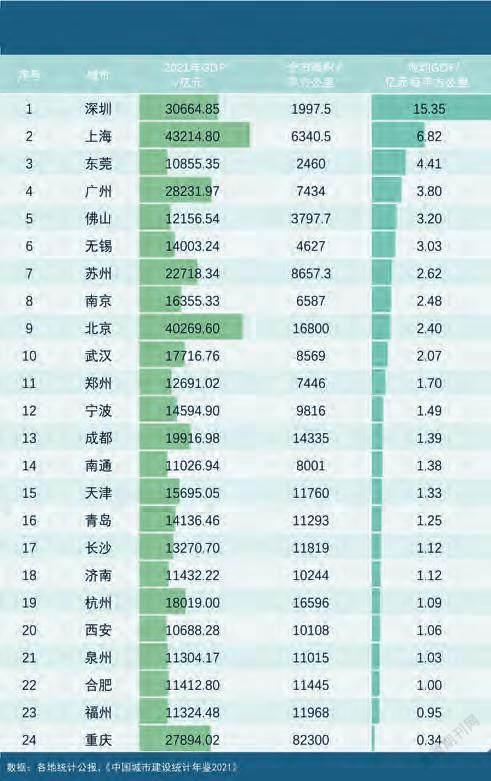

深圳遙遙領先,一個面積不到2000平方公里的城市,卻創下了3萬億元以上的GDP,地均GDP高達15.4億元。

雖然深圳在內地可謂獨孤求敗,但與紐約、倫敦、東京等世界級城市相比,仍有一定差距。

這些國際城市均以科技產業和高端服務業為代表,無論是地均GDP還是人均GDP,均位居全球第一梯隊。

深圳之后,上海、東莞、廣州、佛山、無錫、蘇州等位居前列(見圖3)。

這些地方的共同特點是,城鎮化率普遍突破80%,且先進制造業、高端服務業相對發達,無論是GDP總量,還是人均GDP,抑或地均GDP,全部位居前列。

以畝產而論,這些地方以更小的土地投入創造了更大的經濟價值,正是含金量的最佳體現。

當然,由于不同城市地理格局不同,加之中國城市更多是行政區劃的概念,由此導致城市面積存在一定高估。畢竟,有城市囊括了廣闊的農村地帶,還有城市內部充斥著山林湖海,以行政區劃面積來衡量地均GDP,必然存在一定失真。

不過,考慮到數據的可得性,地均GDP仍可視為“畝產論英雄”的重要參考指標。

不唯GDP,哪些地方競爭力最強?

哪些城市競爭力最為突出?

梳理各大城市的GDP與專利密度、企業密度、經濟密度之間的關系,不難發現其中的正相關性。

從三大榜單綜合拉力看,全方位表現突出的是深圳、上海、北京、廣州四大一線城市,而杭州、蘇州、武漢、南京等強二線城市在多個指標中同樣位居前列。

與之相比,一些借助城市擴張形成巨大經濟體量的中西部省會城市,在總量指標上后來居上,但在人均指標上仍與第一梯隊城市存在明顯差距。

同樣不難理解,北上廣深之所以能躋身一線城市,不僅是因為GDP總量位居前列,更因為科技創新、市場活力和GDP效益同樣十分突出。

值得一提的是,深圳雖然GDP總量不到京滬的八成,但多個指標都與京滬形成分庭抗禮之勢,這是對深圳作為國家創新型城市的重要佐證。

深圳之獨特,一方面在于企業尤其是民營企業,是整個城市競爭力的主要來源。與北上廣相比,深圳過于“年輕”,既沒有傳統名校,也沒有多少大型科研機構,幾乎所有的科技創新靠的都是企業。在深圳,有4個“90%”一直為人津津樂道:90%的高新科技成果在企業產生,90%的專利由企業研發,90%的高端人才在企業工作,90%的研發資金靠企業投入。

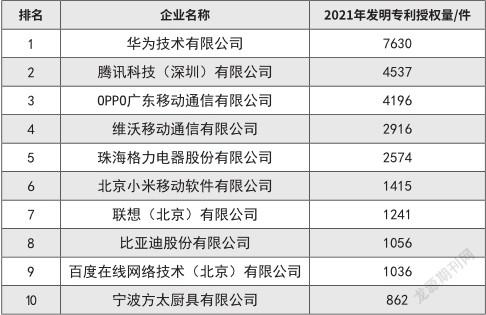

另一方面,大型科技企業在區域競爭乃至國際競爭中發揮著重要支撐作用。日前,由國家知識產權局知識產權發展研究中心發布的《中國民營企業發明專利授權量報告(2021)》,提供了新的例證。

根據榜單,華為、騰訊、OPPO、維沃(vivo)、格力、小米、聯想、比亞迪、百度、方太等企業躋身前十(見表1)。

這10家企業,6家來自廣東,而前五全部由廣東企業壟斷,其中深圳企業又霸榜Top2。

事實上,這些企業不僅國內專利穩居前列,在國際專利合作條約(PCT)申請中同樣表現突出。

根據世界知識產權組織(WIPO)公開的PCT國際專利申請數據,在Top50企業中,中國企業共有12家,而深圳一地就占了7家:華為、騰訊、平安、中興通訊、大疆、瑞聲聲學、華星光電。

就此不難理解,為何深圳在毗鄰香港的經濟特區紅利釋放完之后,還能再啟“二次創業”,不斷抬高在全國乃至全球的經濟位次。

創新雙雄

企業競爭力,是核心中的核心。

深圳,既是名副其實的高端制造中心,又是首屈一指的數字經濟城市。數字經濟與實體經濟的高度融合,為其帶來豐富的創新探索的可能。

在深圳乃至廣東,一眾民企科創天團正在崛起。

表1 中國民營企業發明專利授權量Top10(2021年)

華為無疑是硬科技的代表,連續5年PCT申請量全球第一。根據報告,華為的專利主要集中在信息與通信基礎設施、智能終端等領域,其中5G領域的專利是華為的重頭所在。

作為全球5G標準的重要制定者之一,華為一家企業在5G必要專利方面的持有量,比美國所有公司加在一起還要多,為我國在新一代信息技術中構建起強大的護城河。

華為的成就,顯然與其持續的研發投入密不可分。據統計,近10年華為累計投入研發資金超過8450億元。

騰訊則是數實融合的領跑者,以數字經濟帶動共享創新,助力實體經濟發展,是其主要探索方向。報告顯示,騰訊的專利集中在人工智能、云計算、區塊鏈、VR/AR等前沿領域,是全球數字科技的佼佼者。

據統計,騰訊在云計算、人工智能領域的專利申請公開數量雙雙位居全球第三,在區塊鏈領域的中國專利申請和授權均排名第一,在VR/AR全球發明專利排行榜位列第二。

不只是行業龍頭一枝獨秀,作為擁有世界最具競爭力的互聯網產業的中國,在這些前沿領域實力迅速提升。

值得一提的是,互聯網企業的創新與制造企業的創新,具有不同之處。

梳理不同行業的國際PCT專利不難發現,制造企業的專利,往往作為生產制造流程的一環而存在,解決的多是某一技術環節的難題,服務的更多是自身。

從宏觀層面來看,硬科技創新,更多在于打造科技護城河,讓整個產業鏈變得更加無懈可擊。

與制造企業不同,互聯網天然就是服務于其他行業的,從消費互聯網到產業互聯網,從“互聯網+”到產業數字化,無不如此。

互聯網的這一特性,帶來一個自然而然的結果:開放性。互聯網企業的創新成果,往往不只是服務于自身,而是通過共享創新,服務于整個產業鏈乃至幾乎所有制造產業。

且不說互聯網企業在傳統制造企業數字化轉型中發揮的作用,數字技術同樣可以重塑傳統生產流程,甚至帶來一些意想不到的改變。

一個廣為人知的例子是鄂爾多斯的無人礦卡。礦卡負責將煤從作業現場運輸出去,危險系數極高,歷來是安全問題重災區。近年,騰訊借助全真互聯技術,助力礦卡實現無人駕駛和遠程實時操控,讓危險的礦區變成了“無人區”。

另一個有點出人意料的例子是基于AI算法的助聽器,讓許多人聽見“天籟”。

長期以來,高端助聽器為國外所壟斷,價格高昂,超出絕大多數人的承受能力。面對這一問題,騰訊天籟實驗室借助通信場景識別技術,通過降噪、抑制嘯叫,以1/5乃至1/10的成本,將復雜場景下語音的清晰度和可懂度提升85%。

有意思的是,這一技術的突破,并非來自直接導向的長期科技攻關,而是騰訊會議的技術溢出效應。遠程會議,最大的技術難點在于場景識別、噪聲回音等問題,這與助聽器可謂不謀而合。依托于長期積累而形成的AI技術,就這樣從騰訊會議無縫移植到助聽器中。

在10多年前,很少有人能想到VR/AR技術竟然能與礦區相關聯,而用于網絡會議的技術竟然帶動助聽器的升級,這正是共享創新的魅力所在。

正如經濟學家樊綱所言,數字科技企業提供生產性服務,也是實體經濟的重要組成部分。

拼經濟,誰要勇挑重擔?

放眼未來,動輒兩位數的高速增長或將一去不復返,但這并不意味著大國經濟就此擱淺。

從高速增長到高質量增長是必由之路,從投資、外貿驅動轉向創新驅動也是大勢所趨,發揮各方面的積極能動性,無疑成了關鍵。

2022年12月6日召開的中央政治局會議指出,激發全社會干事創業活力,讓干部敢為、地方敢闖、企業敢干、群眾敢首創。隨后舉行的中央經濟工作會議進一步提出,支持平臺企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。

可見,無論是“企業敢干”,還是“大顯身手”,指向的都是大型企業敢闖敢試、銳意進取的創新精神。

其一,后疫情時代,奪回失去的三年,亟待大型企業發揮托底作用。

無論是穩就業,還是穩經濟,抑或通過創新助力其他產業發展,包括平臺企業在內的大型科技企業的角色至關重要。

其二,大國博弈如火如荼,國際競爭早已從最初的貿易戰,轉為更深層次的科技戰。

如果說貿易戰影響更多的只是外貿企業,那么科技戰勢必席卷到所有核心領域,大型科技企業必然首當其沖,誰都沒有置身事外的可能。

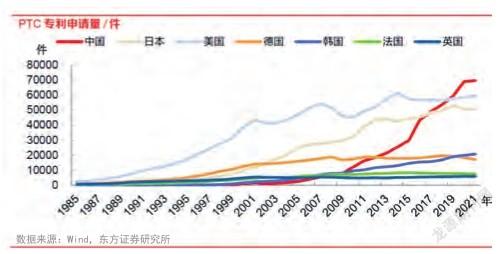

其三,中國早已晉級為世界制造第一大國,PCT專利申請量更是超越美國,連續三年位列世界第一(見圖4)。

不過,在這些方面,我們更多還是以規模取勝,論核心科技、論自主創新能力、論專利含金量,與發達國家仍有巨大差距。

所以,無論基于短期的經濟恢復的需要,還是高質量發展的未來,抑或出于長期的國際競爭的需要,科技企業都必須勇挑重擔。

總之,無論企業、城市還是國家競爭,最終都取決于科技實力、市場活力和創新動力。誰能做出更多突破,誰就能立于不敗之地。(本文來自微信公眾號國民經略)