先進材料新挑戰:記憶材料打印技術

蔣心怡,張 曌,李嘉寧,張春雨,李傳杰,劉章燕,潘 宇,劉青蔚,李亞江

(1.山東建筑大學 材料科學與工程學院,山東濟南 250100;2.山東中杰特種裝備股份有限公司,山東菏澤 274000)

0 前言

伴隨科學技術的發展,4D 打印技術應運而生,該概念由美國麻省理工Tibbits[1]提出;4D 打印技術將相關材料的微觀結構進行整合,并使其形狀和結構發生改變,有效控制產品的自動組裝,簡化生產制造過程,實現設計制造和裝配的一體化融合[2,3]。4D 打印技術的實現來源于仿生“智能材料”概念,鑒于4D 打印技術具有獨特的優越性,相關技術引起科研工作者極大關注[4-6]。

Tibbits 等人[1]提出4D 打印技術與工業建筑融合的可能,該技術的應用使得管道可根據實時變化的外部條件進行自主組裝及調整,降低管道鋪設的難度與成本。近年來,研究人員發現4D 打印可用于提高建筑氣候適應性,基于熱響應形狀記憶復合材料進行的建筑外觀設計使建筑形狀隨外界溫度的適時變化成為可能[7]。美國使用3D 打印技術創建具有自發性和順序形狀恢復能力的形狀記憶聚合物(SMP),表明SMP 組件具有分配熱力學特性分布的空間變化,可依據熱刺激按照預設的形變順序做出相應反應[8]。材料在打印完畢后憑借自身特殊性能可根據外界刺激進行自主變化,即在3D 的基礎上增添一個新的維度實現4D 打印。英國使用臺式3D 打印機通過逐層打印的方式制備零部件,試件浸入水中后從平面2D 轉變為立體3D 結構,并通過脫水過程恢復其原始形貌[9]。本文針對聚合物和復合材料等先進材料進行分析,對現階段4D 打印技術的研究及發展進行總結,綜合分析4D 打印技術在結構設計及應用領域的研究現狀。

1 4D 打印應用材料

1.1 復合材料

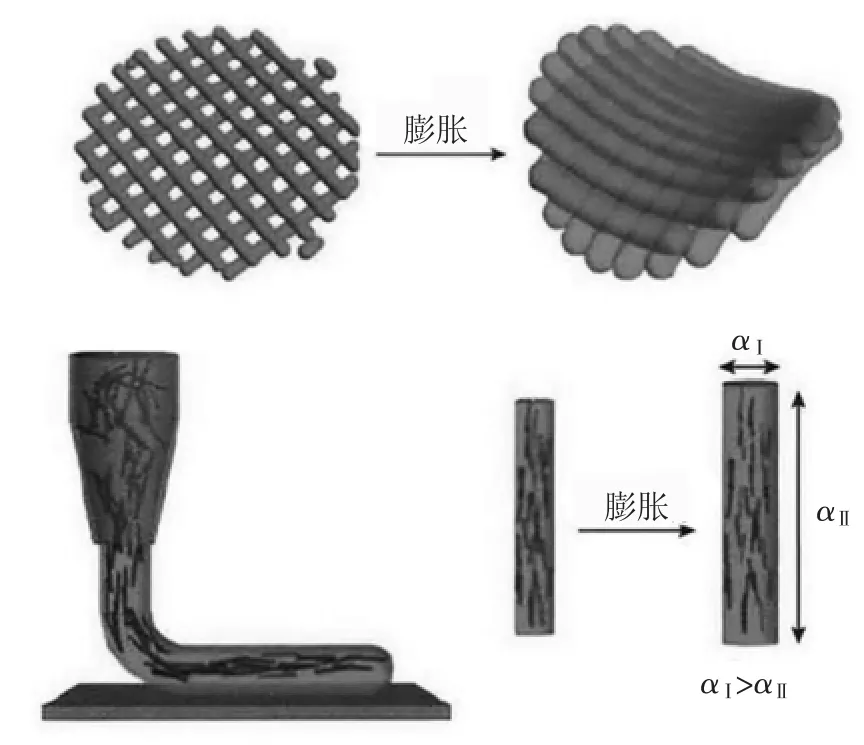

復合材料種類繁多、成分復雜,只有少部分可用于4D 打印技術。智能復合材料是一類能感知環境變化并自主執行相應指令的材料,同時具備傳感(熱、光、電等)、反饋、信息識別與積累、自診斷及修復、響應與調節等功能,是4D 打印的理想材料。纖維復合材料是4D 打印應用中的重要材料之一,具有短纖維和連續纖維兩種復合材料結構。哈佛大學Lewis 教授團隊以短纖維混合水凝膠為原材料,通過擠出剪切作用指定纖維取向,制造可控變形結構,見圖1 所示[10]。

圖1 短纖維水凝膠混合物打印與吸水膨脹的變形機理[10]

蘇黎世理工Studart 教授[11]以水凝膠為基體通過磁場控制短纖維分布方向,制造可控變形結構。實現纖維分布方向的控制可簡化4D 打印工藝,便于定量控制。連續纖維復合材料具有易控制取向的特點,通過嵌入連續纖維使復合材料產生可控變形;將纖維走向設計應用于4D 打印技術中利于變形設計,提高精度。研究人員運用4D 打印制備嵌入銀線/液晶高彈體的多層復合材料,實現電流加熱推動變形的結構,該方法使驅動變形一體化,為研究人員提供新的研究思路。

1.2 形狀記憶聚合物(SMP)

SMP 又稱形狀記憶高分子材料,因具有高應變恢復性、低成本、編程程序簡單及恢復過程可控等優點在4D 打印應用中占有重要地位,廣泛應用于航空航天結構組件[12]。根據刺激相應機制SMP可分為:熱致型、電致型、光致型、化學感應型等。根據記憶形狀數量可以分為:(1)具有一種穩定和臨時形狀的單向(或雙向)SMP;(2)有(n-1)種臨時形狀且有一種穩定形狀的多向(n 向)SMP;(3)能在臨時形狀之間進行可逆轉換的雙向SMP。

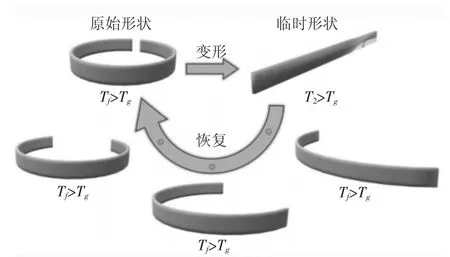

對于SMP 在4D 打印技術中的形態轉化機制,Wu 等[13]人給出了在數字光學處理條件下的過程(見圖2 所示):(1)用DLP 印刷圓形帶狀試樣,切一小縫隙(初始形狀);(2)將鋼帶浸入超過Tg(玻璃化轉變溫度K/℃)約20℃的熱水浴中(設定溫度為T1)5min,并施加外力得到直條;(3)將變形后的試樣在室溫(約25℃)下快速浸入冷水(溫度設定為T2)中固定后去除外力;(4)將其放回熱水浴后恢復初始形狀。

圖2 4D 打印過程中DLP 技術對SMP 折疊變形和恢復影響的示意圖[13]

2 4D 打印應用

2.1 仿生4D 打印

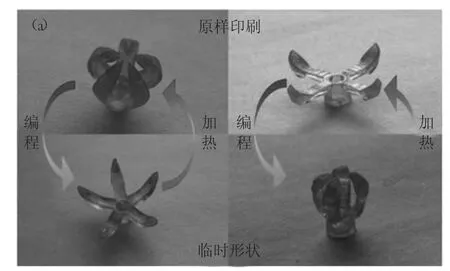

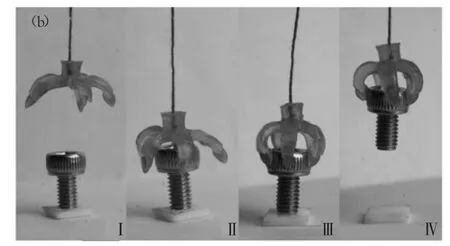

Ge 等[14]提出新4D 打印方式,創建了基于高分辨率投影微立體光刻,利用光固化甲基丙烯酸酯的共聚物網絡設計可表征熱力學行為的成分,實現可控形狀記憶行為,對復雜非線性、適時變化等行為進行高仿真計算的高分辨率(最大幾微米)多材料SMP 體系結構。在圖3[14]中,編程后打開/關閉一個已打印的閉合/打開抓爪,加熱時觸發抓取/釋放物體功能。圖4 為抓取物體延時圖像,加熱激活的多材料結構可用作藥物輸送系統中的微型夾具,結構及工藝簡明,可選取的加工材料種類豐富。仿生4D 打印,結構設計尤為重要。Goo 等[15]通過研究開發出一種有效的4D 打印方法,使用材料擠出型3D 打印機和無記憶功能的熱塑性聚合物實現打印,為單個熱塑性材料施加不同變形行為,編程打印路徑,在各向異性響應熱刺激下產生不同的熱變形,4D 打印通過引起局部彎曲變形實現自組裝功能。

圖3 從印刷結構到臨時形狀的形狀變化特征

圖4 用于舉升螺栓的逐步激活的智能夾具[14]

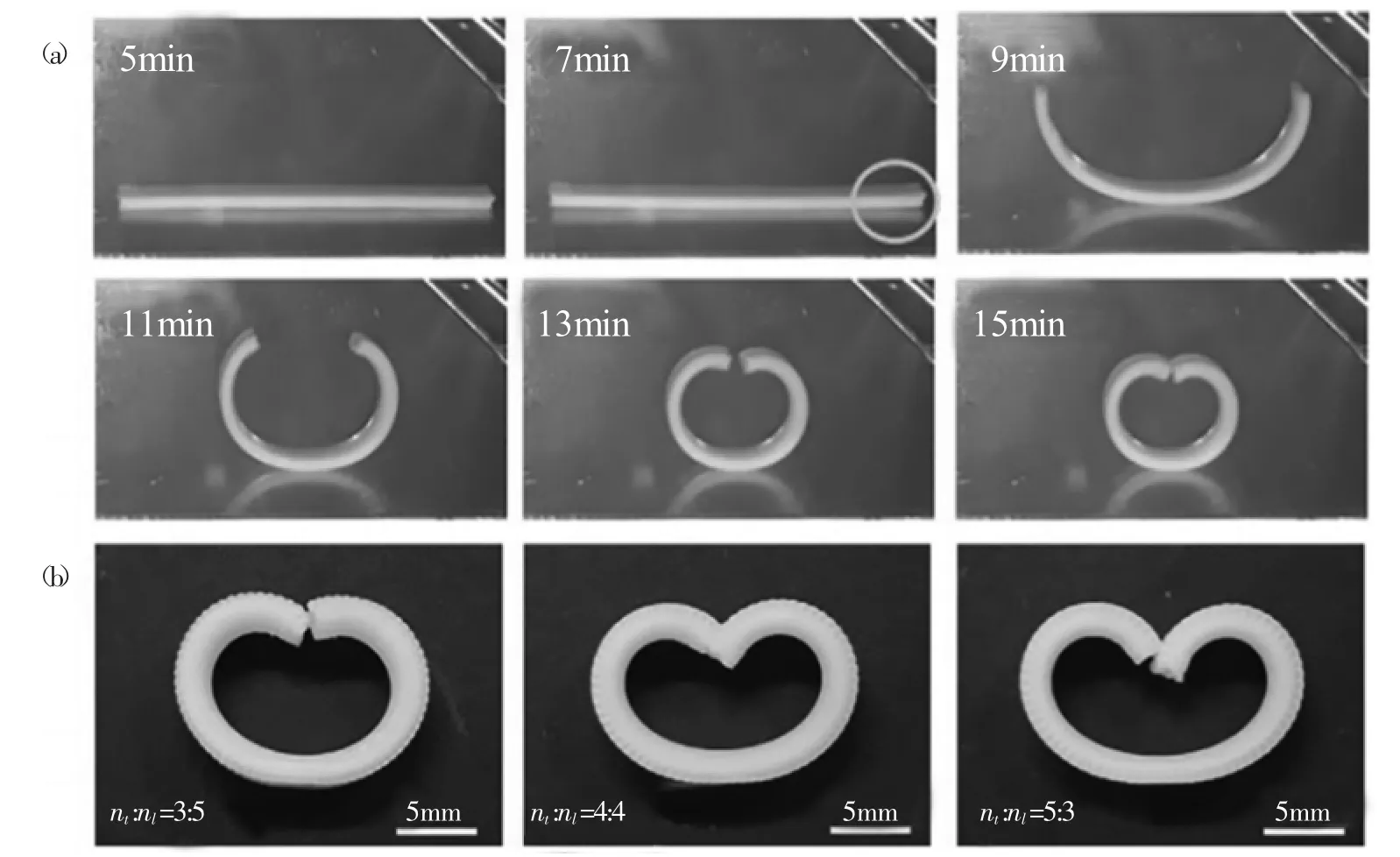

圖5[15]表明隨加熱時間增加產生的形狀變化,棒的一端在加熱7min 后克服自重產生變形,即下部區域長度增加(橫向印刷)和上部區域長度減小(縱向印刷)直至卷成橢圓形(見圖5a 所示),變形程度與加熱時間成正比。圖5b 顯示三種不同的縱橫比打印(3:5,4:4,5:3)獲得的矩形條進行15min 熱處理后的變形情況。

圖5 異類打印矩形條4D 打印

2.2 建筑領域

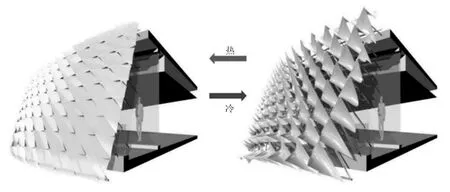

在建筑領域,4D 打印技術為建造橋梁、庇護所或任何類型裝置提供經濟、有效的解決方案,實現建筑自組裝甚至受損后的自行修復。近年來,人們對建筑環境動態氣候適應性的興趣日益濃厚,旨在實現響應式移動建筑形式的工程動態立面系統[16,17]。但這些立面通常結構及算法復雜,制造/組裝過程所需費用昂貴,此外,使用多機械連桿電磁電機會增加維護成本和能源消耗,運行產生的噪聲/振動影響室內居住舒適性[18,19]。光照強度較高時建筑整體溫度的升高將增加建筑體對能源的需求[20]。4D 打印自成型建筑外殼采用雙向形狀記憶復合材料(TWSMC),基于材料變形連續機制實現自響應形式變化,降低了立面系統的復雜性和能源消耗。

Fiorito 等人[21]、Kretzer[22]和Vazquez 等人[23]認為這種新材料解決了建筑的環境適應性及外觀設計的問題。一些建筑設計受到生物的適應化形態行為的啟發[24,25]。Yi 和Kim[26]進行了SMA 驅動適應性建筑皮膚性能改進研究,提出4D 打印TWSME 對適應性建筑皮膚的有效性,4D 打印技術的應用可減輕氣候對室內環境的擾動。圖6[7]表明建筑外殼氣候適應機制的設計概念:外部空氣溫度升高,面板向內扣合,扇葉間縫隙寬度縮小,減少日光射入使建筑體溫度降低,隨溫度下降外表面呈凹形,扇葉縫隙寬度增大,允許適當日光射入內部,實現建筑溫度自動調節。

圖6 建筑設計理念:4D 打印制造仿生自塑皮膚[7]

2.3 激光工程應用

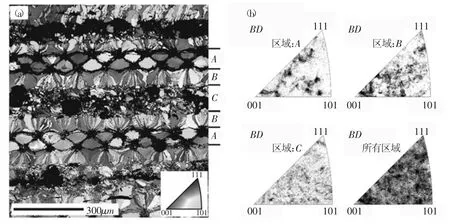

激光增材制造可生產復雜零部件并為合金材料的設計提供了巨大機會[27]。目前,應用范圍相對廣泛的形狀記憶合金是Ni-Ti 合金,因出色的形狀記憶效應和顯著的阻尼性能、抗腐蝕性、生物相容性和良好的力學性能等優點引起學者關注。Wang 等[28]交替使用兩組SLM 工藝參數生產層狀Ni-Ti SMA。樣品的轉變行為表明在冷卻過程中奧氏體在寬溫度范圍(130K)內逐漸轉變為馬氏體,在室溫下微觀結構由奧氏體和馬氏體組成,該樣品顯示出優異的阻尼性能和Elinvar 效應。圖7a[28]表明,隨著SLM 工藝參數的變化,固溶處理(1273K,2h)縮短所有樣品的轉化間隔,表明MTT變化可能是由Ni-Ti 比的改變引起,存在原因可能有:Ni 蒸發降低Ni-Ti 之間比值,O 通過吸附作用結合Ti 導致有效Ni-Ti 比增加,相對于兩個DSC 峰,結合兩組SLM參數生產的樣品觀察到寬正向轉化峰(見圖7b 所示),正向轉換從342 K(Ms)開始,終止于211 K(Mf),在冷卻過程中,奧氏體逐漸轉變為馬氏體,奧氏體/馬氏體層結構見EBSD 圖(圖7a)。

圖7a 中的黑色區域對應馬氏體相,因馬氏體板尺寸細小,EBSD 表征無法捕獲清晰的菊池圖案。其中獨特微觀結構由三個不同區域組成,區域A 具有粗大“類金剛石”晶粒,周圍材料具有較高的馬氏體轉變溫度(A 區的黑色區域)。區域B 中存在“河流花樣”的細長晶粒,區域C 中觀察到馬氏體區域由細奧氏體晶粒群分布組成。以反極坐標圖的形式表示不同區域相對于織構方向(BD)晶粒取向的統計分析,通過EBSD 像中的隨機顏色和反極圖確認,見圖7b 所示。

圖7 用不同的SLM參數通過選擇性激光熔化生產的NiTi 樣品

3 展望

隨著新材料、成形加工工藝、軟件和機器人的不斷發展和完善,4D 打印技術將成為重要的工業發展方向。其具備的靈活性和自主控制性和精密性等獨特性能可在一定程度上降低所制備產品的能源及材料消耗,并在保證功能要求的同時完成復雜的結構制造。從藝術設計角度出發4D 打印技術能很好滿足外形設計需求和實際產業需要。4D打印材料主要為智能材料,可分為形狀記憶聚合物、形狀記憶合金等,基于先進智能材料刺激響應性,4D 打印技術在3D 打印的基礎上增添了一個新的維度,有利于裝配制造一體化,有效提升工作效率并節約成本,實現加工過程智能化。目前該技術已用于仿生制造、建筑設計及激光加工等領域,理論研究相對較多,缺少更多實際的工程應用,將該技術大規模運用于產業化生產將是一項艱巨的任務,在未來該技術仍有較大的發展空間。