衛星通信“上機”孰優孰劣?

張書琛

高通入局

除了卷硬件配置和系統性能,手機還能有什么新賣點?這兩年芯片廠商和手機廠商給出了答案——衛星通信。

競逐這一領域的除了手機廠商蘋果、華為和太空技術公司SpaceX,近日又迎來了一位“新人”。高通在CES2023現場宣布將與衛星公司Iridium(銥衛星)合作,面向下一代安卓高端機型推出雙向衛星通信服務“SnapdragonSatellite”:只要搭載了第二代驍龍8處理器(Snapdragon 8 Gen 2)的手機終端,就能通過銥衛星提供的衛星網絡,實現在沒有地面信號的情況下通過短信與外界聯絡。

部分安卓頂配機型已經瞄準這一衛星通信服務功能。據中國香港媒體爆料,三星將在2月2日的發布會上正式推出新一代旗艦機型Galaxy S23系列,該系列的賣點之一就是使用了第二代驍龍8處理器,增加了衛星通信功能。

衛星通信是一種借助衛星作為中繼站轉發微波信號的通信方式,手機終端直接和衛星通信,衛星再與地面站通信,接入地面通信系統,以此實現通信目的,核心作用在于作為地面移動網絡的補充,面向一些偏遠山區或應急場景提供緊急聯系服務。

大眾化的衛星手機這兩年也不再是新鮮事。去年9月,蘋果在新發布的iPhone14上首次搭載了類似的衛星通信功能;幾乎同時,時隔兩年拿出Mate50的華為也在最新產品上搭載了該功能;特別能畫餅的SpaceX創始人埃隆·馬斯克去年也跟美國第二大運營商T-Mobile的負責人邁克·西弗特聯合對外宣布,將在2023年年底推出“手機直連衛星網絡”,T-Mobile的用戶屆時將有機會使用自己的手機直接連接SpaceX的Starlink(星鏈)二代衛星發送短信,此后還會逐步增加語音和數據服務,解決移動網絡無所不在的覆蓋問題。

理論優勢落地難

那么即將要落地的高通衛星通信服務相比于蘋果、華為等先行者有何優勢?

首先,高通衛星服務在功能和使用范圍上有所不同。

從公開信息上看,高通衛星通信服務原理上和蘋果的衛星救助服務類似。蘋果使用的是美國商業衛星運營公司全球星(GlobalStar)在軌的24顆衛星;高通的衛星網絡合作對象是銥衛星,其先后在低軌道上部署了66顆衛星組成的陣列,形如環繞地球的六個“衛星項鏈”,覆蓋全球各個地區并支持更低功耗的低時延連接。兩者使用的均為低軌道通信衛星。

與iPhone14只能發送預設好的求救信息、實時位置不同,由于衛星覆蓋密度更優,高通衛星服務允許用戶向任何人發送SOS定位消息和140個字節內的文字信息。

高通新品另一個技術亮點在于雙向性——不僅可以發送信息,也可以收到回復,這是其他高端手機芯片尚未做到的。

“Snapdragon Satellite提供從南極點到北極點的全球覆蓋,因此能夠支持雙向應急消息通信、SMS短信和其他消息應用。”高通發言人在發布會上表示,這意味著這項功能未來可能在非緊急情況下也可使用。

搭載北斗短報文芯片的Mate50雖然可以通過衛星發送文字和位置信息,但發送的每條信息尚不能超過39個漢字,且無法接收回復。主要原因在于,華為使用的是中、高軌定位衛星北斗的短報文功能。一般來說,軌道越高,衛星覆蓋面積越大,信號向地面傳輸時損耗也越大,因此需要更強的天線才能實現更豐富的功能。

還有一個優勢在于速度。在CES現場測試中,高通原型機大約3秒就能發送或者接收消息,而蘋果在北美空曠地方的衛星通信功能測試時間是15秒。

不過高通衛星服務應用在各家安卓手機上時,是否還能保持這種優勢還需要打個問號。

消費級手機之所以長期無法實現衛星通信,很大一部分原因在于硬件設計。如上所述,如果想要手機通過衛星實現語音、上網功能,不僅需要更長的天線,往往還要耗費時間搜尋、連線衛星,這一過程往往長達數分鐘。哪個手機廠商愿意犧牲用戶體驗為這種“雪中送炭”的功能調整設計?

另一個擺在所有參與者面前的問題則是衛星頻段分配。比如同樣應用“專用衛星頻段+終端增加衛星通信芯片”這一衛星通信方案的蘋果與華為,因為頻段重合導致的碎片化市場不僅給用戶帶來不便,也不利于衛星服務功能的推廣。

想要手機與衛星直連,需要頻段相同,但全球星和北斗短報文的接收頻段都是2.483GHz-2.494GHz,即“n53”頻段。而n53是區域性使用頻段,在中國領空上,全球星的衛星為了不互相干擾要停止向地面發送信號,因此iPhone14無法在國內支持衛星通信功能;反之,北斗短報文功能也很難在支持全球星的地區使用,華為的用戶也會受限。

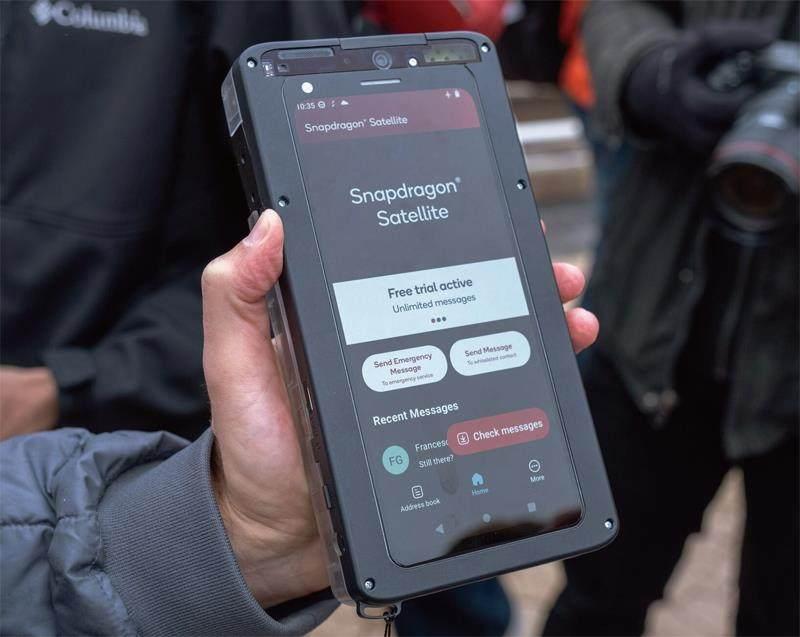

高通衛星服務原型機展示