尋源書法之外

——王珣《伯遠帖》賞析

□王一力

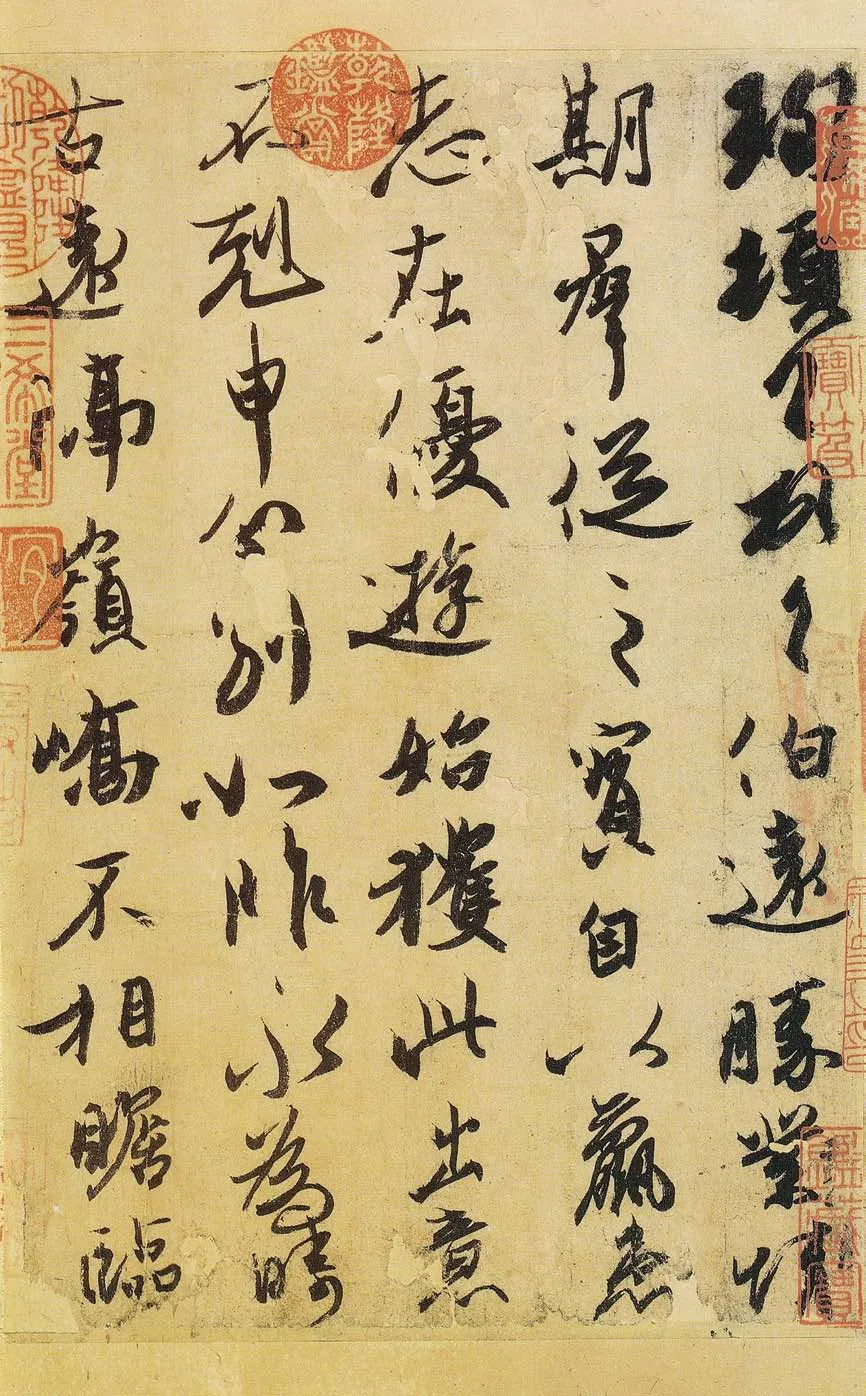

《伯遠帖》東晉·王珣 紙本 25.1cm×17.2cm 北京故宮博物院藏

王珣(349-400),字元琳,小字法護,瑯琊(今山東臨沂)人,東晉時期大臣、書法家,丞相王導之孫,中領軍王洽之子,“書圣”王羲之的侄子。他的《伯遠帖》是王氏家族存世的唯一真跡,一直被歷代書法家、收藏家、鑒賞家視為稀世瑰寶。此帖曾先后被北宋內府、明代董其昌等人收藏,為清代乾隆皇帝“三希堂法帖”之一。

《伯遠帖》共5行,47字。全文曰:“珣頓首頓首,伯遠勝業情期,群從之寶。自以羸患,志在優游。始獲此出,意不申。分別如昨,永為疇古。遠隔嶺嶠,不相瞻臨。”打開中國書法的歷史長卷,可以發現,書法的生命如此綿長,王珣的政治聲名早已隨風而去,卻憑借《伯遠帖》馳名千古。這是一件簡札,不過一些平常話語,但其書法藝術和文物歷史價值卻難以估量,被后世看作通向“神韻蕭散”的晉代書風之路徑。縱觀《伯遠帖》,雖然他的書寫處于日常、隨性的狀態,但自然沉著、流暢秀麗的風格撲面而來。而這些特征的來源,早已超越了書法本身,無疑只能從其豐富的經歷、厚重的修養以及獨特的傳承中探尋源頭。

自然沉著的書法特征,其基礎是對點畫的分寸把握。細察《伯遠帖》,其中的點法,多為側鋒出之,看似不經意,又恰到好處,如“伯”字之左豎點,含蓄之極,“之”“以”等字,變化清新,生動活潑,但并不夸張。王珣運筆,多為露鋒直入,以尖筆出之,而收筆又含而不露,如“群”字之豎、“獲”字之末筆,出筆皆含蓄。尤其是“永”字的所有筆畫都是尖入尖出,線條一波三折,流動飛揚,但又毫無輕飄之感。

此帖的可貴之處在于結體的匠心獨運,運用疏密的變化,采用開張的體勢,左右拉開,構建相背或相向的結體,并增加左右間的呼應關系,形成強烈對比,甚至將結體視為左、中、右三結構,左右為實,中間為虛,虛實一體。有些字有意以傾斜取勢,字的重心偏左,字體微向左傾,顯得險峻卻又平衡。《伯遠帖》的章法,沒有大起大落的奇特變化,但通篇得體而巧妙,絲毫沒有刻意的痕跡。上部松一些、字形稍大,下部緊一點、字形略小。除首行“頓首”二字上下連筆之外,其余字字獨立,但疏密、主從、收放等多方面的關系給人以生動活潑之感。

《伯遠帖》的用墨,充分體現了晉人的特征,其施墨相對均勻,墨色較潤,幾乎不見枯筆飛白。整體墨色偏淡,轉折處清晰可辨,映光細審,筆絲歷歷可睹。但帖中墨色也并非沒有變化,第一行“珣頓首”三個字由于用筆加重加力,給人以黑云壓境的厚重感,而第三、四行開頭,又相對纖細,逸出一股清氣,真趣在不經意間流溢。啟功曾贊美《伯遠帖》:“王帖惟余伯遠真,非摹是寫最精神。臨窗映日分明見,轉折毫芒墨若新。”

此帖用筆自然生動,一落筆便直奔高低起伏而去,猶如一支嘹亮奔放的進行曲,敲動我們的心靈。書家放筆直書,鋒棱轉側之間又各不相同,如“遠”“從”“游”等字的捺畫,起筆堅定,頓挫明顯,富有韻律;“從”字的折畫,筆勢奔放,充滿運動感;“期”字的月部,折角處上下錯動,折畫雖為偶然,但變化之意明顯。

如果書法不過分考究藝術功夫,更重現追尋“書法外”的“文人感想”,而不是“書法中”的格局技巧,書法的價值則亦不限于書法本身,因此滋養出更多的文人趣味。《伯遠帖》風格古逸,行筆秀麗,特別是筆畫少的字更是疏朗飄逸,具有“如升初日,如清風,如云,如霞,如煙,如幽林曲澗”的韻味。清董邦達云:“札中有‘志在優游’及‘遠隔嶺嶠’語,輒仿佛情景,作林下蕭散之致。”

有人說《伯遠帖》中的字,明顯是王羲之家族的。王珣行筆流暢,筆畫有力,結構嚴謹,與唐朝之后的筆法完全不同,結字用筆均可見王家的藝術風范。字體大小參差,疏密相間,呈現出縱橫之勢,表現出東晉世家大族的神韻和家學,是書法中的上乘之作。把《伯遠帖》與王羲之的書法相比較,從中可以尋覓到王羲之書法的一些氣息。我們看帖中的起筆,多順鋒直入,線條中間又多按筆,收筆則提按結合;筆畫轉折方正剛勁,停頓自然,較多地保留了楷書用筆的嚴謹性,體現了東晉行書走向成熟的豐富面貌。東晉以前的書法布局比較工整,尤其是縱向排列,行與行之間留白明顯,而王珣在章法布局上打破了常規,創造了一種新的、更加自由的格局。另外,從《伯遠帖》中不僅可以窺見書法藝術和文獻史料價值,還能反觀東晉時人的精神風貌。我們仿佛能感受到書者那與世無爭的心境,如莊子般逍遙世外,纖毫不介于心。