留一只眼睛看自己

王厚明

日本曾有二位久負盛名的劍手,一位叫宮本武藏,一位叫柳生壽郎。當初出茅廬的柳生遇見已是著名劍手的宮本時,發誓要成為偉大的劍手,便問老師:“假如我跟您學習,多少年可以成為偉大的劍手?”宮本答:“一輩子。”

柳生說:“我不能等那么久,您若肯教我,我愿下苦功夫,甚至當仆人都可以,要多久才能成功?”宮本說:“大概要十年。”

柳生急著再問:“如果我加倍努力要多久?”“也許要三十年。”宮本微笑著說。柳生心中奇怪,為什么愈努力,離成功的時間愈久?

宮本說:“你兩只眼睛都盯在第一流的劍手上,哪還有眼睛看看自己?第一流的劍手永遠保留一只眼睛看自己。”柳生聽后若有所悟,在宮本的教導下最終成了一流劍手。

無獨有偶。意大利畫家莫迪里阿尼所畫的肖像畫也有一個突出特點,就是許多成人只有一只眼睛。當別人問他是何用意時,畫家的回答耐人尋味:“這是因為我用一只眼睛觀察周圍的世界,用另一只眼睛審視自己。”

在中國,“吾日三省吾身”是重要的修身之道,要求人們重內省、常慎獨,“閉門常思己過,閑談莫論人非”,把目光常盯在自己的不足上。反對像一只手電筒那樣做人做事,只照他人不照自己,眼睛總是看他人的短和弱,習慣苛責于人,卻無視自己的虛與誤,如王陽明所言:“學須反己,若徒責人,只見得人不是,不見自己非。若能反己,方見自己有許多未盡處,奚暇責人?”

可見,留一只眼睛看自己,善于自我審視,是古今中外有所作為者的共識。如今,我們生活在一個壓力大、節奏快的時代,日復一日為事業、為生活、為名利奔忙,很少有人愿意停下來欣賞身邊的風景,更難得回頭審視來時的路。全然不顧自己的長與短,眼里只有不確定的未來,往往會偏離初心、失去自我、隨波逐流。

留一只眼睛看自己,是要看清真實的自己。看清自己,就可以明晰自己的底數和實力,正確認識事物,權衡利弊,制定符合實際、切合自己的目標和主張,做到有所為有所不為。《韓非子·喻老》中載,楚莊王欲伐越,莊子勸諫并問緣由。楚莊王回答:“政亂兵弱。”莊子說:“我雖能看到百步之外,卻看不到自己的睫毛。大王的軍隊被秦、晉打敗后,喪失土地數百里,這說明楚國軍隊薄弱;有人在境內作亂,官吏無能為力,這說明楚國政事混亂。您要去攻打越國,就如同眼睛看不見眼睫毛一樣。”楚莊王便打消了攻打越國的念頭。由此,韓非子說,“故知之難不在見人,在自見,故曰:‘自見之謂明。”他認為認識事物的困難,不在于能否看清別人,而在于能否看清自己,只有學會自我審視才是明智的。

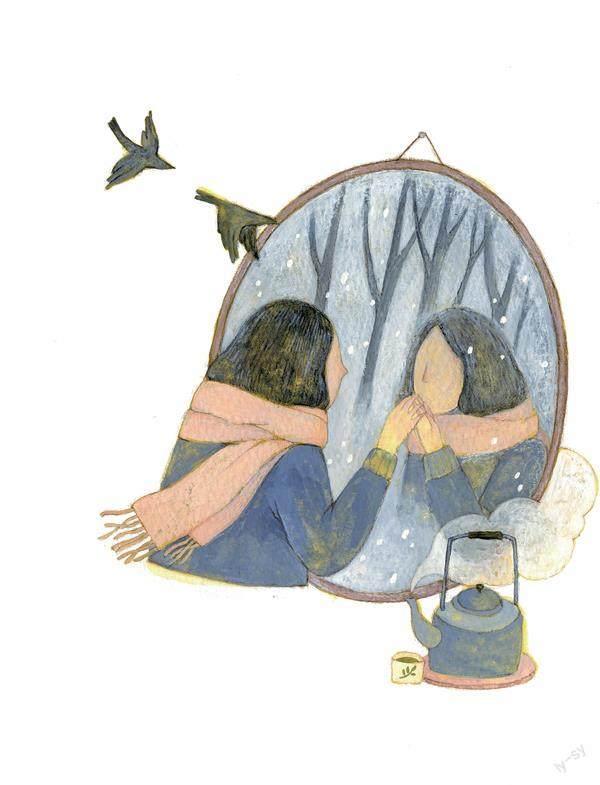

深知自己,也知世人(圖/視覺中國)

古人云:“自知者明,自勝者強。”曾國藩四十歲時在家書中曾這樣反省道:“兄昔年自負本領甚大,可屈可伸,可行可藏,又每見得人家不是。自從丁巳、戊午大悔大悟之后,乃知自己全無本領,凡事都見得人家有幾分是處。”正是他留一只眼睛看自己,時常自我檢視反省,才使他成為“晚清中興四大名臣”之一。留一只眼睛看自己,也是留一分真知和覺悟給自己,不會被一時的喝彩和掌聲迷惑,不會被內心的雜念和欲望誤導,只會更加清醒理智,謙遜謹慎,去偽存真,汲人所長,從而戰勝自己這個人生最大的敵人,讓自己走向成功和卓越。

留一只眼睛看自己,是發現點亮自己的明燈。盧梭的傳世經典《懺悔錄》中,開篇說道:“深知自己,也知世人。”一個深知自己又知世人的人,想必是很難迷路的。因為無論走了多遠,他們都不會迷失初心,始終記得自己的人生坐標在哪里。留一只眼睛給自己,自審不足并非讓自己陷于一無是處的自卑,而是在失意氣餒時,善于發現自己的閃光點,學會揚長避短,重拾走出陰影的信心。

留一只眼睛看自己,是自審而非自戀。如果自視甚高,目光總是停留在自己的優點而沾沾自喜,無視缺陷和不足,則容易走進另一個誤區。正如古希臘神話里面的美少年納西索斯,他竟然愛上了自己的水中倒影,難以自拔,最后溺水而死。因此,一個人一旦習慣妄自尊大、自以為是,兩只眼睛只看自己,必然陷于自矜則愚、自滿則敗的境地。

人生在世,每個人都追求有價值有意義的生活。古希臘先哲蘇格拉底說過這樣的話:“未經審視的生活是沒有價值的生活。”這也啟示我們,留一只眼睛看自己,自審自知是自立自強的價值所在。那些認真審視自己,時刻反省自己的人,才能不斷穿透靈魂,端正奮斗的初心,真正擁有求真務實、戰勝一切的智慧和力量。

編輯:薛華? icexue0321@163.com