水電站泄洪底孔水力學特性數值模擬

李 琨

(水利部新疆維吾爾自治區水利水電勘測設計研究院,新疆 烏魯木齊 830000)

0 引言

近年來,因洪水影響而造成水工建筑結構破壞的案例不斷涌現,通常在水工建筑上游修建泄洪建筑以排除多余洪水,對下游水利工程起到有效的保護作用。水利水電工程泄洪底孔是較為常見的泄洪水工建筑物,其主要包括有壓段、明流段及出口挑流鼻坎等部分,因技術和分析手段所限,目前所進行的泄洪底孔水力特性相關分析中,物理模型試驗方法應用較為廣泛,該方法費時費力,且無法獲取流場全域水力數據。隨著計算流體動力學的發展,數值模擬技術逐漸興起,并能有效輔助傳統模型試驗法以克服傳統分析方法的種種弊端。

當前理論界對泄洪底孔的研究較少,泄洪洞底孔作為重要的泄洪水工建筑物,其結構型式會因水文地質條件及泄洪要求的不同而不同,為此,必須進行泄洪底孔運行過程中水力學特性以及實際水流條件可能影響的分析,全面了解流場特性。

1 工程背景

某興建在新疆巴音郭楞蒙古自治州和靜縣境內的二級水電站工程,其站址與上游已建H 水電站相距1.0 km,與下游哈爾莫墩水電站、和靜縣及庫爾勒市距離分別為23.8 km、87.6 km 和128.7 km。根據可行性論證,該興建水電站采用中閘址方案,并按照Ⅳ等小(1)型建設,主要水工建筑物有首部樞紐、引水隧洞、調壓井、壓力管道、電站廠房。該水電站工程現有四孔泄洪閘分別設置于河道右岸主河槽處,泄洪閘設計單孔凈寬10.0 m,底板設計高程為1345 m,考慮到沖砂的便利,將臨近進水口處的底板高程降低為1344.6 m,閘段高8.1 m、寬48.7 m。閘孔孔口寬10.0 m、高8.1 m,每孔均設置弧形工作閘門和檢修閘門各1 道。

泄洪底孔壩段與表孔壩段右側為緊鄰關系,底孔按1 孔設計,而且底孔主要設置在總寬度17 m 的壩段內,由此所形成的泄洪底孔全段長47.8 m,均根據有壓孔口出流的相關要求設置,以保證其所具備的放水及施工期導流的功能作用能順利發揮。泄洪底孔進水口主要采用喇叭口型式設計,泄洪底孔進水口的頂部以及側墻處均按照橢圓形弧形曲線的型式設計。底板則為水平狀態,并在進口處增設一道平板事故閘門,出口處屬于壓坡段,為保證出口處作用的順利發揮,在此處增設一道弧形工作閘門,進出口處的閘門均通過液壓啟閉機啟閉。

2 數值模擬

2.1 紊流模型

k~ε方程因充分考慮到紊動能和耗散率的輸運過程,對復雜剪切紊流預測結果也較為合理[1],在當前水工建筑物水力學特性模擬方面應用也較為廣泛。為此,本研究主要采用標準紊流k~ε方程進行水電站泄洪底孔水力學特性數值模擬。

式中:ρ為流體密度,kg/m3;為水分子動力粘滯系數;k 為紊動能,J;ui為i 向速度分量,m/s;uj為j 向速度分量,m/s;ε為紊動能實際散失率,%;t 為時間,s;p 為壓力修正值,kPa;xi為坐標分量;ut為紊流粘性系數;σk為紊動能k 所對應的Prandtl 數,取1.0;σε為紊動能耗散率ε所實際對應的Prandtl 數,取1.3;C1ε、C2ε為常數,分別取1.44 和1.92;Gk為紊動能k 在速度梯度均值影響下的產生項。

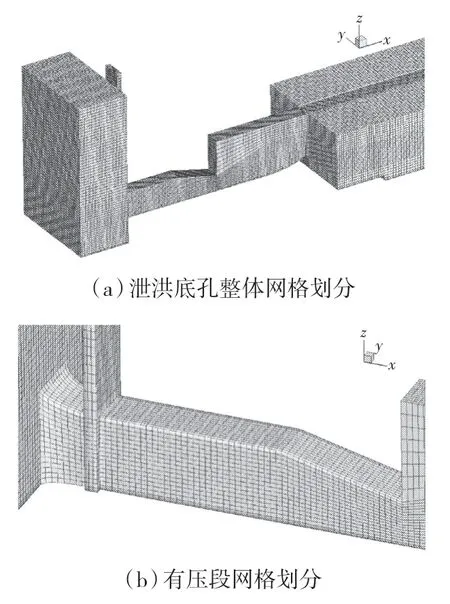

2.2 模型構建及網格劃分

將該水電站泄洪底孔結構簡化后創建計算區域坐標系,x軸向代表水流方向,以上游35.0 m~下游187.3 m 斷面為計算區域;y 軸向代表水流斷面方向,以0~46.0 m 為計算區域;z軸向代表水位高程方向,以1230.0 m~1294.0 m 為為計算區域。速度入口和壓力入口共同構成上游計算區域的左邊界,速度取0.45 m/s,壓強則選用標準大氣壓,壓強入口構成計算區域上邊界。計算模型內的泄洪底孔主要包括明渠段和有壓段兩個部分,應用ICEM-CFD 有限元分析軟劃分模型網格,并對泄洪底孔網格加密處理[2]。共劃分出30 萬個網格單元,28 萬個節點,具體劃分情況見圖1。

圖1 泄洪底孔網格劃分

以庫水位為界限,將模擬區域進口劃分為上、下兩個部分,并分別設置為壓力進口和速度進口(具體見圖2),其中速度v 主要根據庫區泄流量整體值Q 和進口斷面面積A 予以確定,即v =Q/A;出口則按照空氣壓力出口設置。紊動能k= 0.00375 v2,紊動能耗散率 ε= k1.5/ 0.4 H0,其中H0為初始尾水深(m)。考慮到上下游水庫、閘槽通氣孔均直接接觸明流泄槽自由水面和大氣,故應按照空氣壓力進口邊界設置,且總壓力為標準大氣壓。泄洪底孔側壁面與底面均按固體無滑移邊界設置,越臨近壁面則雷諾數越小,分子粘性影響程度也越顯著[3]。

圖2 計算區域進口劃分情況

3 結果及分析

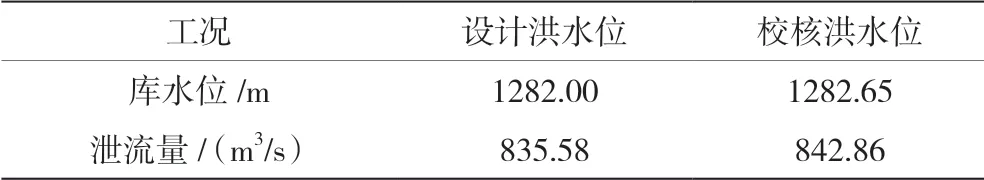

通過FLUENT 軟件,分別進行設計洪水位、校核洪水位兩個工況下該水電站泄洪閘門全開時泄洪底孔實際運行情況的數值模擬和結果分析,所設定的收斂控制條件為進出口流量差≤2%。根據數值模擬所得到的兩個不同工況下泄洪底孔水力學參數取值具體見表1。

表1 設計洪水位和校核洪水位工況參數

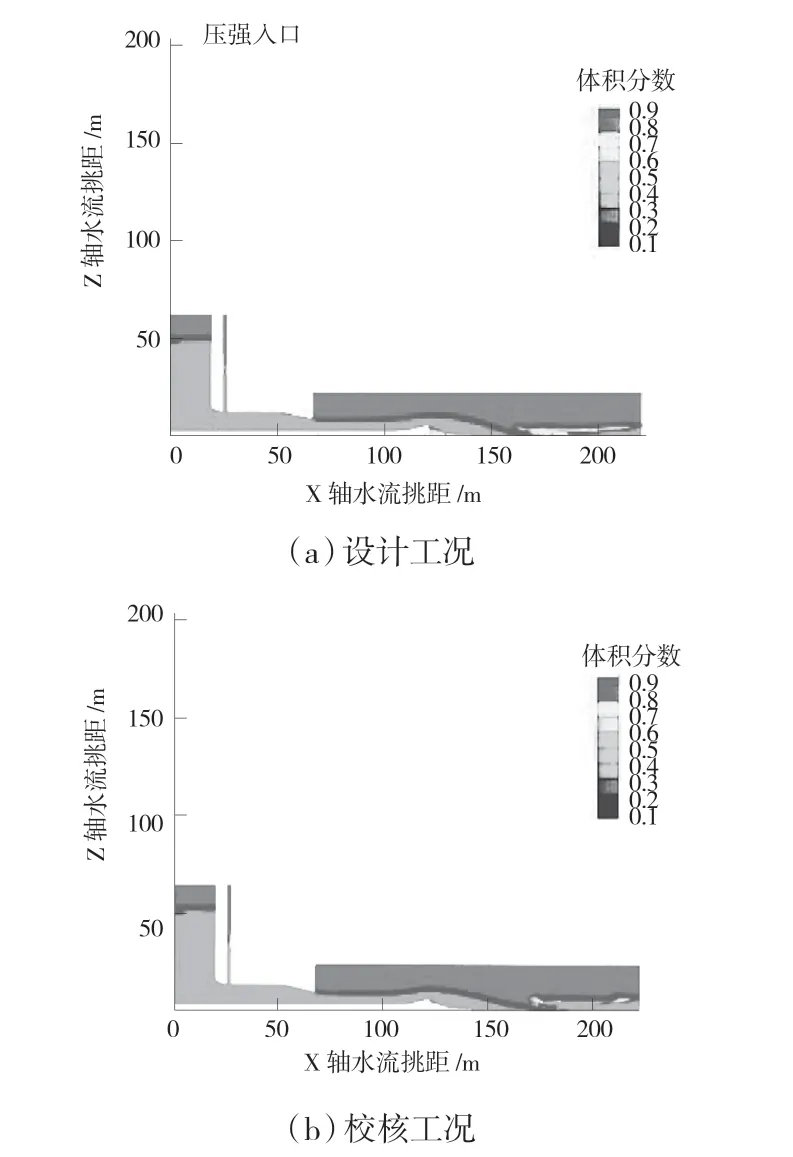

3.1 水面線及水流流態

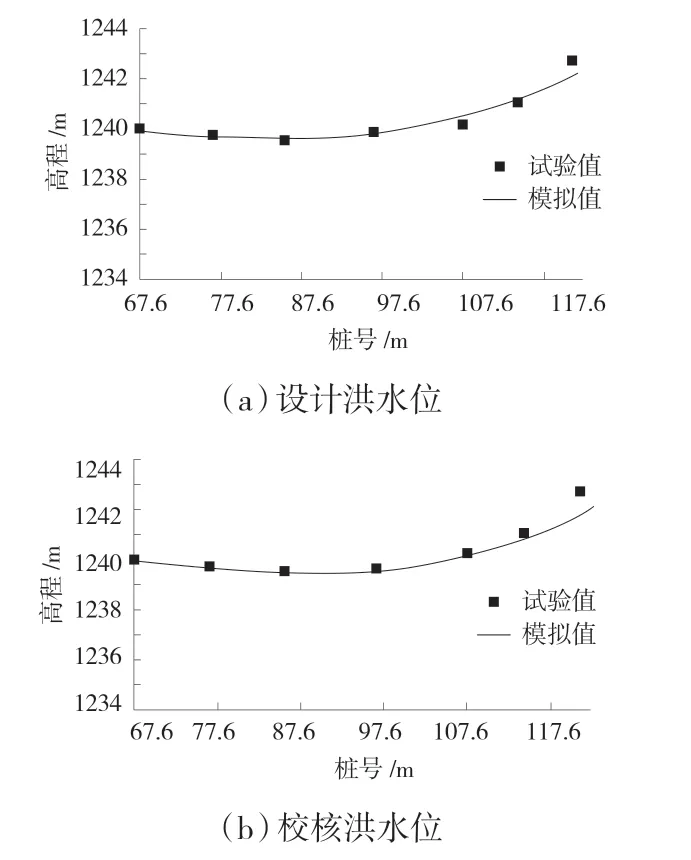

通過數值模擬可以將水面線簡化為水-氣二相界面,二相云圖見圖3,分析后所給出的水面線結果主要為體積分數形式。在設計工況以及校核工況下,比較該水電站泄洪底孔中線沿程水面線模型試驗結果和數值模擬結果,具體見圖4。以該水電站泄洪底孔喇叭口入口為起點,直到壓坡段出口,這一段屬于有壓段,故在圖中只顯示出了明流泄槽段所對應的水面線。在樁號67.6 m~117.6 m 段共設置7 個測點,在兩種不同工況下,各測點水深計算結果和實際結果的平均誤差分別位3.7%和2.45%,誤差值均未超出《溢洪道設計規范》(SL 253-2018)要求,表明在兩種工況下擬合效果良好。

圖3 泄洪底孔水氣交界面圖

圖4 沿程水面高程模型試驗結果和數值模擬結果的比較

3.2 底板壓力

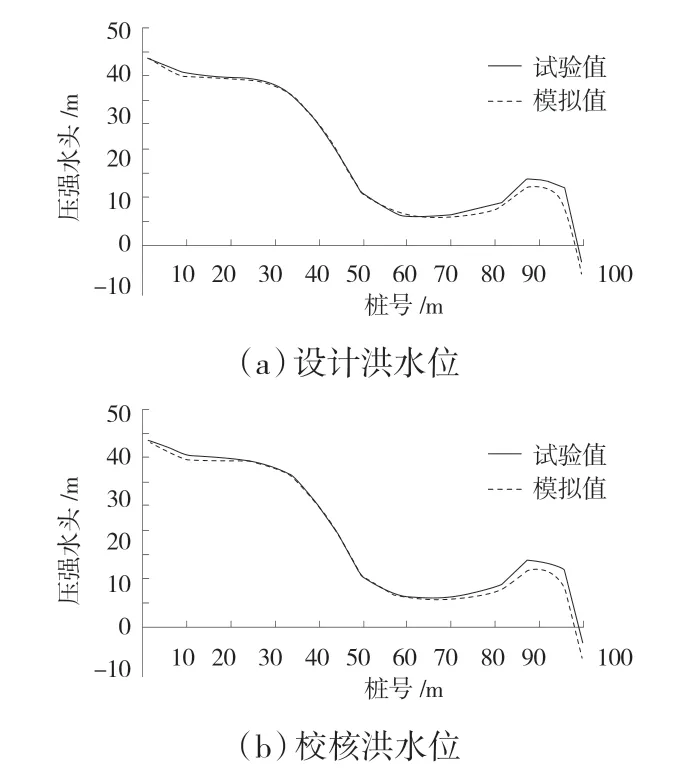

從水電站泄洪底孔縱剖面底板壓強分布情況模型試驗結果和數值模擬結果的整體對比情況來看(圖5),兩者結果吻合程度高,但仔細觀察發現,在設計洪水位工況下,壓強水頭計算結果和實測結果的最大偏差出現在95.4 m 斷面處,計算結果和實測結果分別為5.68 m 和6.79 m;而校核洪水位工況下,兩者結果的最大偏差出現在73.4 m 斷面處,計算結果和實測結果分別為9.69 m 和12.10 m。通過分析原因可知,物理試驗模型實測壓強值取某點壓強,而數值模擬時的壓強值為斷面壓強均值,這也是造成不同工況下壓強水頭試驗結果和模擬結果偏差的主要原因。

圖5 縱剖面底板壓強分布模型試驗結果和數值模擬結果的比較

根據對設計工況和校核工況下該水電站泄洪底孔壓力等值線的分析得出以下結論:兩種不同工況下,其底孔壓力等值線具有相同的分布規律,且有壓段進口壓力大,出口壓力小;明流段反弧區壓力增大趨勢明顯。挑流鼻坎坎頂處負壓最大達到-43.1 kPa,形成其較大負壓的主要原因在于水流與坎頂平臺脫離的同時形成空腔。

3.3 沿程流速分布

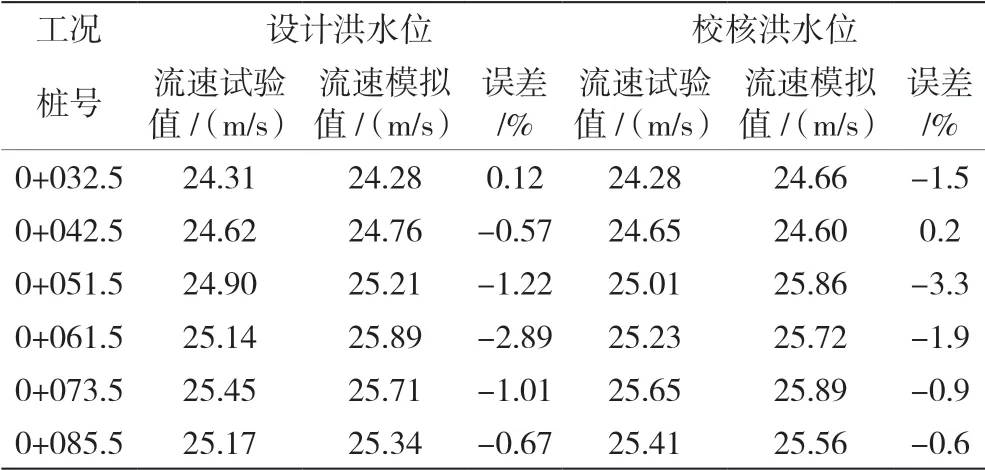

在該水電站泄洪底孔明流泄槽段選擇7 個斷面進行沿程流速測量,測點樁號及測量結果具體見表2。通過分析設計洪水位和校核洪水位工況下沿程流速值測量結果可知,兩種工況下,流速試驗值和流速模擬值的誤差均較小,且試驗結果和模擬結果在變動趨勢上擬合較好,能體現出該水電站泄洪底孔流速沿程變動趨勢規律。

表2 沿程流速測量結果

4 結論

通過對新疆某水電站泄洪底孔水力特性物理模型試驗結果和數值模擬結果進行比較發現,兩者擬合效果良好,在泄洪水工建筑物水力特性分析中數值模擬方法切實可行。該水電站泄洪底孔在設計洪水位和校核洪水位兩種工況下均存在負壓,且最大負壓大值-43.1 kPa 主要出現在挑流鼻坎頂端,應加強該泄洪底孔體型的優化設計,具體可以將其明流泄槽出口型式調整為窄縫挑坎型,并輔之以單側收縮窄縫消能工。本研究分析結果也表明,在處理復雜水力學問題方面廣泛應用的水工模型耗時長,且很難獲得流場全域水力數據,數值模擬建模簡便易行,更能調整和優化工況及水工建筑物結構型式,模擬過程及計算結果詳盡,在水力學特征分析及數值模擬方面,應將兩種方法有機結合,以提高模擬分析結果精度。