托克遜WSTG水庫導流洞水工模型試驗優化設計研究

曹 凱

(吐魯番市清源水利水電勘測設計院有限公司,新疆 吐魯番 838000)

1 概述

托克遜WSTG 水庫任務主要以農業灌溉和工業供水為主,是一座具有綜合效益的樞紐工程。水庫總庫容1440/1130 萬m3,控制灌溉面積2.58 萬畝,承擔下游工業供水。導流洞位于大壩右岸,施工期兼作施工導流洞,運行期有沖沙、放空水庫之功能,由檢修閘、有壓隧洞段、工作閘井、無壓隧洞段和出口消能段組成,總長561.9 m,進口底板高程850.00 m,有壓隧洞斷面形式采用3 m×3.5 m 城門洞型,縱坡i=8.26%,無壓隧洞斷面形式采用3 m×4.0 m 城門洞型縱坡i=3.76%[1]。

WSTG 河流懸移質泥沙年內分配極不均勻:5月~9月是降雨洪水多發季節,河流含沙量大,10月~次年4月河水清澈。壩址的懸移質年輸沙量為6.68 萬t,推移質年輸沙量為1.67 萬t。導流洞在運行期存在高流速,高水頭等問題,為了驗證導流洞設計的合理性和安全性和對出口消能建筑物的優化,進行水工模型試驗。

2 水工模型試的驗目的

WSTG 水庫正常蓄水位為905 m,校核洪水位為906.89 m。導流洞進口高程為850.00 m,總長561.9 m,隧洞最大流速12.96 m3/s,為了驗證導流洞標準斷面的水力參數、消能工結構尺寸及設計合理性,通過導流洞整體模型試驗,再進一步優化完善,確定最終的建筑物尺寸及水力參數、閘門整體調度方案等,為工程設計及運行管理提供試驗數據支持[2]。

3 水工模型設計與制作

3.1 水工模型設計

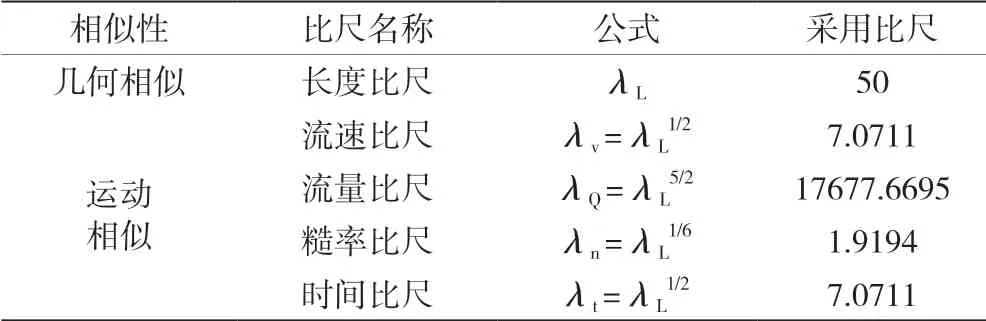

根據水流運動的相似原理和弗勞德模型相似律進行模型設計,模型為正態模型,在湖南省水利水電勘測設計研究總院水工大廳試驗場地進行模型制作,考慮到試驗要求及試驗場地的情況,選定模型試驗幾何比尺1∶50,即L=50。其它比尺見表1。

表1 模型比尺匯總表

3.2 水工模型制作

模型原始河道根據WSTG 水庫工程壩址區地形圖,河道地形采用樁點法,用河砂成型,水泥砂漿抹面,斷面間距50 cm;為方便觀測水流流態,導流洞采用有機玻璃制作,消力池底板用木板精制,邊墻采用水泥砂漿砌成。模型中地形用水泥砂漿抹面,其糙率nm=0.013~0.015,則原型糙率為nP=0.025~0.029,較原型河床的糙率(0.031~0.040)略小,但由于下游尾水位較大,糙率對泄洪消能影響較小。導流洞建筑物采用有機玻璃制作,其糙率nm=0.007~0.010,則原型糙率nP=0.013~0.019,比混凝土糙率略大,但由于泄洪洞為紊流,且流速水深較大,糙率對其影響較小。

3.3 水工模型測點布置及量測方法

3.3.1 測點布置

導流洞水工模型共布置14 個監測點,分別在導流洞工作閘井閘室末端布置1 處,在閘室與導流洞連接漸變段末端布置1 處,在導流洞隧洞段布置5 處,在隧洞段末端布置1 處,在消力池斜坡段末端、消力池中間和池尾分別布置1處,在下游護坦中間及末端分別布置1 處,在下游河道布置1 處。

3.3.2 試驗量測方法

水位量測:采用水位測點控制,水位測點用于測量上游水庫水位和控制下游河道水位,上游水位安設了1 個測針,設于溢洪洞進口上游河道中央位置,下游河道控制斷面水位測針共布置2 處,分別埋設于大壩下游消力池出口50 m 河道中央位置及消力池出口150 m 河道中央位置。水位采用測針測量,測針最小刻度讀數為0.1 mm。

流量量測:模型試驗中采用矩形薄壁堰進行流量量測。按《水工(常規)模型試驗規程》(SL 155-2012)建議,矩形薄壁堰的流量計算按雷伯克(T.Rehbock)經驗公式:

量水堰堰高0.521 m、寬0.905 m,嚴格按照標準量水堰的設計要求進行制作,并進行流量校核驗證。在測量中量水堰水位測量精度為0.1 mm。堰上水頭、水位用精度為0.1 mm的測針量測。

流速水深:流速測量采用旋槳流速儀;水深測量選用鋼尺(最小讀數精度為1 mm)。水流觀測利用拋投泡沫塑料顆粒、木屑等易漂物,觀察其運行軌跡。

3.4 水工模型試驗任務

試驗任務主要為導流洞整體模型試驗:

(1)對導流洞閘門部分開啟或全開時的泄流能力進行驗證,并對設計方案的進出口體型進行試驗研究,測定各種工況時進出口水流流態情況。

(2)進行部分閘門開啟及閘門局部開啟的沖刷和過流試驗,優化閘門調度方式。觀測閘門調度運行的最佳組合,減少水流對下游岸坡、河床及隧洞、消力池底板及邊坡等過流部位的沖刷,提出合理的閘門調度方案。

(3)驗證導流洞消能工布置方案是否合理、可行,找出設計消能方案下控制消力池尺寸的泄流方式、泄量、試測流態情況、水躍形式,測定各種工況時的水面線和壩上、下游流速分布及壩上下游河床沖淤情況,保證下游岸坡沖刷穩定,提出合適的優化方案。

4 水工模型試分析

4.1 導流洞泄流能力試驗

4.1.1 敞泄泄流能力

在上游水位為死水位(876.00 m)至正常蓄水位(905.00 m)范圍內,進行導流洞敞泄泄流能力試驗,其泄流能力在水位905 m 至876 m 減小時,導流洞敞泄泄流流量由206.36 m3/s逐漸減少至166.71 m3/s,由此可知,當上游水庫水位在876.00 m~905.00 m 變化時,泄流能力變化范圍較小,但在實際運行中,導流洞不參與泄洪,試驗數據僅作為設計參考。同時試驗觀測到在導流洞敞泄時,水流超過直墻段,易造成明滿交替的不良流態,對洞室結構的穩定不利,故在實際運行中,建議局部開啟。

4.1.2 不同閘門開度泄流能力

在上游水位為正常蓄水位905.00 m 時,進行導流放空洞閘門不同開度的泄流能力試驗。閘門分別開啟0.50 m、1.00 m、1.50 m、2.00 m、2.50 m 和全開,當閘門開度在0.50 m 至全開變化時,導流洞泄流由60.45 m3/s 增加至206.36 m3/s,導流洞不同閘門開度泄流曲線見圖1。

圖1 導流洞不同閘門開度泄流曲線

根據試驗成果得到導流洞閘門調度結論:①導流洞在水庫蓄水前,定期進行排砂拉砂,導流洞全部開啟時,無壓洞內水深會超過直墻段,可能會產生明滿交替的不良流態,不建議全部開啟導流放空兼沖砂洞,建議局部開啟。②當遇非常洪水,溢洪洞不足以下泄來流時,考慮開啟導流洞進行泄流,以保障大壩安全。

4.2 施工導流水力特性

為探究施工導流期導流隧洞及下游消力池的流場分布情況,試驗選取初期導流和臨時度汛兩個典型工況進行試驗研究,導流時段均為全年導流,初期導流洪水標準采用P=10%,臨時度汛洪水標準采用P=5%,WSTG 水庫施工導流水力特性見表2。

表2 WSTG 水庫施工導流水力特性

根據試驗測得當導流洞下泄兩個典型工況的流量時,導流洞工作閘門均為局部開啟。初期導流時,導流洞的閘門開度為2.50 m,臨時度汛時導流洞閘門開度為2.25 m。

4.3 流速流態

導流洞隧洞內在各測點在兩種工況下,分別對水流的表面及底層進行量測,在消力池及河道不僅在表面和底層進行量測,還要在水流的左側、中間及右側分開量測,匯集成導流洞流速試驗數據。

(1)導流洞流速流態

根據試驗結果表明:在兩個工況下,由試驗數據可以判斷出,在初期導流(P=10%)工況下,導流隧洞內流速表現為表面大底部小的分布規律,表層流速范圍在10.96 m/s 至12.49 m/s,底層流速范圍在8.78 m/s~11.94 m/s。在壩體臨時度汛(P=5%)工況下,導流隧洞內流速分布與初期導流類似,表層流速范圍在12.61 m/s~17.52 m/s,底層流速范圍在10.48 m/s~19.49 m/s。通過對比兩種不同工況下洞內流速,在壩體臨時度汛(P=5%)工況下,導流洞下泄最大流速位于漸變段出口斷面的底部,流速為19.49m/s。

(2)消力池流速流態

根據試驗結果表明:在兩個工況下,由試驗數據可以判斷出,在初期導流(P=10%)工況下,消力池內流速分布為中間大而兩側小,最大流速為14.44 m/s,位于斜坡擴散段的末端。在消力池尾,由于發生水躍,故表面流速較底部流速小。在護坦中部,左側發生回流,回流流速約2.57 m/s,右側流速較大。而在護坦末端,主流靠近偏流墩,故左側流速較右側大。在下游河床,主流與河道中心線的夾角約45°,故左側流速較大。在壩體臨時度汛(P=5%)工況下,消力池內流速分布與初期導流工況類似,最大流速為13.91 m/s。

4.4 水深

導流洞在各測點在兩種工況下,對軸線水深進行量測,匯集成導流洞軸線水深試驗數據[3]。

根據試驗可知,在初期導流P=10%頻率時,導流洞隧洞內水深基本穩定,起伏波動較小,最大為2.60 m,水位均在隧洞直墻段以下。消力池內斜坡擴散段水深最低,為0.85 m。由于下游水位較高,下泄水流流速較大,在護坦段形成回流,表面回流覆蓋出池水流,產生水躍現象,故此處水深較大,為2.95 m。在臨時度汛P=5%頻率時,最大水深在隧洞的末端,為2.80 m,隧洞內水位均在直墻段以下,消力池內水深分布與初期導流時基本相同。

綜合流速流態及水面線的分布來看,施工導流兩個典型工況下,水躍均位于消力池尾部,導流洞消力池的消能效果有限。

4.5 實驗結果

通過試驗研究了施工導流期間兩個典型工況下,導流洞內的流速流態情況,兩個典型工況下導流洞閘門均為局部開啟,閘門開度分別為2.50 m、2.25 m;兩個工況的水躍均位于消力池尾部,消力池的消能效果有限。導流洞下泄水流在護坦的左側產生回流,且回流覆蓋出池水流,使得此處水深較大。導流洞閘門全開時水深會超過直墻段,故不建議全開。當兼顧沖砂要求,按照死水位泄流能力計算得到的導流洞全開時無壓段水深約為3.8 m,考慮超高,建議隧洞無壓段城門洞直墻段的高度設為4.0 m,并保留有25%的洞頂余幅[4]。

5 結論

在導流洞設計時,經常采用的是數學分析的方法和應用經驗公式,但這兩種方法都有一定的局限性,由于導流洞所在的條件各不相同,具有復雜性和多樣性,通過對導流洞原設計方案進行水工模型實驗,根據實驗結果對原設計方案進行論證和優化,優化調整后導流洞的導流洞設計參數均符合規范要求,對導流洞的設計及運行管理提供了試驗數據支持。