清“泥塑彩繪茶仙人像”小器作之修復研究

黃齊成 故宮博物院

一、文物概述

“泥塑彩繪茶仙人像”(以下簡稱“茶仙人”)是故宮博物院收藏的文物。檔案記載:“原藏承德避暑山莊,在北洋政府時期古物陳列所建立后入藏古物陳列所;1947 年至1948 年隨古物陳列所并入故宮博物院。”①故宮博物院文物信息管理系統關于“泥塑彩繪茶仙人像”的檔案記載。這說明了該文物是中華人民共和國成立前進入故宮博物院的。1753 年的《清宮內務府造辦處的檔案》(以下簡稱《活計檔》)記載:“員外郎朗正培等將陸羽吃茶仙紙樣一張呈覽,奉旨,著照樣準做,臉相用泥捏,衣服綾絹做,其桌椅用紫檀木配合成做,欽此。”②《清宮內務府造辦處檔案總匯》第19 冊,乾隆十七年起乾隆十八年止,1752—1753 年,人民出版社,第569 頁。同年10 月30 日和12 月8 日,分別在如意館和裁作兩處地方的《活計檔》中記載了一樣的內容:“太監胡世杰傳旨著,做陸羽茶仙三分,衣服用綾絹做,桌椅用紫檀木,交造辦出成做,欽此。”③《清宮內務府造辦處檔案總匯》第19 冊,乾隆十七年起乾隆十八年止,1752—1753 年,人民出版社,第484、576 頁。1754 年的《活計檔》記載:“太監胡世杰傳旨,著再做陸羽茶仙四分,衣服絹綾做,紫檀木桌椅交造辦處做,欽此。”④《清宮內務府造辦處檔案總匯》第20 冊,乾隆十八年起乾隆十九年止,1753—1754 年,人民出版社,第484、365 頁。諸如此類的記載,1756 年的《活計檔》也有。通過上述檔案分析,我們可知,1753—1756 年間,乾隆帝下旨做了多套“茶仙人”,并且其材質要求、形制樣式和工藝做法都與本文的“茶仙人”一致,因此我們基本可以判斷本文的“茶仙人”屬于乾隆時期的文物,同時也揭曉了該“茶仙人”為唐代陸羽“茶仙”。

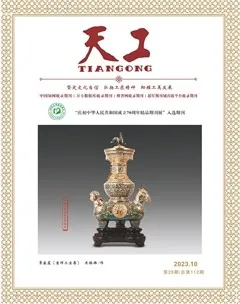

該組文物整體高約31 cm,由仙人造像及配套的桌椅小器作兩個部分組成(見圖1)。以下從三個部分進行概述:一是泥彩塑頭、手、腳部分為泥彩塑工藝,頭部塑造細致入微,形象表現傳神到位,臉型圓潤飽滿,具有長眉、細眼、挺鼻、寬耳、抿嘴、長須等特征,臉部略帶微笑,給人輕松之感,表現了茶仙怡然自得的神態。手部手指殘缺嚴重,左臂貼身,掌心朝上,呈平托狀,右臂稍向外展,掌心朝內,表現出與人交談之態勢。腳穿紅色方頭鞋,應為官靴。二是身體衣服部分為絹塑工藝,外袍通體用金黃色綾絹,內衣用白綾制成,兩者都為右衽交領寬袖式,黃袍領口裝飾有黑色衣緣,腰部系有細腰帶,其末端有流蘇,垂于身前。值得指出的是,該絹塑部分內部中空,里面有紙糊成內胎,通過X 光拍照技術可以看得出內部由四根鐵絲作為支撐骨架,鐵絲同時連接固定泥彩塑手腳部分(見圖2)。三是小器作桌椅部分,小桌椅均由紫檀材質制作而成,其上裝飾有四組螭龍紋花牙,其中兩組丟失。這對桌椅體量雖小,卻涵蓋著大家具的工藝特征,基本可以視為大家具的微縮模型,這種小型的木器業內也被稱為“小器作”。

圖1 泥塑彩繪茶仙人像

圖2 仙人像CT 照片

綜上所述,該組“茶仙人”文物材料上乘、工藝精巧、造型講究,不管是人物塑造還是小桌椅的制作都力求盡善盡美,具有很強的寫實性,可以說是一件難得的古代藝術精品。

二、桌椅的形制與工藝

對于小器作桌椅的研究,一方面能了解乾隆時期小器作的形制與工藝;另一方面也能為修復和保護工作提供理論支撐。“茶仙人”文物的小器作由小桌、小椅兩部分組成。

(一)小椅的形制與工藝

椅為四出頭官帽椅樣式,搭腦中部向后彎曲,兩端圓渾向后彎。靠背板側面呈“s”形,符合人體結構特征,上部鏤空朵云紋開光,具有點睛之筆。靠背兩側立柱與后腿一木連做,椅盤上截截面為圓形,下截截面為外圓內方形,此造法既可以支撐椅盤,又便于與足間的棖子、牙子相交。另外,腿足間帶有側角,顯得更加穩重。扶手安在靠背約三分之一處,雙扶手俯視圖呈“()”形,前端圓渾外翹,呼應搭腦兩端造型。扶手中部安聯幫棍,下粗上細,呈“耗子尾”狀,前端裝有鵝脖。椅盤做法為獨板拍兩抹頭而成,邊抹線腳采用混面處理,值得指出的是,椅盤較小,沒有造出大邊,而是將之與椅面一板連做。椅盤中間開有兩圓孔,以插榫固定上面的“仙人像”。四根管腳棖,前后低,兩側高,該造法稱為“趕棖”,目的是避免在腿子的同一個高度開鑿縱橫的榫眼,保證椅腿的結實性,正面棖子外側上舒下斂,猶如“冰盤沿”,內側光素平直與腿子內線齊平,后面與兩側面的棖子都是外側素混面,內側平直。椅盤下均裝有牙子,正面為沿邊起燈草線的直券口牙子,其他三面都是素直牙子,另外,管腳棖之下只有正面裝有素直牙子。椅子安底座,椅盤正下方中空,前面伸出的部分為腳踏,腳踏造法與椅盤相似,大邊與踏面一木連做,兩側拍抹頭,邊抹都是采用素混面處理(見圖3)。

(二)小桌的形制與工藝

小桌為四面平式,桌面的做法與上述的椅面一致,大邊與桌面一木連做,兩端拍抹頭。腿子與桌角棕角相交,腿子內側與大邊下沿起燈草線形成交圈,腿子內翻馬蹄足。四足間各裝兩個螭龍紋花牙子,前后長、兩側短。桌面左上角粘有一長條白玉(見圖4)。

圖4 桌的結構圖

綜上所述,桌椅作為該組“茶仙人”所配套的道具,其制作工藝如此講究,從側面反映了乾隆帝對“陸羽茶仙”的崇敬。乾隆帝對茶文化之熱愛也體現在其對陸羽的崇拜之情上,他曾在《觀采茶作歌》詩中寫道:“王肅酪奴惜不知,陸羽茶經太精討。”因此,我們不難理解乾隆帝對該“茶仙人”工藝之重視。

三、修復研究

(一)傷況分析

該組桌椅小器作文物的傷況程度不一,其中小桌的傷況比較嚴重。具體有以下五個方面的表現:一是塵污嚴重,桌椅表面布滿一層淺灰色的灰塵,一些區域甚至還長有霉斑,這是因為文物存放環境比較潮濕以及沒有做好防塵工作所導致。二是部件缺失,缺失傷況主要表現在小桌上,共缺失四塊角牙,兩大兩小,這是因為該文物保存不當,導致角牙部分開膠脫落,而脫落件又沒跟原文物一起保存好,導致丟失。三是結構松動,此傷況只表現在小桌上,腿足與角牙粘接處也有松動跡象,是因為這些地方的結構簡單、粘接面小,加之年久失修、膠質老化,所以兩根對角的腿足出現結構性松動。四是玉件脫落,桌面左上角處的長條白玉也因黏蠟老化而導致粘合力不佳,造成松動脫落現象。五是缺蠟干澀,桌椅表面的蜂蠟隨著時間的流逝也會出現一定的降解與老化,導致文物木材表面干澀、暗淡無光。

綜上所述,從桌、椅的傷況程度來看,表面塵污、缺蠟的傷況是它們共有的,而結構性的傷況只在小桌上出現,這也反映了器物的構成形式關系著其結構的穩定性。椅的結構組成比較復雜,其橫向與豎向的結構受力是均衡的,紅色區域是結構連接處和結構受力點,綠色區域是力相互抵消的區域,由此分析,椅在構成上沒有單一的結構受力點,是一個完整的結構體,因此比較結實牢固;而桌的結構組成簡單,其四腿足與桌面連接處都是單一的結構受力點,而非完整的結構組成體,在使用過程中,腿足如果單獨受力比較容易松動,因此,桌子的結構性傷況比較嚴重。

(二)修復方案

基于以上的傷況分析,根據“最少干預”的文物修復理念,筆者對于桌、椅兩部分分別制定了具有針對性的修復方案。小椅的修復方案是:表面清理、燙蠟保養。小桌的修復方案是:表面清理、拆卸松動部件、補配缺失部件、重組粘接、燙蠟保養。

(三)修復過程

1.表面清理。對文物表層浮塵、霉菌,先用毛巾、毛刷、吸塵器等工具進行大體的清理,再對深層污染物進行細致清理,需要用棉簽蘸水擦拭,由局部到整體展開清理,在一些縫隙的地方往往會藏有較多的污染物,需要用到尖頭棉簽擦拭,在擦拭過程中始終控制著棉簽的水分,避免多余的水分滲進木結構內部,影響結構的穩固性。在桌面與椅盤底下都貼有紙質標簽,寫有文物號,這些也是文物的一部分,筆者在清理這些區域時格外小心,遵循“最少干預”原則,避免造成影響。

2.拆卸松動部件。對于松動的桌腿和角牙都要進行拆卸處理,拆之前要先對它們進行編號,將寫好編號的無痕膠貼紙貼在桌面、桌腿和牙子上。然后對松動的縫隙進行濕潤處理,目的是軟化內部老膠,待膠完全軟化后,再用敲槌輕敲將之拆卸下來,拆卸部件殘余的老膠還需清理干凈。拆卸完后共得到兩根腿足、四塊角牙和一面帶兩腿的桌面。

3.補配缺失部件。對于缺失的花牙子,以拆下來的角牙作為參考,以紫檀材料和傳統雕刻工藝進行補配。具體的操作步驟如下:第一步先畫樣,根據參考件畫出線稿,線稿要簡潔明了、造型準確。第二步取料,根據線圖來取料,選用5 mm 厚的紫檀木板,板材平整,不帶木節最佳,將線稿粘貼在木板上,再對其進行鎪大形處理。第三步打孔,將需要鏤空的地方進行打孔,以便于穿線鋸條。第四步鏤空,將需要中空的地方用線鋸開孔。第五步雕刻,參考原物將紋樣雕刻出來,造型要與原物盡可能接近。第六步打磨,讓紋樣表面光滑,造型更加精細。第七步著色,使用黑納粉與墨水進行調和作色,作色需要由淺到深,一遍一遍地上色,直至與原物顏色一致。

4.組裝黏結。備齊所有需要安裝的部件,先組裝兩腿足,安裝需用到鰾膠作為黏結劑,金屬卡子作為固定器,安裝時要注意與桌面形成垂直關系。然后再安裝8 個角牙,每個牙角都帶有直榫與腿足相鉚合,將牙角按照相對應的位置裝于腿足間再涂鰾膠進行黏合,最后以金屬卡子來進行夾緊固定,等待24 小時鰾膠完全固化才能移除卡子,最后將白玉件用黏蠟粘回原位置。

5.燙蠟保養。燙蠟既能使文物表面形成一層保護層,也能增強文物表面的光澤感。先用熱風槍融化蜂蠟,用刷子將蠟刷于文物表面,然后再對文物表面進行一定程度的加熱,用蠟布將蜂蠟均勻擦于文物表面,使之進入木纖維內部,形成相對致密的保護層,最大限度地減少木材因為環境溫度、濕度變化而導致收縮變形,最后待文物表面降至常溫再用蠟布進行擦亮、拋光處理。

(四)修復總結

“茶仙人”桌椅小器作雖然為縮小的家具模型,但其修復難度不亞于大件家具。越小的文物,修復過程就越需要操作謹慎。“茶仙人”小器作桌椅經過精心的修復處理,解決了塵污、缺失、松動、脫落、缺蠟等問題,盡可能地還原了文物的原本面貌。

修復過程中主要遇到三個難點:一是拆解難度,桌子為四面平式,腿足的榫頭比較小,桌面的卯眼比較靠近邊角,在拆解過程中要避免弄壞腿足內部榫和弄裂桌角,因此要操作謹慎。操作過程先盡量軟化內部老膠,再用小錘子垂直桌面用力輕輕敲打將之拆開。二是補配難度,缺失的花牙子比較小,補配過程中所使用的基本都是小工具,鎪形、雕刻和打磨這些步驟都要精益求精,使之盡量接近原物。三是組裝難度,器物較小,組裝過程如果差之絲毫都能看得出,因此組裝腿足和花牙子時花費了不少時間來進行調整。經過努力克服以上問題,最后修復完成的效果基本達到預期的修復目標。

四、總結

“茶仙人”文物是乾隆時期的產物,是乾隆帝專屬的御用之物。該文物集彩塑、絹塑和木作工藝于一體,以寫實的手法再現了陸羽茶仙品茶的場景,通過對該文物的形制與工藝進行研究,我們可以窺探乾隆時期高度發達的手工藝以及乾隆帝對陸羽茶仙的崇敬之情。

此次桌椅小器作部分的修復研究,解決了該組文物的實際傷況問題,盡可能地還原了文物的原始狀態,保留其該有的歷史信息,從而延續文物的壽命。木質文物在保存與搬運等環節都需要嚴謹,保存應存放于無塵、恒溫、恒濕的環境;提取、移動時,盡量避免對局部(如桌腿、椅扶手等部位)施力,做到輕拿輕放,以便讓文物能得到更好的保護。