石墨炔衍生物的合成與應用

李曉慧,李曉東,孫全虎,何建江,楊澤,肖金沖,黃長水,,*

1河北大學化學與環境科學學院,河北省化學生物學重點實驗室,河北 保定 071002

2中國科學院化學研究所,北京 100190

3河北農業大學理學院,河北 保定 071001

4中國科學院青島生物能源與過程研究所,山東 青島 266101

5中國科學院大學,北京 100049

1 引言

2010年,中國科學院化學研究所李玉良院士團隊通過偶聯反應用六乙炔基苯在銅箔表面成功制備了大面積石墨炔薄膜(Graphdiyne,GDY)1,2,獲得了一種全新的碳同素異形體,為碳材料家族的壯大與發展注入了新的活力。

石墨炔是苯環與碳碳炔鍵共軛連接形成的具有二維(2D)平面網狀結構的全碳材料(圖1)1,3。作為一種全新碳材料,獨特的、豐富的碳化學鍵賦予其優良的半導體性能4–6,使其能夠廣泛應用于諸多領域3,5,7–16,如能量存儲與轉換17–19、光電探測20,21、催化22–29等。

圖1 石墨炔的結構Fig. 1 Structure of graphdiyne.

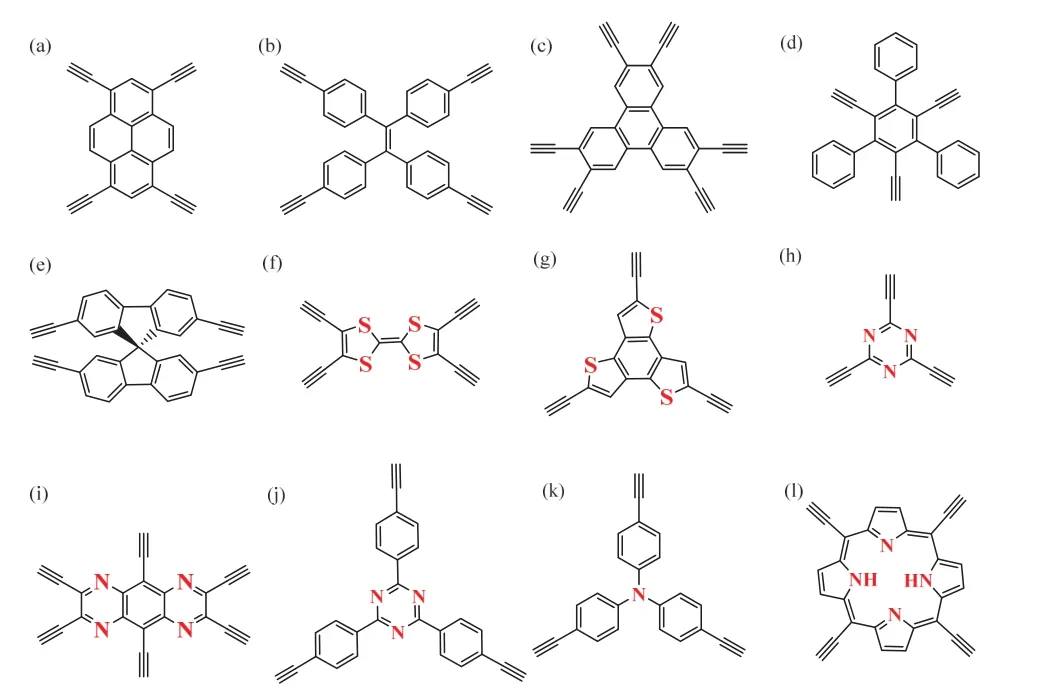

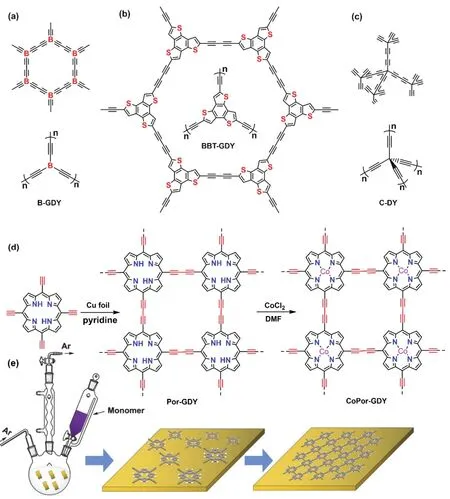

基于石墨炔獨特的電子結構和自下而上的合成策略,研究者們利用其他芳炔替代六乙炔基苯,例如可將雜原子引入sp雜化的炔鍵碳之間30–33,或者利用其他芳環(碳芳環或者含有N、B、S、P、Si、Ge等雜環)替代苯環,獲得結構可調的石墨炔衍生物6,34–42。圖2列舉了目前所報道的石墨炔衍生物的前驅體結構36,43–62。不同結構的前驅體所制備的石墨炔衍生物具有特異的半導體性質(如電導率、帶隙、遷移率和電荷分離效率等),實現對材料性能的精準調控。本文綜述了近年來石墨炔衍生物國內外研究的代表性進展,對石墨炔衍生物新材料的開發設計、新應用領域的發展有著重要借鑒意義。

圖2 石墨炔衍生物前驅體的結構示例36,43–62Fig. 2 Precursor structures of graphdiyne derivatives 36,43-62.

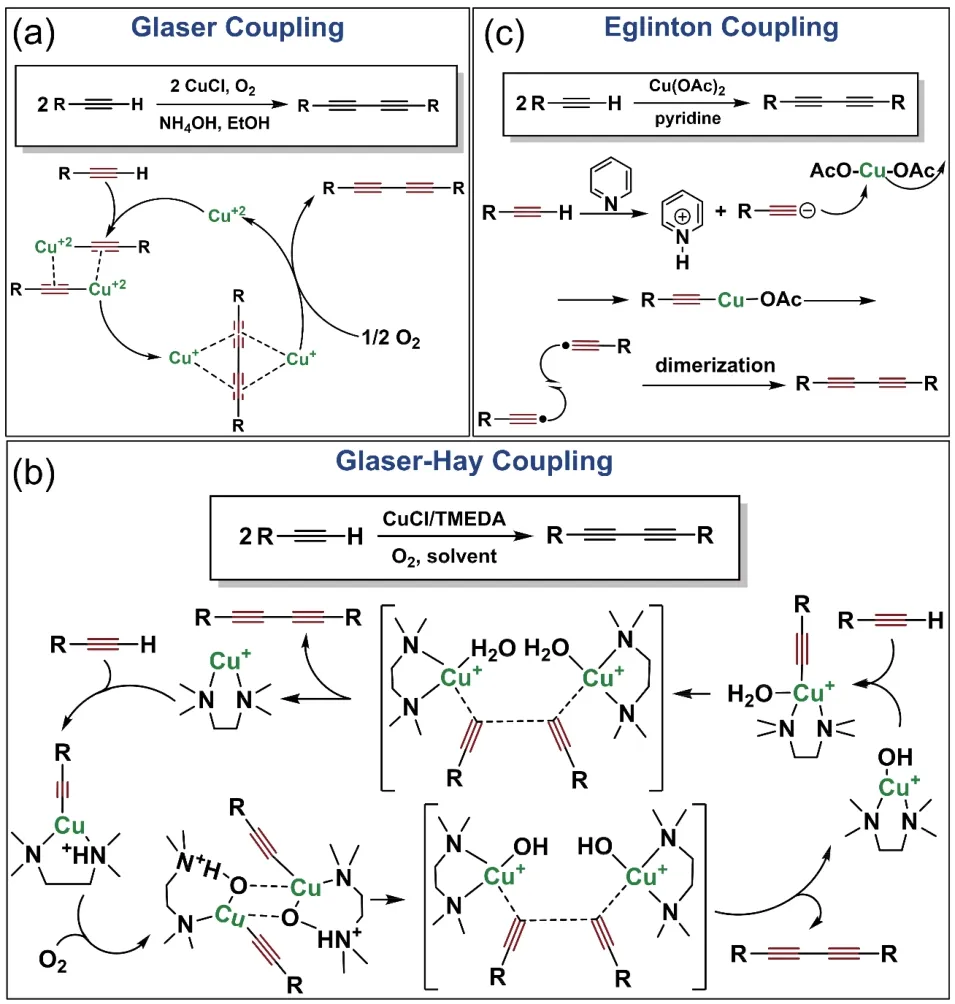

2 石墨炔衍生物的合成

一般,石墨炔衍生物的合成常采用Glaser偶聯法,該方法主要是在Cu(I)的堿溶液中實現末炔偶聯。與之相比,改進后的Glaser-Hay偶聯具有更多優點,選用催化量的CuCl和四甲基乙二胺(TMEDA)絡合物催化體系可以溶于更多溶劑,反應適用性更廣。Eglinton偶聯反應,是通過化學計量的Cu(II)與堿催化發生偶聯反應。反應過程中二價銅鹽定量,非催化量,故不需用氧氣重新氧化。以上幾種偶聯的機理如圖3所示12,63–67。

圖3 石墨炔衍生物的合成路徑:Glaser偶聯(a),Glaser-Hay偶聯(b)和Eglinton偶聯(c) 12,63,66,67Fig. 3 Synthetic routes to graphdiyne derivatives:Glaser coupling (a), Glaser-Hay coupling (b) and Eglinton coupling (c) 12,63,66,67.

此外,在實際應用中,研究者們探索出了不同的合成策略,如模板法、界面法、氣相沉積法、爆炸法等35,68–70。其中,基于銅基底的表面原位聚合是一種經典的合成方案,在合成過程中,銅箔兼有交叉偶聯催化劑和材料生長基底的雙重作用。在熱吡啶的作用下,銅箔會自表面釋放銅離子進入液相,與吡啶發生配位作用,在銅箔表面與前驅體接觸發生Glaser偶聯反應得到石墨炔薄膜。基于以上經典合成策略,不同的前驅體分子在液相中發生偶聯反應可直接制備系列石墨炔衍生物63,71。近年來,石墨炔衍生物的合成方法及應用領域歸納如表1所示。

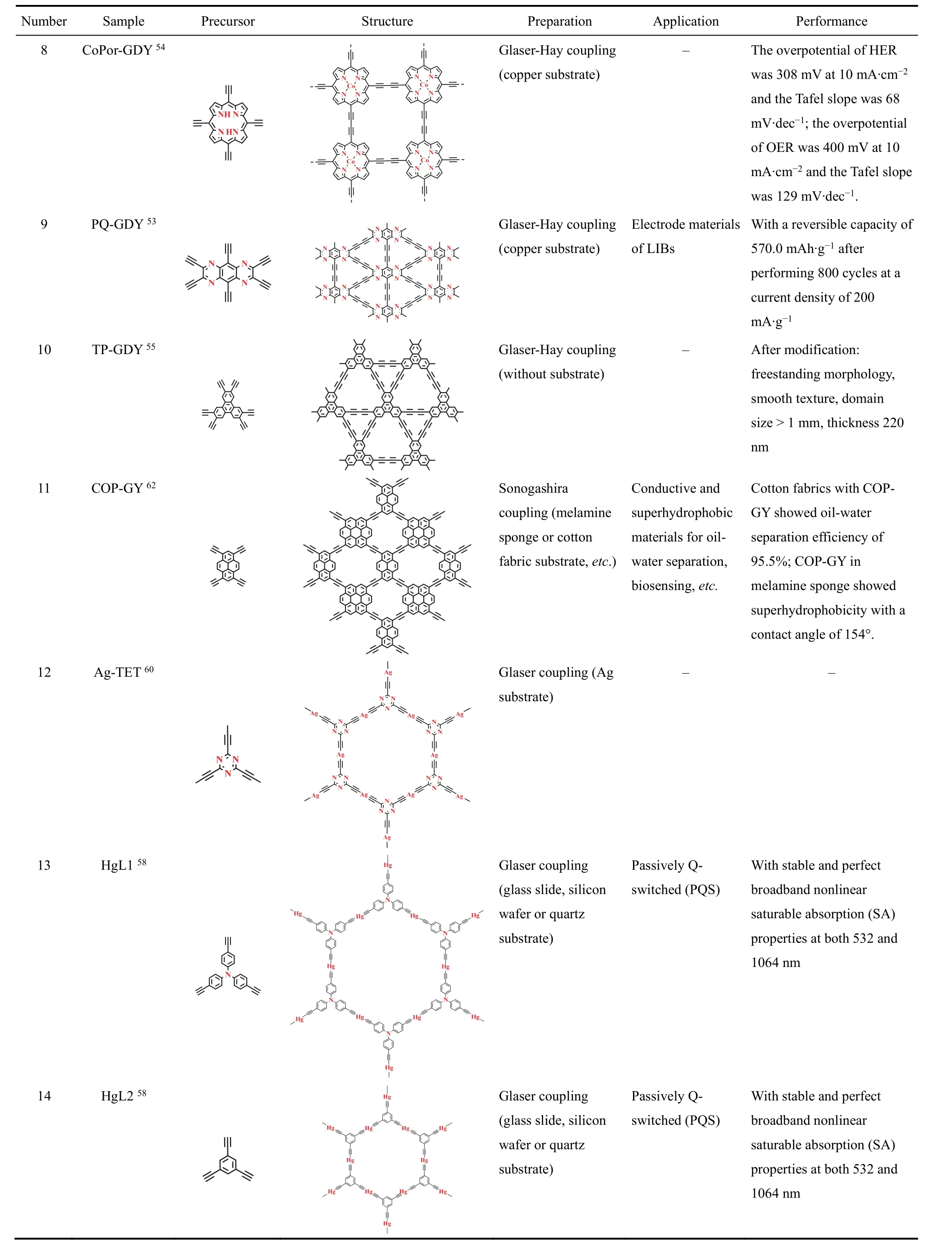

表1 石墨炔及其衍生物結構、制備方法、應用與性能一覽表1,2,36,43,49-56,58,60,62Table 1 Structures, preparations and performances of GDY and graphdiyne derivatives 1,2,36,43,49-56,58,60,62.

2.1 單一前驅體單元構筑的石墨炔衍生物

2.1.1 Glaser偶聯

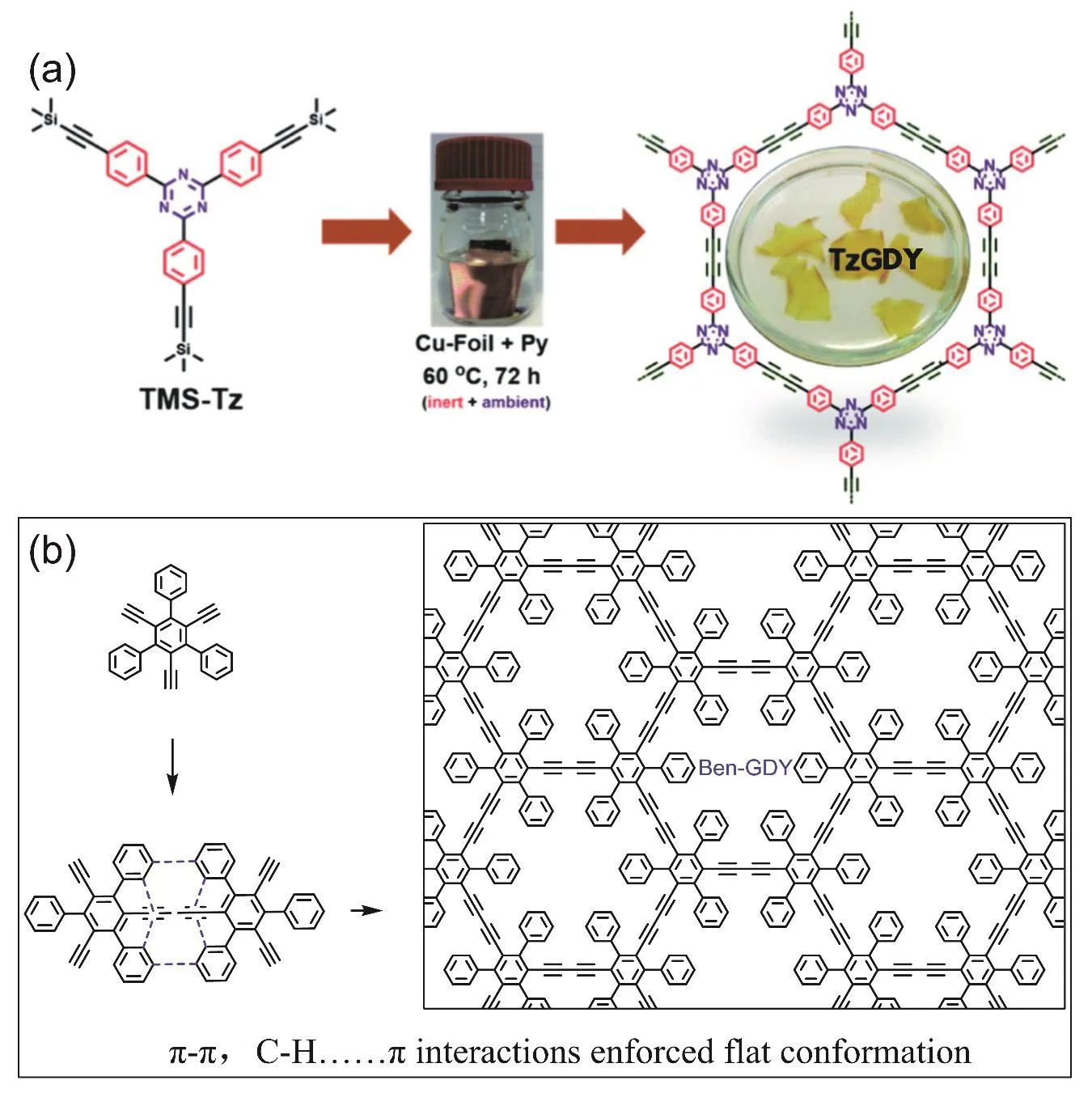

Kulkarni等56采用Glaser偶聯,將帶有三甲基硅基保護基的2,4,6-三乙炔苯基-1,3,5-三嗪(TZ,圖2h)前驅體溶解于吡啶中,在銅表面直接生長了石墨炔衍生物TZ-GDY (圖4a),改變反應溫度可以控制其形貌結構。該反應過程相對緩慢,在最初24 h內未觀察到聚合物的生成。此外,在制備石墨炔衍生物過程中,由于單鍵的自由旋轉、端基乙炔基之間的不規則交聯等影響,可能導致目標衍生物的質量不高。Zhou等36合成了一種基于三苯基取代苯的石墨炔衍生物Ben-GDY,通過超分子相互作用來控制前驅體的構象,進而提升材料的結晶度。如圖4b,Ben-GDY是一個以2,4,6-三苯基-1,3,5-三乙炔苯(Ben,圖2d)作為前驅體的擴展π共軛碳網絡。其合成是通過銅箔上的Glaser偶聯反應實現的,其中銅箔作為催化劑及二維材料的受控保形生長基底。鄰近苯環之間的π–π/CH–π相互作用可以迫使炔烴骨架進入接近平坦的表面,這些超分子相互作用確保了銅表面層的橫向生長,并防止了層間的交聯。在石墨炔衍生物的合成過程中,缺陷不可避免地對材料的本征性質產生影響2,68,70–72,因此無缺陷的石墨炔衍生物的合成仍是一個挑戰。

圖4 TZ-GDY (a)和Ben-GDY (b)的結構與合成36,56Fig. 4 Structures and synthetic route to TZ-GDY (a) and Ben-GDY (b) 36,56.

在Glaser偶聯反應中,通過固/液、液/液或氣/液界面合成等策略可有效構建新型石墨炔衍生物材料。如圖5所示的兩種石墨炔衍生物的固/液界面合成和液/液界面合成采用不同的裝置和體系。其中,Liu等49采用固/液界面合成策略在銅箔表面構建了一種以1,1,2,2-四(4-乙炔基苯基)乙烯(TPE,圖2b)為前驅體單元的全共軛二維膜材料TPEGDY(圖5a)。Pan等51利用液/液界面策略合成了一種以2,3,6,7-四乙炔基四硫富瓦烯(TTF,圖2f)為前驅體的二維π共軛框架材料TTF-GDY (圖5b)。采用以上策略制備TPE-GDY和TTF-GDY,可以很容易地獲得大而光滑(厘米大小)的薄膜材料。

圖5 TPE-GDY的固-液界面合成(a)和TTF-GDY的液/液界面合成(b) 49,51Fig. 5 Solid-liquid interfacial synthesis of TPE-GDY (a)and liquid/liquid interfacial synthesis of TTF-GDY (b) 49,51.

2.1.2 Glaser-Hay偶聯

Wang等47以吡啶為溶劑,在銅箔基底上通過三乙炔硼的Glaser-Hay偶聯反應制備了具有獨特平面共軛結構的硼炔(B-GDY,圖6a)薄膜。Pan等43以三乙炔基苯并噻吩(BBT,圖2g)為前驅體在吡啶溶液中通過Glaser-Hay偶聯反應在銅箔表面制備了一種二維材料BBT-GDY (圖6b)。此外,Pan等54還通過Glaser-Hay偶聯反應制備了基于5,10,15,20-四乙炔基卟啉前驅體的石墨炔衍生物Por-GDY及負載Co的卟啉-石墨炔(CoPor-GDY,圖6d)。Matsuoka等55在Glaser-Hay偶聯中,直接用[Cu(OH)TMEDA]2Cl2作催化劑,在氬氣氛圍下,新制的前驅體2,3,6,7,10,11-六乙炔基三苯并苯(HETP,圖2c) (0.1 mmol·L-1)的鄰二氯苯溶液和[Cu(OH)TMEDA]2Cl2(5 mmol·L-1)的乙二醇溶液構成的雙相系統在60 °C下維持反應24 h,在液/液界面生成石墨炔衍生物TP-GDY(圖7)黃色薄膜。

圖6 B-GDY (a)、BBT-GDY (b)、C-DY (c)和Por-GDY (d)的結構及CoPor-GDY (e)的合成43,44,47,54Fig. 6 Structures of B-GDY (a), BBT-GDY (b),C-DY (c), Por-GDY (d) and synthetic route to CoPor-GDY (e) 43,44,47,54.

圖7 TP-GDY的液/液界面合成和結構55Fig. 7 Liquid/liquid interfacial synthesis and structure of TP-GDY 55.

continued Table 1

在石墨炔衍生物的Glaser-Hay偶聯反應中,水熱法在反應選擇性、高質量薄膜的大面積合成和二維層狀結構的優先控制等方面顯示出巨大的優勢3。水熱條件下丙酮溶劑的超臨界環境也有助于改善材料在銅箔上的堆疊方式。Gao等53以六乙炔基吡嗪并喹喔啉(PQ,圖2i)為前驅體70,使用水熱高壓反應釜,在TMEDA存在下,在銅箔表面獲得了吡嗪并喹喔啉基石墨炔衍生物(PQ-GDY)薄膜(圖8)。需要注意的是,在三異丙基硅烷基脫保護后,由于末端炔烴在室溫下具有極高的活性和在空氣中的不穩定性75,因此不能進一步提純和分離,而是直接采用原位脫保護和交叉偶聯反應一鍋法合成的。

2.1.3 Eglinton偶聯

Eglinton偶聯也是合成石墨炔衍生物的重要方法之一,它是在惰性氣體環境下的吡啶溶劑中進行反應的。Zhao等44以甲醇-吡啶為溶劑,在Cu(OAc)2·H2O的催化下將室溫下不穩定的四乙炔基甲烷通過Eglinton均相偶聯獲得了具有類似于金剛石結構的穩定三維骨架結構的聚合物C-DY(圖6c)固體粉末。這是首次在分子水平上通過Eglinton均偶聯合成sp-sp3雜化的3D多孔碳材料,為制備具有以上特征的石墨炔衍生物提供了重要的思路。

2.2 兩種共軛前驅體單元交替與炔鍵偶聯的石墨炔衍生物

Arya等62報道了一種由暈苯(coronene)和芘兩種前驅體單元雜化交替與乙炔基相連構成的新型二維π共軛石墨炔衍生物材料(COP-GY)。COP-GY是一種具有高熱穩定性的二維納米片。圖8c顯示了COP-GY的合成過程示意圖,其合成是通過1 : 1當量的1,4,7,10-四溴暈苯和1,3,6,8-四乙炔基芘的Sonogashira偶聯實現的。

圖8 PQ-GDY (a, b)和COP-GY (c)的結構和合成過程53,62Fig. 8 Structures of PQ-GDY (a, b) and synthetic routes to COP-GY (c) 53,62.

2.3 金屬嵌入型石墨炔衍生物

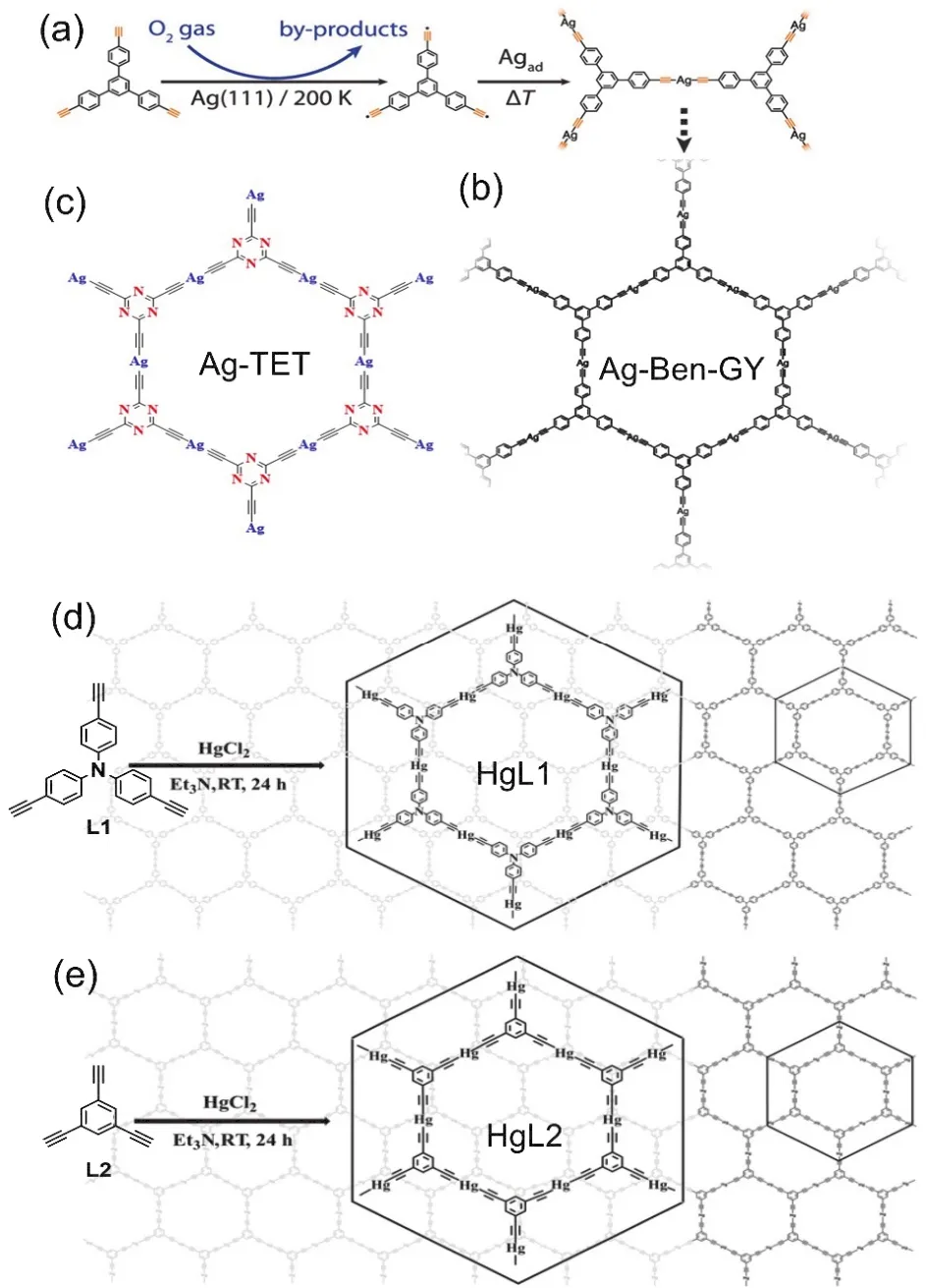

金屬離子的摻雜有利于提升電極材料的穩定性76。密度泛函理論計算預測將雜原子(N、B、P、Al、As和Ga)嵌入到石墨炔主體骨架中,可以有效優化石墨炔基材料的機械、電子和光學特性以及熱穩定性77。Sun等59通過設計末端炔基溴化物的分子前驅體,實現了二維有機金屬框架-C≡C-Au-C≡C-的合成。在室溫(RT)和褪火至320 K時,通過脫鹵同質偶聯反應在惰性Au(111)表面形成了-C≡C-Au-C≡C-。Yang等60報道了通過Glaser偶聯中的界面反應,在Ag(111)上形成-C≡C-Ag-C≡C-網絡框架(Ag-TET,圖9c)。在Au(111)上進一步褪火后,Au-二炔化物可以轉化為石墨炔,而在Ag(111)上的Ag-二炔化物網絡即使在相當高的溫度下也能保持其結構穩定。Zhang等61在超高真空條件下,Ag(111)上通過氣體介導的表面反應制備了具有微米尺寸的有機金屬炔基銀的蜂窩狀網絡結構(Ag-Ben-GDY,圖9a,b)。Xu等58分別通過液/液和氣/液界面合成法制備了兩種新型金屬化炔屬材料HgL1 (圖9d)和HgL2 (圖9e)。

圖9 Ag-Ben-GDY (b)和Ag-TET (c)的結構及Ag-Ben-GDY (a)、HgL1 (d)、HgL2 (e)的合成過程58-61Fig. 9 Structures of Ag-Ben-GDY (b) and Ag-TET (c) and synthetic routes to Ag-Ben-GDY (a),HgL1 (d) and HgL2 (e) 58-61.

3 石墨炔衍生物的空間結構調控

3.1 平面結構

Gao等53報道的PQ-GDY (圖8a,b)薄膜是在銅箔上生長的二維平面材料,其晶格結構經高分辨率透射電鏡等測試證實。材料中摻雜氮有利于提升其電子傳輸性能,測得其電導率為(1.2061–1.5261) × 10-2S·m-1。前驅體中含有吡嗪并喹喔啉單元使所得PQ-GDY材料具備了較大的共軛交聯,不僅可以增加電子離域程度,還為金屬離子提供更多的結合位點,因此可應用于鋰離子電池等儲能應用。Liu等49報道的二維平面型TPE-GDY材料具有良好的結晶度,呈現三角形和六邊形的雙孔結構(圖5a)。該薄膜通過完全共軛的二乙炔鍵將TPE單元鎖定在二維網狀結構中,在發光和傳感領域中具有潛在應用。

3.2 類金剛石結構

Yang等45,46先后制備的具有類似于金剛石的三維網狀結構的Si-DY (圖10a)、Ge-DY (圖10b)具有與C-DY相似的結構特征。不過,與不穩定的四乙炔基甲烷相比,四乙炔基硅烷具有更好的穩定性74。Si-DY和Ge-DY僅由含有sp雜化碳的丁二炔單元和sp3雜化的硅/鍺原子連接而成,它們像積木一樣有序堆積,形成三維網狀多孔碳結構。微孔材料Si-DY和Ge-DY的空腔直徑分別為1.43、1.4 nm。在Si-DY和Ge-DY中,類似于金剛石的穩定三維骨架可以充分利用所有內部空間通道,從而打破傳統二維材料僅在平行空間存儲的限制。同時,作為線性連接體,豐富的炔鍵形成離域π共軛結構,保證了材料體系的導電性,從而進一步擴大材料骨架的孔徑,有利于金屬離子的存儲和擴散。

圖10 Si-DY (a)和Ge-DY (b)的三維結構45,46Fig. 10 3D porous skeletons of Si-DY (a) and Ge-DY (b) 45,46.

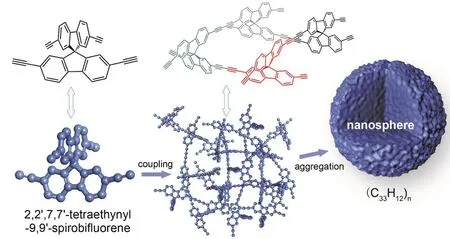

3.3 其他三維結構

要設計三維構型的石墨炔衍生物材料,除了通過在前驅體中引入sp3雜化的單原子策略外,還可以通過sp3雜化的螺原子引入螺環單元來實現。Lu等52報道了一種螺二芴基石墨炔衍生物的三維納米球(SBFCY-NS,圖11)。其中,9,9’-螺二芴(SBF)包含兩個通過sp3-C連接的具有接近90°二面角的芴單元,利于形成三維結構。該材料中含有sp、sp2和sp3等三種雜化碳,形成具有微孔的正交剛性結構,三維空間中相互交織的網格構建了一系列平均直徑為0.55 μm的實心球體,測得SBFCY-NS存在0.5–1.26 nm的微孔。三維材料的剛性結構不僅提高了材料的穩定性,還可以提供豐富的傳輸路徑并提供較大存儲空間。在SBFCY-NS中,兩個芴單元通過丁二炔鍵連接,共軛體系擴展形成多條電子通路,從而實現電導率的提高(2.22 × 10-5S·m-1)。SBFCY-NS具有1.25 eV的較小光學帶隙,有利于電子的躍遷。由于該納米球的形貌優勢,可用作高效儲能和傳輸電極材料。

圖11 SBFCY-NS的合成過程和形貌52Fig. 11 Synthetic procedure and morphology of SBFCY-NS 52.

4 石墨炔衍生物的應用

由于具有豐富的碳化學鍵、大的共軛體系、天然的孔洞結構和本征帶隙等特征,石墨炔衍生物在生長、組裝和性能調控等方面表現出巨大優勢,是推動能源、催化、光電等領域創新性發展的關鍵材料71,78–80。

4.1 電化學儲能

石墨炔衍生物材料具有多孔形貌,孔內較大比表面積可以作為堿金屬離子或氫氣小分子等的有效傳輸路徑,因而可作為良好的儲能材料。

4.1.1 鋰離子電池

鋰是原子序數最小且密度最小的金屬,因此,其在提高二次電池的能量密度方面有先天優勢。同時,鋰具有較低的電極電位,有利于在電池中實現較高的電壓輸出81。石墨炔可作為高性能儲鋰電極材料,其嵌鋰電位在1.9–2.9 V之間82,其儲鋰比容量理論上可達788 mAh·g-183,且在200、500 mA·g-1的電流密度下循環200圈后仍能分別保持345和266 mAh·g-1的容量72,因此,開發調控石墨炔衍生物的儲鋰特性有重要前景。

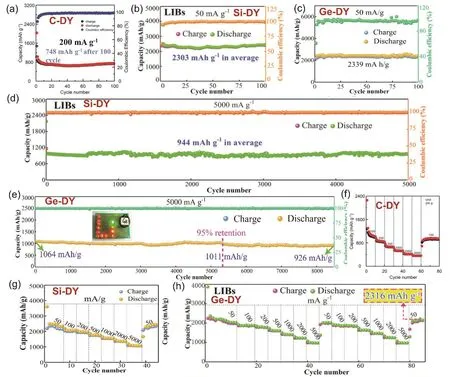

C-DY、Si-DY和Ge-DY分別作為鋰離子電池(LIBs)負極材料應用于鋰離子電池中(圖12)44–46。在200 mA·g-1的電流密度下循環100次后,C-DY的可逆鋰離子容量為748 mAh·g-1(圖12a),而在50 mA·g-1的電流密度下經歷100個循環后,Si-DY和Ge-DY的平均可逆鋰離子容量分別為2303、2339 mAh·g-1(圖12b,c)。即使在5000 mA·g-1的高電流密度下經歷5000次循環,Si-DY和Ge-DY電極也能提供約980、926 mAh·g-1的比容量,庫侖效率均高達99.9% (圖12d,e),說明Si-DY和Ge-DY基電極對快速離子嵌入/脫出過程具有優良的耐受性和穩定性。此外,三者均具有良好的倍率性能(圖12f–h),這表明其剛性骨架在循環過程中非常穩定。綜上,具有空間三維骨架結構的石墨炔衍生物表現出超高的鋰離子存儲容量和優異的倍率能力,在電化學儲能領域具有巨大潛力。

圖12 C-DY、Si-DY和Ge-DY的鋰離子電池性能44-46Fig. 12 Electrochemical performance of C-DY、Si-DY and Ge-DY based anodes for Li ion storage 44-46.

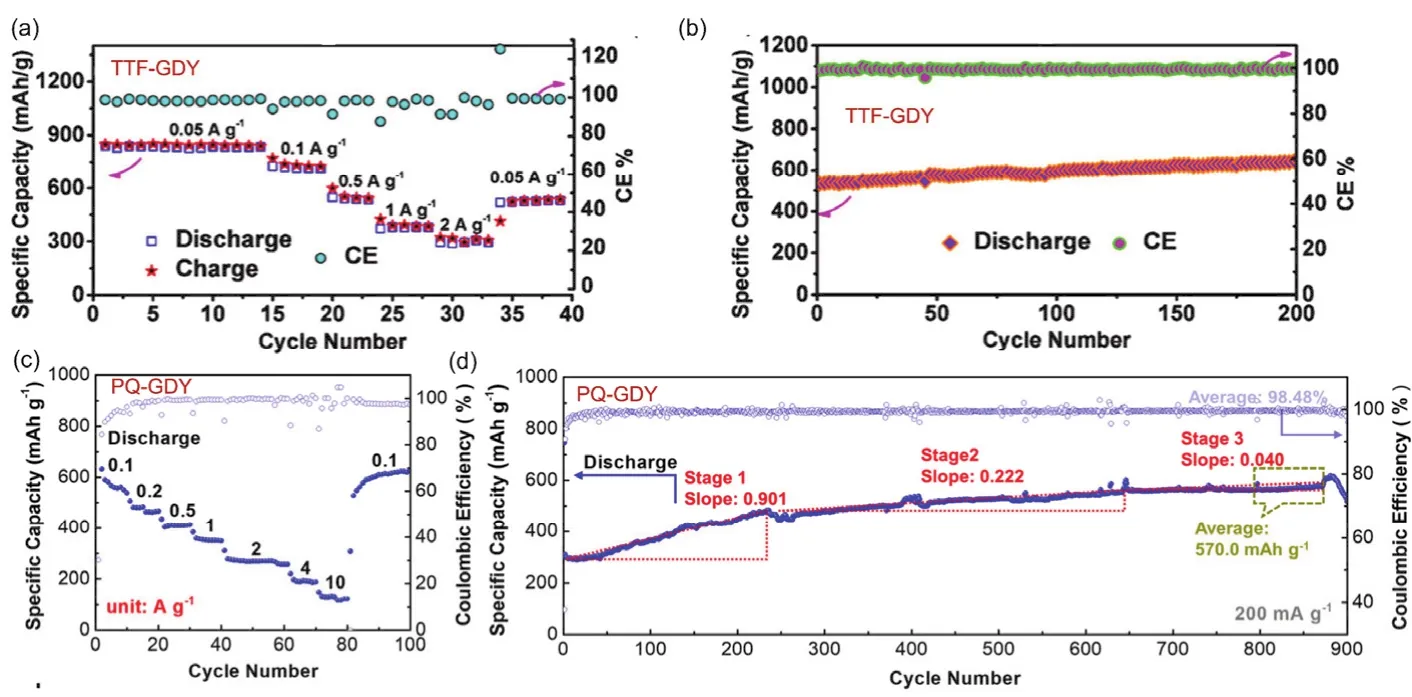

可以通過引入雜原子或雜環單元對材料的電化學性能進行調控。S、N等元素的摻雜可以大幅度提高摻雜位置周圍的鋰離子吸附能力。由圖1351,53可見,TTF-GDY電極的可逆容量高達837.6 mAh·g-1。在0.5、1和2 A·g-1的高電流密度下,TTFGDY電極的容量保持在544、372和294 mAh·g-1,具有良好的可逆性(圖13a)。在0.5 A·g-1的電流密度下,TTF-GDY電極表現出超強的可循環性和長效穩定性(圖13b)。與之相比,PQ-GDY也具有良好的倍率性能,在0.1、0.2、0.5、1、2、4和10 A·g-1的高電流密度下,分別可以觀察到632、485、414、355、272、195和133 mAh·g-1的可逆容量(圖13c)。在電流密度200 mA·g-1下持續900次循環后,PQGDY電極依然穩定,且仍保有570.0 mA h·g-1的比容量(圖13d)。由此可見,四硫富瓦烯單元是優異的給體,并呈現優良的氧化還原性質。在吡嗪并喹喔啉單元中引入的氮原子也可以調節材料的表面極性和電化學性能。作為新型電化學材料,以上石墨炔衍生物由于高比容量和優異的循環穩定性在能源領域具有巨大的應用潛力。

圖13 TTF-GDY和PQ-GDY的鋰離子電池性能51,53Fig. 13 Electrochemical performance of TTF-GDY and PQ-GDY in Li ion storage 51,53.

4.1.2 鈉離子電池

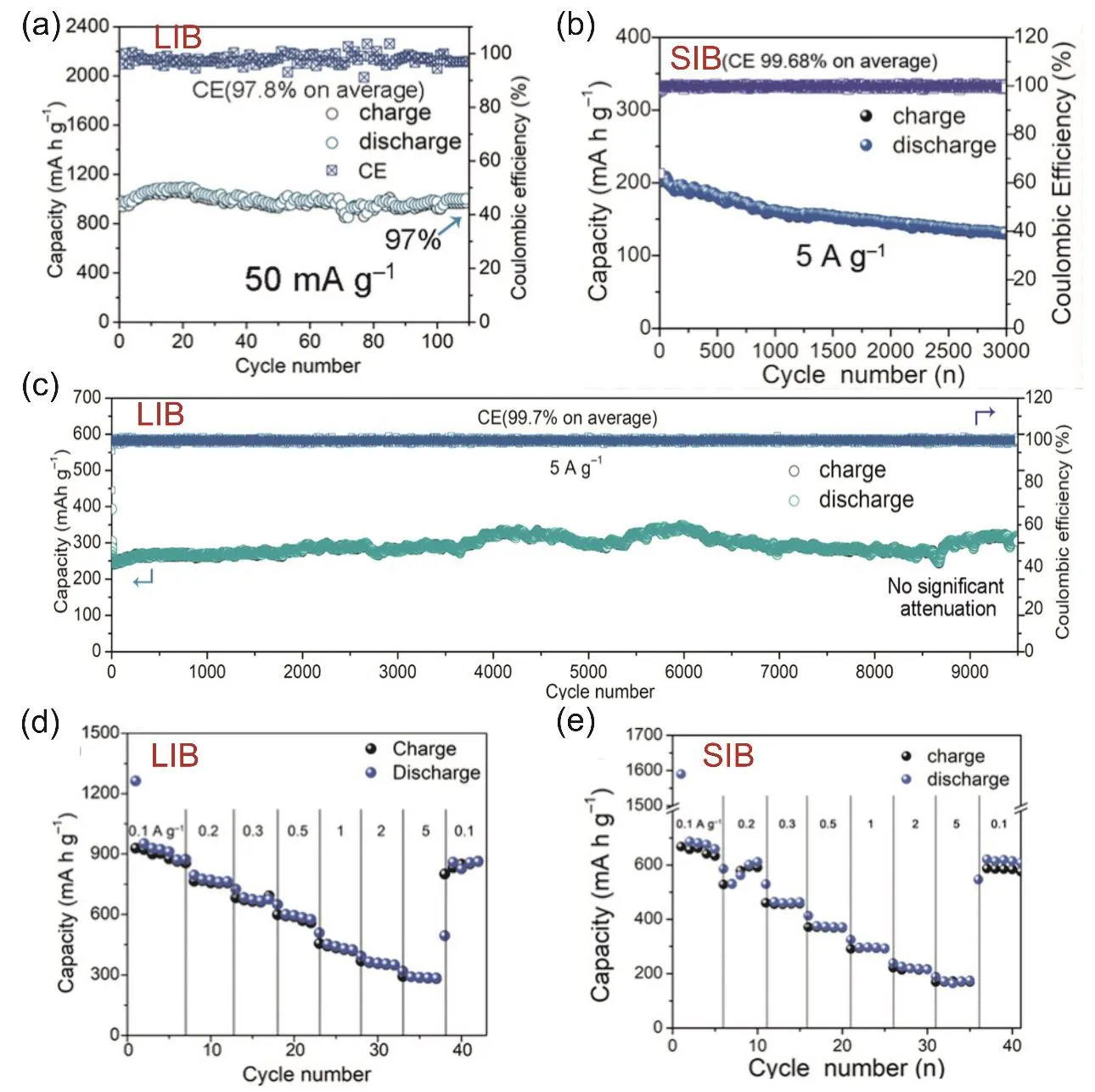

因豐富的鈉儲量,較大的離子半徑對能量密度要求不高,允許低濃度電解液,且無過放電特性以及與鋰離子電池相似的工作原理,鈉離子電池有望實現大規模儲能應用84,85。Lu等52測試了SBFCY-NS的鋰離子和鈉離子存儲性能(圖14)。鋰離子電池中,在50 mA·g-1電流密度下的比容量可達到1050 mAh·g-1,并在110次循環后仍能保持初始容量的97% (圖14a)。而在5 A·g-1電流密度下,鋰離子電池容量在9500次循環中保持穩定(圖14c)。鈉離子電池中,在5 A·g-1電流密度下循環3000次后,容量保持在130 mAh·g-1(圖14b)。用于鋰離子存儲時,在0.1、0.2、0.3、0.5、1、2和5 A·g-1的電流密度下測得比容量分別為928、770、671、588、443、359和286 mAh·g-1(圖14d)。在重新回到初始電流密度下,比容量仍可恢復(圖14d–e)。綜上,SBFCY-NS納米球內部合適的孔結構和空間為離子儲存提供了體積膨脹緩沖空間,豐富的交織大孔為體相提供了高效、足夠的離子傳輸通道。這些特殊的結構賦予了非常穩定的Li+和Na+存儲能力。該材料的研究為開發具有豐富孔隙的新型石墨炔衍生物電極材料提供了依據。

圖14 SBFCY-NS的鋰和鈉離子電池性能52Fig. 14 Lithium and sodium storage performance of SBFCY-NS 52.

4.2 電催化

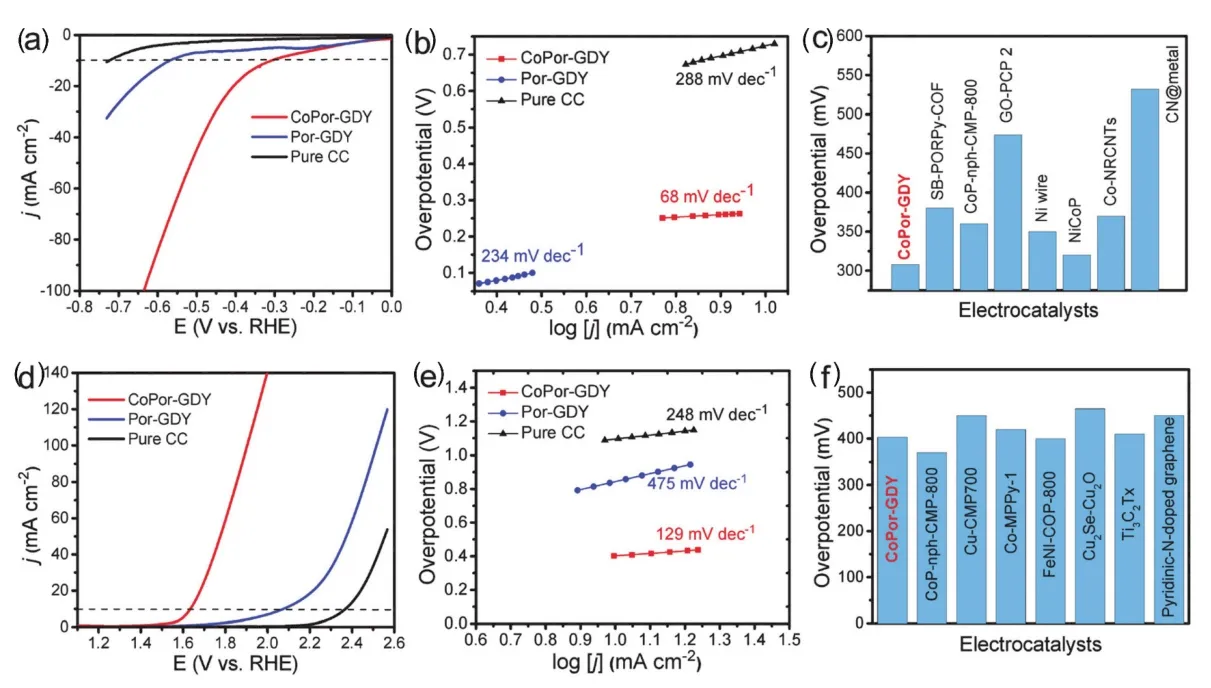

Pan等54將制備的卟啉基石墨炔衍生物Por-GDY負載鈷后得到CoPor-GDY,它可視為雙功能電催化劑,用于堿性溶液中的析氫反應(HER)和析氧反應(OER) (圖15)。擴展的二維多孔結構可以為小分子的擴散提供有效的傳輸通道,最終實現高效的催化性能。CoPor-GDY的HER在10 mA·cm-2下表現出308 mV的過電位(圖15a),Tafel斜率為68 mV·dec-1(圖15b),遠小于Por-GDY的斜率(234 mV·dec-1),表明CoPor-GDY催化的析氫反應更快;OER在10 mA·cm-2下表現出400 mV的過電位,Tafel斜率為129 mV·dec-1(圖15d,e)。與已報道的非貴金屬基催化劑、無金屬多孔材料催化劑,或相關復合材料相比,CoPor-GDY在HER和OER中表現出更低的過電位,表明其具有更好的催化性能(圖15c,f)。

圖15 CoPor-GDY和Por-GDY在析氫反應(a,b,c)和析氧反應(d,e,f)中的電催化性能54Fig. 15 The electrocatalytic performances of CoPor-GDY and Por-GDY in HER and OER 54.

4.3 光學領域的應用

石墨炔衍生物還可應用于激光、非線性光學等光學領域。Xu等58研究發現制備的納米片HgL1和HgL2 (圖9d,e)在532、1064 nm的激光照射下,呈現出穩定而明顯的寬帶非線性飽和吸收(SA)特性,因此可用作激光被動調Q (passively Q-switched,PQS)器件的飽和吸收體。兩種納米片都顯示出SA的光開關性能。此外,HgL1和HgL2兩個納米片作為飽和吸收體在1064 nm波長處展現了PQS激光器特性。HgL2納米片呈現更好的脈沖特性,包括更大的單脈沖能量(0.541 μJ)和更高的峰值功率(1.23 W)。這些具有可控厚度和高透明度的大面積納米片可以轉移到光學玻璃和其他基板上,并可以直接作為獨立薄膜應用在光電器件中。Liu等50報道了TPE-GDY (圖5a)的光學二次諧波現象,發現TPE-GDY在紫外波段顯示出清晰的手性信息,同時表現出良好的非線性倍頻響應。因此,TPE-GDY可視為一種具有重要發展前景的非線性光學(nonlinear optics,NLO)納米材料,為全碳納米材料在先進光子學領域的發展提供了一種重要的新策略,并為未來的非線性光電子應用開辟了新思路。

4.4 其他領域的應用

此外,石墨炔衍生物可作為功能性材料應用于其他領域。Arya等62研究發現,COP-GY (圖8b)由于大比表面積和多孔性,可用于油水分離。結合三聚氰胺海綿和棉織物進行測試,結果表明,加入COP-GY的棉織物表現出95.5%的油水分離效率;更重要的是,三聚氰胺海綿中的COP-GY表現出超疏水性,接觸角為154.4°。由此可見,COP-GY具有良好的油水分離效率、導電性和超疏水性,可作為防水、防腐和生物傳感領域有力的備選材料。COP-GY材料中芳烴分子之間主要通過一個乙炔鍵相連接,由于其制備更具有挑戰性,近年來也引起了科學家的廣泛關注。如Wu等86提出炔烴置換策略和合成得到的石墨炔,苯環之間只含有一組乙炔鍵。其中,三鍵的引入極大提升了材料的電子密度,與N2相比,更有利于對CO2的吸收。

5 結論及展望

石墨炔作為具有中國自主知識產權的新型碳材料,自從制備以來獲得了國內外科學家的高度評價和關注,經過十多年的快速發展,該類材料已在光電催化、半導體、能源、生物等多個領域呈現優良性能。由于該類材料制備方法簡單,前體分子結構易于可控合成,近年來,經過剪裁修飾獲得了系列結構特異的石墨炔衍生物,這類新型碳材料具有本征石墨炔的獨特電子結構和性能,又有分子極性導致材料電子分布不均勻而形成的特異性能,更極大拓展和優化了其在能源、催化等諸多領域的應用。

石墨炔及其衍生物與其他傳統碳材料的根本區別在于其sp和sp2電子結構所引發的新概念、新性質和新知識87。雖然一些重要的基本問題已經得到解決,然而,石墨炔衍生物的構筑以及其聚集態結構還需要更多的應用知識積累和探索,包括前驅體的選擇、不同維數聚集態結構及其本征性質的深刻了解、新的合成方法和技術、摻雜等以及與制備技術、成膜技術等的聯系。石墨炔衍生物的合成和制備及其聚集態結構仍需進一步研究。目前,石墨炔衍生物已在能源、催化、光電等諸多領域取獲得了突破性進展。由于其獨特的電子結構和可控的化學結構,石墨炔衍生物期望在新氫能源轉換、光合作用制化學品、高效人工固氮、生命科學、智能信息等領域呈現出變革性應用潛力。