基于多模態CT診斷任務對一站式胰腺灌注掃描時相優化方案的可行性*

孫青 俞溪 明兵, 彭金成 鄒慶 張仕勇 蘭茜琳 劉婷

(1.川北醫學院醫學影像學院,四川 南充 637000;2.德陽市人民醫院放射科,四川 德陽 618000)

一站式CT動態容積灌注成像(Dynamic volume CT perfusion,dVPCT)通過對靶器官或選定層面進行連續動態采樣獲取灌注數據集,是一種可提供多維度診斷信息的無創定量技術。既往一站式檢查受不同設備機型的影響密集采集時間選擇多在1.5~3 s[1-9],其中雙源CT多以1.5 s為主[1-5],缺乏統一或標準的掃描方案,理論上延長采集時間間隔或減少總采集時間能降低輻射劑量,但就胰腺而言對圖像質量及灌注參數值是否會影響診斷效果的比較研究尚少,因此本次研究采用第3代雙源CT針對胰腺探索2.5 s密集采集方式的可行性,以期進一步優化一站式灌注掃描方案。

1 資料與方法

1.1 一般資料 收集2018年7月~2020年11月于德陽市人民醫院采用第3代雙源CT正常胰腺灌注病例72例行回顧性分析,根據不同掃描參數設置分為A組和B組,A組(常規灌注組,24例):既往因可疑上腹部病變行常規上腹灌注檢查,密集采集時間1.5 s,24次動態容積掃描,總采集時間94.5 s;Z軸覆蓋范圍約17.6 cm或22.4 cm,;B組(時間優化組,48例):既往因結腸腫瘤行全腹灌注掃描,密集采集時間2.5 s,總采集時間75 s,19次動態容積掃描;Z軸覆蓋范圍約43.5 cm;所有納入病例中結腸腫瘤臨床分期T1-2N0M0。納入標準:①無胰腺相關病史,如胰腺腫瘤、胰腺炎及糖尿病等。②無胰周惡性病史、肝硬化。③無肝腎功能不全、心血管疾病等。④相同管電壓、管電流(根據受檢者身高、體重自動調整)。

1.2 檢查方法 采用西門子第3代雙源CT 容積灌注掃描模式,管電壓80 kV,管電流60 mAs,高級模擬迭代算法重建,重建層厚1.5 mm。檢查前所有受檢者禁食4~6 h,掃描前于肘前靜脈留置20 G靜脈套管針,使用腹部加壓帶并進行呼吸訓練,造影劑選擇碘邁倫 80 mL(400 mgI/mL),注射速率5.0 mL/s,后續以相同速率注入30 mL生理鹽水。A組掃描時間:3×4.5 s、12×1.5 s、6×6 s、3×9 s,共94.5 s,24組容積數據,Z軸覆蓋范圍根據身高選擇17.6或22.4 cm。B組掃描時間:3×5 s、12×2.5 s、4×7.5 s,共75 s,共19組容積數據,Z軸覆蓋范圍43.5 cm。

1.3 灌注圖像后處理

1.3.1 常規多模態圖像重建 灌注數據集傳送至后處理工作站(Syngovia,Siemens HealthcareSector,Germany)。在動態血管成像模式中,經過運動校正、降噪、定義腹腔干開口處腹主動脈為輸入動脈后繪制主動脈、胰腺及門靜脈時間-密度曲線(Time-density curve,TDC),基于該曲線采用時間平均法選擇強化峰值對應的單期圖像及前后兩期共三期圖像進行融合,對應常規腹部三期圖。在CT血管模式下,利用多平面重組技術(Multiplanar reformation,MPR),重建層厚5 mm及層間隔5 mm的軸位圖像。在相同模式下,采用最大密度投影法(Maximum intensityprojection,MIP)重建動脈血管圖。所有重建圖像上傳至圖像存檔和通信系統工作站。

1.3.2 常規多模態圖像的評價任務 ①基于常規腹部三期圖,放置感興趣區(Region of interest,ROI)于動脈期腹腔干開口層面腹主動脈、胰腺實質期鉤突、胰頭、胰體及胰尾、門靜脈期門靜脈分叉稍下方水平,避開邊緣及血管,將腹腔干開口層面豎直肌CT值作為參照,皮下脂肪CT值標準差(Standard deviation,SD)作為背景噪聲,每個部位對應期像重復測量3次取平均值,分別計算腹主動脈、胰腺實質及門靜脈信噪比(Signal noise ratio,SNR)、對比噪聲比(Carriernoise ratio,CNR)。計算方法:SNR=CT目標/SD皮下脂肪,CNR=(CT目標-CT 豎脊肌)/SD皮下脂肪。②基于血管圖,由2名診斷醫師以雙盲法對MIP顯示變異血管情況進行評估,圖像質量無法支持變異評價的進行記錄。

1.3.3 灌注參數測量 在CT體部灌注中,采用去卷積法,經過校正、降噪、定義腹腔干開口處腹主動脈為輸入動脈后獲得灌注偽彩圖,分別選取胰腺鉤突、胰頭、胰體及尾部最大橫軸面勾畫ROI,每個部位重復測量3次,各ROI取值1~2 cm2,并避開血管、胰管、邊緣部分,獲得各灌注參數,包括血流量(Blood flow,BF)、血容量(Blood volume,BV)、平均通過時間(Mean transit time,MTT)、表面滲透性(Permeability surface,PS),由2名醫生重復測量2次,各部位胰腺灌注參數值取平均值以減少誤差。

1.3.4 計算有效劑量(Effective dose,ED) 記錄體積CT劑量指數(Volume CT dose index,CTDIvol)和輻射劑量長度乘積(Dose length product,DLP)。ED=0.015×DLP。根據DLP/CTDIvol計算A組平均掃描長度。

2 結果

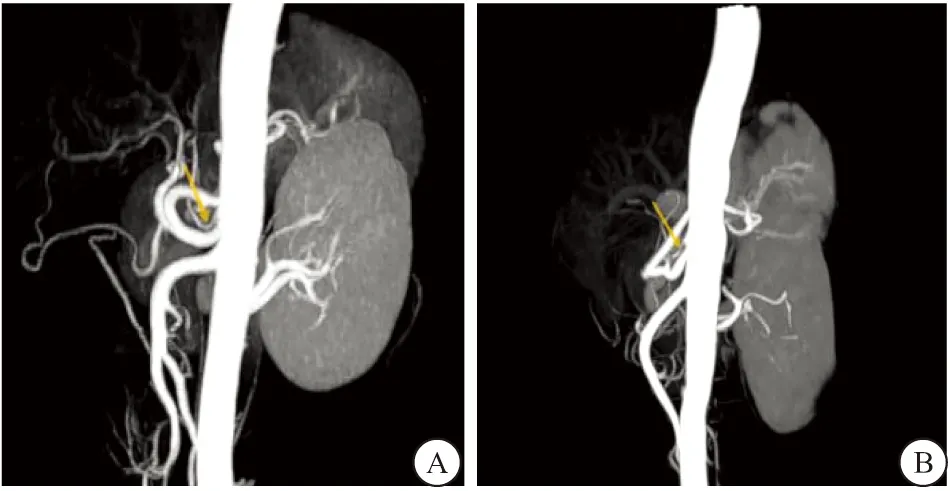

2.1 兩組一般資料對比及重建圖像質量評估 A組男14例,女10例;年齡34~65歲,平均(51.50±7.01)歲。B組男22例,女26例,年齡31~77歲,平均(54.77±8.52)歲。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。所有重建圖像均得到清晰的三期增強圖及血管圖(見圖1、圖2),腹主動脈、胰腺實質及門靜脈分別對應的最佳融合期像SNR、CNR 兩組比較差異無統計學意義(P>0.05)。2名診斷醫師對變異血管評估一致,8例胃左動脈起源于腹腔干(A組3/24、B組5/48),2例肝右動脈起源于腸系膜上動脈(A組1/24、B組1/48),3例肝左動脈起源于腹腔干(B組3/48)。見表1、表2。

表1 兩組一般資料及變異血管Table 1 General data and vascular anatomical variations of group A and B

表2 兩組腹主動脈、胰腺、門靜脈CNR、SNR對比Table 2 Comparison of CNR and SNR of abdominal aorta,pancreas and portal vein between group A and B

圖1 兩組重建動脈期、胰腺實質期及門靜脈期像Figure 1 Reconstruction of images in arterial phase,pancreatic parenchyma phase and portal vein phase in both groups注:腹腔干、門靜脈(黃色箭頭)顯示清晰銳利,胰腺輪廓清晰。A~C.密集采集時間1.5 s;D~F.密集采集時間2.5 s

圖2 兩組MIP血管清晰銳利,胃左動脈(黃色箭頭)起源于腹主動脈Figure 2 The MIP vessels of the two groups were clear and sharp,and the left gastric artery (yellow arrow) originated from the abdominal aorta注:A.密集采集時間1.5 s;B.密集采集時間2.5 s

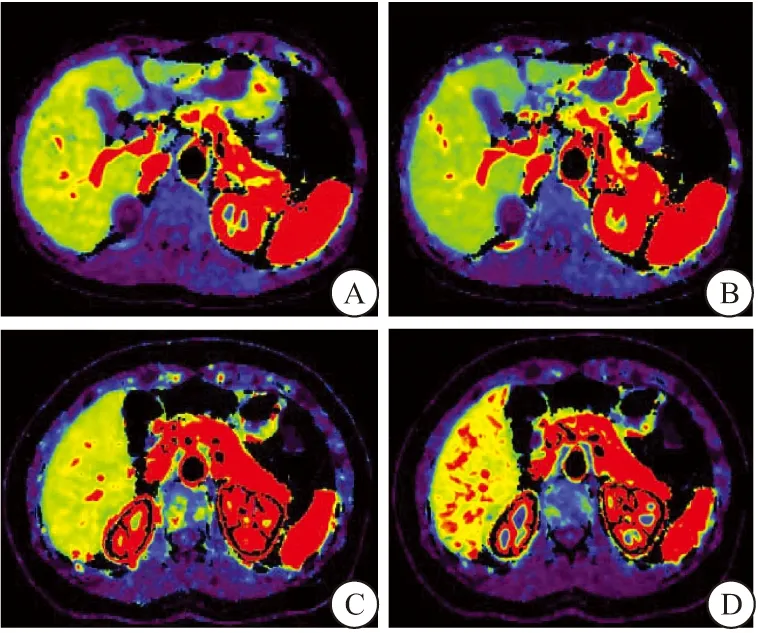

2.2 兩組正常胰腺各部位灌注參數值ICC分析及對比 測得各部位正常胰腺灌注參數值一致性較好(ICC>0.75,見表3)。兩組各部位正常胰腺各灌注參數BF、BV、MTT、PS差異無統計學意義(P>0.05,見表4)。灌注偽彩圖顯示胰腺血供豐富,見圖3。

圖3 兩組BF、BV灌注偽彩圖,胰腺血供豐富Figure 3 BF and BV color maps of two groups with abundant blood supply to the pancreas注:A~B.密集采集時間1.5 s BF、BV圖;C~D.密集采集時間2.5 s BF、BV圖

表3 兩組各部位正常胰腺灌注參數ICC值Table 3 ICC value of normal pancreatic perfusion parameters in group A and B

表4 兩組正常胰腺灌注參數對比Table 4 Comparison of normal pancreatic perfusion parameters between group A and B

2.3 兩組輻射劑量 A組平均z軸覆蓋范圍約(18.98±1.37) cm,平均有效劑量約(8.73±0.90) mSv;B組z軸覆蓋范圍43.50 cm,有效劑量約15.45 mSv。A組其他掃描參數設置不變的情況下,采用B組的2.5 s密集采集方式,根據B組單位Z軸輻射劑量可推算出A組平均有效劑量可減少約22.8%。

3 討論

一站式dVPCT成像能獲得多維度的診斷信息,具有其強大的臨床應用前景[10-14]。理論上采集間隔時間越短、獲得的期像越多越能反映組織灌注的真實情況,但這受到設備本身及輻射劑量的限制,第3代雙源CT在腹部灌注根據灌注Z軸范圍最快只能提供1.5 s或2.5 s的采集間隔時間,本研究回顧性收集了這兩種采集方式一站式灌注數據,重建出最佳三期增強圖、血管圖以及計算正常胰腺各部位灌注參數值,并對三種模態的CT斷數據進行比較發現,采用一站式成像技術主要優點在于多維度診斷信息的獲取基于一次靜脈注射下的掃描,無造影劑重復使用,簡化臨床流程,降低了受檢者輻射劑量。更重要的是該方法對病灶進行了實時多期采樣,掃描時間不依賴經驗設置,可融合實現影像診斷任務所對應的最佳強化期像,避免由于個體循環差異,胰腺實質或胰周血管難以達到最佳強化效果的問題,對動脈早期強化病灶如神經內分泌腫瘤檢出率大大提升[5,8,10],重建圖像質量不低于或優于常規單期增強[1,3-6,9],可作為常規CT檢查進行應用。

但目前針對胰腺病變的具體融合期像數目研究不多[4,5,15],李娟等[15]研究表明采用1.5 s采集方式實現胰島素瘤診斷任務的最佳融合期像數目為5期。本研究的創新點在于,不改變融合期相數設置5期,改變采集時間間隔從常見的1.5 s到2.5 s,可期待通過這樣的優化,2.5 s采集模式下3期融合圖更接近1.5 s采集模式下5期融合圖。另一方面,本研究中采用時間平均法避免了大血管達到強化峰值時造影劑可能密度不均的問題[16],基于最大密度投影法重建的血管圖無造影劑填充不均。本研究結果也證實時間優化組和常規灌注組所有融合圖像清晰,主動脈、胰腺及門靜脈信噪比、對比噪聲比差異均不明顯,所有血管圖均能支持變異血管評估,具有臨床運用價值。本研究中采用的CTP去卷積模型通過TDC曲線轉換剩余函數(Impulse residue function,IRF) 得到目標器官灌注參數值,灌注參數的準確獲取需同時滿足兩個條件:足夠和高頻的采集時間。造影劑隨血流通過實質灌注的持續時間里,采集時間足夠長保證了造影劑從血管內皮彌散至細胞間隙這一生理過程的動態平衡,采集時間越密集,其灌注數據集越接近血流動力學改變,反之可能會造成數據點的丟失。

本研究結果顯示時間優化組容積數據獲取的正常胰腺灌注參數值與常規灌注組差異不明顯,說明掃描時相的適度變化可準確評估其血流特點,Li[17]、余鑫等[18]采用第3代雙源CT胰腺灌注研究中采集總時長(40~53.5 s)低于本研究,密集掃描時間為1.5 s,得到的各部位灌注參數值也與本研究接近。說明75 s的掃描時長及2.5 s密集采集時間間隔達到了足夠以及高頻的要求,這也符合灌注參數的計算是基于TDC曲線,而不是單個采集時間點的組織密度。Kalarakis等[19]研究表明3.4 s采集時間間隔可獲取準確的肝腫瘤灌注參數。Konno等[5]研究中基于320排容積CT采用3 s密集采集時間間隔,得到的胰腺BF為(93.8±31.1)mL/(100 g·min),BV為(38.8±18.0)mL/100g,與本研究明顯不同,可能與掃描時間間隔、研究設備或是人種差異等相關。卞佳等[20]研究顯示腦灌注參數絕對值受時間間隔影響,這可能是由于算法、輸入動脈不同。由此表明灌注參數值可能受其它多種因素影響,不同臟器因素干擾程度亦或不同。

本研究結果顯示A組即常規一站式上腹灌注組平均有效輻射劑量為(8.73±0.90) mSv,低于既往報道輻射劑量(14.5 mSv~27.6 mSv)[4,5,7],與于鑫[13]采用第3代雙源CT輻射劑量相近。根據B組單位Z軸輻射劑量可推算出常規一站式上腹灌注組在保持原有掃描參數不變的設置下,由2.5 s密集掃描方案替代1.5 s密集掃描方案,平均有效劑量可減少約22.8%,即6.74 mSv,與第3代雙源CT常規上腹增強ED較為接近(6.25±2.90) mSv[1],說明該采集方式可進一步降低上腹部dVPCT輻射劑量,在臨床運用中具有可行性。

本研究不足之處在于對比單一、存在偏倚,未拓展時間間隔范圍,兩組病人、各段掃描時相均不同。算法也只局限于去卷積法,未證實最大斜率算法該方案是否可行。亦另外是否對胰周臟器如肝臟、脾臟、腎臟等血流灌注值產生影響尚未明確,這有待進一步研究,以實現滿足多臟器灌注診斷、數據分析以及血管成像需求的掃描及重建技術。

4 結論

基于第3代雙源CT采用1.5 s和2.5 s密集采集方式的一站式dVPCT所獲得的三期增強圖、血管圖及灌注參數值無明顯差異,且后者可降低輻射劑量,使得上腹灌注輻射劑量接近第3代雙源CT常規三期增強掃描輻射劑量,這有助于一站式上腹灌注2.5 s密集采集方式的推廣應用。