吐蕃黃金制品上的獅紋研究

張大利

本文討論的主要對象是在我國西藏、青海等地考古發掘出土的吐蕃時期實物材料,以及流散于市面上的吐蕃時期金、銀器物,主要為金、銀飾件。學界以往對于這些缺乏具體考古背景的吐蕃金銀器物,多采用與不同地域、年代間的相似器物群進行類比、歸納的方法,概括出器物形制特點以及風格。筆者認為在這一方法指引下,再從紋飾角度加以觀察,也是探究吐蕃金銀器物藝術風格與審美特點的一種路徑。

一、吐蕃社會與獅子形象

佛為人中師子,佛所坐處,若床若地,皆名師子座。……佛亦如是,于九十六種道中,一切降伏無畏,故名人師子。(2)龍樹:《大智度論》卷7,鳩摩羅什譯,上海:上海古籍出版社,1991年,第46頁。

《大智度論》記載佛陀如獅子而無畏,因此為人中獅子,其座為“師子座”,將獸中之王與人中至尊對應。佛陀母國中迦羅迦村馱佛本生城處也建有阿育王所留存的石刻獅子之像。(3)參見玄奘、辯機:《大唐西域記校注》卷6,季羨林校注,北京:中華書局,2009年,第514頁。佛陀“釋迦族作為王族,乃剎帝利種姓,為雅利安民族中日種系甘蔗王的后裔”。(4)周貴華:《印度佛教:從佛教起源至公元7世紀》,魏道儒主編:《世界佛教通史》第1卷,北京:中國社會科學出版社,2015年,第87頁。佛教教法和世俗社會的雙重屬性下,將象征神秘、尊貴的獅子與佛陀先祖世系相連,又冠以佛陀釋迦獅子的名號,此后作為一種常見的佛教敘事而見于各種文獻。

吐蕃社會歷史文化與政治活動中將獅子賦予更重要的屬性和象征意義。在吐蕃頒布的“六褒貶”里,對勇士獎以豹與虎(皮),對懦夫用狐帽告之。(5)參見巴臥·祖拉陳瓦:《賢者喜宴·吐蕃史譯注》,黃顥、周潤年譯注,北京:中央民族大學出版社,2009年,第51頁。兩條記述互相對照,側面反映出獅子尊貴、不輕易使用的特性。在吐蕃向唐朝敬獻的貢物中,包含帶有獅子形象的大型金銀器。《冊府元龜》記載:“顯慶二年十二月(657),吐蕃贊普遣使獻金城,城上有獅子、象、駝馬、原羝等,并有人騎。并獻金甕、金頗羅等。”(6)王欽若:《冊府元龜》卷970《外臣部十五》,南京:鳳凰出版社,2006年,第11232頁。該條文獻不僅反映出吐蕃已經具有高水準的金銀器制造工藝,而且展示出獅子是作為搭配在高等級貢物中的一個藝術題材。松贊干布曾將獅首雕刻在大昭寺柱頭上,(7)參見薩迦·索南堅贊:《西藏王統記》(藏文),北京:民族出版社,1981年,第142頁。之后赤祖德贊又被冠以獅子王熱巴巾(8)參見中國藏學研究中心《大藏經》對勘局編著:《中華大藏經〈丹珠爾〉對勘本總目錄(上、下)》,第36冊,北京:中國藏學出版社,2007年,第963頁。的名號,足見獅子與吐蕃王室、社會生活的密切關系。

吐蕃社會將喜獅、崇獅風尚提升到新的高度,并作為自身文化中不可或缺的要素延續下來。獅子尊貴、神圣的特征得到更強烈的體現。在吐蕃的世俗生活中則與王權緊密相關,是其至高無上的一種象征,在西藏的宗教傳統體系中,更是作為佛教文獻與藝術圖像中一種共同的元素而沿襲。

二、吐蕃金銀器物上的獅子紋飾

現存吐蕃時期的金、銀器物在類型和風格上都有較明顯的時代特征,但目前所發現的吐蕃金銀器絕大部分都不是通過正常的考古發掘所獲,而是通過個人販賣流散于世界各國的博物館和私人藏家手中,(9)參見沈琛:《麝香之路:7—10世紀吐蕃與中亞的商貿往來》,《中國藏學》2020年第1期,第53—54頁。缺乏具體的背景信息支撐。近些年在青海都蘭、烏蘭等地的吐蕃墓葬中出土了一些金、銀器件及飾品,這是通過紋飾去窺探器物流派與風格的一種補充。

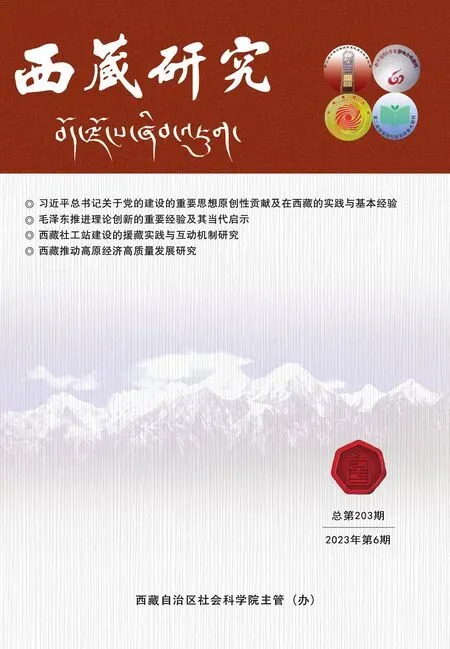

筆者選取了數件較為典型的吐蕃時期的金、銀器,并將其上的獅紋整理分類為奔躍、站立、蹲臥三種形態。(10)因為篇幅有限,下文中部分器物只展現局部。奔獅紋在吐蕃金銀制品獅子紋樣中占主流,對比毛發、身形、頭首等具體要素可分成兩類藝術風格。

第一類呈如下特點:波浪形或螺旋形鬃毛披于后頸,較為濃密。獸耳、獸眼多為三角狀與水滴形,尾部毛發向上揚起,胸線明確且縱貫獅身,爪痕刻畫較為明顯。獅身刻有卷草紋飾,整體畫面動感強。

克利夫蘭藝術博物館藏鎏金鋬指銀杯。(11)該器物現藏于美國克利夫蘭藝術博物館,通高9.8厘米、底徑10厘米、口徑12厘米。杯身長直,為直筒狀。杯口部包有一圈聯珠紋樣。杯身焊有上下一套完整的指墊與指環。器物底部刻寫藏文一行: US踅D骭D?f骯跛B粲Q 詳見M.L.Cater,“Three Silver Vessels from Tibet’s Earliest Historical Era:A Preliminary Study”,Cleveland Studies in the History of Art,vol.3,1998,pp.23-25;霍巍:《吐蕃時代考古新發現及其研究》,北京:科學出版社,2011年,第168頁。器壁上有兩只奔獅,前爪舉起,作撲躍狀。鼻、眼清晰,雙耳似角貼于頭部,身形敏捷。鬃毛呈螺旋狀(見圖1-1)。同一套器物中還有另一件鎏金來通杯。(12)該器物器長30厘米、口徑9.1厘米。器物口沿處邊緣裝點聯珠紋一周,下方為戳點忍冬卷草紋一周。底部小口為鹿頭裝點,角為柱狀。采自M.L.Cater,“Three Silver Vessels from Tibet’s Earliest Historical Era:A Preliminary Study”,pp.28-31;仝濤:《青藏高原絲綢之路的考古學研究》,北京:文物出版社,2021年,第174頁。來通杯器壁兩側各有一奔獅,其形態與鋬指銀杯獅子相似。前爪高舉,波浪形鬃毛貼于后頸,神情兇猛,尾巴與脊線平行,輕度上揚,獅身有卷草狀紋樣刻飾(見圖1-2)。

第二類藝術風格相比則有較大差異:獅鬃呈線形,濃密但不再貼附后頸,而于頭后飄揚。耳、眼部仍保持三角或菱形狀,水滴狀。其次獸首表情也有改變,奔獅嘴巴呈半開或大張狀,部分噴吐舌頭,出露利齒,神情更為兇猛。胸線刻畫簡明清晰,獅身紋樣裝飾多為短豎線形的刻畫。尾巴向上,尾毛為筆刷狀,與鬃毛方向保持一致。整體畫面比第一類奔獅則更富有動感。筆者選取五件器物以供參照:

芝加哥藏鎏金銀鋬指杯。(14)此器物為碗形鋬指杯。參見王旭東、湯姆·普利茲克主編:《絲綢之路上的文化交流:吐蕃時期藝術珍品》,北京:中國藏學出版社,2020年,第237頁。造型優美,紋路清晰。器物內壁非素面,杯壁外側裝點有花瓣植物紋與動物紋飾。杯壁外側含奔獅一對,與一對神獸相互交叉,杯指墊表面飾奔獅一頭(見圖2-1、2-5)。

圖2-1、2-5:獅紋鳥魚紋鎏金銀鋬指杯側視、俯視奔獅紋 2-2、2-3:獅紋神鹿紋鎏金銀盤奔獅紋 2-4:銀制帶把杯奔獅紋 2-6:鍍金銀鋬指杯指墊奔獅紋 2-7:神獸紋金帶飾奔獅紋

瑞士藏獅紋鎏金銀盤。(15)參見王旭東、湯姆·普利茲克主編:《絲綢之路上的文化交流:吐蕃時期的藝術珍品》,第243頁。器型為淺腹,圈足,與上述鎏金銀鋬指杯為一套器物。銀盤內采用中心對稱構圖,盤心為一圓圈,圈內含首尾相接的奔獅一對。中心圓圈與盤外沿之間分布4個四瓣花形單元,含有相互交替的神獸與奔獅各一對(見圖2-2、2-3)。

芝加哥藏銀制帶把杯。(16)敞口,器腹較深,呈圓弧形下收。杯底帶圈足,聯珠紋裝點一周。杯口處帶指把一具,且杯上部裝飾聯珠紋一周。詳見霍巍:《吐蕃時代考古新發現及其研究》,第170頁;M.L.Cater,“Three Silver Vessels from Tibet’s Earliest Historical Era:A Preliminary Study”,pp.35-40;A.Heller,“The Silver Jug of the Lhasa Jokhang:Some Observations on silver objects and costumes from the Tibetan Empire(7th-9th century)”,Silk and Road Archaeology,2003,pp.213-237.器壁表面為卷草纏枝紋樣,其間有三對獅子兩兩舉爪相立其中,器物圈底有一立鹿,做回望狀(見圖2-4)。

紐約大都會博物館藏鍍金銀鋬指杯。(17)該器物敞口,器腹下收,杯壁呈圓弧形,圈足,并帶有一具含指墊的杯把。口沿部含有一周聯珠文。詳見A.Heller,“Tibetan Inscriptions on Ancient silver and gold Vessels and Artefacts”,Journal of the international association for bon research,vol.1,2013,pp.277-280.器腹紋樣簡潔明了,共有八組相互纏繞的葡萄藤紋。杯指墊表面含有浮雕奔獅一頭(見圖2-6)。

神獸紋金帶飾。(18)該組飾片主要紋飾為羚羊、獅子等,多作奔跑狀,四蹄飛揚,極富動感。帶飾背后四角上各有一顆金釘可供穿系皮革之類。見蘇淑芳:《金曜風華·赤猊青驄——夢蝶軒藏古代金飾》,香港:香港中文大學出版社,2013年,第94—95頁。該帶飾為一組三十件之一,帶飾表面鑿刻浮雕奔獅紋樣,風格與紐約大都會博物館藏鍍金銀鋬指杯奔獅風格高度相似,但該奔獅身有小翼,并裝飾卷草紋樣(見圖2-7)。

上述五件器物經考證基本認定是吐蕃時期的標志性器物。雖然器型各異,但五件器物上的獅紋具有大量相似特征。獅子或奔跑,或張口而雙爪上舉,呈尖舌利齒狀。眼、耳基本為三角形、菱形與水滴形。鬃毛,尾巴揚起,并且尾毛、鬃毛與口部開合方向一致。獅子身形曲度大,肌肉緊實,獅掌厚實,胸線明顯,獅身有少量卷草紋或豎線刻畫,總體都符合第二類奔獅特征。

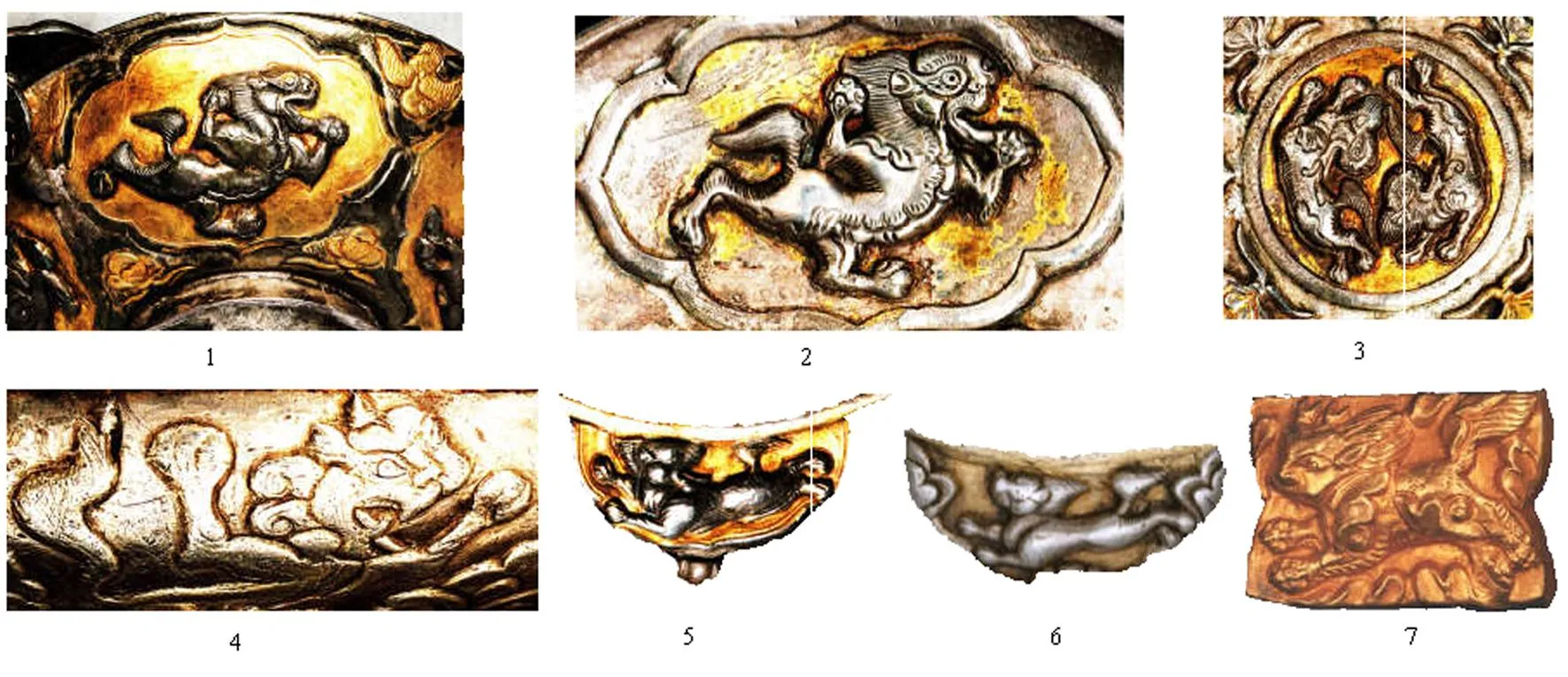

但筆者發現并非所有奔獅都按上述兩類特點進行嚴格區分,混合兩類風格的奔獅則見于吐蕃黃金飾片上。

一件保存完整,雕刻精美,應為皇室專用品的帶金飾織錦漆木馬鞍(19)參見王旭東、湯姆·普利茲克主編:《絲綢之路上的文化交流:吐蕃時期的藝術珍品》,第276頁。的鞍橋飾片上,捶揲有獅子、帶翼奔馬的紋樣。動物之間以六瓣花朵隔開,花鬘纏繞。經觀察一奔獅兼具兩類風格特征。一頭獅子似在奔跑,毛發呈波浪形卷曲,披于后頸。肌肉寫實,身形矯健有力,爪痕清晰,尾巴作筆刷狀與身體平行(見圖3-1)。

圖3-1:帶金飾織錦漆木馬鞍奔獅紋 3-2:獵獅紋箭筒裝飾金牌奔獅紋 3-3:金鞍橋飾上的奔獅紋(20)圖3-1、3-2采自王旭東、湯姆·普利茲克主編:《絲綢之路上的文化交流:吐蕃時期的藝術珍品》,第275、82頁;圖3-3采自蘇淑芳:《金曜風華·赤猊青驄——夢蝶軒藏古代金飾》,第56頁。

芝加哥藏有一件吐蕃貴族獵獅紋箭筒裝飾金牌。該金飾品采取捶揲與鏨刻的吐蕃金銀器制作方法。(21)參見王旭東、湯姆·普利茲克主編:《絲綢之路上的文化交流:吐蕃時期的藝術珍品》,第82頁。獅子兩爪高舉,嘴巴大張,露出尖齒,肌肉結實,呈現被獵殺而撲躍的姿態(見圖3-2)。從整體造型與獸首表情分析,符合第二類奔獅風格。獅鬃為波浪形卷曲于后頸。獅身裝點卷草紋,且有三角狀胡須,爪部、毛發刻畫細膩,獅尾平順向上仰起,這些又都為第一類奔獅風格。

夢蝶軒收藏有一件金鞍橋飾片,(22)參見蘇淑芳:《金曜風華·赤猊青驄——夢蝶軒藏古代金飾》,第56頁。其飾片上的奔獅毛發飄揚腦后,嘴巴大張,利齒突出。結實靈動的身姿,輔以卷狀紋樣裝點,茂密的尾部鬃毛向上彎曲,爪部線條與爪尖的刻畫突出。這些特征均與上述兩器物的獅紋相似(見圖3-3)。

通過整理、歸納出了兩種明顯的奔獅風格特征,紋樣雖繁復但側重表現的藝術風格有所不同。第一類注重整體表情的塑造,第二類注重場景的表現。融合兩種類型特點的奔獅紋飾,則主要多裝飾于金銀飾片上,獅紋整體和細節的刻畫更為細膩,兼具兩類奔獅的特點,動靜結合,躍動感也更為強烈,這與器物的材質以及制造手法的進步不無聯系。

立獅紋的第一種特點為獅子四爪著地。克利夫蘭博物館所藏鎏金細頸銀瓶(23)該器物高23厘米,底徑6.5厘米、口徑8厘米。瓶體修長,呈喇叭口狀,細長頸,圓肩,長鼓腹,圈足,底部一圈聯珠紋樣。詳見霍巍:《吐蕃時代考古新發現及其研究》,第165頁;仝濤:《青藏高原絲綢之路的考古學研究》,第169頁;M.L.Cater,“Three Silver Vessels from Tibet’s Earliest Historical Era:A Preliminary Study”,pp.25-28.紋飾繁復,器壁表面一頭立獅紋飾引人注目(見圖4-1)。獅子神情兇猛,站立回望而似在嘶吼,鬃毛呈螺旋狀。雙耳似菱形,血盆大口。肌肉飽滿,胸線明確,獅掌厚實。獅身裝飾卷草紋,尾巴上揚。獅子站于花座之上,周身布滿葡萄藤紋。

圖4-1:克利夫蘭博物館所藏鎏金細頸銀瓶 4-2:西藏當雄雄獅鳥紋金耳勺正、反面(24)圖4-1采自克利夫蘭藝術博物館官方頁面;圖4-2采自微信公眾號《文博中國》。

再將視野轉向青藏高原。西藏當雄墓地曾出土一件雄獅鳥紋金耳勺(25)該件飾品出土于西藏當雄墓地,關于該墓葬的詳細情況,有待正式考古簡報的公布。該器物色澤鮮亮,器身筆直細長,整體由圓形佩環,耳柄,器身,端首四部分構成,通長約10厘米,最寬處約為1.3厘米。(見圖4-2)。觀察該耳勺主體部分正反面刻有獅子與綬帶立鳥的動物紋樣,造型各有特點。耳勺正面的獅子獸首寫實,頭部較大。眼、鼻勾勒準確,鬃毛呈環狀延伸于頸、肩部。頭部略低,身型呈站立狀,尾巴下垂夾于雙腿之間。線條輪廓刻畫清晰。

第二種為垂直式的形態,且多為雙獅對稱式構圖。青海烏蘭泉溝一號墓葬曾出土一件鎏金銀王冠。根據公布的資料觀察,該王冠護頸處有一對呈垂直姿態的對獅(見圖5-1、5-2)。整幅畫面對稱式構圖,主體紋飾清晰且繁復。雙獅對立而站,口銜瑞草,鬃毛濃密,呈波浪螺旋形披于后頸,前爪相接,周身布滿卷草纏枝紋,卷葉形紋樣裝點雙獅前肩與后臀,胸線明確,尾巴下垂夾于后腿之間,(26)參見仝濤:《青海烏蘭縣泉溝一號墓發掘簡報》,《考古》2020年第8期,第28—30頁:圖23、24。與金耳勺的獅尾風格類似。

圖5-1:鎏金銀王冠 5-2:鎏金銀王冠線描圖 5-3:杏狀鎏金飾片(27)圖5-1、5-2采自仝濤《青海烏蘭縣泉溝一號墓發掘簡報》,第30—31頁,圖24、25;圖5-3采自王旭東、湯姆·普利茲克主編:《絲綢之路上的文化交流:吐蕃時期的藝術珍品》,第289頁。

藏于芝加哥普利茲克的一件馬具垂飾中的杏狀鎏金飾片上也含有一對雙獅(見圖5-3)。該飾片系在鎏金銀馬具皮帶之上。兩獅以垂直站立狀相對,但并非靜態,似在爭斗。(28)參見霍巍:《吐蕃馬具與東西方文明的交流》,《考古》2009年第11期,第77—85頁。嘴巴大張,露出舌尖,鬃毛飄揚,前爪撲躍,后爪直立,尾巴向上揚起。

臥獅青海省都蘭血渭一號墓出土一件吐蕃時期的雙獅日月紋金飾件(見圖6-1、6-2)。飾片中心植物為寶相花紋,花心表面以紫水晶裝飾,周身花瓣圍繞,且有綠松石填充于細金粟邊框內。(29)參見韓建華:《青海都蘭縣熱水墓群2018血渭一號墓》,《考古》2021第8期,第62頁,圖32。該飾件上的雙獅呈浮雕效果,相向對立蹲臥,口銜日月。鬃毛噴張,前腿搭在寶向花上,后腿臥立,四蹄粗大,尾巴卷夾于后腿之間向上揚起。尾部有一環狀穿孔洞,應為系帶裝飾之用。獅身各鑲嵌一顆紫水晶,背面平整。(30)參見韓建華:《青海都蘭縣熱水墓群2018血渭一號墓》,第62頁,圖32。蹲臥狀的獅子紋樣也常見于唐、粟特的金銀器中。

圖6-1、6-2:吐蕃雙獅日月紋金飾及線描圖(31)圖6-1、6-2采自韓建華:《青海都蘭縣熱水墓群2018血渭一號墓》,第62頁,圖32。

三、多種風格融合下的吐蕃金銀器獅紋

(一)吐蕃金銀器獅紋上的中原元素

近些年考古工作者在中國西藏、青海等地都發現了許多石刻獅子,從石獅造型樣式看,基本沒有太大差別。學術界就石獅的雕刻技法與造型藝術風格,題材溯源都進行過研究。(32)巴桑旺堆、霍巍、阿米·海勒、湯惠生、夏吾卡先等學者都專門撰文討論西藏、青海等不同地點出土的石獅制作年代與雕刻風格,有外來中亞伊朗說、中原唐代說以及融合說三種基本觀點,限于篇幅,不再一一舉例。反觀同時期中原文化,獅子也已不如南北朝獅子具有神性,寫實的獅子已見于唐代的日常生活。唐代帝陵中石獅造型更為常見(33)參見吳鐵、朱利民:《蠡測陜西唐代帝陵獅子石雕中的外來文化元素》,《西北大學學報》2020年第6期,第110—112頁;張建林:《唐代帝陵陵園形制的發展與演變》,《考古與文物》2013年第5期,第87—89頁。(見圖7-1、7-2)。唐代金銀器中也有相似的藝術風格,內蒙古哈達溝出土的鎏金獅紋銀盤上捶刻一浮雕獅子紋(34)該銀盤六曲葵花形口,寬邊沿,淺腹敞口,采取中心置圖,獅子周圍輔以六組團花,盤沿飾闊葉團花六組。圖文信息采自內蒙古博物院網站。(見圖7-4、7-5),雄獅形體刻畫逼真,肌肉飽滿。獅子張口回望,毛發呈條狀披于頭后,尾部呈卷狀,夾腿后繞身上卷。法國集美博物館一件唐代麻布織品上繪有一獅子形象,其特征與上述一致(見圖7-3)。比較陵墓、織物品、金銀器制品上的獅子紋樣,可以看出蹲伏狀的獅子,尾巴夾腿反卷的藝術特征在唐代獅子紋樣題材中是比較流行的樣式。

圖7-1:盛唐橋陵石獅 7-2:晚唐光陵石獅 7-3:法國集美博物館所藏敦煌出土唐代麻布織品獅子像 7-4、7-5:內蒙古哈達溝鎏金獅紋銀盤(35)圖7-1、7-2采自賀艷:《唐陵石獅造型演變及其傳承研究》,碩士學位論文,西安建筑科技大學,2021年,第73—74頁;圖7-3、7-5采自湯惠生:《略說青海都蘭出土的吐蕃石獅》,《考古》2003年第12期,第85頁,圖5;圖7-4采自內蒙古博物館官方頁面。

通過觀察吐蕃石獅的外形特征,發現其風格與唐代石獅非常相似,渦旋狀鬃毛,蹲伏狀。最重要的共同特征是獅尾都由一側通過腹部,夾在腿間從另一側的腰際處反卷上來(見圖8-1)。(36)參見湯惠生:《略說青海都蘭出土的吐蕃石獅》,第83頁。關于吐蕃石獅的整體風格來源說法不一,受唐代中原文化的影響是主流觀點。湯惠生通過對吐蕃石獅的頭首、身形、坐姿等主要特征進行分析,將其與墓葬形制一并認為是受到中原文化的影響下形成。(37)參見湯惠生:《略說青海都蘭出土的吐蕃石獅》,第83頁。謝繼勝也認為雖然藏王陵前的獅子形象與中亞伊朗等地的獅子有相似性,但尚未在西藏西部藝術風格傳播區域內發現獅子經藏西進入衛藏的傳播線索,不足以證明其源自中亞。(38)參見謝繼勝:《川青藏交界地區藏傳摩崖石刻造像與題記分析——兼論吐蕃時期大日如來與八大菩薩造像淵源》,《中國藏學》2009年第1期,第127頁。霍巍指出吐蕃陵墓建制有受到中原唐代喪葬禮制影響的痕跡,但并不等同于將石獅的藝術特點單純歸為某一類風格。(39)參見霍巍:《吐蕃時代考古新發現及其研究》,第46—51頁。

圖8-1:青海都蘭科肖圖吐蕃石獅 8-2:榆林25窟東壁圖像中部盧舍那獅子座 8-3:青海玉樹貝溝大日如來佛堂佛座泥塑獅子線描圖(40)圖8-1采自湯惠生:《略說青海都蘭出土的吐蕃石獅》,第83頁,圖1;圖8-2采自敦煌研究院:《敦煌石窟藝術·榆林第25窟附第15窟(中唐)》,南京:江蘇美術出版社,1993年,第28頁,圖8;圖8-3采自張長虹、張延清:《青海玉樹貝溝大日如來佛堂佛教石刻調查簡報》,《藏學學刊》2019年第1期,第15頁,圖5。

青藏高原上獅子尾巴反卷,夾腿上翹的藝術特征并不僅限于西藏陵墓石獅。青海玉樹貝溝摩崖石刻以及河西吐蕃敦煌石窟中的壁畫圖像中都有所發現。敦煌榆林25窟東壁圖像中部盧舍那佛獅子座下有三只獅子圖像,皆為綠發白身(見圖8-2)。三只獅子卷曲狀鬃毛,張口吐舌,左、右二獅尾巴繞身,夾于雙腿之間上翹。而在青海玉樹貝溝大日如來佛堂佛座下也有一對反向蹲坐的泥塑石獅,綠發白身,螺旋狀鬃毛,嘴巴微張而露齒,帶有三角形胡髯(見圖8-3)。基本與榆林25窟佛座下的獅子風格形象相同,尾巴更是一致呈反卷,夾腿上翹狀。(41)參見謝繼勝:《川青藏交界地區藏傳摩崖石刻造像與題記分析——兼論吐蕃時期大日如來與八大菩薩造像淵源》,第127頁。

考慮到青海玉樹貝溝摩崖石刻約為803或806年之后,(42)參見張長虹、張延清:《青海玉樹貝溝大日如來佛堂佛教石刻調查簡報》,第21頁;謝繼勝:《川青藏交界地區藏傳摩崖石刻造像與題記分析——兼論吐蕃時期大日如來與八大菩薩造像淵源》,第127頁。榆林25窟的營建年代為776—786年,(43)參見沙武田:《榆林窟第25窟:敦煌圖像中的唐蕃關系》,北京:商務印書館,2016年,第54頁。兩地時間相差不大,正值吐蕃政權勢力鼎盛時期,佛教信仰也已在上述地區興盛。筆者認為兩地發現的佛教遺跡、石刻圖像中的獅尾采用與吐蕃陵墓石獅相同的藝術特征不是偶然。在吐蕃金銀器中,也有數件其獅紋風格都與上述特征較為相似,試列以茲比較:

第一件為血渭一號墓的雙獅日月紋金飾件(見圖6-1、6-2)。雙獅呈蹲臥狀,獅尾與吐蕃、唐陵石獅一致,夾于雙腿,自下部反卷向上。

第二件為烏蘭泉溝鎏金銀王冠(見圖5-1、5-3),雙獅對稱站立,尾巴下垂夾于雙腿之間。(44)“烏蘭泉溝一號墓鎏金銀冠的護頸上的對獅紋飾,獅子卷曲狀鬃毛、尾夾于腿間的特征與目前青藏高原地區吐蕃時期的獅子造型非常相似,二者應該屬于同一傳統”,采自李帥、祝銘:《青海烏蘭泉溝一號墓出土鎏金銀冠初探》,《中國藏學》2022年第4期,第35頁;A.Heller,“Lions and Elephants in Tibet,Eighth to Ninth Centuries”,Journal of Inner Asian Art and Archaeology,Vol.2,2007,pp.55-64.

第三件是小型獅紋鑲嵌綠松石包金銀飾物(見圖9-1、9-2),出自青海都蘭吐蕃墓,獅尾明顯反卷,夾腿向上。(45)該件器物出自都蘭吐蕃墓M3,約2厘米見方。參見北京大學考古文博學院、青海省文物考古研究所編著:《都蘭吐蕃墓》,北京:科學出版社,2005年,第67頁:圖42。

圖9-1、9-2:獅紋鑲嵌綠松石包金銀飾物 9-3:吐蕃墓葬卷毛獅俑(47)圖9-1、9-2摘自北京大學考古文博學院、青海省文物考古研究所編著:《都蘭吐蕃墓》,第67頁;圖9-3摘自許新國:《都蘭吐蕃墓出土的動物形銀器》,第68頁,圖6。

第四件是當雄墓地的雄獅鳥紋金耳勺(見圖4-2),獅尾下垂,夾于雙腿間。

第五件出自青海都蘭吐蕃墓葬的卷毛獅俑(見圖9-3)。該獅尾僅展現出向右側上卷的特征,并未夾于雙腿間,筆者推測與該獅以平臥狀的姿態及制造者采用捶揲出兩半器身,而后焊合的制作技法有關。(46)參見許新國:《都蘭吐蕃墓出土的動物形銀器》,《中國西藏》2003年第1期,第68頁。

這五件金銀制品的所屬墓葬地點不一,整體形制風格也有較大差異,且大都為配飾,不能僅靠器物的外形特征以及出土地點分析、判斷相互之間有何關聯。但從獅紋看,類似的獅尾特征卻反映出這些金銀器制品中相似的藝術風格。

綜上,尾巴夾于雙腿,繞身反卷上翹的獅子紋飾作為一種出現在青藏高原陵墓、石刻、壁畫、吐蕃金銀器物等多種題材中的樣式特征,與中原唐陵、唐代金銀器、織品中的獅尾風格十分相似。筆者推測吐蕃的藝術工匠在創作獅子紋樣時,對于尾部式樣的處理并非空穴來風,有可能參照、模仿唐、吐蕃陵墓石獅以及青藏高原其他題材中的獅尾風格,成為吐蕃金銀器上獅紋的一個流行的標志性樣式之一,其相似的獅尾特征表明有跡可循,并非一種偶然,這也是反映吐蕃金銀器物吸納、包含唐代中原文化藝術因素的一個證明。

(二)吐蕃金銀制品中的薩珊波斯與粟特風格

筆者認為,吐蕃黃金制品上的獅紋不僅體現了中原文化因素,還體現的西亞薩珊波斯、中亞粟特文化的藝術元素也較為明顯。

波斯王國(阿契美尼德王朝)在伊朗高原建立后,由于統治地域的廣袤和人種、民族的成分復雜,埃及、希臘、斯基泰等歐亞大陸早期文明一道被雜糅進波斯文化中,形成獨具特色的波斯文化與藝術特點。(48)參見蘆葦:《波斯帝國》,北京:商務印書館,1985年,第2—18頁。古波斯建筑、雕塑、美術等藝術成為強化和表現帝王至高無上、超人性格和王權神授觀念的工具。(49)參見羅世平、齊東方:《波斯和伊斯蘭美術》,北京:中國人民大學出版社,2004年,第10—76頁。薩珊波斯王朝則承襲了早期的波斯文化傳統,并吸納了北部草原游牧民族以及兩河流域兩地的文化,形成更為鮮明且強調王權獨尊的政治觀念。薩珊銀器、錢幣、壁畫成為凸顯王權、反映歷史場景、展示軍功的多要素文化藝術品,其中最為明顯的則是帝王狩獵圖像的大量使用。對于這一重要的歷史題材,學術界的相關研究已較為豐富,故在此不做贅述。本文僅就這一題材下的吐蕃與波斯間的藝術淵源展開討論。

薩珊波斯金銀器(尤其是銀盤)上的帝王狩獵圖像中,為了強調王權的威嚴性,一般通過刻畫主圖人物(即帝王)和被獵殺動物以及二者的互動來實現這一目的。在吐蕃文化中,狩獵題材同樣流行。青海郭里木棺板畫上展現的吐蕃狩獵圖景(見圖10-1),狩獵對象為鹿、牛之類的常見于高原的動物,并采用射獵的方式,注重整體的場面渲染,側重表現日常的生活場景,這是符合常理的藝術表現。但前文吐蕃貴族獵獅紋箭筒裝飾金牌(50)參見王旭東、湯姆·普利茲克主編:《絲綢之路上的文化交流:吐蕃時期的藝術珍品》,第83頁。(見圖10-2)上的敘事場景為一位騎士乘馬,正持帶幡長矛刺殺獅子。該裝飾金牌中以青藏高原稀有的外來物種獅子作為狩獵對象,在吐蕃狩獵題材中較為罕見。經過與同類題材的薩珊波斯銀盤對比后,筆者認為該件裝飾金牌與薩珊波斯文化可能存在密切的藝術關系。理由如下:

圖10-1:吐蕃射獵圖 10-2:吐蕃貴族狩獵金飾牌(51)圖10-1采自羅世平:《天堂喜宴——青海海西州郭里木吐蕃棺板畫箋證》,《文物》2006年第7期,第69頁;10-2采自王旭東、湯姆·普利茲克主編:《絲綢之路上的文化交流:吐蕃時期的藝術珍品》,第82頁。

1.題材特殊。吐蕃獵獅并不是本土常見的藝術題材。

2.該件裝飾金牌中心人物刻畫同樣細膩。人物面部毛發、五官十分逼真,不乏威嚴感。

3.衣著、配飾與薩珊帝王高度相似,但又獨具特點。該裝飾金牌人物頭戴王冠,身著蕃裝三角領服以及半臂裝短袖錦衣長袍,其衣物袖邊、領邊均有戳點紋與“半花瓣形”紋樣裝飾,十分明顯。(52)這種穿著半臂交領短袍子的人物形象在都蘭出土棺板畫上也有所見,艾米·海勒認為這種王子裝的服飾與敦煌159窟壁畫中的贊普服飾相似,但這種短上衣的風格則是傳統風俗之外的一個特例。見阿米·海勒:《拉薩大昭寺藏銀瓶——吐蕃帝國(7世紀至9世紀)銀器及服飾考察》,楊清凡譯,《藏學學刊》2007年第3輯,第201—203頁。此類穿著不見于一般的吐蕃裝束,應為吐蕃王室或贊普專用。

4.該件裝飾金牌中含有相同的藝術元素——頭戴標志性的翅膀王冠以及頭后飄揚的飄帶。“飄帶是亞述—古波斯以來表現國王權勢力量的重要象征”,(53)參見楊靜、沈愛鳳:《薩珊時期的帝王狩獵圖研究》,《西域研究》2022年第3期,第133頁。更是薩珊波斯時期皇室帝王形象的標志性特征。該件吐蕃牌飾借用這一手法,顯示金牌中人物的王室和神圣血統。(54)參見王旭東、湯姆·普利茲克主編:《絲綢之路上的文化交流:吐蕃時期的藝術珍品》,第83頁。其次,配飾突出,薩珊波斯帝王一般佩戴剪筒,或張弓搭箭、或手執短刀,(55)參見王樾:《薩珊銀幣上的王冠》,《上海博物館集刊》2002年第9期,第146—153頁。加之全身隨處可見的聯珠元素,這一點二者風格相似。

5.兩者目的相同,薩珊波斯美術中勇壯的帝王與兇猛的野獸格斗的主題緊密相關,用以“頌揚國王的權威和勇猛,并有著濃厚的宗教色彩”。(56)參見齊東方:《虞弘墓人獸搏斗圖像及其文化屬性》,《文物》2006年第8期,第80頁。該件金牌強調人物與獵物的搏殺畫面,反映出王權至上的王室風范。

從吐蕃裝飾金牌中找到承襲波斯藝術風格的明顯痕跡外,筆者發現吐蕃并未一概全盤吸收薩珊波斯的藝術特點,也進行了本土化改造。譬如吐蕃本土并不崇拜祆教,所以獅子與帝王反映宗教二元善惡論的觀點表現不明顯。其次,吐蕃通過對衣物配飾的借鑒與改造、夸張的獅身比例等要素,同樣體現出王權威嚴。如衣物的細節紋樣上,融合了自身的藝術元素。薩珊銀盤中人物衣紋的線條造型,較為貼體和輕薄,這與西亞、中亞干燥炎熱的氣候特點有關。反觀吐蕃貴族獵獅紋箭筒裝飾金牌與郭里木棺板畫上的狩獵人物著裝,衣服紋飾華美,柔軟細膩,貼合身體甩動的特點表現得很明顯,改造為了具有吐蕃本土特色的“翻領、寬袍、大袖裝”。所以這件裝飾金牌并未完全沿襲波斯美術的傳統,而將西亞藝術特點自然地與吐蕃本土文化相互糅合。另外,該件裝飾金牌在人物與獅子之外還有鹿紋以及大量的卷草紋裝點其間,不算大的面積留白也是吐蕃金銀器藝術創作的一個特點。

值得注意的是,西域、河西走廊、中原、青藏高原等地曾發現過不同歷史時期的波斯歷史藝術遺存,反映出存在一條較長時段的波斯藝術傳播線路,(57)參見楊瑾:《中國學者視野中敦煌與波斯關系研究現狀與展望》,《敦煌研究》2021年第5期,第10—14頁。流行于亞歐大陸的聯珠紋與含綬鳥組合的薩珊波斯圖案元素(58)參見陳振旺、郭美娟、王愛婷:《隋代中期莫高窟藻井圖案研究》,第57頁;趙豐:《中國絲綢通史》,蘇州:蘇州大學出版社,2005年,第241頁。(見圖11-1、11-2、11-3)。筆者推測,該件吐蕃貴族獵獅紋箭筒裝飾金牌的制作地點不一定在吐蕃本土,不排除在其他地區制作完成后由商貿途徑傳入吐蕃本土的可能性。

圖11-1:新疆阿斯塔那紅地聯珠對鳥錦 11-2:敦煌莫高窟隋代401窟藻井聯珠紋裝飾 11-3:芝加哥藏聯珠對鳥紋童衣(59)圖11-1采自顏雙爽:《聯珠紋圖像研究——以唐代絲織品為例》,碩士學位論文,中國美術學院,2021年,第26頁,圖6;圖11-2采自陳振旺、郭美娟、王愛婷:《隋代中期莫高窟藻井圖案研究》,《敦煌研究》2020年第1期,第57頁,圖4;圖11-3采自王旭東、湯姆·普利茲克主編:《絲綢之路上的文化交流:吐蕃時期的藝術珍品》,第89頁。

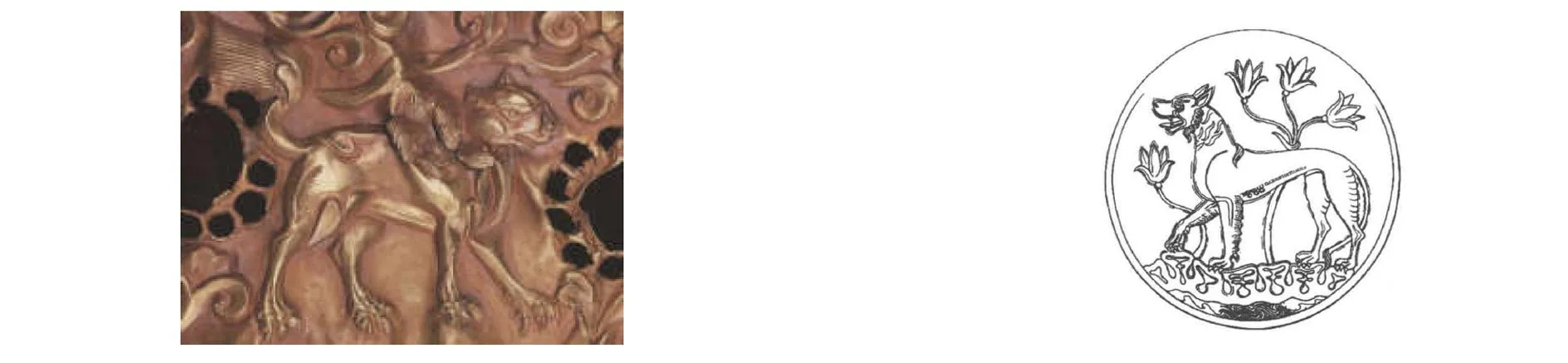

筆者還注意到一件吐蕃神獸紋金馬鞍橋飾片上的獅紋。獅子呈站立姿態,兩耳為尖,螺旋形鬃毛貼合在脖頸,整體造型小巧,精壯有力,紋樣裝點較少,尾部有部分卷狀紋飾,尾巴向上揚起。對于獅爪的刻畫給人以鋒利堅硬之感,著重表現筋骨(見圖12-1)。結合整體獸首與身形比例觀察,這件風格迥異的狗化獅紋在吐蕃金銀器物中較為罕見,卻在一件粟特銀器上卻有相似的藝術表現,該銀盤動物紋樣十分突出,兩耳為尖,嘴巴半張,身形較小,又似狗狀,但脖頸處的一圈鬃毛及長垂的尾巴證明是獅子(見圖12-2)。有研究指出,粟特獅子呈狗化發展的趨勢或者粟特獅紋具有狗形態的文化原因與粟特民族的葬俗有關,狗能夠清除人死后污穢,便成為粟特民族的神犬。(60)參見劉思:《粟特文化對唐代金銀器的影響》,碩士學位論文,武漢理工大學,2017年,第88—89頁。這件獨特的吐蕃金馬鞍橋飾片獅紋可能參照了粟特狗化獅子的藝術特點。

圖12-1:神獸紋金馬鞍橋飾片 12-2:粟特獅紋銀盤(61)圖12-1采自蘇淑芳:《金曜風華·赤猊青驄——夢蝶軒藏古代金飾》,2013年,第48—49頁;圖12-2采自劉思:《粟特文化對唐代金銀器的影響》,第48—49頁。

筆者認為,盡管薩珊波斯和粟特藝術有一定相同之處,吐蕃金銀器物上的獅紋也都受到二者的藝術影響,但不能忽視薩珊波斯對于吐蕃金銀器上獅紋創作所起的主要作用與影響。絲綢之路、唐蕃古道曾是歷史上物質、文化交流的重要交通孔道,吐蕃時期這一地區的物質與文明的傳播更為頻繁與明顯。(62)參見霍巍:《吐蕃時代考古新發現及其研究》,第142—161頁;張延清:《從考古發現看青海道與絲綢之路》,《敦煌學輯刊》2020年第3期,第104—116頁。薩珊波斯的藝術、宗教特點通過此途徑傳入了我國中原內地與青藏高原,雖然吐蕃金銀制品上的獅紋也與粟特藝術有相似的藝術表現,(63)獵獅題材在撒馬爾罕等中亞粟特考古遺址附近都較為常見,著名的是片治肯特壁畫與大使廳壁畫。見王靜、沈睿文:《大使廳壁畫研究》,北京:文物出版社,2022年,第6—9頁。但同類題材創作的藝術起源應當追溯至西亞波斯文化,(64)帝王狩獵圖的題材起源還可往前追溯至阿契美尼德王朝與亞述時期,但由于本文重點討論金銀器,故重點關注薩珊波斯時代。薩珊波斯-吐蕃或薩珊波斯-粟特-吐蕃兩條藝術演變脈絡應當是較為清晰的。從全球史和亞洲史的角度看,吐蕃并未因青藏高原特殊的地理屏障而減少與西亞、中亞、南亞及中原地區之間的物質與文化交流,在相當一段歷史時期內,歐亞大陸多個地區的文明隨物質交換而匯聚、盛行于吐蕃的疆域范圍內,這種對各種外來文化或影響兼收并蓄的世界主義(65)D.Twitchett and A.F.Wright,Perspectives on the T’ang,New Haven and London,Yale University Press,1973,p.1;參見榮新江:《絲綢之路與東西文化交流》,北京:北京大學出版社,2015年,第61頁。在本文所述吐蕃金銀器物上表現得十分突出。

本文從獅子這一顯見于歐亞文化中的因素入手,整理了吐蕃金銀器及飾片上的獅子紋樣,將其分為奔躍、站立、蹲臥三種形象特點。通過分析吐蕃金銀制品上的獅紋元素,發現唐代中原、西亞薩珊波斯、中亞粟特文化以及吐蕃自身文化中的藝術要素在其之上都有體現。吐蕃金銀器物上的獅紋在創作時參考并借鑒上述文化中的藝術表現手法與風格,并將其有機結合,形成具有自身特點的吐蕃金銀器獅紋式樣。

透過獅子紋樣這一切面,體現出吐蕃金銀器物在制作時參照不同地域與風格的明顯痕跡。但吐蕃并未一概機械地照搬照抄,而是配合器物形制,靈活地將域外文化與本體文化間的藝術手法進行吸納和融合,相互作用、共同雜糅進吐蕃金銀器物的制作中,形成本土與外部多種風格共存,精致、獨特的吐蕃金銀器藝術樣式和特點。吐蕃金銀器物上的獅紋是吐蕃開放、包容,深度參與歐亞文明互動的標志,也是封閉的青藏高原緊跟世界文明節拍的例證。